「半分、青い。」を始め、「ロングバケーション」「ビューティフルライフ」「オレンジデイズ」などのドラマで知られる北川悦吏子さん。自身も難病を抱えながらドラマの脚本を書いてきた。一時期は「生きるのが怖い」とまで思ったという北川さんに、病気との向き合い方について聞いた。(ノンフィクションライター・古川雅子/Yahoo!ニュース 特集編集部)

「私は、生き物として弱くなった」

消灯時間を過ぎた病室。脚本家・北川悦吏子さんは一人パソコンに向かっている。看護師は病室をのぞくと、慣れた様子で「北川さん、そろそろお休みしてくださいね」と声を掛けて去っていく。

北川さんが脚本を担当したNHKの連続テレビ小説「半分、青い。」のヒロイン・楡野鈴愛(にれの・すずめ、永野芽郁さん)は、9歳でムンプス難聴により左耳の聴覚を失う。突然襲われた喪失に、鈴愛はおさななじみの萩尾律(佐藤健さん)の隣で悲しみの感情を奔出させる。

「半分、青い。」より幼少期の鈴愛(右)と律。連続テレビ小説「半分、青い。」~9月29日(土)午前8:00~8:15(NHK総合)ほか(写真提供:NHK)

左耳の失聴は北川さん自身の体験にもとづく。

「傘を差したときに、雨の音を聞いて、左側だけ雨が降らないなと思って。そのときになぜか分からないけれど『半分、青い。』というタイトルが浮かびました。とてもかっこいいと思った。ドラマはそこからのスタートでした」

北川さんの左耳が聴こえなくなったのは2012年11月だった。突発性難聴を疑い、病院で受診。失聴の原因は聴神経腫瘍だった。良性の脳腫瘍である。北川さんはガンマナイフ(開頭手術をせずに病巣を取り除く放射線治療)による治療を受けた。聴力が温存されるケースもあるが、北川さんの左耳は聴こえるようにはならなかった。

「何で私が?」と不条理を噛みしめた。一方でこうも思った。

「何かを失い、やがて乗り越える感覚は、きちんと残しておこう」

(撮影:葛西亜理沙)

自らの心の内を観察し、感情をメモに書き残した。メモした言葉は「半分、青い。」でそのまま生きた。鈴愛が失聴したシーンのナレーションだ。

9歳になった秋 私は左耳の聴力をなくした

私の世界は、半分になった

私は、生き物として弱くなった

(中略)

足元がぐらぐらした

心もとなかった

でも、本能が、生きようとした

世界を楽しもうと、していた

(第11回〈4月13日〉放送から)

「このナレーションは私が失聴したときの実感そのものです。怖いと思ったときにバーッと書いた言葉をそのまま使ったんです。自分が失聴していないと書けなかったセリフですよね。想像では出てこない」

(撮影:葛西亜理沙)

高視聴率の裏で、難病を発病

北川さんのドラマでは、障がいのある人の恋愛模様が数多く描かれてきた。例えば、2000年に放送されたドラマ「ビューティフルライフ」。常盤貴子さんが演じる車いすの図書館司書と木村拓哉さんが演じる美容師の恋愛ストーリーだ。

「『ビューティフルライフ』を書いたとき、私は難病を発病したばかりでした。治らないと告知され、ショックを受けていたころです」

1999年秋、北川さんは強い痛みを訴えて入院。人間ドックで潰瘍性大腸炎が見つかった。国が指定する難病だ。

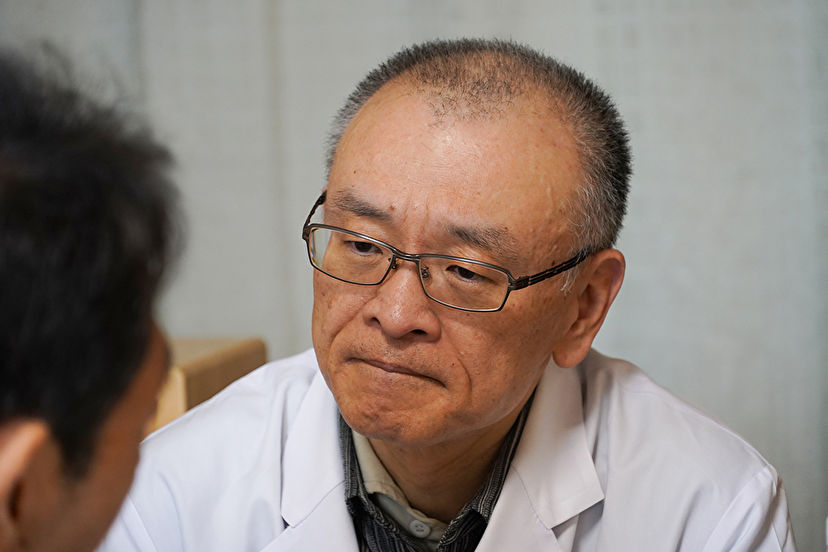

北川さんの主治医で、慶應義塾大学病院(東京都新宿区)消化器内科副部長の長沼誠医師によれば、潰瘍性大腸炎とは、なんらかの免疫の過剰が原因で「腸の粘膜を傷害してしまうような病気」だという。大腸などの粘膜に慢性の炎症や潰瘍が起こり、下痢や血便、腹痛などの症状を引き起こす。症状のある時期とない時期を繰り返すのが特徴だ。

(撮影:葛西亜理沙)

北川さんは「ビューティフルライフ」のプロット(構想)を病床で書き上げた。設定は障がい者と健常者の恋愛だが、人間関係に不器用な2人がさまざまな壁を乗り越えて次第に心を通わせていくさまは視聴者の共感を呼び、最終回には41.3%の高視聴率を記録した。

北川さんはこう振り返る。

「当時、病気のことは公表していませんでした。その作品で賞をいただいて、選考に当たられた方が選評でこうおっしゃっていました。『北川さんが描くものは生と死が近い。だからこそシーンがきらめく』と。作品を通じてバレるのかなと思った覚えはあります」

2004年、聴力を失ったバイオリニストを柴咲コウさんが演じるドラマ「オレンジデイズ」の制作が決定。その直後も、北川さんは入院していた。薬物治療で症状を抑えて退院したものの、投与を続けたステロイドの副作用に悩まされた。さまざまな薬を試しては痛みがぶり返すことの繰り返し。入院する間隔が狭まり、連続ドラマから遠ざかっていた時期もある。

2006年から北川さんを診ている長沼医師は「北川さんの場合は難治性だった」と話す。

「(潰瘍性大腸炎は)現時点で根本的な治療はないんですが、近年、薬物治療などの選択肢が増え、症状をコントロールして症状がない期間を保つことは可能になってきました。どの治療を選択しても7割ぐらいの人には効くんです。にもかかわらず、彼女は最初の治療でも、2回目、3回目の選択肢でも効いてこなかった。あるいは最初は効いても効果が持続しなかった。彼女は何回も何回も入院を繰り返して、ご苦労された方の一人なんです」

(撮影:葛西亜理沙)

薬物治療がいっこうに効かず、2010年には別の病院で大腸の全摘手術を受けた。ところが術後に縫合不全をおこし、痛みが止まらなかった。我を忘れて叫び声を上げるほどの痛みに襲われた。ベッドに一人でいると恐怖に震え、ナースコールを押し続けた。

北川さんはその苦しみをこう表現する。

「ピークのときは子どもを産むときの痛みと一緒。もう壁を蹴るしかない、みたいな感じです」

「病気に向き合い続けたら壊れちゃう」

数年後、今度は縫合した部位に炎症が現れた。さらに術後の合併症で腸閉塞を起こしたり、腸と腸をつなぐところに穴が開いたりといったトラブルに見舞われ、入退院を繰り返した。

「4年に1回ぐらいは『私、死ぬかも』と思うような痛みや苦痛に襲われることがあって。でも、ちょっと良くなるとすぐ『抜けた!』と思うんです。私は基本、おめでたいのではないかと。難病には、ここで終わりというのがない。だから私は間隙を縫うように書く。『抜けた!』と思った瞬間に、ノートに何文字かでも書く。病気に向き合い続けたら壊れちゃうでしょ? 私にとって自分を保つための出発点は仕事。そこにあるんです。書くことが常にそばにあった感じです」

2012年に大量出血を起こして気を失い、救急車で運ばれたときは、「かかりつけの慶應大学病院まで運んでいたら間に合わない」という救急隊員の言葉を聞いた。

「倒れたのは都内ですよ? それほど一刻を争うなんて、『私このまま死んじゃうかもしれないの?』って」

(撮影:葛西亜理沙)

北川さんは「死ぬのが怖い」と思ったわけではない。

「あのころの感覚で言うと『生きるのが怖い』でしたね。もうこれ以上はゴメンだと。『この先自分はどんな怖い目に遭うの?』と」

4年前、インフリキシマブという点滴薬による治療を施したところ、2カ月ほどして薬が効きだし、1年後には炎症が消失した。今は2カ月に一度の点滴投与で小康状態を保っている。長沼医師はこう言う。

「症状が落ち着いて笑顔が出てくると、病室で脚本を書きながら『私、今、筆がノッていて、ノリノリです!』なんていう言葉が出てきたこともありました。仕事に熱中されている姿を見るのは医師としてやはりうれしいです。逆に言うと、私は痛みに顔をしかめていたころの彼女の暗い顔も知っている。むしろ、その顔を見ていたことのほうが多かったですから」

「私を助けて」と言わないと生きていけない

潰瘍性大腸炎は国内で10万人に100人、聴神経腫瘍は10万人に1人の割合で発症すると言われている。北川さんは言う。

「ロシアンルーレットが当たるのはなぜかいつも私。こんな確率のものが何度も当たるなんてすごいなと思ったし、正直、もうやってられないと思いましたよ」

2015年に北川さんは雑誌のインタビューで自らの難病を診断名とともに公表した。

「隠していたのはなぜかというと、子どもですね。学校で何かを言われたらと。今はもう20歳を超えましたから、大丈夫」

大腸を全摘したことも打ち明けた。

「世の中で難病のことを話している人って少ないじゃないですか。それは差別があるからじゃないのかなと思っていて。私はあえて言います。『大腸がなくてさ』って。日本ではがんであることも言わないとか、そういう風潮があるじゃないですか。がんであるだけでも息苦しいのに、それを言っちゃいけないって、二重の苦しさでしょう? だからもっとみんな言えばいいのにという思いはあります」

「半分、青い。」より。高校の授業で、聴こえるほうの耳に手づくりの集音器をかぶせる鈴愛。総集編が10月8日にNHK総合で放送予定(前編(再)午後1:30~2:58、後編午後3:05~4:33)(写真提供:NHK)

「半分、青い。」で大人になった鈴愛は、師匠である少女漫画家の秋風羽織(豊川悦司さん)ががんを疑われたとき、周りを巻き込んでなんとかしようと協力を求めた。そんな鈴愛に対し律は「その羽より軽い口が誰かを傷付けるって考えたことないのか」ととがめる。鈴愛は畳み掛けた。

「病気のことは隠しちゃいけない」

「そんなこと言っとったら死んでまう」

「先生には、生きてもらう!」

――ストレートに思いをぶつけ、覚悟を持って人に接する。そんな鈴愛の姿は北川さんそのものではないですか?

こう問うと、間髪いれずこんな答えが返ってきた。

「病気で相当怖い目に遭っているのでタフにはなりますね。もちろん、周りからの雑音が嫌だなとか思うこともあるけれど、それを気にするとずっと病院で苦しんでナースコールを押し続けていたころの自分が怒るというか。『ノイズに惑わされてどうするの? 今、書けるんでしょ? だったら自分のいいと思うものを書いて!』と。生きることが確信的にならざるを得ないんです。どうでもいいことに元気な時間を使わないで、と」

(撮影:葛西亜理沙)

北川さんはこう続けた。

「病気になると、とても人を必要とする。『私を助けて』と言わないと生きていけないですから。そこにバリアはないというか、プライドもない。切実な発信をして、助けてくれた人たちがいる。そういう私のリアルな友人関係を基盤にしてドラマも描いていると思うことがあって。私を助けてくれた人たちに私が何かを差し出すとしたら、たぶん、私がいい脚本を書いて頑張ることだろうと。だから、ストーリーは良くも悪くもぬるくはならない」

鈴愛と律の関係は「恋愛関係に見せながらも、恋愛っぽくない」。この関係は、自分と信頼する友人たちの関係と同じだと北川さんは言う。命のレベルで付き合い、互いに精神的な支えになっているのだ、と。

北川悦吏子(きたがわ・えりこ)

1961年12月24日生まれ。脚本家・映画監督。1992年に「素顔のままで」で連続ドラマデビュー。主な作品に、「愛していると言ってくれ」「ロングバケーション」「ビューティフルライフ」「オレンジデイズ」など。映画脚本監督作品に「ハルフウェイ」「新しい靴を買わなくちゃ」。エッセイや作詞などの活動も行う。NHKでの執筆は、2016年ドラマ10「運命に、似た恋」が初。「半分、青い。」が2作目となる。

古川雅子(ふるかわ・まさこ)

ノンフィクションライター。栃木県出身。上智大学文学部卒業。「いのち」に向き合う人々をテーマとし、病や障がいを抱える当事者、医療・介護の従事者、科学と社会の接点で活躍するイノベーターたちの姿を追う。著書に『きょうだいリスク』(社会学者の平山亮との共著。朝日新書)がある。