ウクライナ戦争は私たちの河井継之助の評価を変えるか。映画「峠 最後のサムライ」公開で地元から考える。

越後長岡藩の家老・河井継之助を題材にした映画『峠 最後のサムライ』が本日6月17日から全国で公開される。司馬遼太郎のベストセラー小説『峠』を原作として、継之助を役所広司が演じる。

もともとの公開予定は2020年9月だったが、コロナ禍により3度も延期。筆者の住む新潟県は映画の舞台であるだけでなく、多数のロケも行われたこともあり、地域にとっては待ちに待った公開となり、各所で観光・PRの動きが盛り上がっている。

小藩を改革した時代の風雲児・継之助

越後長岡藩は表高7万5千石の小藩だったにもかかわらず、いち早くフランス式兵制を導入。大砲やミニエー銃、当時日本に3門あったガトリング砲のうち2門を所有するなど最新鋭の武装をし、戊辰戦争の中で武装中立を画策したと言われる。その後、旧幕府の奥羽列藩同盟軍に加わると、圧倒的な兵力差にもかかわらず、一度は落城した長岡城を奪還するなど新政府軍を大いに苦しめた。その立役者が河井継之助だ。

そんな継之助を描いた映画には、各界から称賛の声があがっているようだ。コメントを見ると「義を貫いた」「筋を通した」「信念を貫く」といった言葉が目立つ。

長岡市にある継之助の生家跡に建つ『河井継之助記念館』では、継之助の人物像を紹介するパネルや、愛用した軍扇、西国遊学時代に買ったという蓑(みの)などゆかりの品等が展示されている。

越後の小藩に生まれながら江戸をはじめ諸国を遊学。藩政改革によって藩の財政を立て直すとともに、軍政改革に成功するなどした、継之助の俊傑ぶりや人間的魅力が伝わってくる。

展示を締めくくるのは司馬遼太郎の『峠』に関する展示だ。その中で、峠を表した文学碑に司馬遼太郎が寄せた文章「峠のこと」の一節が印象的だった。

武士の世の終焉にあたって、長岡藩ほどその最後をみごとに表現しきった集団はない。運命の負を甘受し、そのことによって歴史にむかって語りつづける道を選んだ。

「花は桜木 人は武士」ということわざのように、信念を貫き通した潔い散り際が称賛されている。

民衆の本当の評価は?

しかし、地元・長岡市において語り継がれてきた河井継之助は単純な「英雄」ではない。

筆者が『河井継之助記念館』に訪れた際、パンフレットコーナーで配布されていた新潟日報の別刷り特集では「英雄戦禍のはざまで 愛憎半ば、揺れる評価」という見出しで「戊辰戦争で長岡が焼け野原となる戦禍を招いた張本人との批判も根強い」といった批判的なエピソードがいくつか紹介されている。

民衆の評価が垣間見えるのが、長岡市東神田の栄凉寺にある継之助の墓だ。

長岡藩主であった牧野氏の菩提寺であり、歴代の長岡藩士の墓もずらりと並ぶ。その一角に河井家の墓があり、継之助の遺骨を納めた墓石がある。

その墓石を見ると、角が削れ、刻まれた文字は潰れている。

産経ニュースの記事によると、これらは郷土を焼いた継之助を恨む人らによって、何度も倒されたり、ペンキが塗られるなどしたものだという。

墓地にある他の藩士たちの墓石との差を見るとその傷み合は一目瞭然だ。

同記事では、継之助の遺族は「長岡を灰にして恨みを買っている。間違っても長岡で河井と名乗るなと厳しく言われていた」そうで、「近年まで長岡での法要に参列することはなかった」という。

そもそも長岡藩内も、佐幕派と恭順派に二分されていた。後に復興に尽力し「米百俵」で知られる小林虎三郎は開戦に反対した恭順派で、「彼に藩政を任せていれば」という後の声も聞かれる。

北越戊辰戦争後の長岡や周辺地域は、町は戦火で壊滅。藩の財政は困窮を極め、食糧危機もあった。

また、「新政府の戦後処理も、元藩士側にはつらく、町民側を優遇するなどにより対立も生じた。廃藩後も周辺では町同士が合併し市が相次いで生まれる中、長岡は戦後の遺恨などを背景に周囲から20年ほど遅れた」という。(福島民報2018.12.01本紙1頁一面)

結果的に守るべき故郷を焦土にし、戦後の苦難をもたらした継之助への怨嗟の声は、今も地元には残っている。筆者も以前、戦火に焼かれた長岡市与板地域や見附市今町でまち歩きに参加した際に地域のガイドから継之助に対する批判的な声を直接聞いたことがある。

武士の信念を貫いた戦争は正義なのか?

長岡市の新組地区にある『長岡市 北越戊辰戦争伝承館』は、長岡城奪還を巡り新政府軍と奥羽列藩同盟軍が激しく戦った地域で、住民から見た北越戊辰戦争の様子を伝える施設だ。

通行不能と言われた八丁沖(八町潟)を渡渉し奇襲攻撃により長岡城奪還に成功。映画のキャッチコピーで使われている「敵軍50,000人に、たった690人で挑んだ」という北越戊辰戦争のハイライトとなる作戦の舞台でもある。

伝承館では、周辺で行われた戦闘の経緯や被害が紹介されている他、戦闘で使われた銃や、弾薬、撃ち抜かれた戸板などが展示されている。

筆者が興味をひかれたのは、飛来した銃弾を拾い集め兵士に売った少年の話や、軍夫として徴集され死体収容を命令されたが実行できずに雲隠れした若者の話など、地域住民目線で見た戦争について描写された展示が随所にみられたことだった。

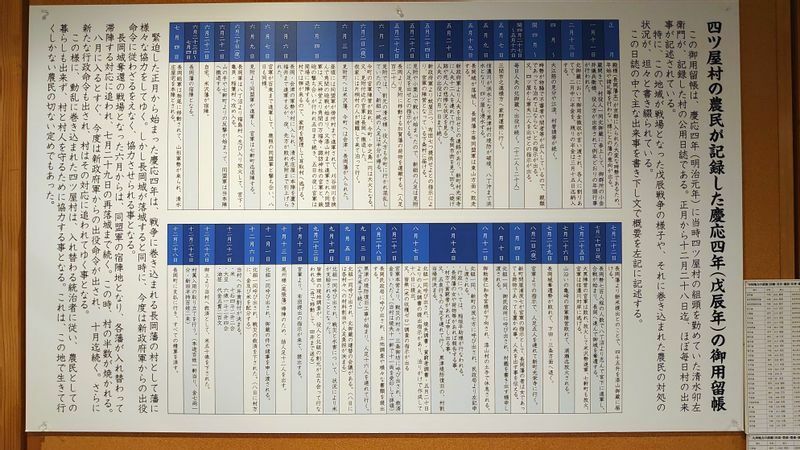

中でも展示の最後にあった農民が記録した御用留帳の展示は印象的だ。

最初は長岡藩の出役に協力、長岡城が落城すると今度は新政府軍からの要請に従い、戦線が変わるとまた長岡藩に、新政府に…。と、同じ戦争の中で次々と入れ替わる統治者に対応せざるをえない民衆の様子が淡々と記録されている。

統治者たちが「筋」を通そうとして起こした戦争が、果たして本当に民衆のためになるのか?という、現代に通じる問を投げかけてくれる。

英雄像は時代の願望によってつくられた「虚像」

歴史学者・呉座勇一氏の著書『戦国武将、虚像と実像』(角川新書)では織田信長や秀吉、家康など戦国武将に抱くイメージが、実は時代とともに変化してきたことを、その虚像の描かれ方の変遷とともに解析している。

本の中では、現在の歴史人物像に与えた司馬遼太郎の影響力の大きさが指摘されている。現代の斎藤道三、明智光秀、石田三成像などは、稀代のストーリーテラーによって作られた伝説であり、史実とは異なるという。

そして、河井継之助も司馬によって、全国的に名を知られる幕末の英雄の一人となった人物だ。

さらに、本書ではこうした英雄像は「時代によって驚くほど変遷する」様を実例を読み解きつつ丁寧に解説している。例えば、織田信長と言えば、古い慣習にとらわれない「イノベーター(革命児)」といったイメージがあるが、戦前は天皇を信奉する「勤王家」として受け止められていた。さらにこうした人物像の変化は「新しい歴史的事実が解明されたからではなく、歴史上の人物を評価する尺度が変わった」ことによるという。

時代ごとの理想の英雄像を、歴史人物に当てはめているのだとしたら…。「最後のサムライ」「正義を貫く姿」には、私たちの時代のどんな願望が投影されているのだろうか。

『峠 最後のサムライ』で描かれる継之助を私たちはどう見るのか?

信念を貫き徹底抗戦をする姿と聞くと、今日においてはウクライナ戦争を想起せざるをえない。ロシア軍の理不尽な暴力に対し、徹底して戦う姿勢を貫き続けるゼレンスキー大統領は一気に民主主義の英雄となった。

しかし、戦争前は支持率が20%台に落ち込むなど、決して民衆から絶対的な支持を得ていた訳では無い。危機に際して戦う姿に、理想に殉じる美学を押し付けた部分はなかっただろうか?

ゼレンスキー大統領については、現在は市民に多大な被害を強いている現状に対し疑問や、責任を問う声もみられるようになってきた。「運命の負を甘受し、そのことによって歴史にむかって語りつづける道を選んだ」ことを美談にできない現実が私たちの目の前に起こっている。

映画『峠 最後のサムライ』の公開予定日は、ウクライナ戦争が勃発する前の2020年9月だった。歴史人物の評価が「時代によって驚くほど変遷する」のであれば、コロナ禍での3度の公開延期により、この映画に向けられる私たちの眼差しはまさに「時代が変わった後」になってしまったようにも思う。

奇しくも、この映画製作時に込められたメッセージと、それを受け取る私たちを取り巻く時代性は変わってしまった。だからこそ、単に清々しい英雄譚を楽しむのではなく、より複雑な世界について思いを馳せてはいかがだろうか。

そして、ぜひ物語に触れるだけでなく、実際に新潟県に足を運び、そこに生き続けてきた住民たちのリアルにも触れてほしいと願っている。