「乳首」を「焼いたペンチ」で挟み、そこに「溶かした鉛」を注ぎ込む…強力な懲罰本能を持つ人間の”残虐行為の歴史”

人種差別、経済格差、ジェンダーの不平等、不適切な発言への社会的制裁…。 世界ではいま、モラルに関する論争が過熱している。「遠い国のかわいそうな人たち」には限りなく優しいのに、ちょっと目立つ身近な他者は徹底的に叩き、モラルに反する著名人を厳しく罰する私たち。 【漫画】「しすぎたらバカになるぞ…」母の再婚相手から性的虐待を受けた女性が絶句 この分断が進む世界で、私たちはどのように「正しさ」と向き合うべきか? オランダ・ユトレヒト大学准教授であるハンノ・ザウアーが、歴史、進化生物学、統計学などのエビデンスを交えながら「善と悪」の本質をあぶりだす話題作『MORAL 善悪と道徳の人類史』(長谷川圭訳)が、日本でも刊行される。同書より、内容を一部抜粋・再編集してお届けする。 『MORAL 善悪と道徳の人類史』 連載第34回 『ニーチェの考えは覆された…人間が「約束する能力」を手に入れたきっかけはまさかの「懲罰」だった!?』より続く

懲罰は必要悪といえるのか

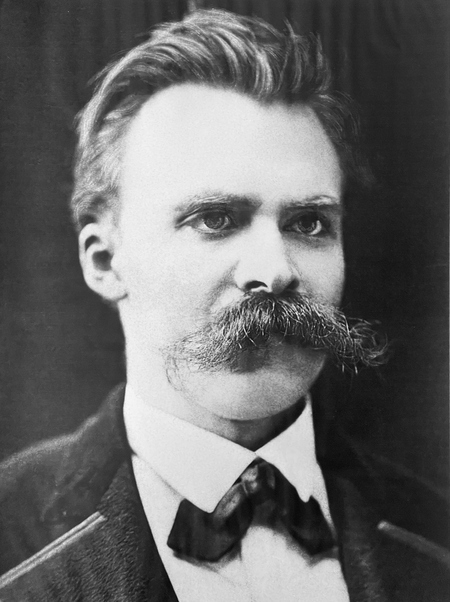

学術的な道徳哲学は一般的に、懲罰を必要悪、あるいは面倒で厄介な義務とみなし、人間は本当はそれをやりたくなくて、やるとしても町の外でひっそりと実行するのを好むと考えるふりをしてきた。 この点でも、ニーチェの考えは違っていて、「苦しみを見るのはすばらしく、苦しみを与えるのはもっとすばらしい」と主張した。厳しい言葉だが、古くて、力強くて、人間的な言葉でもある。 ただし、この言葉はもしかするとサルにも当てはまるのかもしれない。と言うのも、サルは奇妙な残虐行為の発明という点で、人間を先取りしていたのだ。「残酷さのないところに祭りはないと、人間の最も古くて長い歴史が教えている―罰の大部分は祝いなのだ!」。

凄惨な処刑を見るために集まった何千もの人々

罰の歴史をざっと眺めてみるだけで、人間に強力な懲罰本能が宿っていることがわかる。哲学史の観点から特に重要なのは、パリ中心のグレーヴ広場で行われたロベール = フランソワ・ダミアンの処刑だろう。そのときの様子を、フランス人社会理論家のミシェル・フーコーが著書『監獄の誕生』のなかで、こう描写している。 1757年3月2日、ダミアンに「パリ教会の正門の前で公開謝罪をする」という刑が言い渡される。彼は、「シャツ1枚以外は裸で、1キロの重い蝋製松明を片手に、荷車に乗せられてやって来て、グレーヴ広場では、設置された処刑台の上で乳首、腕、太もも、ふくらはぎを、焼いたペンチで挟まれた。父親を殺すために使ったナイフを握っていた右手は硫黄の火で焼かれ、ペンチで挟まれた部位には、溶かした鉛、煮えたぎる油、火の付いた樹脂、硫黄で溶かした蝋が注がれた」。 特に印象的なのは、哀れなダミアンにとどめを刺すために用いた方法だった。そもそも、彼にかけられた王殺しの疑いは、はっきり言って根拠がなかった。ルイ15世の暗殺は失敗に終わり、王は小さな傷を負っただけなのだから。それなのに、ただの法にもとづく役所仕事ではなく、何千人ものやじ馬を集めた大イベントが開催された。

【関連記事】

- 【つづきを読む】「性器を噛みちぎる」チンパンジーと「無害な」人間…「人間家畜化理論」が説明する、ヤバすぎるその理由

- 【前回の記事を読む】ニーチェの考えは覆された…人間が「約束する能力」を手に入れたきっかけはまさかの「懲罰」だった!?

- 【はじめから読む】ニーチェ『道徳の系譜学』では明らかにされなかった人類の“道徳的価値観”の起源…気鋭の哲学者が学際的アプローチで「人類500万年の謎」に挑む!

- 「殺害も、性的暴行も、窃盗も、“進化の一部”といえる」…「ダーウィンの進化論」が残虐さや卑猥さに満ち溢れていても“哲学者”に絶賛されるワケ

- 「もしチンパンジーの団体が飛行機に乗ったら?」…進化論的にみた人類の有する能力の“異常さ”