「救助が呼べない…」人里離れた山中で起こる恐怖…じつは、涼しいはずの山でも「暑さによるダメージは起こりうる」という「衝撃の事実」

熱中症とその対処

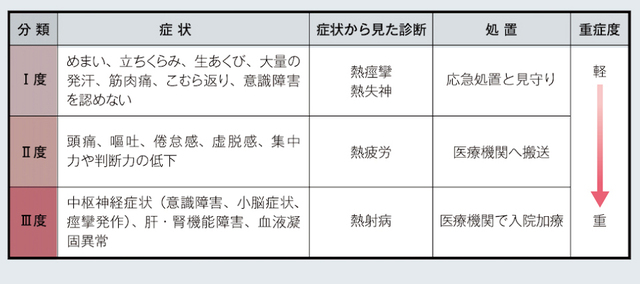

このような状況が高じると、単なる疲労にとどまらず、図「熱中症の症状と分類」に示すような熱中症に発展していきます。I度が熱痙攣・熱失神、II度が熱疲労、III度が熱射病というように、重症度が3段階に分類されています。実際には、さまざまな症状が複合して現れてくるので、図中に示した具体的な症状に注意して、それが起こってきたらただちに対処することが必要です。 I度の症状にある、めまい、多量の発汗、こむら返り(筋の痙攣)などは、経験したことのある人も多いでしょう。この段階で、自分で適切な行動適応を行い、身体を正常な状態に戻すことが重要です。 II度の熱疲労とは、脱水で少なくなってしまった血液を、全身の器官が奪い合うような状況となり、結局は共倒れになった状態です。体温も38~39度くらいまで上昇することが多く、疲労というよりは疲労困憊の状態です。 下界であれば医療機関に搬送しますが、山中であれば運動を中止して、水分と塩分を補給する、身体を冷やす、風通しのよい所で脚を高くして寝かせる(血液を末梢部から身体の中心部に戻しやすくするため)、などの対応をします。 III度の熱射病とは、体温がさらに上昇して40度を超えた状態です。 脳をはじめとして、各種の臓器の働きも低下してしまうので、自分では対処できなくなります。周りの人が一刻も早く救助を呼び、救助が来るまではその場でできる対処に努めます。 意識がなければ、身体を冷やすことに注力します。持っている水を全身にかけて、何かであおいで風をできるだけ当てると効果的です。意識があれば、それに加えて失われた水分と塩分を摂らせるようにします。

熱中症の予防指針

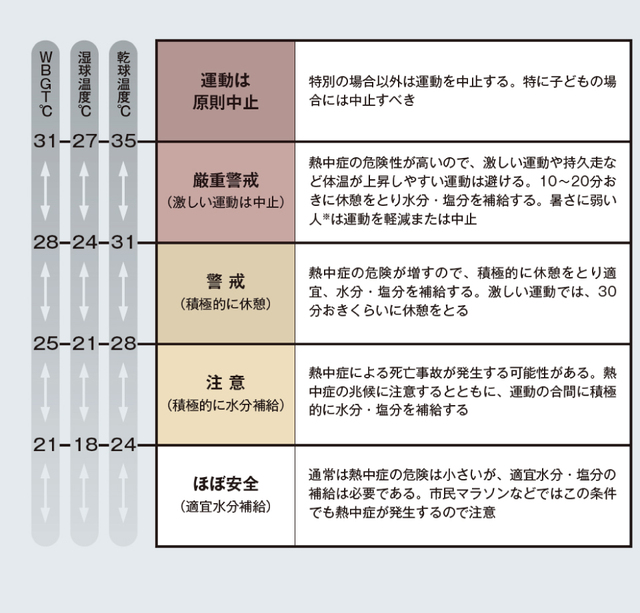

山の中でII度やIII度の熱中症を起こしてしまうと、対処は大変です。短時間で医療機関に搬送することは困難ですし、身体を冷やすための水を得る場所も、近くにないことが多いでしょう。したがって予防することが何よりも大切です。 図「熱中症の予防指針 」(WBGTとは、wet-bulb globe temperatureの略)」は、日本スポーツ協会が示している熱中症の予防指針です。環境温度を5段階のレベルに分けて注意喚起をしています。 この図には3種類の温度が示されていますが、乾球温度とは通常の温度計の値です。湿球温度とは、湿度を測るときに使う、水で濡らしたガーゼの温度です。WBGTとはなじみの少ない指標ですが、熱中症との関係ではこれが最も重要です。気温、湿度、風、輻射熱(ふくしゃねつ・物体から放射される遠赤外線によって伝わる熱)という、暑熱ストレスにかかわる4つの要素を勘案して求めた温度で、「暑さ指数」とも呼ばれます。 図を見ると、環境温度が低い領域では、積極的な水分補給が強調されています。これに対して、温度が高い領域に来ると、積極的な休養のほうが強調されるようになり、最上段になると運動は原則中止と書いてあります。つまり暑熱ストレスが高まるほど、水分補給では追いつかなくなり、運動をすること自体が危険に直結する、という意味なのです。 登山の場合、標高が高かったり、風があったり、木陰があったりで、下界でのスポーツと比べれば暑熱ストレスは小さい場合も多いでしょう。ただし高山でも、無風で、直射日光や地面からの照り返しがある場所では、暑熱ストレスはかなり高まります。 また、低山で木陰や風がないところでは、WBGTが下界なみの値になることも珍しくありません。 環境省では、暑い時期になると、全国各地の市町村での、その日のWBGTの予測値から、熱中症の予防情報を出しています(環境省「熱中症予防情報サイト」の「全国の厚さ指数(WBGT)」のページ)。麓の町に向けての予報ですが、そこに近い山に登るときの参考になります。 また最近では、一般向けのWBGT計も市販されています。学校登山などでは用意しておくのもよいでしょう。 さて、暑さに対して、寒さについても考えなければなりません。じつは、夏山登山でも寒さによる事故が起こっているのです。 登山と身体の科学 運動生理学から見た合理的な登山術

山本 正嘉(鹿屋体育大学名誉教授)