発明は企業のもの?―職務発明制度改正が日本の産業に与える影響は

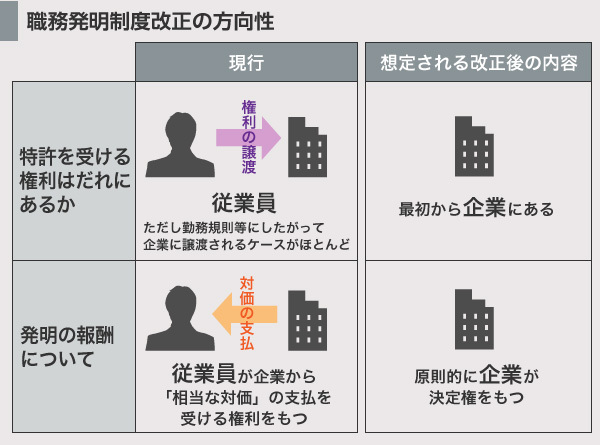

職務発明、すなわち、企業の従業員が職務上行なった発明に関する特許法の規定が改正される動きがあります。今までは、「特許を受ける権利」は最初従業員に属しており、それを企業に譲渡する形になっていたものが、最初から企業に属する形になる可能性が高いです。これは、技術者、そして、日本の産業にどのような影響を与えるのでしょうか?

なぜ制度改正が行われようとしているのか

特許権とは、発明(技術的アイデア)を独占的に実施できる権利のことです。発明を行なった人は、「特許を受ける権利」が法律によって与えられ、特許庁に出願を行ない、特許庁の審査官によって新規性・進歩性等の要件を満足すると査定されれば、特許権を得ることができます。 この「特許を受ける権利」を他人に譲り渡すこともできます。最も典型的なパターンは、企業の従業員等(ここでは、公的機関の公務員や大学の研究者等も含みます)が職務上で発明を行ない、自分の「特許を受ける権利」を勤務規則等にしたがって雇用者である企業に譲り渡し、企業が出願を行なって特許を受けるケースです(もちろん、新規性・進歩性等の要件が満足されていることが前提です)。日本の特許出願の大部分はこのパターンの出願です。結局は企業が出願することになるとは言え、特許は本来的には発明者のものであるという原則が守られています。 ここで重要になるのは、発明者に対する報酬です。発明者側としては自分が考え出した画期的特許発明により、企業が利益を得たのであれば、その一部を受け取ることは当然と考えるでしょう。一方、企業側としては、研究や開発の基盤を提供し、給与も保証し、失敗時のリスクも負っているのだから、職務発明の成果は企業のものになって当然と考えるでしょう。この両者の利害を調整する規定が必要です。 現在の特許法の規定(35条)では、従業員に職務発明の特許を受ける権利を企業へ譲渡させる勤務規則を定めることを許容する一方で(実際、大企業の大部分がそのような勤務規則を定めています)、発明者である従業員は「相当な対価」の支払を受ける権利を有することを定めています。 しかし、現実にはこの「相当な対価」の額が裁判の場で争われ、結果として企業が後になって発明者(従業員)に対して多額の対価を支払わなければならなくなるケースもあります。たとえば、最終的に約8億4000万円の支払により和解した青色発光ダイオードのケースが有名です。 優秀な技術者にインセンティブを与えることは重要ですが、企業にとっては後になって訴訟問題になりがちな制度は課題が大きいという意見が聞かれていました。そして、今、このような職務発明の規定を改正しようという声が産業界を中心に上がっており、議論が進行しています。このまま進むと、来年度にも改正される可能性が高いと言われています。