せりふなしでも感涙のアニメ「ロボット・ドリームズ」、大切な誰かを思い出す…舞台は80年代NY

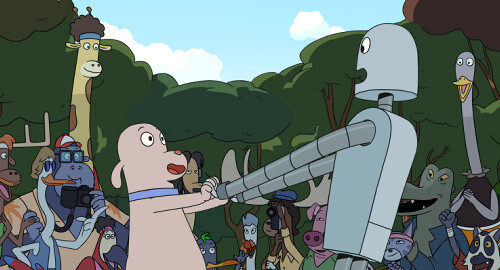

あちこち巡って、写真ブースで2ショットを撮って、家のテレビで映画「オズの魔法使(まほうつかい)」を見て……。大切な人が隣にいる。ドッグとロボットはその幸福を味わうが、突然、離ればなれになる。

原作同様、キャラクターの造形はシンプル、せりふもない。でも、ドッグが直面する現実のほろ苦さ、ロボットが繰り返し見る再会の夢の切なさに、何度も何度も胸を突かれる。それは、豊かにして巧みな映像表現が物語の魅力を増幅し、そのすべてを音楽の力をもってしかとつなぎあわせているからだろう。

ふと、つないだ手の感触、互いに向けるまなざし、ともにリズムに乗って体を動かす楽しさ……。いきいきとした動き、描写が観客自身の個人的な記憶を呼び覚ます。

往事のニューヨークの住人や日常風景の凝りに凝った描写が(たとえ観客がそれを知らなくても)、そのリアリティーを裏打ちする。

一連のシーンをさまざまな視座から照らし出す映像が、キャラクターが置かれた状況や心情を、せりふなしでも雄弁に語る。時折、使われる2分割画面も、ドッグの心情を効果的に見せる。

時を経るごとにスケールアップしていくロボットの夢の世界は、映画を盛り上げる一方で、再会の夢がどんどん非現実的になりつつあることを物語る。黄色いレンガ道経由でバスビー・バークレー振り付けの往年のミュージカルのような世界が広がり始めた時、夢が本当に夢になってしまったのかと、また胸を突かれる。もう、泣きそうになる。

現実の残酷さも描く映画だが、単なる悲劇では終わらない。かといって、凡庸なハッピーエンドも訪れない。ただ、どんな現在を生きていようと、かつてともに生きた大切な人との幸福な記憶は残っている。つながりは消えない。分割画面を最高に生かした最終盤をぜひ、ぜひ、ぜひ、味わってほしい。またまた胸を突かれると思うけれど。

往時のニューヨークでの生活、風俗の描写は本当に念が入っていて、そうした作り方が確かな実感を醸すのだとも思う。通りの様子、道行く者たちの装い(よく見ればバスキアらしきライオンがいるシーンも)、グラフィティアート、実在の店や日用品、書籍、食品、巨大ラジカセ……。最後のエンドクレジットに列挙されるコピーライト、トレードマークの表示はなかなかに壮観だ。ドッグの部屋にピエール・エテックスの映画「ヨーヨー」のポスターがあったり、最初のお出かけに持っていくバッグにスペインで行われた82年サッカーW杯のキャラクターが描かれていたりするのは、ベルヘル監督らしさか。