大島紬。1300年前、奄美大島で生まれたとされる。島の人たちが鹿児島に渡って製造したため、産地は2カ所。奄美産は「本場奄美大島紬」と呼び、商品には地球の形をした商標(地球印)が貼られている。手織り、泥染めが主流。

鹿児島産地は「本場大島紬」で日の丸を商標(旗印)とし、機械織りによる量産体制をとる。戦後、両方の産地とも高度成長の波に乗って急成長したが、1980年代後半から衰退。現在の生産はピーク時の1%程度。生産は激減したが、着物の中では依然、高級織物として一目置かれる。「大島紬は永遠の糸。絶やしてはならない」。奄美大島では伝統の技法に新たな感性を添えた物づくりが続く。本場奄美大島紬の特徴である手織り、泥染め、精緻な絣文様を生み出す「締め」の工程を担うベテラン職人3人に大島紬と向き合う姿勢や魅力を聞いた。

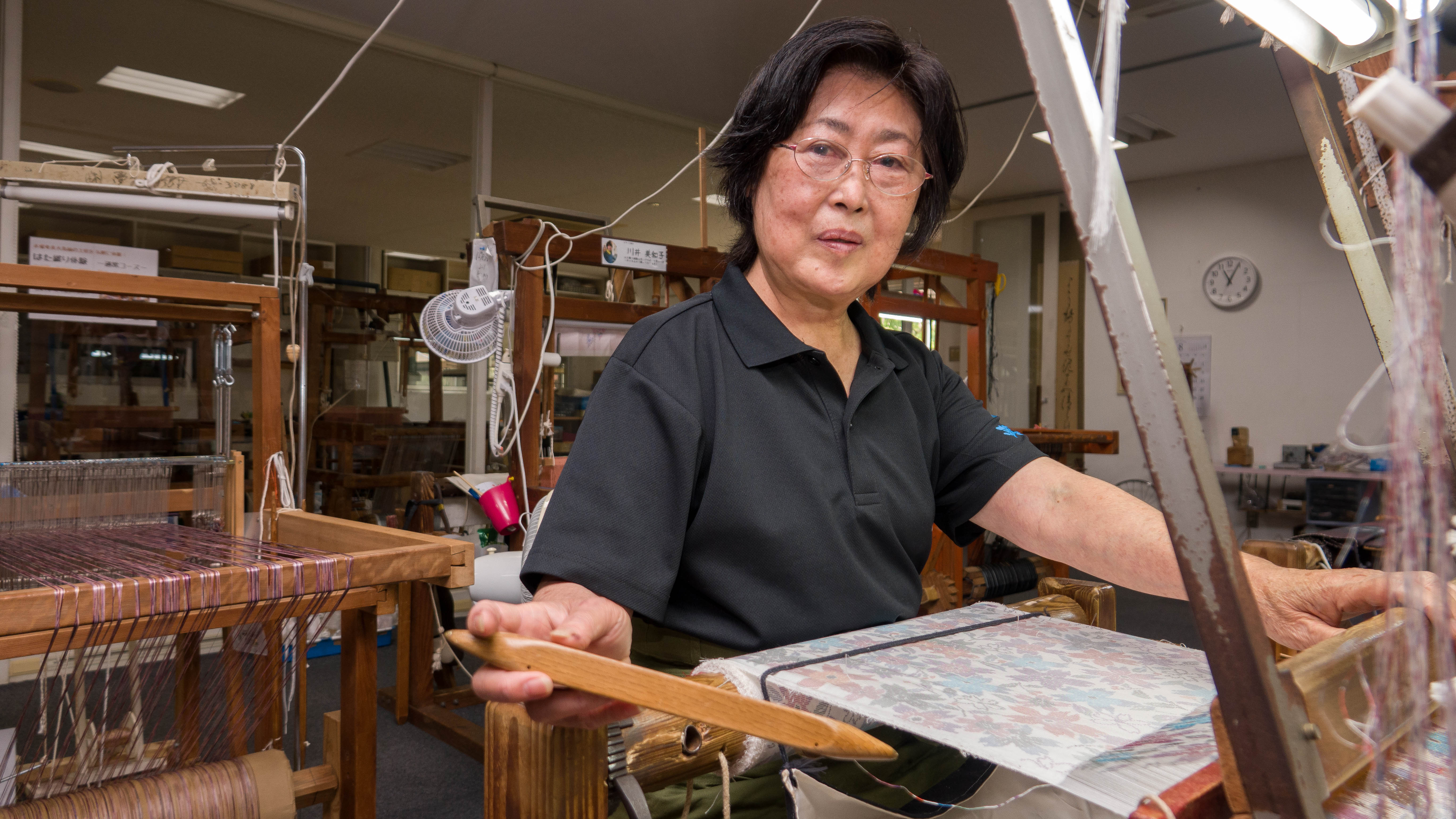

「糸は人生、人間性を映し出す」

大島紬の織り職人 平若代さん(69)

「織るたびに少しずつ柄が現れてきます。それが楽しい。いろんな柄を織る方がわくわく感があります」。平若代さん(69)は奄美大島龍郷(たつごう)町の大島紬製造業「夢おりの郷」で大島紬を織りながら後輩の指導にも取り組む。誠実、温厚な人柄で周囲から親しまれている。

1967(昭和42)年、15歳の時、母から大島紬の織り方を学んだ。母は祖母から織りを学んでいるため3代続く大島紬の織り職人だ。当時、大島紬は成長期。生産反数は19万9千反と現在の57倍。5年後の74年には戦後最高の29万7千反、生産金額は270億円に達した。奄美の基幹産業としての地位を確立していた。「当時は紬工場も多く、多くの人々が紬にかかわっていました。24歳で結婚し、子育てに専念するため織りをやめ、61歳で再び織ることになりましたが、若い頃に難しい技術を学んだおかげでブランクは感じませんでした」と平さん。

難度の高い夏物の大島紬を織る平若代さん

大島紬は経(たて)糸と緯(よこ)糸を組み合わせる「平織り」。織り上げた模様には裏表がない。十の字に交わった絣(かすり)糸を組み合わせて模様をつくる。夜空に輝く小さな星を絣とすれば、織り姫がそれらの星を集合させて天の川という模様を織り上げていくようなものだ。反物は絣の密度が細かく、多くなるほど複雑で高度な技術を要する。

一つの反物を作るのに図案(デザイン)、締め、染色、加工、織り、検査などの工程があり、それらの工程を支える細かな作業を加えると約30種。完成するまでに1年。図案から染め、織りまで一人でこなす織物と違い、分業制。それぞれの部門を専門とする職人が担う。天然素材で手間暇かけ、「チーム」で作り上げるのが大島紬の特徴だ。

ピーンと張った経糸に柄の入った約1300本の緯糸を織り込んで幅40センチ、長さ13メートルの反物(女物)に仕上げる。糸は高級感漂う光沢で知られる正絹(混じり気なしのシルク)。現在使われている織機(おりばた)は1899(明治32)年に開発された高機。それ以前は、直接土間や床に座って織るイザリ機を使用していた。

平さんは、熟練の職人に与えられる国の伝統工芸士だが、高度の技術をもってしても1日に織り上げる大島紬は30~40センチ。7センチほど織ってから経糸をゆるめて糸を1本1本針先ですくい、絣を調整する。根気と集中力が求められる作業。1反織るには1ヶ月かかる。

織りの工程は、織り始める前に糸を配置する「立てつけ(機つけ)」と呼ばれる工程がある。これがうまくいかないと、織りに不具合が生じる。平さんは「糸は人生、人間性を映し出す」と言う。「糸は生きています。糸の道を絶対外してはいけない。外すと模様にならない。人の歩みと一緒ですね。織るときも気持ちがいらいらしていると糸が絡み、うまくいきません」

職場では後輩の指導も行う

「夢おりの郷」の南祐和会長(73)は「反物を触れれば、だれが織ったかすぐ分かる。織りのきれいな人は自宅も生活の在り方もきれい」。経営者でありながら自ら大島紬の全工程をこなし、図案の伝統工芸士でもある南会長は平さんの技術と人柄を信頼。かつて奄美産地の最高峰と言われた伝統の技術を用い、「きれい、可愛い、かっこいい」をキーワードに新たな大島紬を設計、平さんに織ってもらう計画を進めている。

奄美産地の最高峰と言われた伝統の技術を用い、新たな大島紬を設計する南会長(右)

自然条件と長年の勘から生まれる渋い色調と風合い

泥染め職人 肥後英機さん(68)

「泥染めとは自然を知ることだ」。肥後英機さん(68)は、茶褐色に染まった両手を休めて言った。奄美大島龍郷町戸口。太平洋に面した集落の奥に進むと「肥後染色」と書かれた大きな看板が目につく。肥後さんは家族6人で営む染色工場の代表を務める。泥染めの伝統工芸士だ。

高校卒業後、大島紬の製造にかかわっていたが、22歳で独立。泥染め職人の道を歩む。泥染めは本場奄美島紬を象徴する染色法。江戸時代後期に書かれた「南島雑話」には「ニチャ(泥がくさったもの)染め」と呼んで「田んぼや溝、川の土が腐っているのに浸して染める。何回も何回も染めるとネズミ色に染まる。島の女たちは染める土の善し悪しをよく知っている」と記す。当時、既に定着していたことになる。

強い日差しが注ぐ自然の泥田で糸を染める肥後英機さん。「自然条件と長年の勘が決め手。完璧だと思う出来上がりは年に2、3回かな。それほど難しい」

文字通り泥田に入って糸や絣むしろ(糸を締め機でむしろ状に編んだもの)を染めるのだが、その前にテーチ木(シャリンバイ)の煮汁で染める「テーチ木染め」がある。島に自生するテーチ木を切り出し、細かく切って大釜で煮て茶褐色の樹液をとる。この汁で20回染めた後、泥田に持って行って染める。これを1工程として3~4回、計100回ほど繰り返す。結果、テーチ木汁に含まれるタンニン酸と泥田の鉄分が化合し、渋い黒の色調としなやかな糸が出来上がる。化学染料では出せない奄美産大島紬の持つ特有の色合いと風合いだ。

奄美大島は亜熱帯気候で梅雨が約50日と長く、夏は日照りが続き、秋は台風、冬は北西の季節風が4ヶ月間吹く。泥染めは、厳しい自然と向き合わなければならず、大島紬の各工程の中で最も体力を要する。美しく、軽くて気品のある本場奄美大島紬は、職人達の地道な取り組みによって支えられているのである。

「泥染めを知ることは自然を知ること」と話す肥後英機さん

「テーチ木は山奥のものより海辺にあるのがいい。雨風に耐えて成長は遅いが良質のタンニンを含んでいて、よく染まる。泥田は鉄分が弱くなってくるとソテツの葉や雑草を入れて微生物を発生させる。泥染めに向いている田んぼは微生物が決め手だ」。漁師が潮の動きや風、空模様を読むように、肥後さんは泥染めを通して大地や草木の性質を探る。

大島紬は奄美の自然と人の掛け合いから生まれ、今も島の自然素材で作られている。泥染めが、大島紬を象徴する存在であり続けることが、そのことを物語る。

藍染をする肥後さん。「最近はTシャツなどアパレルの注文も増えてきた」

「良くできて当たり前」という仕事

締め機職人 奥山徳満さん(70)

「昼は(大島紬の)加工をやり、夜は定時制高校に通っていたが、子供ができてしまってね」。奄美大島大和村大棚集落の海に近い自宅。締め機職人の奥山徳満さん(70)。1968(昭和43)年、18歳。妻や子供を養っていくためには収入のいい仕事を見つけなければならない。

自宅の一室で大島紬の「締め」を行う奥山徳満さん

大島紬の加工は、「締め」「泥染め」の後に続く工程。染め上がった筵(むしろ)状の糸をほどいたり、色付けをする作業。当時、叔父が締め工程の職人だったため、加工を辞めて弟子入りした。以来、半世紀余り、締め機職人を続ける。一度会ったら記憶の底に沈殿してしまうような風貌。プライベート、仕事。聞かれたこと、聞かれないこと。にこにこしながら率直に話す。

締め機を終えた絣むしろを手にする奥山さん。この後、絣むしろは泥染めの工程へ移る

大島紬の技法の特徴は「泥染め」「精緻な絣の美」「高度な手織り」に集約されるが、精緻な絣文様は締め機職人によって生み出される。

「締め」とは何か。例えば、無地のハンカチがあるとする。ところどころ輪ゴムで縛り、藍液などの染料につける。その後、引き上げて輪ゴムをほどく。縛った部分には染料が染み込んでいないため、染まらずに無地が残り、一つの文様となる。この輪ゴムの役割を担うのが締め。

反物を織るように、締め機を使い、図案に合わせながら経糸(綿糸)で絹糸を締めて絣を作る。締めが弱いと、泥染めや織りなど後の工程に影響する。美しい絣も実現しない。力仕事のため、男性が担う。現在の締め機は1909(明治42)年に実用化され、量産と高品質化を実現した。「大島紬は男女で2度織る」と言われる。締め機(男性)と機織り(女性)のことを指している。

精緻な絣文様を生み出す締め機。力仕事のため男性が担う

「締めは、良くできて当たり前という仕事。(後に続く)染めや織りの仕事がやりやすいようにと思って締めないと失敗する。目と指先、体力の続く限りやりますよ」。職人・奥山徳満。独身。隙間が広がる口元の装いを惜しげもなく緩めて言った。