自殺報道はどう変化してきたのか ―元毎日新聞・編集編成局長の小川一さんに聞く

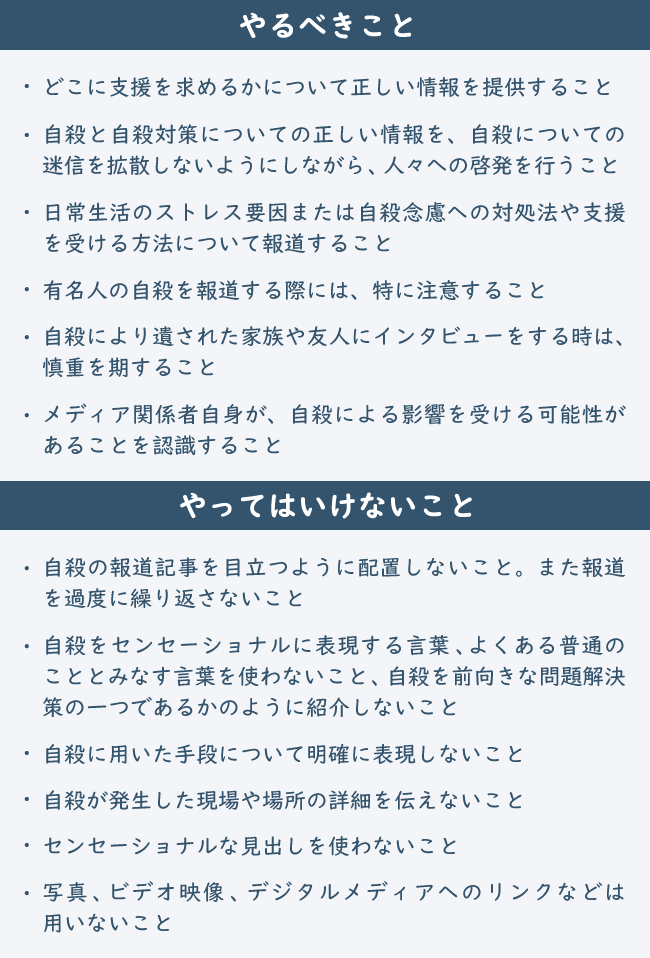

自殺報道は、報じ方によっては自ら命を絶ちたいとの思いを持つ人の背中を押してしまう恐れがあることが指摘されています。そのため、世界保健機関(WHO)は自殺報道において「やるべきこと」と「やってはいけないこと」などを示す手引き(ガイドライン)を公表。Yahoo!ニュースでも「やるべきこと」の一つとして挙げられている「どこに支援を求めるかについて正しい情報を提供する」に沿い、相談窓口のまとめサイトを用意しています。

WHOのガイドラインは今年5月、著名人の自殺が報じられた際にテレビで出演者が口にしたことで注目を集めました。毎日新聞社の元編集編成局長で現在はNPO法人自殺対策支援センター ライフリンク職員の小川一さん(64)は、多くのメディアがガイドラインを意識せざるを得なくなったと指摘したうえで、今年が「自殺報道が変わる元年になるかもしれない」と語ります。どういうことでしょうか。話をうかがいました。

再就職先は自殺対策NPO

――ライフリンクに勤めることになった経緯を教えてください。

2021年6月まで40年間、毎日新聞社に勤務しました。第二の人生はデジタル編集スキルを勉強してフリーのジャーナリストになろうか、あるいはマーケティングなどを学んでネットメディアの運営に携わろうか、などと悩んでいました。

そんな時、20代前半の若者とオンライン飲み会をする機会があり、その場で「生まれ変わったらどんな職業に就きたいか」が話題になりました。私はそれまでは「生まれ変わってもジャーナリストになる」と言ってはばからなかったのですが、この時は気が付いたら「医療従事者かNPO職員になりたい」と答えていました。自分自身、「こんなことを考えていたのか」と驚きましたが、コロナ禍の影響もあり、「直接人の役に立つ仕事をしたい」という思いを抱いていたのです。

そして今年2月のある朝、SNSを見ていたところ、ライフリンクが「一緒に人の命を救う仕事をしてみませんか」と職員を募集していました。これも何かのきっかけかと思い、年齢制限がないか確認してから2回の面接と1回の筆記試験を経て職員になることが決まりました。現在は外部への情報発信や広報的な役回りをしています。

自殺報道抑制の要請に反発した過去

――新聞社時代には自殺報道とどのように向き合われていたのでしょうか。

まずは私の恥ずかしい体験からお話しします。

2008年4月に私が社会部長になった直後、内閣府の自殺対策推進室の担当者2人が来社されました。用件は自殺報道に留意してほしいというもので、WHOのガイドラインを手渡され、説明を受けました。ただ、当時の私は、権力が報道に注文をつける、ということに大きな違和感を持っていました。「あなた方に言われなくても十分配慮している」というメンタリティーでした。7月の洞爺湖サミットで、政府が厳しい報道規制を敷く意向を示していたこともあり、過剰反応をしてしまったのです。

自殺報道ではありませんが、反省すべきことは現場の記者時代にもあります。

決定的に間違ったなと思ったのは、1980年代後半に起きた殺人事件を取材していたときです。必死で「こんな風に悪いことをした」「こんなこともやった」と事件の詳細を報じました。容疑者らは少年法のため匿名。一方、被害者の名前や写真は必ず新聞に載せました。すると、市民団体から「加害者が匿名なのになんで被害者の顔写真はずっとさらされるのか。こんな報道はおかしい」と抗議がきました。そのとき、毎日新聞社内では「伝えるのが当たり前じゃないか。事件の全貌を明らかにするのが報道だ」という風潮がありました。

1982年、毎日新聞浦和支局(現さいたま支局〕で埼玉県警の担当をしていた時の小川一さん(右)

1982年、毎日新聞浦和支局(現さいたま支局〕で埼玉県警の担当をしていた時の小川一さん(右)

時代が進むと分かる「間違い」

今から思えばマスコミの目線に染まっていたのです。その後、被害者側への配慮などの観点が抜け落ちていたことを思い知りました。このように時代が進むと「これまでが間違っていた」ことがはっきりと分かることがあります。

内閣府の方が来られたときの状況を振り返ると、2006年に自殺対策基本法が成立し、自殺を個人ではなく社会の問題と捉え、政府が自殺対策に踏み出した時期でした。しかし、2008年に入って硫化水素自殺の方法がネットで拡散し、硫化水素自殺をめぐる報道も過熱していました。そういう状況にもかかわらず、「権力対報道」という従来型の二元論でしか事態を認識できなかったことは今思い返しても情けないと感じます。

「『硫化水素自殺は手口を書かないでくれ』と政府に言われる筋合いはない」と思っていましたが、報道が誰にどういう影響を与えるか考えるべきでした。

「マスゴミ」とか言われるのは、いわれなき批判もあるものの、報道の論理を妄信して、そこだけに凝り固まっているあまりに滑稽な姿が非難の対象になっているという側面もあると思います。

詳細を報道するメディアの論理

――メディアが事件報道、自殺報道を事細かに書く背景についてどのように考えますか。

一つは、「知っていても書かない」ということが許されるのか、という観点があります。マスメディア不信を助長しないためには、「知っていて書かないのではないか」と思われてはいけません。なぜ文春にネタがいっぱい集まるのかというと、どんな相手でも真正面から書くだろう、握りつぶすことはないだろう、という信頼感があるからです。

知ったら書くという使命感は記者のエネルギーの源泉であり、報道において最も大切なものです。

ただ、より高次のレベルとしては、その情報がどういう影響をもたらすのかということを判断しなければなりません。メディアが一次的に事実を発掘するのは分かりますが、こと自殺に関しては報道量が増すと自殺者が増えるというエビデンスがあります。分かっているのに配慮をしないのは罪です。

著名人が自殺したとき、報道を通じて「自殺という手段があるんだ」ということを教えてしまいます。いじめ自殺なら、加害者がメディアなどでたたかれている様子を見て「自分もあいつらに仕返しをする手段として自殺があるんだ」ということを教えることになってしまいます。また、なぜみんな東尋坊や青木ヶ原樹海に行くのかというと、そこだったら死ねると教えてもらっているからです。そういう研究結果は積み上がっています。

「知っていることを書くのは僕らの責務だ」という書く側の論理は、自殺に関しては通用しない部分があります。

今年は「自殺報道が変わる元年」

――日本社会で自殺報道への見方が変わったのはいつ頃だと考えますか。

ついこの間まで自殺報道への問題意識が広く共有されているとは言えなかったのではないでしょうか。報道への視線が大きく変わったと思ったのは今年5月に上島竜兵さんが亡くなった際です。上島さんの自宅前から中継を行ったテレビ番組で、コメンテーターとして出演していた教育評論家の尾木直樹さんが「WHOのガイドラインがある」と指摘し、自殺した場所の特定などはそれに反すると指摘しました。

厚生労働省「メディア関係者の方へ」より。ガイドラインでは他にも報道時に留意すべき点を挙げています。

これがSNS上などで拡散され、マスコミ関係者に限らず多くの人によって自殺報道の在り方が問題視されました。報道への本質的で鋭い指摘が相次ぎ、自殺報道の問題点が一気に可視化されたように感じました。

メディア側も、一般視聴者からの反応を目の当たりにし、それが批判の対象になるということに気付かされたのではないでしょうか。

これまでは、自殺があったと速報が流れ、現場から中継され、街角でインタビューがなされ、テレビではその人の映像が繰り返し繰り返し流されていましたが、今回批判されて「あ、やっちゃいけなかったんだ」と思ったのだと思います。そういう意味で今年は自殺報道が変わる元年ではないかと思っています。

――2020年にも著名人の自殺が続きましたが、当時の報道はどうだったのでしょうか。

週刊誌が三浦春馬さんの書き残したものの詳細を、新聞が竹内結子さんが自殺した場所と手段を特ダネとして報じました。2年前はまだその程度の感覚だったのです。その後、自殺の手段で特ダネを取ろうという風潮は徐々になくなってきたように感じます。2年でそれだけ変わってきたということです。

WHOガイドラインの捉え方

――WHOのガイドラインは自殺報道に際して一つの指針になっていますが、メディア側には報道の自由、表現の自由があるとされています。メディアはどのようにガイドラインを捉えたらいいのでしょうか。

WHOのガイドラインはいわゆる「べからず集」ではなく、考えの枠組みです。例えば、WHOのガイドラインに「遺書は公開すべきではない」と記載されているからといって森友学園問題で自殺した財務省近畿財務局職員の遺書を取り上げてはいけないのかというとそんなことはありません。あの遺書があったから、社会に不正を告発できたのです。

ガイドラインを普段から頭の中に入れてトレーニングしていれば書いて良い、書いてはならない、の判断ができるようになります。差別用語も、その言葉を使って問題とならない文脈もあれば、逆に言葉を伏せたとしても差別を匂わせるような表現を用いれば差別に当たることがあります。「この場合はこれを書いても良い」「この場合ならこう書こう」と想像力を広げるという意味でガイドラインは大事なのであって、決してべからず集ではないのです。

メディアへの提案

――自殺を報じるメディア側に、今後どのような形の報道を期待しますか。

私が最も懸念するのは、既存メディアが経営難もあり、ネットからの広告収入に期待して、拡散を望む報道になっていることです。これは、明らかにWHOのガイドラインが「やるべきではないこと」としている「報道を過度に繰り返さないこと」に当たります。記事の後に、申し訳程度に相談窓口をつけたとしても、拡散を期待した報道を続ければ意味がありません。また、メディアとして拡散を望んでいなくても、SNSなどを通じて想定を超えた拡散が起きてしまう時代でもあります。

では、どうすればいいのか。簡単に答えが見つかるわけではありませんが、二つの方向性を示したいと思います。

小川一さん

小川一さん

一つは、メディア間、もしくは自殺の専門家を交えて忌憚(きたん)のない意見交換をし、互いの知見を高め合う勉強会の設置です。1970年代、80年代は、メディアが不用意な差別表現を行うことが多く、人権団体の糾弾を受けることが珍しくありませんでした。そこで、人権団体とメディアが勉強会をつくり、差別表現について学習を重ねました。私も参加していました。

自殺報道においても同様の場を設け、互いに考え、課題を洗い出していくことでメディアは成長できると期待します。

もう一つは、「自殺を減らしていく」報道をつくれないかという視点です。自殺報道には、自殺を誘発する「ウェルテル」効果と、自殺抑止につながる「パパゲーノ」効果があると指摘されています。現在は「ウェルテル」効果が圧倒的に強いとみられますが、「パパゲーノ」効果に軸足を移していくことを期待します。

社会には、「こうやって私は命を救われました」という体験談がたくさんあります。今まで報道機関では自殺未遂者への取材はタブー視されていました。例えば、永田和宏さんと河野裕子さんという歌人の夫妻がいますが、いずれも自殺未遂を経験しています。彼らをパパゲーノとして捉え直すとすごいヒューマンストーリーがあります。自殺未遂経験者への取材は手つかずの領域であり、取り上げることで報道の幅も広がると思っています。

ニュースプラットフォームへの提案

――Yahoo!ニュースのようなインターネット上のプラットフォーム(PF)にはどのような役割を期待しますか。

自殺防止に資する情報を用意するなど、努力されているのはよく分かります。

一方で、PFの課題の一つは、著名人の自殺報道の際に関連記事が大量に配信・公開される、量的な暴力性を有することだと思います。一つ一つの記事の内容がセーフであっても、そのような記事が100本あり、コメントが1000並ぶとインパクトは大きくなります。

PFは立場としては、記事の提示の仕方に自分たちの手が入って「判断が恣意的ではないか」と批判されることへの警戒感が強いと思いますが、こと自殺に関しては介入すると宣言してしまうのはどうでしょうか。著名人の自殺時など明らかに悪い影響が出ると分かっているときに、内容には踏み込まない形で「量的に制限をする」と理解を得られるように宣言する。メディア側もそれに応えようと努力すると思います。そういう協働を通して、良い循環ができればいいのかと思います。

さらに言えば、集まってくる素材を整えるだけではなくて、こういうコンテンツが欲しいとメディア側に言ってもいい時代かなという気もしています。Yahoo!ニュースであれば、各業界の専門家が集まる「Yahoo!ニュース 個人」の方々に声がけすることも考えられると思います。コメント欄でも、より良い情報空間づくりへのきっかけとなるようなコメントを積極的に専門家に書いてもらうことも良いように思います。

<小川一さんの略歴>

1958年生まれ。1981年毎日新聞社に入社。社会部記者として事件報道などに携わり、2008年に社会部長。編集編成局長、取締役、顧問などを歴任。2022年4月からNPO法人自殺対策支援センター ライフリンク職員。

お問い合わせ先

このブログに関するお問い合わせについてはこちらへお願いいたします。