フリマアプリ大手のメルカリが6月19日、東証マザーズに上場した。2013年7月のサービス開始からわずか5年。時価総額でマザーズ首位に躍り出たベンチャーは、調達資金をテコに急ピッチでグローバル化を進める。けん引する山田進太郎代表取締役会長兼CEOとはどんな人物なのか。なぜ世界を目指そうとするのか。その実像に迫る。(井上理/Yahoo!ニュース 特集編集部)

文中敬称略

「世界が舞台」へのこだわり

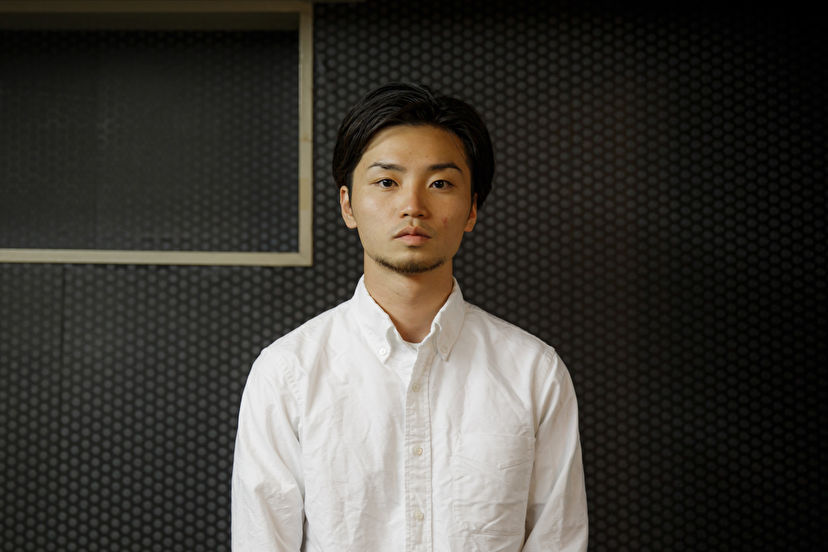

「ここまで必死にやってきたので、自分でも整理できていないことが多いのかもしれません。いい機会なので、何でも聞いてください」――。今年4月、東京・六本木ヒルズのメルカリ本社を訪れると、創業者で代表取締役会長兼CEOの山田進太郎はそう言って出迎えた。メルカリが6月に東証マザーズに上場することは正式発表前だったが、既にこのとき多くのメディアがそう報じていた。もちろん、山田は上場について具体的なコメントをすることはなかったが、この後に予定された大きなイベントへの、ある種の高揚感と覚悟が見て取れた。

メルカリ上場前の山田を直撃した

5月14日、メルカリは新規上場承認の発表と同時に、「創業者からの手紙」と題した山田のレターを公開した。そこに、こんな文言がある。

「『新たな価値を生みだす世界的なマーケットプレイスを創る』というミッションの達成に向け、世界挑戦を続けています」「少しでも便利な社会を実現するために、できるだけ多くの人の役に立ちたい。その想いを突き詰めていくと、日本だけでなく、世界が舞台となります」――。

山田はこれまでも世界へのこだわりを繰り返し言及してきた。その強い思いがなぜ生まれたのか、そのモチベーションの根底に何があるのか。インタビューを通じて、そこを深掘りしておきたかった。

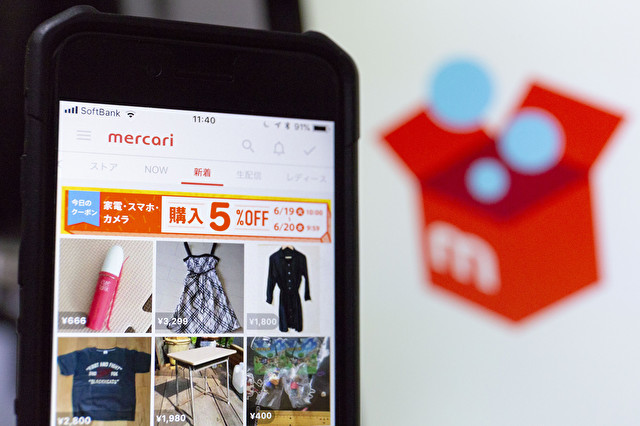

メルカリは、今年6月19日に東証マザーズへ上場(写真:ロイター/アフロ)

山田は、最初に起業したウノウというベンチャーを米ゲーム会社に売却。その後、世界一周旅行に出かけ、新興国の人々の暮らしとスマートフォンの普及を目にして、「消費者間のモノのやりとりは爆発的に増加する」とにらみ、2013年2月にメルカリを起業した――。

これが大まかな起業の経緯だが、それ以前の話はあまり知られていない。山田進太郎という人間はどう形成されたのか。まずは青年時代からの思考をたどることで、起業家を目指した理由を探った。

創業当日のメルカリ(提供:山田進太郎)

「生存戦略」を考えた中高時代

1977年、愛知県に生まれた山田は公立小学校を経て、1990年、名古屋市にある中高一貫の名門私立、東海学園東海中学校・高等学校に進学する。

そこで山田は、小学校では1、2番だった成績が精鋭ぞろいの中で突然落ち込み、「世の中にはめちゃくちゃ頭がいい人がたくさんいるんだ」と気づかされたという。次第に自らの「生存戦略」を考えるようになり、高校時代にはこんなことを考えていた。

「自分はそんなに頭がよくもないし、カリスマ性があるわけでもないし、話がうまいわけでもない。大企業とか官僚とか、大きな山に登っていく競争に参加するのは得策じゃないなとすごく思って。だったら小さい山でもいいから、ここは自分の山だ、みたいな感じで旗を立てるほうが向いているなと思いました」

「どうせやるんだったら、建築家でも小説家でも何でもいいんだけれど、何か自分なりの価値を出したいというか、自分がいる世界といない世界で差が生まれるようにしたい、オリジナリティーのあることをやらなきゃいけないと思って、世の中に対してどう存在意義を出していくか、けっこう考え続けていました」

まだこの時点ではインターネット、そして世界への扉は開いていない。

早稲田のデジタルキッズが集結

1996年、早稲田大学教育学部に進学。NTTや日産自動車など少数の大企業しかホームページを持たず、検索サイトのGoogleもまだないインターネット黎明期に、山田はデジタルの世界へどっぷりと浸かっていった。

企画サークル「早稲田リンクス」では3代目の代表を務めた。「人と情報の交差点」をモットーにウェブサイトなどで情報発信をするサークル。そこで、率先してコンテンツ戦略を推し進めた。

早稲田祭が中止となった1997年には、友人で後にグーグル日本法人の仕事もした横田昌彦などと「早稲田祭もないし、なんかやるか!」と盛り上がり、「DWS(デジタル早稲田スチューデント)」という学生間の巨大メーリングリストを作った。

早稲田リンクス時代の山田(右端)(提供:山田進太郎)

「インターネットが世界につながっているというのは、すごく印象的でした。何でもできるというか、どこにでもつながれるみたいなことって自分にはすごく衝撃的で、ハマりましたね」

大学の2学年下には2001年開設の著名サイト「僕の見た秩序。」の管理人として有名な「ヨシナガ」こと吉永龍樹や、中国発の検索サイト「百度(バイドゥ)」日本法人を経てLINEを立ち上げたLINE取締役の舛田淳もいた。彼らと互いに刺激を与え合った学生生活だった。

中でも山田が最も影響を受けたのが、川島優志である。米グーグルのデザイナーから、「ポケモンGO」を生んだ米ナイアンティックに転身し、現在は同社のアジア統括本部長を務める人物だ。

世界を意識させた川島の渡米

川島とは、CD-ROMで配布するデジタルマガジン「A/D」の制作に没頭した。主に、早稲田大学の演劇・音楽・美術系のサークルの活動を動画も交えて紹介する内容で、川島が編集長、横田がプロデューサー、山田はエディターを務めた。第1号は1998年4月に発行されている。

山田の母親が敷金を立て替えたマンションの一室を制作拠点とし、そこでデジタルキッズたちは寝食をともにし、時には将来の夢を語り合った。そんな親しい存在だった川島が3年時、突然、大学を中退し、渡米したことは当時の山田に多大な影響を与えた。

「当時の早稲田ってすごくドメスティックだった。帰国子女もそんなにいなかったし、世界や海外というところに対して、あまりリアリティーがなかった。けれど、ある日、英語ができない状態で川島が単身米国に行って、それがすごくポップに思えたんですね。自分にとって、世界への扉が開いたというか、世界に興味を持つ大きなきっかけになりました」

当時、インターンとして楽天でオークションサイトの開発を手がけ、内定も得ていた山田は、それを辞退。卒業年の2000年、国内でウェブサイト制作受託の会社を起業し、フリーランスのプログラマーとして細々と仕事をする傍ら、川島を追うように半年に一度のペースで渡米を繰り返していた。そんな折、またもや川島をきっかけに世界への思いが強まることになる。

「世界のほうが彼に向けて扉を開いている」

人づても何の計画もなく単身渡米した川島は、悪戦苦闘の末、米ロサンゼルスのデザイン会社でウェブデザイナーとしてのキャリアを積んでいた。

労働ビザを得るのに苦労した川島は、ちょこちょこと旅行に訪れていた山田に米国のグリーンカード(永住権)の抽選制度を紹介。「もうすぐ今年の締め切りだから、進ちゃんもダメもとで応募してみたら」と声をかけた。すると一発当選。世界へのきっかけを与えた川島は、当時をこう振り返る。

「グリーンカードの抽選を宝くじに例える人もいるほどで、自分も毎年、落選していたのに、彼は一度で当選。報告を受けたとき、自分が扉を開いた、というより、世界のほうが彼に向けて扉を開いているような、そんな不思議な気持ちになったものです」

川島(中央)と山田(左)(提供:山田進太郎)

これを機に山田は2004年、米サンフランシスコに移住する。初の海外住まい。だが、山田は最初から世界に通用するインターネットサービスを目指していたわけではなかった。

「とにかく米国に行きたい、という漠然とした憧れみたいなものがすごくあって、あとは隣の芝生は青い的な話なんですけれど、インターネットビジネスではない何かへの関心がすごく強かった」。そう山田が語るように、渡米後に乗り出したのは飲食店経営だった。

現地で偶然知り合った50歳くらいの米国人女性と意気投合し、サンフランシスコ近郊のバークリーという町で日本食レストランを開こうとした。しかし、オープン間際で山田は計画から離脱する。内見を重ねて物件を決め、オープンが間近に迫ったある日に女性から言われた言葉が山田の目を覚まさせた。「あたしは料理を作るから、あんたは注文をとって料理を運びなさい」

「店に立ちなさい、と言われた時に、目の前の数百人、せいぜい数千人を相手にするよりも、インターネットで世界中の数千万人、数億人にサービスを提供する可能性を追求したいって思ったんですね。自分は米国に住みたいわけじゃなくて、グローバルに向けてサービスを作ることができればどこでもいいんだ、と米国に住んだからこそ思えた。おばさんには申し訳なかったけれど、日本に帰国して出直そうと思いました」

成功しても満たされず

2004年12月に帰国した山田は、大学卒業後につくっていた自身の会社、ウノウをベースに、インターネットサービスに注力する。ひとりでウェブ関連のビジネスを受託するだけの会社だったが、腹をくくった山田は人を雇い、外部からの資金も受け入れた。実質的な起業である。

ウノウはすでにサービスを持っていた。映画好きでもある山田は大学卒業の翌年、受託ビジネスの傍ら、映画情報サイト「映画生活」を立ち上げていた。新作映画の紹介のほか、レビューやコメントの投稿もできる口コミサイト。ただし、世界に向けたサービスへと育てるのは難しい。

山田は心機一転、アップロードした写真をブログに貼り付けたり、家族や友人に限定して共有したりできるサービスを開発。2005年9月、写真共有サイト「フォト蔵」を正式にスタートさせた。だが、これも世界へは届かなかった。

当時は、送り手から受け手への一方通行ではなく、誰もが双方向にやりとりできる新しいウェブの形態が「Web2.0」と呼ばれ、もてはやされていた時代。フォト蔵も順調にユーザー数を増やしたものの、世界には「flickr」という写真共有サイトの巨人がおり、国内の枠を超えられない。フォト蔵の事業に集中するため映画生活をぴあに売却したものの、フォト蔵の収益化に苦しみ、暗中模索が続いた。

そんなウノウを好転させたのが、2009年5月に公開した携帯電話向けの無料ゲーム「まちつく!」だ。当時、国内最大規模を誇っていたSNS「mixi」のモバイル版と連携し、300万ユーザーを突破。フェイスブック上のゲーム運営で一世を風靡していた米ゲーム大手のジンガから買収のオファーが舞い込んだ。

会社の独立を選ぶのか、他社の資本下でグローバルにチャレンジするのか。ジンガの世界規模のネットワークがあれば、まちつく!にも、ウノウのスタッフにも、チャンスが広がるかもしれない――

そう考えた山田は2010年8月、ウノウをジンガに数十億円で売却。この時点で、起業家としては大成功の部類に入る。だが、山田は満たされなかった。

米ジンガへウノウを数十億円で売却(写真:ロイター/アフロ)

「これだけ恵まれているのに何もしないの?」

山田はジンガに残り、引き続きスタッフとともに世界を目指そうと決意したが、現実は違った。米本社から日本国内のマネジメントというミッションを与えられ続け、世界市場への挑戦権をもらえない。「ここにいても意味がない」。2012年、山田はジンガを退社し、自らの中にくすぶる何かを確認すべく、世界一周の旅に出る。

これが、「世界中で使われるインターネットサービスを創りたい」という思いを本物の覚悟へと変えた旅となった。

旅行の意義を、山田は「新興国をめぐっている時に、爆発的な人口増加とモノ不足の需給ギャップを目の当たりにしたことがフリマアプリへの参入につながった」と説明してきた。それも一つの事実だが、真の意義は別にある。ほかに気づきはなかったのか、と問うと山田はしばらく考え、こう答えた。

「アフリカやインドの片田舎とかで生まれたがゆえに、海外旅行に行けなかったり、教育すら受けられない可能性があったりする子どもたちを見て、日本に生まれ、教育を受け、世界一周旅行ができる自分はめちゃくちゃ恵まれているなと思ったんですね。自分はすごく幸運な境遇にいるなと」

トルコのカッパドキア、フランスのモン・サン・ミッシェル、ジンバブエのビクトリアの滝、南アフリカの喜望峰……。各国の美しい風景に感嘆する一方で、恵まれた自分と、そうではない人々とのギャップをリアルに感じ、胸を突き刺すような思いもした。

特に、ガンジス川の沐浴を見ようと訪れたインドのバラナシは、圧倒的に衛生環境が悪かった。暑さもあってにおいもひどく、物乞いも多かった。ここで生まれ、ガンジス川で沐浴しながらどこへも出ずに一生を過ごし、死んだらガンジス川に流される。そんな人々の一生を目の当たりにしたような思いに駆られ、「世界にはどれだけ能力とやる気があっても外国に行くことも叶わない人がたくさんいる」という現実を肌で感じた。そして、こう思ったと山田は言う。

世界一周の際に訪れたインドのバラナシ(提供:山田進太郎)

「これだけ恵まれた自分が何もしないのは、そうじゃない立場の人に対して申し訳ないというか、せっかくこれだけの可能性があるんだったらチャレンジすべきだなという思いを強くした。世の中のために何かをやる権利を与えられているというか、『これだけ恵まれているのに君は何もしないの?』みたいな感覚というか」

社会貢献や世の中に資することをビジョンに掲げるベンチャーは星の数ほどある。企業とは元来、そういうものなのかもしれないが、山田は心の底からそう思える経験をした。この原体験こそが、世界に挑む山田の大きなモチベーションとなっている。

カネは潤沢にあった

世界で成功して、巨万の富を得る。そういうモチベーションもあり得るだろう。しかし山田の金銭欲はすでに満たされていた。ジンガにウノウを売却した際、個人としても数億円の売却益を得ていたからだ。

「当時って、個人的にエンジェル投資していた会社がけっこううまくいっていたんですね。後に、gumiやクラウドワークスといった投資先が上場しましたし、帰国後すぐにスマートニュースに投資したりしていて、投資家として生きていく可能性も十分にあった」

「でも、やっぱりチャレンジの大きさみたいなところで決めるべきだなとすごく思ったんです。自分が世の中に対してできることを突き詰めていったら、インターネットのサービスを創るということが天職というか、それしかできない。それで、どこまで世の中にいい影響を与えることができるか。大きければ大きいほど、自分の人生も前進するという感覚でメルカリを起業しました」

リリース時のメンバーたち(提供:山田進太郎)

今までの自分はただ「世界」と言っているだけだった。本気で世界に向き合っていなかった。自分にはチャレンジする権利がある。今しかない――。

世界一周旅行を経てそう覚醒した山田は、すでに懐にあったアイデアを具現化すべく、帰国して4カ月後の2013年2月、メルカリの前身となるベンチャーを立ち上げた。

グローバルで成功する可能性が最も高いアイデア

「世界で使われるインターネットサービスを創る」。山田は新会社のビジョンを、ウノウで使っていた文言と全く同じとし、会社のホームページにもその言葉を大きく掲げた。スマートフォン向けのフリマアプリによってそのビジョンを具現化しようとした理由を、山田はこう語る。

「とにかくグローバルで成功する可能性が一番高いアイデアは何か、ということを最優先に決めました。言い換えると、世界にはないけれど、日本では出かかっているサービスで、しかも世界中どこでも通用しそうなもの。それを考えると、フリマアプリというのはすごくいいテーマだと思った」

2012年7月、後に楽天が買収する「フリル」というフリマアプリが登場、同年12月にはフリマサイトだった「ショッピーズ」もアプリを投入し、順調な滑り出しを見せていたが、ともに可愛らしい女性向きのインターフェースを売りとし、出品アイテムも女性向けが多かった。

スマートフォンの爆発的な普及が目に見えている。老若男女問わず総合的なフリマアプリをスピード勝負で投入すれば勝ち目がある。そう踏んだ山田は、会社設立から約5カ月後の2013年7月、アプリを世に出す。

フリマアプリ市場をけん引する存在に(写真:Rodrigo Reyes Marin/アフロ)

増資を重ね国内基盤を固める一方、異例のスピードで海外進出も進めていった。創業から丸1年経った2014年春には米サンフランシスコに子会社を設立。同年9月には米国版のアプリをリリースする。

苦戦する米国子会社

「世界的なブランドやサービスをつくろうと思ったら、米国で使われているというのが絶対条件だと思っていて。そうじゃない世界サービスって基本、あり得ないと思うんですよね。米国での成功を目指す過程でサービスを研ぎ澄まして、もっとグローバルな、ユニバーサルなサービスにしていきたいという思いがすごくありました」

しかし、山田自身としても初の海外進出となる米国での挑戦は、広告費などの先行投資がかさみ、今のところ日本国内のような垂直立ち上げには至っていない。

国内では4期目となる2016年6月期に、売上高が122億5600万円、営業損益は32億8600万円の黒字を達成している。2016年11月に決算公告で開示された時、その成長性と収益力の高さへの驚きの声がネット上であがった。しかし、これは単体業績だ。

海外事業も含めた連結業績が今回の新規上場に際して初めて公表されたが、上記と同時期の連結売上高は122億5600万円と同額で海外での収入はゼロ。さらに営業損益は4200万円の赤字となっており、国内での32億円超の黒字を海外で食い潰していることが分かる。

米国では2016年10月から手数料収入をユーザーから取り始めたが、2017年6月期の国内売上高が212億円に対し、海外も含めた連結売上高は220億円と、わずか8億円の増収効果しか生んでいない。営業損益は27億7500万円の赤字と、大きく膨らんでいる。

2017年6月には、米フェイスブックのバイスプレジデントだったジョン・ラーゲリンをメルカリ本社の執行役員として迎え入れ(現在は取締役)、海外事業のテコ入れを図っている。だが、同年3月からは英国でのサービスも開始しており、2018年6月期の赤字幅はさらに拡大している可能性が高い。

国内は、サービス開始から3年で黒字化したが、米国は進出から丸4年が経とうとしている。国内での展開は「個々の決断がわりと外れなかったというか、無駄なく一直線に来ているみたいな感覚がある」と語る山田も、海外進出は「そんなに簡単じゃない」と苦戦を認める。

海外事業のテコ入れも課題の1つ(写真:ロイター/アフロ)

ただし、悪い話ばかりではない。足元の国内市場は堅調だ。2017年6月期の流通総額は前期比76.9%増の2300億円。2017年7月からの今期は、2018年3月までの9カ月間の実績で2490億円とすでに前期を超えており、通期では3700億円超になるとみられる。さらに、今回の上場で約600億円を調達した。攻めの投資を少なくとも数年は続けることができるだろう。

何より、世界で成功させたいと願う気持ちの根底に、もうひとつ、別のモチベーションがある。

日本人としての矜持

「日本企業でも世界で成功している会社ってたくさんある。野球選手もサッカー選手もそうじゃないですか。だから、インターネットのサービスでも、できないわけがないだろうという気持ちがあるし、成功できない理由があるなら、自分で解決してやってやろうと」

「僕は26〜27歳くらいまで日本でずっと過ごして海外に出るのが遅かった。日本人的なアイデンティティーは自分の中ですごく強いし、米国に住んでみて、やっぱり日本人的な価値観を捨てられないなと思った。日本の文化は独特で奥深いし、好きだし、それを世界に紹介したい、問いたいという気持ちが強い」

かつて純粋に米国にあこがれ、世界を志向した山田は大人になった今、逆に生まれ育った日本への思いを強くしている。

「日本もどんどん国際化してほしいですし、うちの会社もユニバーサルになっていくわけです。けれども、日本のいい部分というのは失われてほしくないし、その独自性を武器に世界で勝負できるんじゃないかと思っています」

「食事にせよ芸術にせよ俳句にせよ、日本って独自の文化がめちゃくちゃ多いですよね。特に今、和食文化が海外に出ていっているけれど、まだいろいろあるんじゃないかなと思っていて。たとえば『もったいない』という文化だったり、日本人的なコミュニケーションの文化だったり。そういったものをもっとメルカリを通じて世界にビルトインしたい」

自分の存在意義を示すには、世の中を少しでも良くした、アップデートしたというファクトを残すしかない。そのために、世界中の人が喜んで使うCtoCのサービスを普及させるという手段を見つけ、邁進した。その根底には、「ITやネットの世界でも日本人は勝負できるはずだ」「日本の良さを生かしたい」という、ある種「愛国心」にも近い感情があった。

いまだ、自社開発のサービスで世界を席巻した日本のインターネット企業は現れていない。山田の覚悟や言葉は現実のものとなるのか。真贋が問われる厳しいフェーズが始まろうとしている。

井上理(いのうえ・おさむ)

フリーランス記者。1999年慶應義塾大学総合政策学部卒業、日経BP社に入社。以来、IT・ネット業界の動向を中心に取材。日経ビジネス、日経ビジネスオンライン、日本経済新聞電子版などの記者を経て、2018年4月に独立。著書に『任天堂 “驚き”を生む方程式』(日本経済新聞出版社)、『BUZZ革命』(文藝春秋)。

[写真]

撮影:殿村誠士