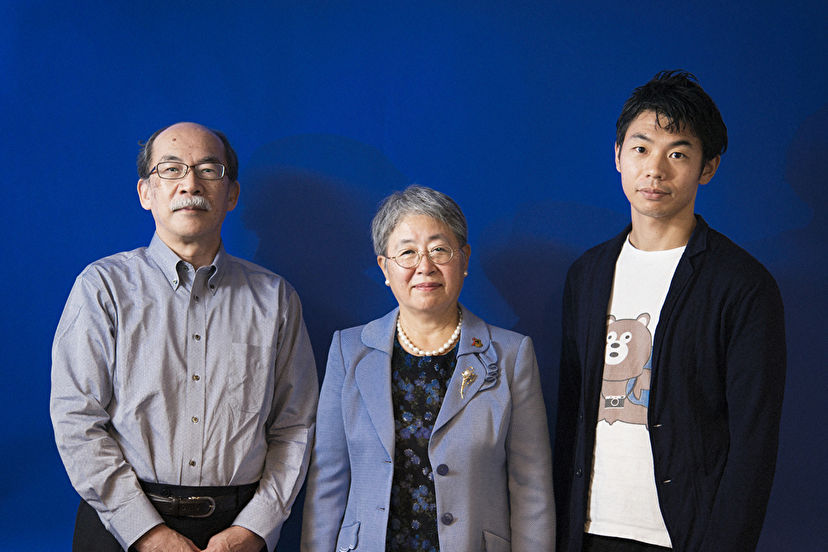

泥沼のような現実と格闘する人々を描いてきた作家、桐野夏生。近著『路上のX』で、JKビジネスなど、危険な場所に引き寄せられる10代の少女たちを描いた。なぜいま彼女らに目を向けたのか。少女たちが置かれている状況をどう見ているのだろうか。(取材・文:古川美穂/撮影:岡本隆史/Yahoo!ニュース 特集編集部)

(文中敬称略)

居場所がないことは、これほど残酷なのか

繁華街を中心に、「JK」を売りにしたサービス業が営まれている。女子高校生がマッサージに加え、添い寝、ハグといったメニューを提供する「リフレ」、観光案内や散歩をする「お散歩」など、業態はさまざまだ。性的行為は表向きには禁止だが、「裏オプション」として行われるケースは多く、児童買春や性犯罪の温床になっているという。

なぜ少女たちは、このような危険な場所に引き寄せられるのだろう。そんな問いから生まれたのが、今年2月に上梓された小説『路上のX』だ。

執筆のいきさつを、桐野はこう語る。

「当初、頭にあったのは、いまどきの若い女の子の話を書きたいという漠然とした思いだったんです。少女が自分をひどい目に遭わせた相手をやり込めるような、痛快な話を考えていました。けれど、いざ書こうとして壁に突き当たった。現実になかなかそんな展開はあり得ない。さてどうしようと考えていた時、ある事件の記録が目につきました」

それは、2014年に愛媛県で、17歳の少女が集団暴行されて死亡した痛ましい事件だ。現場となった市営住宅の一室は少年少女のたまり場で、被害者の少女もその家に居候していた。そこでトラブルが起きた結果、少女は少年たちから20時間にわたる凄惨な暴力を受けた末に亡くなっている。

「気の毒でたまらない事件です。なぜ被害者の女の子は、よりによってそんな所にいたのだろうと思いました。そして、彼女には居場所がなかったのだと気づいたのです。居場所がないというのは、これほど残酷なことなのかと。大人も男性も、居場所がなければつらいことには変わりありません。ただ若い女性の場合、危険と背中合わせになりやすいのです」

この事件に限らず、若年世代が危険な場所に近づき、監禁や暴行の被害に遭ったり、殺されたりした事件は少なくない。

「安全な行き場がないことは、悲劇を生む一因になっています。そうしたことを考えていた時、居場所を失った女の子が路上でさまよっているイメージが頭に浮かびました。JKビジネスのような大人からの搾取に、少女たちがからめ捕られていく話を書いてみようと思ったのです」

制服姿の女の子に覚えた違和感

『路上のX』では、それぞれの事情で家出した10代の少女3人が描かれる。貧困や虐待、ネグレクトから逃げ出した少女たちが、お金や食事、眠る場所を得ようとする中で男たちの欲望の対象となり、性的に搾取されていく。助けを求める先は見つからない。

桐野は執筆にあたり、行き場のない中高生世代のための支援団体「Colabo」の存在を知る。代表の仁藤夢乃は、自身も高校時代、家庭の不和から渋谷の街をさまよう生活を送っていた。その体験を『難民高校生』や『女子高生の裏社会』などの著書でつづっている。

「仁藤さんからお話を伺って、居場所のない女子高校生が直面している厳しい現実を知り、ショックを受けました。彼女たちの中には、性的虐待やレイプを受けた子も多い。貧困問題もあれば、親が精神的な病気にかかっているといったケースもあります。果たして、この過酷な現実を小説でどこまで追いかけていけるだろうかと悩みました」

桐野はJKビジネスの実態を肌で感じるため、秋葉原や新宿の街を歩き、さらにJKビジネスのスカウトマンや女子高校生好きの男性などに取材を行った。

秋葉原に通称「メイド通り」と呼ばれる一角がある。JKビジネスやメイド喫茶で働く少女が、チラシを配って客を呼び込む。昨年7月から、東京都ではJKビジネスに特化した禁止条例が施行され、制服姿の売り子を見かけることはほとんどなくなった。

「条例施行前に行ったので、あちこちに制服姿の女の子が立っていました。本当に高校生だったかどうかは分かりません。女性の私は客になりませんが、こちらから声を掛けると明るく返答してくれました。違和感を覚えたのは、彼女たちにしたたかな印象がなかったことです。客にひどいことを言われたらめげてしまいそうな気の弱さや、自己評価の低さを感じました。男性客に求められることで、自己肯定感を補強したいという部分もあるのかもしれない、と。若い女性がそういう気持ちを持つのは、めずらしいことではありません。それを大人たちが利用しているという構図が問題です」

「母子家庭がアツい」。搾取する大人に罪悪感は――

「援助交際」の問題は、1990年代から取り上げられてきた。80年代後半、「おニャン子クラブ」など女子高校生アイドルが時代を席巻し、90年代には「女子高生ブーム」が起きる。

「90年代初めごろでしょうか、女子高校生が下着を売る、いわゆる『ブルセラ』という小遣い稼ぎがありました。売り手がショップに持ち込むという間接的なもので、あくまでも主体は売る側にあった。しかし、JKビジネスは生身の少女が売りです。場所を提供して客を集め、少女がサービスするのだから、被雇用者と事業主そして管理者の関係がある。ショップと違って、完全にシステム化されたビジネスです」

JKビジネスで働く少女たちは、誰もが生活苦や家庭の事情を抱えているわけではない。「小遣いがほしい」「友達に誘われた」といった理由から、気軽なアルバイトとして始めるケースもある。面接なしで採用即決、給料はその日払いなど、便利なシステムに多くの少女が引き寄せられていく。

桐野が取材の中でとりわけ印象に残ったのは、少女たちを搾取する大人に罪悪感がないことだという。

「大量のチャイルドポルノが堂々と売られている店に入った時は驚きました。女子高校生だけでなく、中学生や小学生を性の対象にしたDVDがごく普通に並んでいるのです。JKビジネスのスカウトマンをしていたある男性は、少女たちを完全に『モノ』として見ていると感じましたし、中には働く女の子と必ず肉体関係を持つという人もいる。別のJKビジネス関係者が『母子家庭がアツい』と言うのを聞いて、唖然としました。母子家庭は経済的に困っていることが多いから、風俗産業やJKビジネスで働くことへのハードルが低いのだと。言葉にしてはならないようなことを何のてらいもなく話すのです」

女子高校生を欲望の対象とすることに罪悪感がないのは、言うまでもない。

「自身も女子高校生好きでJKビジネス店の経営に関わった40代の男性が、『自分たちは若い女の子の性を買うというより、彼女たちと恋をしているんだ』と言っていました。いい年をした男たちが16、17歳ぐらいの子どもを相手に、平気で『ときめきたい』などと言うのです。10代の少女に手を出すのは犯罪だと認識しないと、まずいでしょう」

恋愛だとすれば、少女たちは「性」だけではなく「感情」まで搾取されていると桐野は指摘する。

売春に至るのは、自己責任なのか

世の中には「売る女性が悪い」という声もある。前出のColaboは、児童買春やJKビジネスに関わった若い女性たちの声を集め、「私たちは『買われた』展」という企画展を開催した。少女たちが自らの言葉で、売春に至った背景をパネルやノートに綴った展示だ。すると、インターネットを中心に「『私たちは買われた』ではなく、『私たちは売った』ではないか」「体を売って儲けたのに被害者ぶるのか」とバッシングが起きた。桐野はこのような風潮に疑問を呈する。

「本当に居場所がなく、保護が必要な未成年の女の子がいて、大人に騙されて売春に至っている。そうした状況に対する想像力のない人が多すぎると思います。社会の歪みが表れているのに、個人レベルの話だと思っている。自己責任ではありません」

女性の貧困、非正規雇用の増加といった問題が、ここに表出している。

「『路上のX』では、家出した3人の少女が自分たちだけで生きていこうと決意するまでを描きました。その後を描く続編を考えていますが、彼女たちの未来を考えると無力感が募ります。高校を卒業していない女の子たちが、正規雇用など良い職を得るのは容易ではない。すると貧困から逃れられず、また性的搾取ビジネスが近づいてくるわけです」

Colaboをはじめ、「若草プロジェクト」など、困難を抱えた若年女性をサポートする取り組みは少しずつ増えているが、問題解決の糸口はまだ見えない。

世の中への違和感や憤りを原動力に

「根底にあるのは性差別です。性を売らざるを得ない女性を下に見てさげすんでいる。日本は社会全体に、女性への差別意識が強いと思います。賃金格差も大きく、まったく対等ではありません」

日本は男女平等後進国と言われている。世界経済フォーラムが各国の男女平等の度合いを示した2017年版「ジェンダー・ギャップ指数」でも、日本は調査対象144カ国のうち114位だった。また、国税庁による調査によれば、平均年収は男性521万円に対し、女性280万円だ(平成28年分民間給与実態統計調査結果より)。

「世の中に違和感を持っている、怒っている女性はたくさんいます。選んで女性に生まれてきたわけじゃない。私自身、若い時に抱いていた違和感や憤りが、書くための原動力になっていました。それはいまも変わりません」

桐野は1993年、女性探偵を主人公にした『顔に降りかかる雨』で江戸川乱歩賞を受賞し、デビューを果たす。その後、同作を男性評論家に「ミステリーの衣装を借りたロマンス小説」だと批判され、エッセー『白蛇教異端審問』で徹底反論した。

「ミステリーの世界は男社会でしたから、女の作家ということで随分いじめられましたね。インタビューで『ミステリーはお弁当箱みたい』と言った時にも、総スカンを食らいました。おかずの彩りや栄養バランス、配置などを考えて詰めていくから大変だという意味だったんです。でも、高貴なミステリーを弁当なんかと一緒にするなと怒られた。お弁当作るのは大変なんだよと、頭にきました」

自身も1児の母であり、毎朝の弁当作りには苦心していた。「馬鹿にされた、と感じる男は作ったことがないからだ」と前出のエッセーに綴っている。

弁当工場で深夜パートに就く主婦たちの夫殺し、死体遺棄を描いた『OUT』では、「夫を殺すなんて」と怒りを買った。「主婦にもドラマがあるんですね」という声もあったという。同作はベストセラーとなり、後に英訳され、日本人作家としては初めて米エドガー賞の候補となった。

小説が書きにくい時代になった

作品を世に送り出し続けて25年。世間から弾き出されたような、疎外感を抱く人たちを多く描いてきた。中でも孤独な女たちの格闘は、女性の強い共感を得ている。

「小説で社会に対して問題提起をしたいわけではありません。理不尽な目に遭っている人が少しでも救われたらいいなとは思いますが、世の中を良くするために書いているわけでもない。本来、小説は楽しめればよくて、『路上のX』も『こういう女の子たちがいるんだ』というくらいでいいはずなんです。でも現実がひどすぎて、そうはいかない。以前は日常の表面に膜があり、その中を掘り下げて書くということができました。ところがいまはあまりにも表面がガサガサしていて、中に入るのが難しい。というより、すべての問題が既に表面に出てきてしまっているのです。小説が書きにくい時代になったと感じています」

虚構を超える現実の荒涼を前にして、小説にできることはあるのか。古くて新しい問いを自分に突きつけながら、それでも物語を紡ぐことで何かを探り続ける。

桐野夏生(きりの・なつお)

1951年金沢市生まれ。93年『顔に降りかかる雨』で江戸川乱歩賞を受賞。98年『OUT』で日本推理作家協会賞、99年『柔らかな頬』で直木賞、2003年『グロテスク』で泉鏡花文学賞、04年『残虐記』で柴田錬三郎賞、05年『魂萌え!』で婦人公論文芸賞、08年『東京島』で谷崎潤一郎賞、09年『女神記』で紫式部文学賞、10年『ナニカアル』で島清恋愛文学賞、11年同作で読売文学賞を受賞。15年紫綬褒章を受章。近著に『夜の谷を行く』『デンジャラス』など

女子高校生の写真はイメージです。

モデル:井上美那/グリーンメディア