親から受けた暴力やレイプ、ネグレクト。つらい記憶を文字に起こし、声に出す。1人の証言では相手にされなくても、100人集まれば世間に届くかもしれない。心に傷を抱え、生きづらさ、孤独を覚えているのは、あなただけではない──。DV、性暴力など児童虐待から生き延びた100人が寄せた手記『日本一醜い親への手紙 そんな親なら捨てちゃえば?』は、そう訴えている。同じ苦しみを抱える仲間がいることを知り、つながることで、生きる力を取り戻す。(ジャーナリスト・田中徹/Yahoo!ニュース 特集編集部)

(文中敬称略)

フラッシュバックとトラウマの日々

シェアハウスの自室で尾野さん(仮名)(撮影:長谷川美祈)

「壁がうなるような怒鳴り声と、殴られる母の悲鳴。ここに父がいるはずはないんですけど」

尾野里梨(仮名、42)は父への恐怖から、そんな夢で目が覚める。

東京・JR中央線の沿線。シェアハウスで、夫のDV(家庭内暴力)から逃れてきた1歳年下と同じ部屋で暮らしている。家賃は安いとは言えない。でも、しばらくここに住みたいと考えている。

「悪夢で目が覚めたりフラッシュバックで全身に汗をかいたりした時、誰かがいると安心するから」

しつけと教育に熱心な父──。

そう言えば、聞こえはいいが、尾野にとって父は「粘着質で何をするか分からない人」だった。小学2年から週4回の習い事。「帰り道で禁止されていた駄菓子屋で買い物をしたことがばれて、首を絞められた」ことを覚えている。

尾野が親へ書いた手紙(撮影:長谷川美祈)

通信簿はオール5以外許されなかった。中学の時、数少ない楽しみだった吹奏楽部を辞めさせられ、スパルタ式の塾に放り込まれた。ストレスで前髪が全部抜けた。

「英語の成績が3だった日、帰ったら父に殺されると思い、駅の待合室にずっといました」

なんとか父の期待に応え、首都圏の国立大学に進んだが、その後、心身が不調になった。うつ病と診断された。体調不良の原因が分かってホッとした。

過去を振り返って、時に声に詰まり涙することも(撮影:長谷川美祈)

大学卒業後、実家を出て関東近郊の公務員に。だが、職場の環境も悪かった。パワハラ、サービス残業……。身体の不調を16年間耐えて勤務したが、心が決定的に折れることが起きた。通勤困難な勤務地への異動の辞令。

尾野は退職し、戻りたくなかった実家に帰った。

ところが、実家では、娘を意のままに管理しようとする父の姿勢が変わっていなかった。

「40歳を過ぎた娘に『門限は10時』と言う。何をしたかったのか分からない」

尾野はまた心身のバランスを崩した。ただし、医療機関を訪れると、それまでのうつ病とは異なり、発達障害の一種である注意欠陥・多動性障害(ADHD)と診断された。

「うつ病の薬から解放されて思考が戻ると、父の異常さにあらためて気がつきました」

家出同然でシェアハウスへ。気持ちが晴れ、自分の人生を取り戻した実感がある。

シェアハウスのルームメイト(右)と。理解者がいると安心できる(撮影:長谷川美祈)

2017年春、虐待経験を綴る出版企画をネットで知り、応募してみることにした。書き出すまでは迷ったが、書き出したらすぐにできた。虐待経験を書くことで、背負ってきた重荷が「ふっと抜ける」実感があったという。ルームメイトも「緊張感が消えて、生き生きするようになった」と感じている。

虐待を受けた100人の書簡集

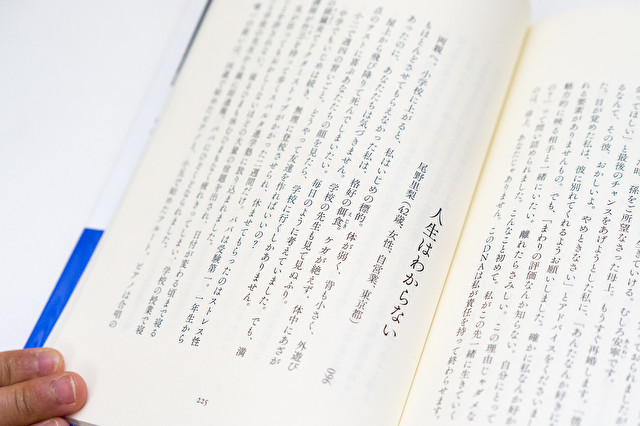

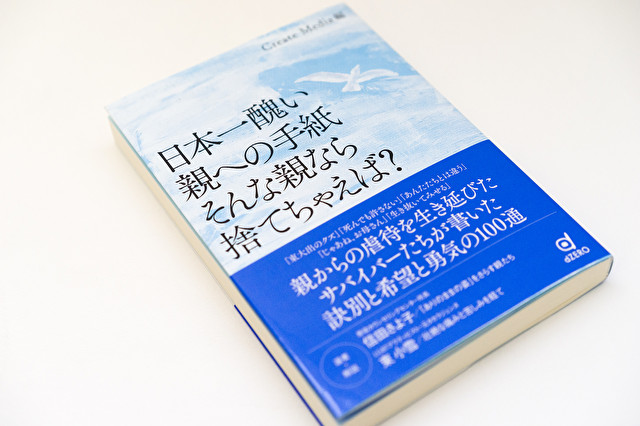

2017年10月に刊行された『日本一醜い親への手紙 そんな親なら捨てちゃえば?』は、児童虐待から生き延びた人たちが寄せた書簡集だ。

ライター兼編集者の今一生(こん・いっしょう、53)が企画し、ネットで公募。100通に絞ったものを書籍化した。選ばれた手紙には面前DV(子どもの目の前で親が配偶者にふるう暴力)、性暴力をはじめ、すさまじい親からの虐待が描かれている。

『日本一醜い親への手紙 そんな親なら捨てちゃえば!?』(dZERO)(撮影:長谷川美祈)

臨床心理士で原宿カウンセリングセンター(東京)の所長・信田さよ子は、虐待やDV、性暴力などの被害者や加害者を数千人診てきた経験からこう解説する。

「言語化することで、トラウマ記憶をある程度、無害なものにできる。トラウマを馴化(じゅんか)する、つまり飼いならすということ」

「聞いてくれる人、読んでくれる人がいることで経験に意味が生じる。記憶をおろす、と言います」

臨床心理士の信田さよ子(撮影:長谷川美祈)

信田によれば、かつて家族内の児童虐待と言えば、酒乱による妻子への暴力がほぼ唯一で、それ以外は愛のムチや体罰として時に肯定さえされたという。

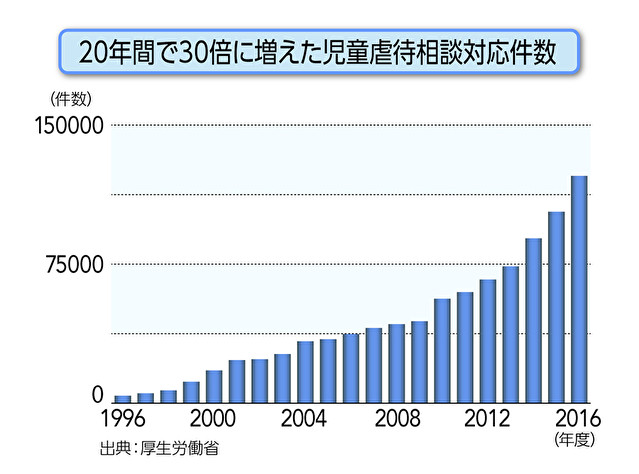

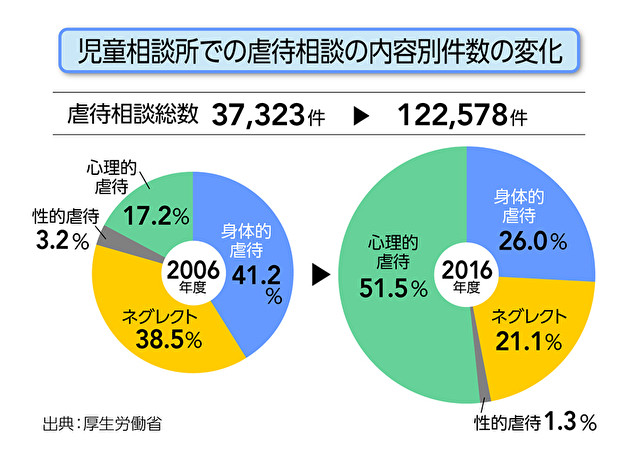

厚生労働省が児童虐待の統計を取り始めたのは1990年度からだが、当時はまだ児童虐待への関心は低かった。それが1990年代後半から状況が変わり始める。家庭の問題で大人になってもトラウマを抱えるアダルト・チルドレンが認識され始めたころだ。2000年に児童虐待防止法、2001年にDV防止法も整備された。にもかかわらず、児童虐待をめぐる様相は悪化している。児童相談所での対応件数はこの20年で約30倍、12万2578件(2016年度)にまで増加した。

1996年に4102件だった相談件数は、2016年度に12万2578件と30倍に増加(図表:ラチカ)

性被害を母にも否定されて

繁華街のネオンが街並みに映え始める夕刻。

佐々木みいな(39)は、東京都内にあるホテヘルの待機所へ出勤する。職業は風俗嬢、企画単体AV女優、そしてライター。

「なにもなければほぼ毎日、出勤。それから月に1回くらいAVの撮影」

そして「ネズミがカラカラ回る、あれ。あれみたい」と、いまの生活をハムスターの回し車に例え、少し笑った。

佐々木が親へ書いた手紙(撮影:長谷川美祈)

小学校に上がる少し前、生まれ育った福岡県の田舎町でレイプ被害に遭った。

「記憶って一時、消えるんですよ」。スーパーのトイレに行こうとした時のこと。「おじさんから『お嬢さん、どこ行くの』と声をかけられて『トイレ』と言ったら『ついて行ってあげる』と。トイレの中で『ここ何て言うの?』。『おまた』と答えてから、記憶がない」

数年後、「たまたま道をすれ違ったおじさんを見て」幼い女の子の頭がぐるぐる回り始めた。「何か思い出さないと先に進めない。なんだっけ?」と考え続けた。「そしたら、あっ、そうだ!って」。記憶が蘇った。

佐々木みいな。いまの生活をハムスターの回し車に例えた(撮影:長谷川美祈)

父の記憶は映像としてしか残っていない。

「私が2歳のころ、大量の血を吐いている場面と、病室のベッドに座っているパパが私に向かって手を振っている光景」

父は30代後半で逝った。肝硬変だったらしい。

母からは「母子家庭と言うな、パパは海外でお仕事していると言え」と言い聞かされた。母の価値観は「お金とデコレーション(見栄)」が中心のようだった。父の墓参りをせがんでも「お金がもったいない」と行くことはなかった。でも、幼い頃は頼れるのは母だけ。仕事で帰宅が遅いと「捨てられたかも」と怖かった。逆に、つらくてもいつも明るく振る舞う処世術を身に着けた。

レイプ被害は「シングルマザーのお母さんに苦労かけるから、だれにも言わなかった」。成長してようやく打ち明けた時、「嘘よ! そんなの」と否定された。ショックだった。お母さんのために黙っていたのに。

出勤前の佐々木。神社でおみくじを引いた(撮影:長谷川美祈)

18歳になって思った。「女を商品にして、いけるんじゃないか」。

佐々木は、母への手紙にこう綴っている。

<性のうらみを性で返すことは、性をお仕事にしても永遠にできないみたい>

「お金や世間体、人の言う価値の中では、母に大事にされたかもしれない」と語る佐々木は、母への気持ちを整理しきれていないようだった。手紙は、そんな気持ちへのけじめだったのかもしれない。

不幸な被害とつらい家庭事情。しかし、佐々木はやりがいをみつけた(撮影:長谷川美祈)

ホテヘルの待機中、スマホで風俗情報サイトの原稿を書く。書くことにはやりがいを感じる。佐々木の記事は風俗サイトのなかで異質だ。

<風俗嬢だけではない、世の中にある『職業差別』>

<年齢差別~ゆとり世代へ向けられる先入観>

一般誌からの仕事も入るようになった。「大事なのは死なないこと。過酷な状況の中に楽しみを見つけること」。そんな経験を書くことに生かしている。

2017年11月末。新宿ロフトプラスワンで「『日本一醜い親への手紙 そんな親なら捨てちゃえば?』の刊行記念トークイベントが開かれた。選者の一人、東小雪(32)も登壇していた。佐々木は東を見て「なんであんなに輝いているのだろう?」と感じた。東は元タカラジェンヌ。華やかな経歴とは裏腹に、幼少期に実父から受けた性的虐待に苦しんだ。その経験を語り、LGBTアクティビストとして活動している。

新宿ロフトプラスワンでのトークイベント(撮影:田中徹)

父の秘密を守る必要はない

「いつも夕方、お風呂で被害に遭っていたので、いまでも相撲中継がフラッシュバックのトリガーになる」

東は自著『なかったことにしたくない 実父から性虐待を受けた私の告白』(2014年)で父からの性虐待を公にした。現在、LGBTをテーマに全国で講演しているが、主催者から「性虐待」については触れないよう、求められることが多いという。

「被害者も否認したい、加害者ももちろん否認したい、だから社会全体で否認しようとなる」と東は言う。伝わらない思いに悲しさを感じる。

東小雪(中央)も、同じ被害者から勇気づけられた(撮影:田中徹)

トラウマによる体調不良で宝塚歌劇団を辞めた東は、退団後もフラッシュバック、自傷行為に苦しんだ。助けになった一つは同じ性被害者の本や声だった。

「エビデンス(証拠)がないと性被害は語りにくく、どこまで書くか悩んだ。死んだ父に鞭打つことになるし、母が好奇の目に晒される可能性もある。葛藤しました」

だが、加害者の秘密を守る必要はないと決断した。

「書くことは生きる力を取り戻すこと。本の力は本当に大きく、人生を変えることがある。だから『そんな親なら』も、もっと読まれてほしい」

(図表:ラチカ)

親からの性的虐待は、統計開始の2006年度に1180件だったのが、2016年度には1622件と徐々に増えている。前出の信田は「親からの性虐待が本当か、信じられない」と聞かれることがある。

「平和な家庭に育ったことを幸せと思ってほしい。そうでない家庭が実は多い。母が子どもを守らないのは、世間体や経済力を選ぶから。性虐待はその典型」

資金を集めての出版企画

出版社「dZERO」代表の松戸さち子(59)は2017年3月、千葉駅前の喫茶店で前出の今一生と会っていた。松戸が振り返る。

「児童虐待の本を出したいと今さんから連絡があって。『制作資金は俺が集めるから』と口説かれた」

dZEROは松戸一人の零細出版社。想定すると、出版には100人への謝礼、合わせて100万円、印刷代や倉庫代など400万円は必要なことが分かった。

「今さんはツイッターで喧嘩するなど悪評もあったけど、実際に心に傷を持つ人とずっと付き合っていた。動じない根性を見せられたら、信頼して腹を据えるしかなかった」

今一生。昨秋、西八王子での講演(撮影:田中徹)

今は「虐待被害は、大人になってから長く影響が出てくる。生きづらさを抱えている人に届く本をつくりたかった」という。

事前予約と寄付を募ると、100万円を持ってきたカップルもいた。

時々笑って生き抜いていく

今はこれまで神戸、札幌など全国十数カ所で講演をしてきた。昨年秋、東京・西八王子で行った講演には10人ほどが集まった。

参加者が持参した親への手紙を読み上げる。「神崎にこ」(ペンネーム)という40代の女性は心身の不調に悩みつつ、いまパートナーの男性と暮らしている。

神崎にこが読み上げた作文の一部にはこうある。父と母、それぞれに宛てていた。

母さんへ

お客さんとの大事な話……服を全部脱がなきゃできない大人の大事な話。邪魔をしてごめんなさい。あのお客さんが、「くんなガキ!」と投げてきたビール瓶は痛いというより怖かったです。弟に当たらなくて良かった。

父さんへ

何十発か拳が当たったり、蹴られたりすると、その後の一発くらいから、痛くも怖くなくなるんです。早く終わらないかなあとボーっとしているうちに父さんの気が済むので、血だらけになった服洗うだけ。優しい時の父さん、大好きでした。

児童虐待のニュースがあるたび、世論は沸騰する。

だが、児童相談所の予算を増やすことにはつながらない。

一方で、教育勅語の再評価や家庭教育支援法案など、家庭をむやみに尊重し、「愛と絆」の明治民法を懐かしむような動きがある。「家父長制の亡霊だ」と言う今に、信田も同意する。「黙っていればお茶が出て、妻も子どもも言うことを聞いて、将来は介護も強制する。伝統的なよき家族、男にとってこれほど甘美な空間はありませんから」と信田。

西八王子では、高齢の男性がこんなことを言っていた。

「DVやモラハラ(言葉や態度による暴力)を指摘されて、自分も醜い親であることにショックを受けた。ぜんぜん、そんなつもりがなかったけど」

西八王子での講演会を終えてファミレスに移動。神崎にこ(手前)と今一生(撮影:田中徹)

今の講演後、参加者はファミレス、さらに居酒屋に流れ、経験や思いを語り合った。虐待を生き抜いたサバイバーの手記、話は読んでいて、聴いていてとてもつらい。でも、語り合ったあとは不思議な爽快感がある。

みんな生き延びて、時々笑って、そうして生き抜こうとしている。

(撮影:長谷川美祈)

田中徹(たなか・てつ)

新聞社社員。1973年、北海道生まれ。共著書・編著に『頭脳対決!棋士vs.コンピュータ』(新潮文庫)、『AIの世紀 カンブリア爆発 ―人間と人工知能の進化と共生』(さくら舎)など。@TTetsu

[写真]

撮影:長谷川美祈

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト 後藤勝

図版:ラチカ