かつて「村上ファンド」を率いた、あの村上世彰氏(57)が再び動き出した。自身の半生と投資理念を綴った著書を上梓し、経済誌やウェブメディアに登場した。「おカネ儲けは悪いことですか?」――村上氏に対するイメージは、2006年6月にニッポン放送株をめぐるインサイダー取引事件で逮捕される直前に言い放ったこの言葉で決定づけられた。当時なにをしようとしていて、そして今なにをしようとしているのか、村上氏に聞いた。

(鈴木毅/Yahoo!ニュース 特集編集部)

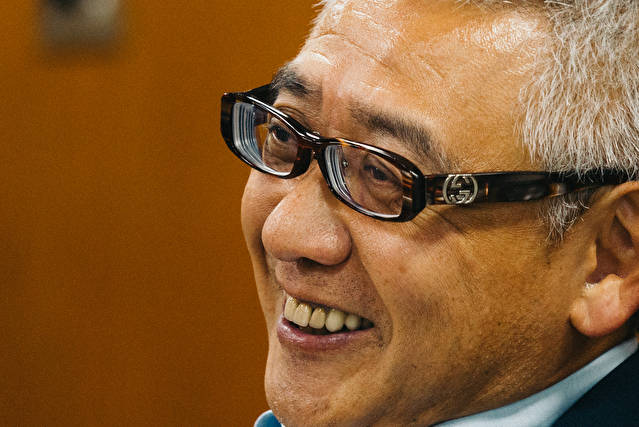

公の場から姿を消して、約10年。髪は真っ白になったが、眼光は依然として鋭い(撮影:岡本裕志)

儲からなくても、許せない

「黒田電気の経営者も、考え方を改めなければならない」

村上氏が語気を強めたのは、自身が関連投資会社を通じて株主提案を繰り返してきた電子部品商社・黒田電気の話題に触れたときだった。

村上氏は同社の実質的な大株主で、6月29日に開かれた株主総会では、村上氏側の株主提案が賛成多数で可決した。村上氏側が推す社外取締役が、ついに選任されることになったのだ。同様の提案が否決された2年前の臨時総会では、経営側が従業員の反対声明文を捏造していたことが、後の社外調査委員会の調査で認定された。

村上世彰(むらかみよしあき) 1959年大阪府生まれ。1983年、東京大学法学部卒業後、通商産業省(現・経済産業省)へ入省。1996年から1999年にかけて通産研究所主任研究員などを務め、コーポレートガバナンスの研究などに従事。1999年、M&Aコンサルティング設立。2006年、シンガポールへ移住。2007年、NPO法人チャリティ・プラットフォーム設立。2016年、一般財団法人・村上財団を創設。(撮影:岡本裕志)

――黒田電気の株主総会で、ついに株主提案が可決されました。

すごく嬉しいです。多くの株主の賛成を得られたんで、とてもよかった。黒田電気のコーポレートガバナンス(企業統治)実現に向けてのスタートラインです。一緒に仕事をしている娘とも、「一歩前進したね」と喜び合いました。

――今年の株主総会に向けて、株を買い増すなど準備を整えてきました。

2年前、私たちは黒田電気に対して「コーポレートガバナンスが不十分」として社外取締役の選任を求めました。それに対して彼らは、提案に反対する従業員一同の声明文を公表し、最終的に私たちの提案は否決された。でも、その文書は経営幹部により偽造されたものだったんです。この件を機に、「この会社を変えることができるまで、あきらめずに投資を続けよう」との思いを強くしました。自分がこだわり、培ってきた“この国の上場企業のあるべき姿”をないがしろにはできません。

――村上さんにとっても、これまでの活動で初めて自身の株主提案が通ったことになります。日本企業の経営陣と株主のあり方にとって転機になるかもしれません。

経営陣が反対する株主提案が可決されたのは、まだ珍しいようです。だけど、経営陣と株主は車の両輪のような関係であるべきで、こんなことはもっと日常的に起きてほしいと思っています。

黒田電気の経営者にとっても、今回、過半数の株主が賛同したという意味は重い。今後も激しい対立が続くようだと、次の総会で彼らは株主から選ばれないかもしれません。恐らく、自分たちも変わらないといけないと思い始めているんじゃないですか。そういう時代が来たんです。

自己評価は「多動」。「没頭すると、周りが見えなくなる」と言って笑った(撮影:岡本裕志)

村上氏は「モノ言う株主」としてこの国の株式市場に旋風を巻き起こしてきた。ニッポン放送株を巡るインサイダー取引事件で逮捕・起訴されたのが2006年6月。2011年に最高裁で上告が棄却され、懲役2年(執行猶予3年)の有罪判決が確定し、2014年6月に猶予期間を終えた。彼が率いた「村上ファンド」は解散したが、いまもシンガポールを拠点に自己資金で投資を続け、飲食業や不動産業などの事業にもかかわってきた。

彼の主張は、今も昔も変わらない。「企業の余剰資金を有効活用もせず、株主還元もせず、そのまま眠らせているのは経営者の怠慢だ」。これが改善されれば、資金の循環が起こり、経済が活性化されるという論理だ。

村上氏がメディアで注目されることになったのは、2000年の電子部品・不動産会社「昭栄」への日本で初めての敵対的TOB(株式公開買い付け)と、2002年の婦人服メーカー「東京スタイル」を巡るプロキシファイト(株主総会における議決権行使の委任状争奪戦)だった。村上氏は東京スタイルに対し、余剰資金の有効活用を訴え、配当引き上げや自己株式取得を求める株主提案をした。

(図表:ラチカ)

人生最大のミス

――東京スタイルのプロキシファイトで一歩も引かなかったことが、大きく注目されました。

うーん……、いまから考えれば、引くべきだったと思います。

株主提案を出した後で、株主だったイトーヨーカ堂の伊藤雅俊名誉会長から、「お前はやりすぎだ」と呼ばれました。自分の親友の「(HOYAの)鈴木哲夫さんを社外取締役につけるから、ここで手を引け」という話でした。伊藤さんにはお世話になっていたし、大人の世界のルールに従うべきなんじゃないかとも思った。でも当時は、米国の投資家などの意向もあって、自分の独断で引き下がれない状況にありました。あれは自分の人生最大のミスでしたね。

過去を振り返ると、「結局、止まらなかったでしょうね」(撮影:岡本裕志)

――伊藤さんは「俺の顔に泥を塗るつもりか!」と激怒したそうですね。

せっかくアレンジしていただいた仲裁の場を立ち去ってしまったのは、後悔しています。あそこでもっとキチンと話し合いを続けられるように進めていたら、より多くの投資家から賛同を得て、社会からも理解を得て、いまごろ僕はもっと大きなファンドの運用をしていたかもしれない。そのほうが日本のお役に立てたのかもしれません。

――あの件から、とにかく突っ走るというイメージがついてしまった。

たぶん、そうでしょう。「闘士」になっちゃいましたね。

でも、誤解を恐れずに言うと、やはり人の資金を預かり、扱うということの根本は、増やすことですよ。ファンド設立当時、日本にコーポレートガバナンスを浸透させようと理想を語っていた僕は、米国の投資家たちに「君の使命は資金を増やすことだ」と散々言われた。ファンドマネジャーという立場において、とにかく「増やす」ことが第一目標だったんです。

ファンドマネジャーである以上、顧客の資産を「増やす」以外の選択肢はない(撮影:岡本裕志)

――ファンドマネジャーとしての宿命ですか?

そうですね。当時は、利益を追求すること、そしてその過程で会社を変えていくことに焦ってしまった部分があった。もう少し腰を据えて、日本の企業文化や物事を進めるペースに合わせていれば、そのほうが世の中を変えられたかな、と今となっては思います。

日本郵政も外資のファンドが買えばいい

その後、村上氏が手掛けたニッポン放送はグループ会社のフジテレビとのねじれた株式関係を整理し、阪神電鉄は阪急電鉄と統合した。どれも最終的な“勝利”には至らなかったが、旧態依然の経営をしていた日本企業に一石を投じた。

――自分が手掛けた企業はその後、うまくいったという認識はありますか?

すべて理想どおりとは言えませんが、上場企業としてよりよい姿になったとは自負しています。自分が手掛けた業界では再編が起きたし、のんべんだらりとした企業が競争社会の中にビルトインされた。ある程度の満足感はありますね。

2005年4月、ニッポン放送の経営権をめぐって、フジテレビジョンとライブドアは和解。共同記者会見で(写真:読売新聞/アフロ)

――ただ、阪神電鉄の件では「乗っ取り屋」のイメージで報じられました。

既得権益の中で働いている人には、そうなんでしょう。私たちがやろうとしていたのは、企業価値を上げようとしない経営者に緊張感を与えることでしたから。自分で自社の株を持たない経営者の多くにとって、株価を上げることよりも、既得権がなくなることに抵抗感があったんだと思います。

――いま注目している企業はどこですか?

日本郵政です。傘下に日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険があります。郵便事業はユニバーサルサービスとして日本企業または国が行うべきだと思いますが、他の事業は海外を含む投資ファンドに売ってもいいのでは。こういう案を出すと、「ゆうちょの預金200兆円が外国に取られる」と言われます。でも、政府が持つ株が外資に高く売れれば、日本の借金が減る。外資であっても、日本の資金の循環ができればいいんじゃないかと僕は思ってしまう。政府には、ぜひ行動を起こしてほしいですね。

2006年5月、村上ファンドのニッポン放株のインサイダー取引をめぐって、六本木ヒルズのレジテンスに家宅捜索が入った(写真:読売新聞/アフロ)

――逮捕がなければ、もっとたくさんの案件を手掛けていましたか。

すべての活動が停止してしまいましたからね。私自身はコンプライアンスを重視してきたという自負があったし、正直、あの事件でなぜインサイダーになるのかという気持ちはありますが、国が長い時間と審理を費やしたうえで、そういう法的判断を下したのならば、その判断に従うべきだと思っています。

ただ、当時はやりたいことを思いっきり、やらせてもらってましたからね。

実は逮捕直前には、仏自動車大手ルノーへの大規模な投資を考えていました。傘下の日産自動車という価値に対してルノーの株価は安かった。日産がルノーの子会社である必要があるのか。ニッポン放送とフジテレビの構図と一緒です。もちろん仏政府とはもめるでしょうが、当時、日産にも日本政府にも相談しに行きましたよ。

2006年6月、記者会見での村上氏。この後、逮捕された(写真:ロイター/アフロ)

日銀と年金は「モノ言う株主」になれ

台湾に生まれた父親は、投資や事業で身を立てた人物だった。その父から小学3年の時に「10年分の小遣い」として100万円を渡され、そのお金でサッポロビールに投資した。それが村上氏の「投資家人生」の始まりだった。

灘高校、東京大学、通商産業省(現・経済産業省)というエリートコースを経て、自身の投資会社M&Aコンサルティング(通称「村上ファンド」)を立ち上げたのが、1999年8月。しかし、その“市場原理主義”的な投資哲学は日本社会の強い拒絶反応を受けることになった。

――シンガポールに身を置くと、いま日本市場はどう見えていますか。

海外に投資する立場から言えば、この国は、このままだと大変だ。この25年間の日本経済失速の根源にあるのは、少子高齢化問題です。子どもよりも年寄りが多い国に経済成長が起きますか。投資家としては、日本への投資はけっこうネガティブです。だからこそ、日本を変えたい。

6月下旬、紀尾井町で行われた自著の出版記念セミナーに登壇。会場へと向かう(撮影:岡本裕志)

――先日出た著書『生涯投資家』(文藝春秋)では「日経平均株価4万円台も夢ではない」と書いていました。

安倍晋三政権が掲げるアベノミクスの「第三の矢」である成長戦略でいえば、資金の循環が何より重要です。一挙に政策が変われば、「株価4万円台」になりますよ。

――日銀や年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が「モノ言う株主」になれ、という提言もしています。

いまや日本の株式市場の実質的な筆頭株主は、国です。公的マネーで多くの企業の株を購入してきたからです。ここまで国が株を持ったのなら、株主たる国が主導して企業をあるべき姿に変えていかないといけない。日銀および年金(GPIF)は「スーパーアクティビスト」になって、国の資産が増え、国民の税金負担が軽減されるように取り組んでほしい。

セミナー会場には100人の聴講者がつめかけた。30代、40代の男性が目立った(撮影:岡本裕志)

――それは役人としての目線でしょうか。

僕は、役人であったことを誇りに思っています。日本にどんな国になってほしいとか、どうなるべきだという考えは役人時代に培われましたし、その思考は今もまったく変わりません。

――だから、いまも日本にかかわる。

やめたほうがいいのかもしれませんけどね。何がきっかけになって、また逮捕されるかわからない。正直、怖いですよ。だけど、やっぱり日本が好きだし、この国のためになにか自分にできることはないかなと思っているんでしょうね。

セミナーは2時間30分に及んだ(撮影:岡本裕志)

僕が死んでもコーポレートガバナンスは残る

『生涯投資家』では、自身の半生とともに、持論であるコーポレートガバナンス(企業統治)の重要性が繰り返し述べられている。安倍政権は、日本経済の復活に向けて、このコーポレートガバナンスの強化を打ち出し、2014年には経産省の研究会で、企業の持続的成長に向けた提言=伊藤邦雄・一橋大学大学院特任教授による「伊藤レポート」がまとめられた。かつて「異端」だった村上氏の主張は、いまや日本の経済政策の中心で語られるようになった。

熱っぽく語ったかと思えば、笑いをとる場面もある。名調子だった(撮影:岡本裕志)

――なぜ、いま本を出したのですか。

2015年11月、僕の関係先に証券取引等監視委員会(SESC)の強制調査が入りました。嫌疑は相場操縦。執行猶予期間が終わって、もう一度がんばろうという矢先のことでした。

このとき、妊娠中だった長女を巻き込んでしまった。娘は、嫌疑対象になった時期は産休中で、業務にかかわっていませんでした。それでも調査対象になってしまい、度重なるストレスで死産してしまったのです。私は心がえぐられるような思いをし、娘には申し訳ないことをしたと思いました。幸いその後、娘は次の命を授かることができましたが、このことを機に、自分の考えを正々堂々と書いてみようかなと思い始めたのです。

今後は、子どもたちへの金融教育もやってみたいという展望を明かした(撮影:岡本裕志)

――いまならば、世の中もわかってくれるはずだという思いはありますか?

いや、正直、それはないですね。ただ、僕が死んでも、コーポレートガバナンスはこの国に残ると思うし、残らざるを得ないと思う。「伊藤レポート」ができて、経産省の後輩たちがルールを作っていったことについては、この上なく嬉しい。自分が役人としてできなかったことですから。

――そこまでコーポレートガバナンスにこだわるきっかけは何だったんですか?

それは父親ですね。父が、永大産業(1978年に会社更生法申請)と三光汽船(1985年に会社更生法申請)に大きな投資をしていて、それがある日突然、破綻した。会社の状況をちゃんと公表せずに突然死する。「こうやって騙して、いきなり倒産する日本の企業はおかしい!」と父が怒鳴っていたシーンは忘れられません。その怒りが、どこか自分のDNAに残っているんでしょうね。

「日本型経営が機能していたのは、戦後のごくわずかな期間でしかない」(村上氏)(撮影:岡本裕志)

改革者か投資家か

――聞いていると、おカネ儲けよりも企業や関係機関を変えることにやりがいを感じているようです。

そうですね。企業が変わっていくのが嬉しいです。たとえば、フジテレビがニッポン放送をTOBすると発表したときは、思わず日枝久会長(当時)に「おめでとうございます!」と電話しちゃいましたから。結局、この件で僕は逮捕されましたが。

――村上さんにとって、投資は人生においてどういう位置づけですか?

振り返ってみると、やっぱり自分は投資家としてずっと生きてきたんだな、という気持ちがあります。やっている当時はそう思わなかったけど。

――「改革者」という意識ですか?

そんなに偉そうなもんじゃないですけどね。当時は名刺に書いていなかったけど、いまなら素直に肩書を「投資家」と書いてもいいですね。

(撮影:岡本裕志)

鈴木毅(すずき・つよし)

1972年、東京都生まれ。慶應義塾大学法学部卒、政策・メディア研究科修了後、朝日新聞社に入社。「週刊朝日」副編集長、「AERA」副編集長、朝日新聞経済部などを経て2016年10月末に退社し、株式会社POWER NEWSを立ち上げ。

[写真]

撮影:岡本裕志

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト

後藤勝

[図版]

ラチカ