2016年のサンマ漁も、日本漁業にとって厳しい「冬」となった。水揚げ高は過去最低レベル。台湾など外国勢に完全に主役を奪われた形だ。「外国の乱獲」に原因を帰する見方もあるが、そうとは言い切れない。サンマ漁業を取り巻く海洋環境が急激に変化しているのだ。国民的な料理ともいえる脂の乗った焼きたてのサンマは、果たして来年も我々の食卓に姿を見せてくれるだろうか。

(ジャーナリスト・野嶋剛/Yahoo!ニュース編集部)

サンマの南下を阻む暖水塊

サンマ漁は、早々と、打ち切られようとしていた。

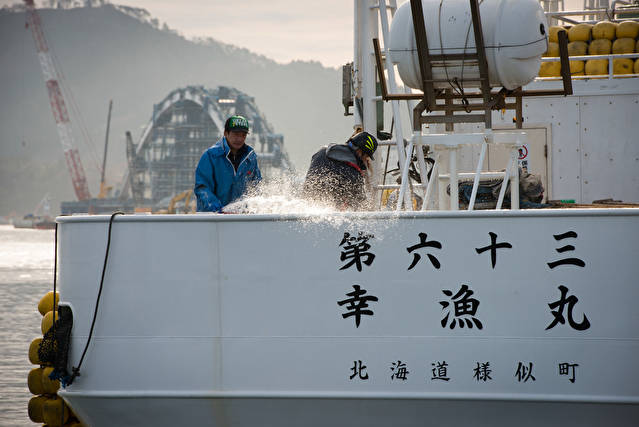

東北有数の漁港、宮城県の気仙沼。11月下旬の朝。東日本大震災で痛手を負い、いま少しずつ再建が進む港で、いささか早過ぎるサンマ漁の「店じまい」が始まっていた。来年の操業に向けて、船体の清掃やメンテナンスに船員たちが勤しむ姿があちこちで見られた。

本来、サンマの漁期は8月から12月と決められている。本当なら11月はまだ漁期のまっただ中のはずだ。しかし、今年は8月にさっぱり捕れず、9月からやっと上向きかけたが、11月に入るとまた急激に魚群が減った。これでは船の油代がかさむだけだ。臨時船員の雇用契約が月単位ということもあり、11月末で漁を打ち切る船は日本各地で続出している。

上・気仙沼港に停泊するサンマ船。今シーズンの操業を終え、大掃除をする。/下・操業を終えて大掃除中のサンマ船。集魚灯もすべて取りはずす。2016年、気仙沼港にて(撮影:鈴木麻弓)

サンマが捕れない。気仙沼にある水産会社の社長は、ため息をついた。

「ルールを守ってくれない外国の船にごっそり攫われちゃってるんだから、どうしようもない」

昨年から今年にかけてのサンマ不漁。これを外国の乱獲が原因とする説は、漁業関係者の間では根強い。果たして本当にそうなのだろうか。

答えを求めて、日本のサンマ研究の第一人者である巣山哲・東北区水産研究所主任研究員を、これも漁業の街・八戸に、訪ねた。

「日本のサンマ漁が操業する沿岸部にサンマが来なくなった。それが最大の原因です。外国船の増加もまったく影響がないとは言い切れませんが、主な原因とは言えないでしょう。サンマの全体の資源量も約200万トンと推定されるなか、現状は各国合計でも60万トンほどの漁獲であり、マイワシやサバなどほかの魚種に比べても資源量に対する漁獲高の比率としては少ない方です」

外国船乱獲を原因とする説について、巣山氏はかなり否定的だ。

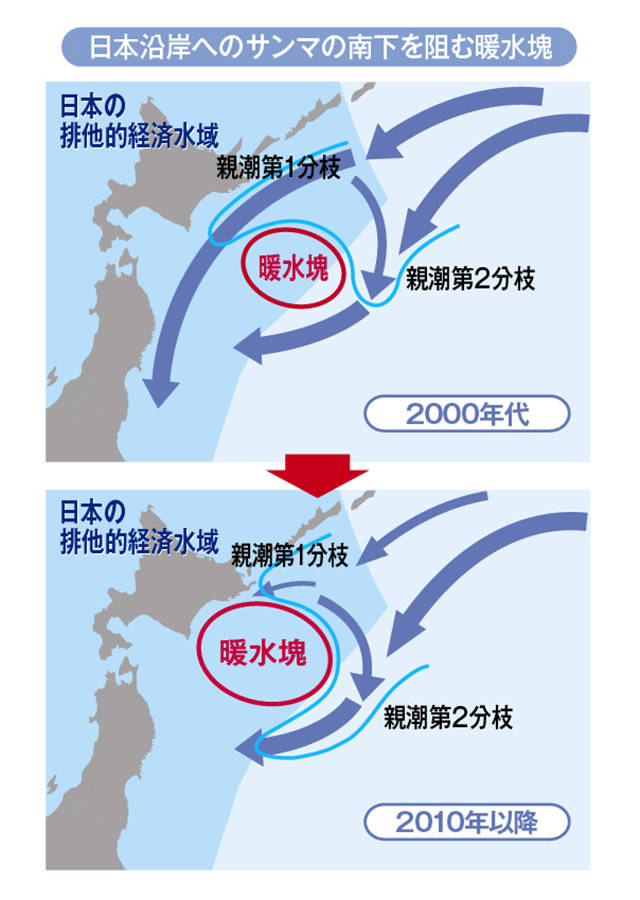

巣山氏によれば、サンマの分布や回遊が2010年ごろから大きく変わったという。もともと北太平洋に広く分布するサンマは、日本近海に2つのルートで南下してくる。北海道東岸から東北・北関東の太平洋側をかすめる「親潮第1分枝」と、ロシア・日本のEEZ(排他的経済水域)の外の公海上にかかる「親潮第2分枝」である。ところが、第1分枝の通り道である北海道の東側に水温15度を超える巨大な暖水塊が発生しており、水温の高さを嫌うサンマがそこで押しとどめられ南下できない、というのである。

巣山氏作成の図を基に構成

日本漁業のお家芸だったサンマ漁は、第1分枝を狙った沿岸漁業に特化し、漁船も200トン未満に規制されている。第1分枝で捕ったサンマを氷蔵し、数時間から半日の距離で戻って来られる漁港に持ち帰り、生でも食べられる新鮮なサンマを、日本各地の食卓に届けてきた。

一方、第2分枝より沖で操業するのは、台湾、中国、韓国の外国勢だ。第2分枝は暖水塊の影響を受けないから、第2分枝周辺を通るサンマの南下は減っていない。だから、日本の漁獲高が減り、外国勢は変わらずに捕れているのである。

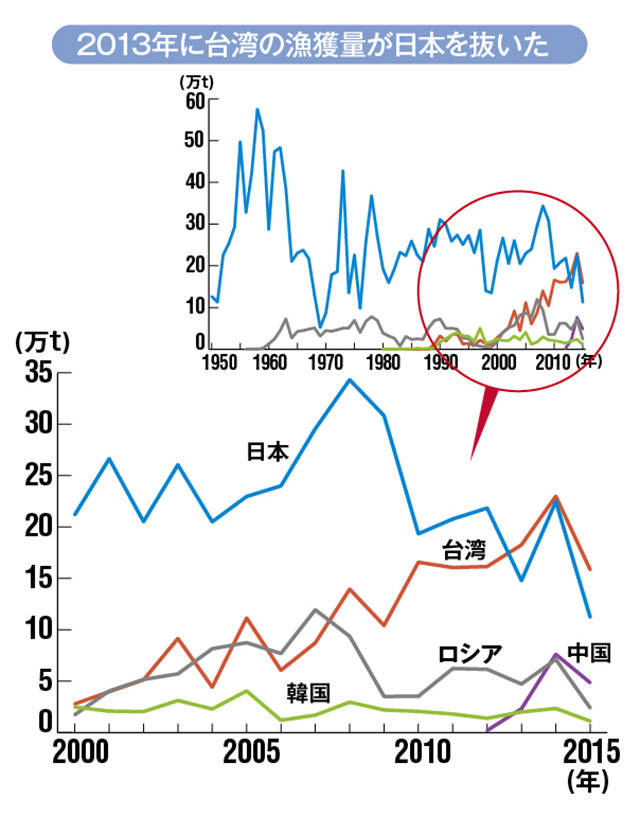

数字でみれば、その差は明らかだ。日本は台湾に負けている。

サンマ漁の日本と台湾の水揚げ量は、2000年ごろまでは、日本は大人、台湾は子供というぐらい差が開いていた。しかし、次第に差を詰められとうとう逆転したのが2013年(日本14.7万トン、台湾18.2万トン)。2014年は競るぐらいに持ち直したが、昨年はまた4万トンも水をあけられた(日本11.2万トン、台湾15.8万トン)。今年はもっと差が開きそうだ。

巣山氏提供データに基づき作成

東北区水産研究所主任研究員の巣山哲氏(撮影:野嶋剛)

「『先取り』『乱獲』ではない」「ライバルは中国」——台湾の言い分

では、サンマ漁の主役に取って代わった台湾は、サンマをどうやって捕り、どうやって食べているのだろうか。いま世界最大のサンマ水揚げ港と見られる台湾・南部の高雄に飛んだ。高雄市郊外にある前鎮漁港がその中心だ。

まずは食べてみる。漁港内にある食堂「順億(シュンイー)」という店に飛び込んだ。サンマやマグロの漁を手がける水産会社が経営する店で、漁港の内外からのお客さんでお昼時はごった返す。「烤秋刀魚(サンマ焼)」を注文した。胴体で半分に切られたホカホカのサンマが2匹、無造作に焼かれて出てきた。脂のノリは抜群。身も新鮮そのもの。これは美味しい。醤油とレモンで平らげた。

前鎮漁港の食堂で食べられるサンマの塩焼き。脂のノリが抜群だった(撮影:野嶋剛)

食堂「順億」の店内(撮影:野嶋剛)

漁港には「台湾区魷魚公会」というサンマ漁の関係者による団体がある。「魷魚」はイカの意味。かつてイカ漁中心だった同公会だが、サンマもイカも集魚灯を使った漁船で捕れるので「秋はサンマ、春はイカ」というスタイルに変えた。収入は毎年アルゼンチン沖で操業するイカを大きくしのぐ。

台湾のサンマ漁は遠洋漁業である。北太平洋の漁場には台湾から2昼夜はかかる。操業はすべて日本やロシアのEEZの外の公海で行う。鮮魚ではなく、船上でサイズを分けて箱詰めして冷凍してしまう。そして、漁場まで魚を引き取りにきた大型の専用運搬船に載せて送り出す。船員には多くの外国人を雇用し、漁期の間は一度も台湾に戻らないのが原則だ。

船の大きさが日本とはケタが違う。日本は最大200トンなのに対し、台湾は1000〜2000トンクラスが当たり前。運搬船で水揚げされるサンマの量も一度に1万トンを超えるときもある。たくさん捕って、たくさん凍らせ、たくさん台湾に運ぶ。それが台湾のサンマ漁だ。

日本の漁業関係者が主張する乱獲批判に対し、同公会の雷祖綱理事長は、大きく首を振りながら、「それは違う」と力説した。

「日本は『先取り』『乱獲』としきりに言うが、私たちは毎年日本の船と同様に8月に出港して年末に戻ってくる。なぜなら、8月以前にサンマはそもそも南下してきていないので先に捕りようがない。(第1分枝と第2分枝を地図で指しながら)また日本と我々とでは、捕っている漁場も違うので、日本のサンマ漁への影響があるという主張はまったく科学的ではない」

台湾でサンマ漁を管轄する魷魚公会の雷理事長。「台湾のサンマ漁は資源枯渇に影響していない」と力説した(撮影:野嶋剛)

一方、中国船の近年の増加については、警戒感をあらわにした。ライバルは、日本ではなく、中国だと言わんばかりだ。

「規制が動き出す前に中国船がどんどん実績作りのために新しい船を投入してきている」

規制とは、現在各国間で話し合いが進んでいる北太平洋漁業委員会(NPFC)のことである。日本の水産庁が音頭をとり、昨年に話し合いが関係国間で始まった。現在、資源評価の調査中で、来年、各国の漁獲可能量(TAC)を決める。その前に実績をつくれば、それだけ割当が増える、とされる。中国がそれを念頭に漁船を急ピッチで建造し、投入しているというのだ。

同公会によると、台湾漁船が捕ったサンマの消費は、おおよそ半分が台湾で、半分が海外向けだという。ということは年間20万トンのうち、台湾内で10万トンを消費していることになる。これは日本の年間消費量クラスの多さだ。

台湾最大のサンマ水揚げ基地である南部・高雄市の前鎮漁港(撮影:野嶋剛)

実のところ、台湾では、サンマはすっかりおなじみのおかずで、スーパーではどこでも売られている。お弁当のおかずにものってくる。冷凍なので年中食べている。特に秋の台湾では、お月見・中秋節にバーベキューを食べる習慣があるのだが、肉類と並んでサンマは欠かせない食材で、台湾の夜空にサンマを焼く煙がもくもく上がっている。

雷理事長は「大きなサイズの『特大』は日本の商社がごっそり買っていく。日本のスーパーにも台湾漁船のサンマがたくさん並んでいると思います」と笑った。

小さいサンマが多かった

いまやサンマを食べるのは台湾だけではない。中国でも近年サンマの消費量が伸びている。香港やシンガポール、豪州、カナダなど中華系の人が住む国でも消費される。ロシアではサンマの缶詰は人気がある。中東アラブ地域でも、サンマを食べる習慣が最近は広がっているという。

サンマの魅力は、手頃な価格と美味しさのバランスである。かつては日本人ぐらいしか食べなかったサンマの魅力を世界が知り、世界の味になりつつあるのだ。日本食の世界的な人気・普及という背景もあるだろう。

サンマは漢字では「秋刀魚」と書く。秋に泳ぐ刀のような形をした魚ということで当て字がついたらしい。古名は「サマナ」や「サイラ」と呼ばれた。ペリー来航のとき、米国人が学術調査を行った際、「サイラ」という名前が漁民から伝えられ、学術名も「コロラビス・サイラ」になった。寿命は2年ほどとされる。沖合から沿岸にかけての表層域を泳ぐ。

日本では、歴史として遡れるだけで300年前に熊野灘でサンマ漁が始まったとされ、やがて関東に広がって江戸時代では千葉の外房で収穫がたくさん上がった。佐藤春夫「秋刀魚の歌」や落語「目黒の秋刀魚」など古くから庶民に親しまれてきた。戦後の日本の食糧難の時期にいち早く漁獲高を増したことで、さらに国民的な食用魚としての地位を確立していった。

これまでは日本人が捕り、日本人が食べていたサンマ。しかし、世界的にサンマの消費量が急成長したことで、外国船による公海上での漁獲が増えているのは、ある意味で、避けがたい時代の趨勢でもある。

サンマの水揚げの様子。2015年、女川漁港にて(撮影:鈴木麻弓)

ただ、日本でも台湾でも、同じ問題に直面している。日本や台湾での取材先すべてが一致して語っていたことは、サンマのサイズが相対的に小さくなってきたことだ。原因は今ひとつ分からない。気候変動が理由かもしれないし、漁獲高が増えたことも一因かもしれない。

気仙沼漁協で、サンマの水揚げと価格を記したノートを見せてもらった。水揚げがあった日付ごとに三つの数字が並んでいた。「3・5・2」とか「2・4・4」などとある。共通するのは、足すと必ず10になることだ。

気仙沼漁協のサンマ担当である齋藤光昭・販売次長に教えてもらった。

「最初の数字は160グラム以上の大型のサンマ。スーパーで売っているものです。そして次が130グラム以上。これは缶詰などになります。そして、三つ目は130グラム以下。主に飼料になるものです。今年は非常に小さいサンマが多かったようです」

サンマの大・中・小の割合を表す数字だった。漁期が始まった8月ごろは「5・3・2」とか「4・5・1」といった、なかなか調子の良さそうな数字だった。しかし、だんだんと「3・4・3」や「2・5・3」になり、やがて「1・4・5」とか「0・4・6」のような数字に変わっていった。これでは、きっと漁師さんたちも辛いはずで、漁を打ち切るしかないのも分かる。

水揚げされたサンマ。2015年、女川漁港にて(撮影:鈴木麻弓)

水揚げ量は減っているが、売り上げは減っていない

この状況からすれば、さぞ売り上げは落ちているのだろうと思って統計を調べてみると、意外な事実が分かった。サンマの水揚げ量は減っているが、サンマの水揚げ金額、つまり漁船から市場への販売額は減っていないのである。

「全さんま」こと全国さんま棒受網漁業協同組合の統計によれば、2015年の水揚げ量が11万トンで、2014年の水揚げ量22万トンの半分近くに落ち込んだが、水揚げ金額は260億円から247億円と5%減っただけになっている。2012年から2013年にかけては水揚げ量が3割減ったにもかかわらず、水揚げ金額は36%増しとなっている。サンマ漁業に従事している人数や隻数はそれほど変わっていないので、結局のところ、サンマの価格の変動によって水揚げ量の変動が吸収されていることになる。それは、漁獲の多寡が消費者に価格として転嫁されているということだ。

日本の海に異変が起きているのは間違いない。沿岸部からサンマが消えつつあるだけではないのである。

前出の巣山氏によると、例えば、かつては日本海側の富山や新潟で有名だったブリが、いまは日本の太平洋沿岸でも捕れるようになっていて、年中スーパーに並んでいる。一時はほとんど姿を消してしまったマイワシやサバはどんどん資源量が復活している。かつては南にいたクロマグロが最近は北海道まで上がって来ている。南方の底魚だったイシダイ、ガザミ、マトウダイなども東北沿岸で捕れるようになった。そうかと思えば北のサケはかなり減っている。日本列島をめぐる「魚相」そのものが変わっているのであり、そしてそれは、何十年単位の周期で訪れる海洋環境の変転であり、同時に、世界的な温暖化の影響も多少はあるのかもしれない。

いずれにせよ、サンマがいないのなら、マイワシやサバ、アジなどの青魚を食べることもできる。内臓の美味しさなどはサンマに及ばないかもしれないが、刺身や焼いたときの美味しさはマイワシもサバもアジも引けを取らない。

サンマが好きでどうしても食べたいというのであれば、サンマを手に入れる方法を考えるしかない。外国のせいにばかりしていては何も生まない。いくら外国船に漁獲高のキャップをはめたところで、沿岸部でしか操業できない日本の漁業は、暖水塊がある限り、サンマが南下する機会は少ない。ならば、大きな船を造って、台湾船のように公海で捕ってくるという方法もある。鮮魚のほうがいいのは確かだが、冷凍の味だって技術の進歩で最近はそう捨てたものではない。とにかく、食べられないよりは、はるかにいい。輸出できるなら輸出してもいい。新しい海になれば、どこかに新しいビジネスモデルはあるはずだが、日本漁業の自己改革の方向性はまだ見えてはいない。

マグロがそうであるように、サンマも外国産が当たり前の時代が来るかもしれない。長い伝統を持つ日本のサンマ漁は、このまま衰退していくしかないのか。あるいは、外国船と同じ土俵に上って戦うかが、いま問われている。

野嶋剛(のじま・つよし)

ジャーナリスト。1968年生まれ。上智大学新聞学科卒。大学在学中に香港中文大学・台湾師範大学に留学。1992年朝日新聞社入社後、佐賀支局、中国・アモイ大学留学の後、2001年からシンガポール支局長。その間、アフガン・イラク戦争の従軍取材を経験する。政治部、台北支局長、国際編集部次長、AERA編集部などを経て、2016年4月からフリーに。中国、台湾、香港、東南アジアの問題を中心に活発な執筆活動を行っており、著書の多くが中国、台湾で翻訳出版されている。最新刊に『故宮物語』(勉誠出版、2016年5月)、『台湾とは何か』(ちくま新書、2016年5月)。

[写真]

撮影:鈴木麻弓

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト

後藤勝

図版:ラチカ