親からの虐待などで家族と暮らせなくなった子どもたちが、児童養護施設を出た後、身を寄せられる場所はあるのだろうか。「世間では20代でも30代でも、何かあったら親に相談をしたり、実家に頼れたりする人も多い。彼らにはそうした支えがなく、常に一人でもがいています」。拠りどころのない青少年が社会に出る準備をする施設「自立援助ホーム」を運営する男性は言う。当事者と支援の現場を取材した。(取材・文:古川美穂/Yahoo!ニュース 特集編集部)

(トップ画像はイメージです)

施設に行ったおかげで命を救われた

「自立援助ホームは、自分にとって、実の親や家族よりもずっと家族らしさのある場所なんです」

そう話すのは、神奈川県茅ケ崎市にある自立援助ホーム「湘南つばさの家」出身の中村祐樹さん(仮名・23)だ。中村さんは現在、都内のアパートで一人暮らし。私立高校で事務の仕事をしながら大学の夜間部に通い、今春卒業した。

「湘南つばさの家」出身の中村祐樹さん(仮名・23/撮影:編集部)

中村さんは小学校低学年の頃から父親による虐待を受けてきた。

「3人兄弟の末っ子なんですが、物心ついた時から自分だけ父親に好かれていないと感じていました。小学校に上がる前、親が離婚して、母親が家を出てしまったんです。それまで僕をかばって盾になってくれていた母がいなくなると、父親は『お母さんが出ていったのもお前のせいだ』と僕に暴力を振るうようになりました」

父親の暴力は日常的で、エアガンで撃たれることもあった。

「父は大企業に勤めていて、わりと経済的余裕があったと思います。でも、父のストレス発散が全部僕に来てしまって。兄たちに対してはしないのに、僕にだけ毎日のように暴力を振るうし、言葉の暴力も受けました。でも他に頼る人がいないので逃げられない」

小学4年生のとき、体にあざを作って登校する中村さんを見て、小学校の先生や近所の人たちが通報し、児童相談所が介入した。中村さんは保護され、児童養護施設に入所する。

「施設に行ったおかげで命を救われたと思いました。自分よりもっと厳しい状況にいた子たちが明るくがんばっているのを見て、僕もがんばらなきゃと」

写真はイメージです(撮影:長谷川美祈)

中村さんは高校3年生になると、大学へ進みたいと考えた。悩んだ末、父親へ金銭的援助を願い出るため、実家へ帰ることを決意。だが父親の振る舞いは以前とさして変わらなかった。耐えかねた中村さんは半年ほどで再び施設へ逃げ戻る。しかし、一度退所した中村さんを児童養護施設が再び受け入れることは、年齢的にも難しくなっていた。そこで行き場のない子どもの緊急避難所である「子どもシェルター」に一時保護された後、自立援助ホーム「湘南つばさの家」につながった。

児童養護施設はさまざまな事情で家族と暮らせなくなった子どもを受け入れるが、義務教育終了後も施設で暮らすためには、高校への進学などが事実上の条件になっている。

では、中学校を卒業して就職した場合や、中村さんのようなケースはどうすればいいのか。そうした子どもたちの受け皿の一つが、児童福祉法に定められた児童自立生活援助事業である「自立援助ホーム」だ。15歳から20歳ぐらいまでの青少年が、ホームを運営する職員と生活を共にし、社会に出るための準備をする。

「湘南つばさの家」の一人部屋。5畳ほどの部屋にベッドと机が用意されている(撮影:編集部)

「湘南つばさの家」という居場所を得た中村さんは、大学進学の夢を再び追いかけ始めた。

「まずはバイトをしてお金を貯めながら勉強し、それから大学を受けようと考えていたんです。そうしたら、ホーム長の前川さんがいろいろな奨学金を見つけてきてくださって、お金の問題をクリアできる見通しが立ってきた。ボランティアで勉強を教えてくれる方や、学費の支援をしてくださる方もいました」

中村さんはアルバイトの合間に図書館へ通い、インターネットの学習アプリを使うなどして勉強に打ち込んだ。そして浪人を経て念願の大学進学を果たす。同時に安定した昼間の職も得て、自立への第一歩を踏み出した。

写真はイメージです(撮影:長谷川美祈)

「自分は進学したいという思いが強かったし、幸運にも恵まれて大学に行くことができました。だけど自立援助ホームや児童養護施設にいた友人たちを見ていると、そもそも進学が最初から選択肢にない子がほとんどです。経済的なことだったり、勉強できる環境がなかったりして、だいたい最初からあきらめている」

そう語る中村さんの夢は、教師になること。困難を抱える子どもたちの力になりたいという。

「僕が児童養護施設や自立援助ホームと出会えて一番よかったのは、自分が思っている以上に応援してくれる大人がいるのを知ることができたこと。それがすごくうれしかった。子どもは血のつながった親だけではなく、地域の大人や社会が協力して育てるものだと、自分自身の経験から思います」

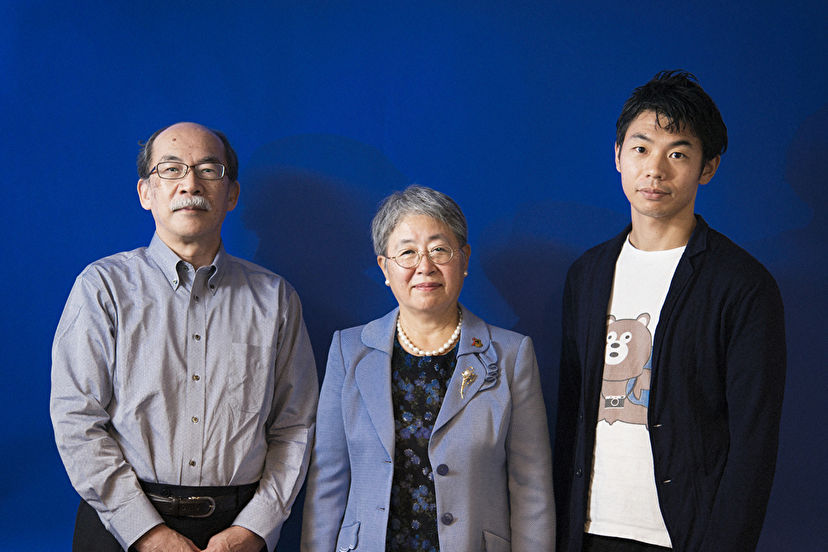

(撮影:編集部)

つまずいても受け止めてくれる「実家」

「湘南つばさの家」ホーム長の前川礼彦さんは言う。

「かつて親から虐待された経験を持つ方に『もし自立援助ホームの存在を知っていたら、私も親の暴力を我慢しなくて済んだのに』と言われたことがあります。認知度が低いのが実情です」

前川さんはこう続ける。

「児童養護施設を出ると、住み込みで働くかアパートを借り、自立しなければならない。しかし心理的外傷を抱えた10代の子がいきなり大人の中で働くのは本当に大変なことです。孤立した家庭環境の中で虐待を受け、小中学校に通っていないケースもあります。16、17歳ぐらいになってやっと自治体が介入したという場合、その年齢から児童養護施設で保護するのはなかなか難しい。そうしたさまざまな事情で帰る場所のない子たちが、我々のところへやってきます」

前川礼彦さん(撮影:編集部)

前川さんは都内の自立援助ホームでの勤務を経て、13年前に「湘南つばさの家」を立ち上げた。スタッフは前川さん夫妻と通いの職員3人、およびボランティア。入居定員は6人で、現在は5人の青少年が前川さん夫妻と共に暮らす。

利用費は食事代と水道光熱費などを含めて月額3万円。利用者は外で働くことを中心とした生活を送るのが原則だ。得た賃金を施設利用費、生活費、貯金に分け、アパートで自立するための土台を作る。入所期間は個人差があるが、平均して1年から2年程度だ。

「私たちが提供するもっとも重要なものは『ごく当たり前の暮らしを保証する』ことです。例えばある子にとって食卓は、常に両親の激しい争いの場でした。押し入れだけが自分の居場所だった子もいます。またある子は毎日暴力を振るわれ、真冬に冷たい水に頭を押し付けられて育った。台所から野菜を刻むまな板の音が聞こえるようなありふれた家庭の風景も、この子たちは経験したことがないんです」

「湘南つばさの家」の食卓。テーブルいっぱいに料理を並べ、いつも満腹になってもらうようにしているという(写真提供:前川さん)

自立援助ホームにもさまざまな形態があり、「湘南つばさの家」のように運営者が家族で同居する施設は現在少数派だ。前川さんはこのスタイルにこだわり、子どもたちと一緒に過ごす食事の時間を大切にしている。これまでに「湘南つばさの家」から巣立っていったのは30人ほど。手のかからない子もいれば、コミュニケーションが難しい子もいた。前川さんたちが精神的にも肉体的にも追い詰められるようなこともあった。

「入居した時は礼儀正しかったのに、安心できる場所だと分かった途端、幼児退行現象が起きた子もいます。16歳から3歳児に戻って『おむつを使って』『やだやだ、あれが食べたい』と駄々をこねる。親に求めることができなかった愛情を本能的に取り戻そうとする心の回復過程だったのでしょう。一方でがらりと攻撃的になり、無理難題を吹っ掛けてくる。どこまで自分を受け入れてくれるかを試すため、要求が通るまで夜中の2時でも3時でも引き下がらない。身体的な暴力はなかったものの、人形の首を切って『俺を追い出したら殺す』と書いた紙を置くような追い詰め方をしてくる。そんな毎日が続いてこちらもへとへとになり、限界かなと思う瞬間もありました」

「でもその子が眠い目をこすりながら作業着を着て、早朝5時頃に仕事へ出かける姿を見ると『ああ、この子も必死でがんばっている』と思うのです。そうするうちに少しずつ何かが変わっていく。1年経ってアパート暮らしを始めた時、彼は『一人がこんなに寂しいとは思わなかった』と言っていました。その後も紆余曲折がありましたが、30歳近くになった彼とは今でも定期的に顔を合わせてご飯を食べたりしています」

相談ごとなど、日々の会話をするスペース(撮影:編集部)

独立してからの支援が大切だと前川さんは続ける。

「世間では20代でも30代でも、何かあったら親に相談をしたり、実家に頼れたりする人も多い。彼らにはそうした支えがなく、常に一人でもがいています。だからこそ、自立援助ホームの役割は、むしろ子どもたちがここを巣立ってからが本番なんです。たとえつまずいても、受け止めてくれる場所がある。家族に“卒業”がないように、いつでも気軽に立ち寄ることができる、実家のような存在であり続けることが重要です」

困った時にSOSを出せるか

自立援助ホームの草分けといわれるのが、1958年、東京都に設立された「新宿寮」だ(2015年1月から「長谷場新宿寮」と名称を変更)。今も児童養護施設と自立援助ホームを運営する「社会福祉法人 青少年福祉センター」として活動を続けている。

「長谷場新宿寮」で寮長を務める松本耕造さんに、仕事が安定するまでの日々をどう支えるのか聞いた。

「長谷場新宿寮」のリビング(撮影:編集部)

「生活に慣れたら一緒に仕事探しをして、履歴書を書いたり、面接のアポイントメントを取るのを手助けしたり。どんな仕事がしたいか聞くと、よく『コンビニでいい』という答えが返ってきます。自分がなんとなく知っている仕事しか口にできない。そこでハローワークに連れて行ったり、フリーペーパーや新聞の求人欄で一緒に探したりします。『俺これにするよ』と言うので見てみると、大卒、要普通免許と書いてあるなんていうことも。『これはこういう仕事だよ』と一から教えて、何が向いているか一緒に考えていく。職場にも必ず訪問して、理解してもらいます」

「人との距離がうまく取れない子も多く、職場をやめる原因で一番多いのは人間関係です。指示が聞けなかったり、挨拶や返事ができなかったり。本来なら親や学校など周りの大人から教えてもらうことや、生活の中で自然に学ぶことも、ごっそり抜け落ちていることがある。人に聞けばいいじゃないかと思うかもしれませんが、聞くという行為がよく分からない子もいるんです。自分がどう困っているかを伝えることができない場合もあります」

松本耕造さん(撮影:編集部)

ホームを出て一人で暮らす「自立」のタイミングはどう決めるのか。

「明確な決まりはないけれど、目安としては仕事に安定して行けていること。大切なのは、本人がSOSを出せるかどうかです。困った時に自分から相談することができれば、それは自立の第一歩。社会に出て失敗したっていいんです。助けてくれと言ってくれさえすれば、私たちも助けられる。そういうことを繰り返しながら徐々に、本当の意味で社会的な自立をしていくのだと思います」

人手不足で休止中の施設も

現在、「全国自立援助ホーム協議会」に入会している施設は186カ所。補助金による予算は潤沢ではなく、労働環境が厳しい施設も多いため、職員が不足して運営が立ち行かなくなるケースも少なくない。現在は全国186カ所のうち2施設が休止中だ。

定員6名ほどの規模の小さな施設が多く、自立援助ホームの存在しない県もあれば、男子専用や女子専用の施設もある。空室のタイミングが合わないと入れないケースも多い。

東京都清瀬市の自立援助ホーム「あすなろ荘」のホーム長で、全国自立援助ホーム協議会事務局の恒松大輔さんはこう言う。

「昔は職員住み込み型の施設も結構あったのですが、今は交代勤務制のほうが多くなりました。完全な共同生活ではないとはいえ、24時間、誰かスタッフがいなければなりません。職員数の基準は定員6人までの施設で常勤2人プラス非常勤1人。単純計算でも1カ月に1人10泊することになります。1人体制の時は、誰かの相談に乗ったりトラブルに対処したりしている間、他の子に目が届かないことがある。アクシデントがあった際の対応など、少人数体制では難しい部分がありますね」

恒松大輔さん(撮影:編集部)

自立を支援する制度は改善されてきた点もある。例えば自立支援資金貸付制度では、生活費、家賃、資格取得にかかる費用を貸し付けている。また、一定期間、就業を継続すれば、申請によって返済が免除される。しかし、こうした制度に自らたどり着くのは容易ではない。

前出の中村さんは、独り立ちしてから、自立援助ホームの存在の大きさをいっそう実感していると語る。

「勉強と仕事の両立に悩んでいた時期、つばさの家で相談に乗ってもらい、『今はバイトを減らして勉強をがんばろう』と言われ、不安が解消しました。常に何もかも一人で何とかしなきゃいけないと思いながら生活するのは、精神的に本当にきついんです。困った時に頼れる場所があるというだけで救われる。自立援助ホームのような社会の支えやセーフティネットの重要性を、もっといろんな人に知ってほしいし、それを必要としている子どもが日本にはたくさんいるということを多くの人に知ってほしいと思います」

[写真]

撮影:長谷川美祈

監修:リマインダーズ・プロジェクト 後藤勝