「119番通報を受けた以上は心肺蘇生を行う。たとえ患者が望んでいなくても」──。そんな原則のある救急隊が、現場で苦悩している。駆けつけた先で「心肺蘇生拒否」の意思を示されるケースが多発しているからだ。ただ、救急隊の対応は地域によって割れている。医療や生命倫理の立場からは、安易な蘇生拒否への警鐘を鳴らす声もある。命と対面する最前線で、さまざまな葛藤が交錯している。(取材・文:吉田直人、笹島康仁/Yahoo!ニュース 特集編集部)

現場で告げられた「DNAR」

あれで良かったのだろうか──。

茨城県のひたちなか・東海広域事務組合消防本部の救急救命士、江幡直人さん(34)は、今も悩んでいることがある。2018年の夏、立っているだけで汗が噴き出るような日差しの日のできごとだった。

「この方は“DNAR”を示されている。家族も同意しています。だから、搬送中に心肺停止しても、心臓マッサージや人工呼吸はしないでください」

119番通報で駆けつけた80代女性の家で、江幡さんは往診医にそう告げられた。DNARとは「Do Not Attempt Resuscitation(心肺蘇生拒否)」。本人のかねての望みだったという。

「それはできません」

江幡さんは、現場を指揮する隊長として答えた。

救急救命士、江幡直人さん(撮影:笹島康仁)

女性は居間の介護ベッドに横たわったままで、呼びかけには応じない。意識レベルはとても低い。脈と呼吸はゆっくりと続いていて、静かに眠っているかのようだった。江幡さんは、往診医と家族を説得した。救急要請を受けた以上、自分たちは救命活動をやめるわけにはいかない、と。

目の前にいる人の命が続く可能性があるのなら、全力を尽くすのが使命だ。救急隊に“救命”以外を選ぶ権限はない。どうしようかと悩む1分1秒が、命取りになる。

家族らに納得してもらった後、運び込んだ救急車の中で女性の心臓が止まった。

江幡さんは胸骨圧迫を始めつつ、搬送の準備を進めていく。その間に往診医と家族、そして、電話の先にいる搬送予定の病院の医師の三者で話し合ってもらい、自宅で看取る判断が決まった時点で心肺蘇生をやめた。死亡診断書は往診医が書くことになった。通報から約40分後のことだ。

(撮影:笹島康仁)

江幡さんにとって、一度救急車に運び込んだ人を自宅に戻すのは、初めての経験だった。

「本人の意思に反した心肺蘇生が、倫理的に妥当なのかは疑問です。とはいえ、『救命』が救急隊の役割です。その原則から外れることで、救急隊側が法的な責任を負うおそれもある。救急救命士として正しい行動は何だったのか、今でも分かりません」

現場での“意思表示”、年間2000件超

DNARとは、胸骨圧迫などの心肺蘇生措置を拒否する意思表示のこと。病気や老衰などで人生の終末期を過ごしている人が、自らの意思に基づき、かかりつけ医や家族らと話し合って決めておく。あくまで心肺停止時の対応を指示するもので、人工透析や胃ろうなど、生命維持の治療全体を拒否するものではない。

一方、救急隊の役割は、生死の瀬戸際にある人の命をつなぎとめながら、一刻も早く医療機関に運ぶことだ。国家資格である救急救命士はそのための特別な訓練を積み、医師の指示の下、気管挿管など一般の救急隊員よりも幅広い処置を行うことが認められている。

(撮影:笹島康仁)

本来、DNARを示している人が自宅や福祉施設で最期を迎える際は、家族や職員がかかりつけ医に連絡をして、その医師が死亡確認をする。この枠組みに救急隊は絡まない。

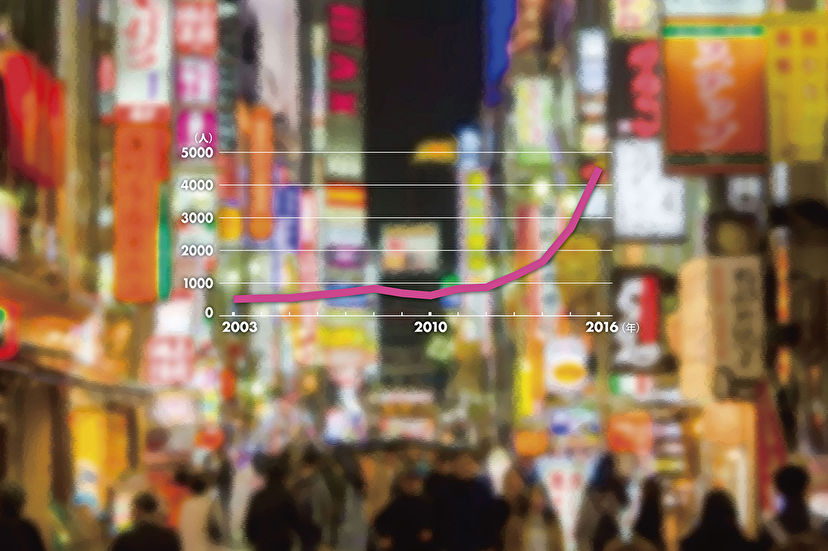

しかし実際には、急な容体変化に家族が慌てるなどして救急車が呼ばれ、「救命」のために駆けつけた隊員が困惑する事例が多発している。総務省消防庁によれば、2017年中に救急隊がDNARを示されたケースは、全国で少なくとも2015件あったという。

(図版:ラチカ、出典:東京消防庁)

背景には、高齢化に伴う死亡者数の増加と医療環境の変化がある。

厚生労働省の統計によれば、年間死亡者数は1980年代から増加傾向にある。2018年には136万人と戦後最多となり、2030年には160万人に達すると見込まれている。さらに、在宅医療の普及から、自宅や福祉施設で最期を迎える人も増えている。

現場から「統一ルール」求める声

こうした現状を踏まえ、DNARを示された場合の対応手順を策定する消防本部が出始めている。

総務省消防庁によると、2018年7月時点で、全国728の消防本部の約半数に当たる332本部が、DNARに対応する手順を定めている。しかし、内容は割れている。

医師の指示などの下に心肺蘇生を控えたり、中止したりする対応を定めたのは、このうち100本部。反対に、201本部は「事前の意思表示がなされていても、真意探求は救急隊員にとってほとんど不可能」「疑わしきは生命の利益に」などとして、DNARを示されても心肺蘇生を実施する方針をとっている。

2020年1月に仙台市で開かれた「全国救急隊員シンポジウム」でも、DNARは主要なテーマの1つとして扱われた(撮影:吉田直人)

DNARへの対応は、生死を分ける重要なものだ。だからこそ、「地域によって対応が違うのはおかしい」「統一ルールの制定を」という声が、現場の救急隊員から上がっている。

冒頭の救急救命士、江幡さんは訴える。

「『多死社会』と呼ばれるほど、死亡者数は増えています。救急隊がDNARを示される事案は、今後さらに増えていくでしょう。その時にどう行動すべきか、統一されたルールが必要ではないでしょうか」

シンポジウムでは江幡さんも登壇。DNARに対する統一ルールの策定を訴えた(撮影:吉田直人)

「解剖」を避けるために

本人がDNARを示しているにもかかわらず救急隊が呼ばれるのには、さまざまな理由がある。

総務省消防庁の調査によれば、「家族が慌てて119番通報した」以外にも、その場で「かかりつけ医に連絡がつかなかった」場合や、「蘇生行為は望まないが、かかりつけの医療機関への搬送を希望して救急車を呼ぶ」ケースが確認されているという。

千葉県に住む60代男性は、昨年秋に、末期がんで自宅療養中だった80代の母親を看取った。母親は抗がん剤治療で通院していたものの、日頃から「過剰な延命治療は不要」と話していた。在宅医療は利用しておらず、主治医からは「異変があったら、救急車で病院に来てください」と伝えられていたという。

ある夜、静かに眠っていた母親が、突然声を上げて苦しみ始めた。男性は「今晩が最期かもしれない」と直感した。しかし、主治医への連絡がつかず、このまま自宅で看取れば、死因を調べるために遺体が解剖される可能性があった。そのため男性は、訪問看護の担当者と相談の上、救急車を呼ぶことに決めた。

(撮影:笹島康仁)

到着した救急隊に母親の事前の意思を伝えると、隊員は困惑した表情を浮かべ、首を横に振った。「心肺停止になれば、蘇生措置は我々の義務です」と。

結果的に、搬送中に心臓が止まることはなく、搬送先の病院で看取ることができたが、男性は振り返る。

「救急隊にとって無理な要求なのはわかっていました。けれど、もしも胸骨圧迫をされていたら、骨も折れてしまう。それは、母が望んだ最期ではなかったと思います」

「そっとしておいたほうがよかったんかな……」

家族が「最期」の瞬間を察しても、受け入れることが難しい場合もある。

医療の手を借りれば、もう少し一緒に過ごすことができるかもしれない。ただ、本当に今が最期なら、心肺蘇生は受けず、静かに逝かせてあげたいとも思う。一瞬の迷いの末、119番のボタンを押す人もいる。

関西の都市部の消防局に所属する救急救命士、斎藤翔平さん(仮名・40代)はある日、「夫が血を吐いて倒れた」という通報を受けた。

現場に着くと80代の男性はすでに息がなく、斎藤さんらは心肺蘇生をしながら病院への搬送を急いだ。妻への聞き取りの中で、男性が末期がんのため緩和ケアを行っていることが判明したという。

(撮影:笹島康仁)

胸骨圧迫を続ければ、肋骨や臓器はダメージを負う。顔もむくんでしまう。そして、車内の心電図モニターに映し出されたのは、心静止を示すフラットな波形。それを見た妻は言った。独り言のような、小さな声だった。

「これってもう、助からないですよね……。そっとしておいたほうが。救急車、呼ばんほうがよかったんかなぁ……」

斎藤さんは、女性の動揺したような表情をよく覚えている。「正しい対応」の答えは、今も見つかっていない。

「『助けて』って、言ってます」

「DNARに対する判断を、救急隊員に委ねるのは酷です」

こう語るのは、首都圏で在宅医療を展開する「悠翔会」の理事長で、医師の佐々木淳さんだ。

佐々木さんは言う。

「看取りの判断をするには、時間をかけた関係づくりが必要です。なぜなら、人の意思は変わる可能性があるからです。本人が事前に『延命治療を希望しない』と口にしていたとしても、時間の経過や状況によって変化しうる。いざその瞬間を迎えた時に、考えが同じとは限りません」

首都圏で在宅医療を展開する「悠翔会」の理事長で、医師の佐々木淳さん(撮影:笹島康仁)

佐々木さんが思い出すのは、当時99歳だったある女性のことだ。診察に訪れるたびに、女性は「早く逝きたい。何かあったらさっさと看取ってほしい」と口にしていたという。

そんな彼女が肺炎にかかった。100歳の誕生日の直前だった。心臓の状態も悪い。佐々木さんはベッドサイドで家族と相談し、息苦しさを和らげながら看取りの準備を進めることにした。

ところが、ベッドからこちらを見る女性の視線に気づき、彼女に顔を近づけた看護師が言った。「先生、(女性が)『助けて』って言ってます」

結局、経口薬による治療を行うことになった。女性は1週間ほどで元の生活に戻り、それから2年ほど生きた。再び容体が悪化した時は、延命治療を望まない意思をあらためて示し、1週間ほどで静かに亡くなったという。

(撮影:笹島康仁)

DNARの意思をより明確にするために、自身が判断能力を失った際の医療行為について家族や医師と話し合い、「事前指示書」の形にする人もいる。しかし、事前指示書があったとしても、救急隊の判断が難しい状況は変わらない、と佐々木さんは指摘する。

「事前指示書はあくまで目安。その時の本人の気持ちより、紙の内容が優先されることは避けなければなりません。だからこそ、自分の望む最期を迎えるためには、かかりつけ医との関係をつくっておくことが重要なのです」

本当の“本人の意思”とは?

事前に本人が表明した“意思”そのものにも疑う余地がある、という指摘もある。

「人々が自らの死について判断するには、具体的な情報が足りません。『自然な死に方を迎えたい』というようなぼんやりとしたイメージの下に、議論が進んでしまっています」と話すのは、横浜市立大学の有馬斉准教授(倫理学)だ。

横浜市立大学准教授の有馬斉さん。近著に『死ぬ権利はあるか』(春風社)がある(撮影:笹島康仁)

有馬さんは言う。

「例えば、“自分の最期”を明確にイメージできる人はいるのでしょうか。末期のがんで迎えるのか、重度の認知症なのか、急に倒れた時なのか、どのくらい苦しんでいるのかなど、DNARを示す具体的な場面を想定することは簡単ではないはずです」

さらに、最期のあり方を決める「話し合い」の場にいる家族が、本人の「生きたい」という思いの足かせになる可能性も考える必要があるという。

「家族は利害関係者です。『この人が亡くなれば家族が楽になる』というケースは現実にある。『家族に負担をかけている』という負い目から、命を諦めようとする人もいるでしょう。それが本当に“本人の意思”と言えるのでしょうか。DNARに関する法整備を進めるのなら、医師に加え、本人を守る第三者の介入も検討する余地があると思います」

(撮影:笹島康仁)

「助けられないけど、役に立てることもある」

前出の関西の救急救命士、斎藤さんは、8年ほど前、救命士になるための病院研修での経験が、DNARのあり方を考える原体験になっていると話す。

ある深夜、一人の高齢男性が運び込まれてきた。予断を許さない状況で、医師からの指示は、心拍数が30を下回るごとに胸骨圧迫を繰り返すこと。それをすれば一時的に脈拍は持ち直すが、すぐにまた下がっていく。当時の斎藤さんは、心肺蘇生を続ける理由が分からなかった。

状況が変わったのは、明け方6時すぎ。30歳くらいの女性が、処置の続く部屋に現れた。彼女は男性の孫で、最期に立ち会った唯一の身寄り。遠方に住んでいた彼女が急いで駆けつけたのがこの時間だった。男性はこの孫のことを日記に記し、診察のたびに話題にしていたのだという。

医師が、女性に声をかけた。

「お孫さんが来るまで、おじいちゃん、よく頑張ってくれた。しっかり顔見たってや」

女性は「来たよ」とまだ温かい男性の手を握って、「よく頑張ったね」と声をかけていたという。

男性が息を引き取ったのは、彼女が到着してから15分ほど後だった。

(撮影:笹島康仁)

斎藤さんは言う。

「人によっては、身寄りが到着するまで胸骨圧迫をして生かすっていうのは、人間としてどうやねんと思うかもしれません。けど、これからも生き続ける彼女にとって、祖父の温かい手を握ることができたのは大きなことだと思う。たとえ反応はなくても、生きていることは偉大なことなんです」

当時、斎藤さんは悩みを抱えていたという。命を救いたくて、救急隊員になった。だが、どんなに救命の知識を身に付け、技術を磨いても、蘇生できない事例が続いていた。男性の最期に立ち会って、斎藤さんは「救われたように感じた」という。

「彼にとって、理想の亡くなり方ができたんちゃうかなぁ、と。生死の境に立ち会う救命士として、蘇生させることはできなくても、役に立てることもあると感じたんです。その人が望む最期があるのなら、それをかなえてあげることが適切なのではないか、と」

(撮影:笹島康仁)

斎藤さんもやはり、「DNARに対する救急隊のルールは必要になってくる」という立場だ。基準があれば、自責の念にかられることもなく、トラブルを防ぐこともできる。それでも斎藤さんは、救急救命士は、ルールから外れる場面でどう対応するかが問われる職業だと思っている。知識と技術とともに、“人間”であること、悩み、考え続けることが問われる、と。

斎藤さんは地域の福祉関係者らと一緒に、“最期の迎え方”について市民に考えを深めてもらう啓発活動も行っている。「心肺蘇生拒否」をめぐる問題は、救急隊だけでは判断できないことでもあるからだ。

「“自分の望む最期”は、本人の中にしかありません。それを周囲に伝えられずに亡くなってしまうのは、不幸なことだと思うんです。『自分の心臓が止まった時はどうしてほしいのか』という話し合いを続けていくことの大切さを、伝え続けたいと思っています」

(撮影:笹島康仁)

吉田直人(よしだ・なおと)

フリーランスライター。1989年生まれ。中央大学卒。共著に『WHO I AM パラリンピアンたちの肖像』(集英社)、『パラアスリートたちの挑戦』(童心社)。

笹島康仁(ささじま・やすひと)

記者。1990年、千葉県生まれ。高知新聞記者を経て、2017年に独立。