Yahoo!ニュース 特集編集部

感染者たたき、感染者の謝罪は自分たちの首を絞める 岩田教授に聞く「誰でも感染する」怖さ

2020/04/11(土) 09:23 配信

オリジナル7都府県に緊急事態宣言が発令され自粛要請が続く中、新型コロナウイルスの感染者を「たたく」声が上がり、感染した著名人が謝罪を発表する事態になっている。感染症専門医の岩田健太郎神戸大学教授は、そうした風潮が感染をむしろ広めかねないと警鐘を鳴らす。実際に、感染経路をたどれない陽性患者が増えているためだという。陰性になっても警戒が必要だという新型コロナウイルス。どう向き合うべきか、岩田氏に尋ねた。(ジャーナリスト・森健/Yahoo!ニュース 特集編集部)※取材は4月9日。オンラインを通じて行った。

感染者を非難するのも、感染者が謝罪するのも「間違い」

──日本では3月の3連休後から新型コロナウイルスの陽性患者が急増しはじめました。その際、海外旅行やパーティに参加した大学生がネット上で非難されたり、芸能人が謝罪したりする事態が起きました。

あの時点で、国は大学生に対して何か指示していたわけではありません。小中高校についてはすでに休校要請を行っていましたが、大学生に対しても明確な規制をしておくべきでした。しかし、実際に政府がしていたのは曖昧な「お願い」だけ。これで感染が起きて学生をたたくというのはひどいと思います。

そもそも、感染した患者を非難したり謝罪を求めたりするのは、二重の意味で間違っています。

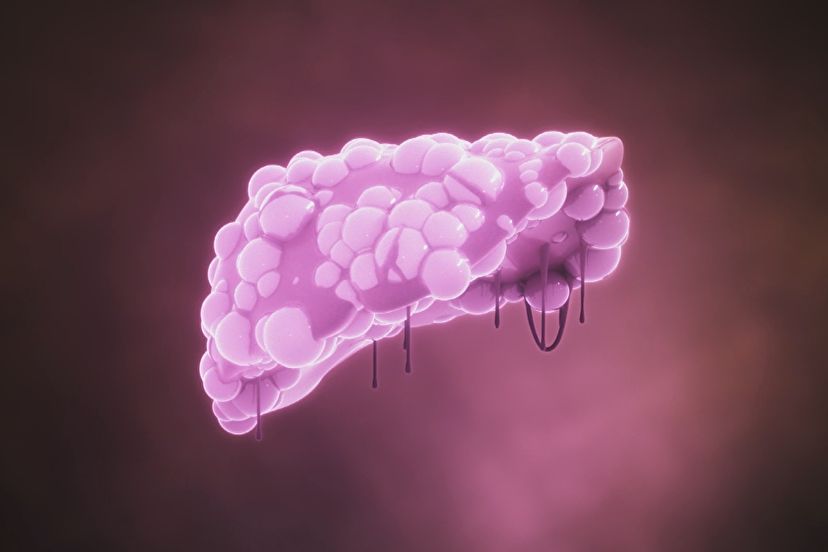

第一に、感染したこと自体は非難の対象にはなりえません。いま俗に言う「3密(密閉、密集、密接)」を避けて、感染を防ごうとしていますが、集まっていなくてもうつる人はいます。ウイルス側には、うつろうと思ってうつるような人格などありません。単に感染しやすいところで感染しているだけです。

第二の理由はもっと重要で、感染者をたたく風潮が広がると、感染経路を追えなくなる可能性が出てくるからです。つまり、夜の街に出た、パーティーに出たという情報で叩かれるようになると、陽性患者は自分の寄った場所や会った人などの感染経路を隠蔽してしまう。そうなると、感染経路が追跡できなくなるのです。これは感染防止対策にとってきわめて問題です。

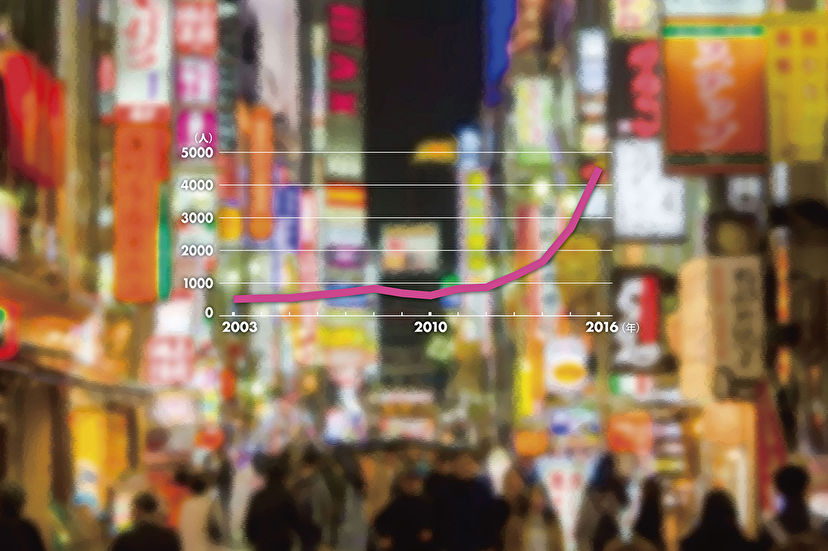

──4月上旬現在、東京などの都市部では感染経路がわからない陽性患者が半数以上を占めています。

もう感染経路の隠ぺいは実際に起きていることです。仮に感染がわかって入院したとしても、その前の行動について口をつぐんで、保健師や医師に教えないようになっている。

ほかの国では情報公開の名の下、感染者がどこの店に行ったか、あるいは、どういう動きをしたかまで把握できるようなところもあるようです。こういうことは一見よさそうですが、感染対策としてはよくないです。感染症のアウトブレイク時に、感染者に伝えるべきことは「あなたのプライバシー情報は守る、その代わりにあなたが行ったところを全部教えてください、あなたが責められることは一切ありません」ということです。そういう取引によって、医療者や当局だけが感染経路を特定し、感染防止をするのです。

──新型コロナウイルスに感染した患者への差別などが懸念されます。

そもそも医療者の立場で言うと、患者に対していい人や悪い人という善悪で見ることはしません。そういう判断を入れると、「こいつは悪い奴だから手を抜いてしまえ」というような考えに結びつくし、そんな邪な考えになれば治療に抜けが出てしまう。当然、医療の質は落ちて、治療成績も悪くなります。

岩田健太郎(いわた・けんたろう)。神戸大学大学院医学研究科教授、同大学附属病院感染症内科診療科長

陰性になってもウイルスはしばらく出続ける

──4月10日現在、感染の勢いが落ちたわけではないですが、日本でも12%以上、クルーズ船(ダイヤモンド・プリンセス号)乗船者では約9割は退院に結びついています。一方で、一度「陰性」になった人が再び「陽性」になる例も出ています。

まず「陽転」するメカニズムはまだ突き止められていません。

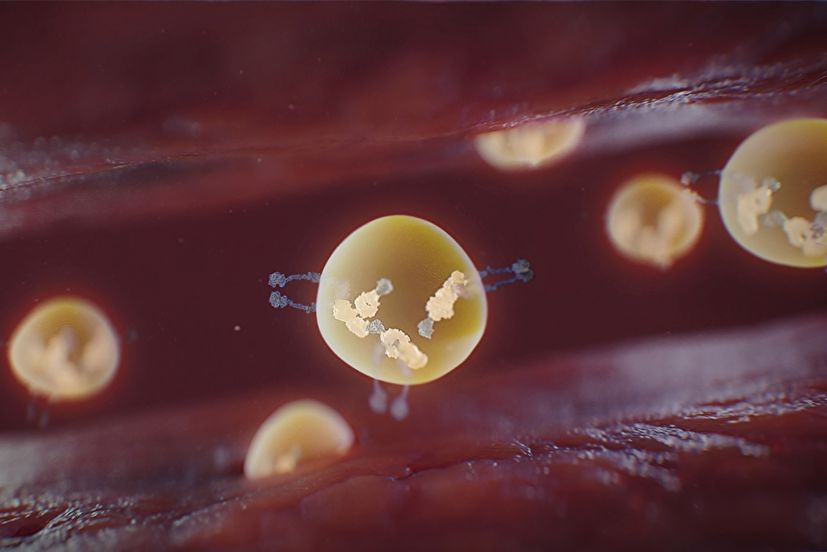

ただ、ウイルスをもっていることと、せきや発熱など病気になっていることは同じではありません。ウイルスが出るか出ないかは検査の問題で、無症状の人からウイルスが見つかることはよくあることです。また、一度陽性になった人に対するウイルス検査をする日々の中で、(検出結果に)上がったり下がったりのブレはあるものです。つまり、ある程度の時間をかけて(り患者のウイルス量が)下がっていくとき、たまたまその値がすごく下がったときに陰性という検査結果が出ただけかもしれない。

緊急事態宣言は誰でも感染しうるという前提

──感染した人は、どれくらいの時間が経過すれば、他人にうつすことを気にせず生活できるのでしょうか。

一度感染した人は、陰性という結果が出たとしても、数週間はウイルスを出し続けているという認識をもっておくべきです。

「周囲の人に対して距離をとる」「マスクをする」「できるだけ外に出ない」。いまわれわれがやっているソーシャルディスタンス(社会的距離)、緊急事態宣言というようなことを念頭に置いておく。

医療機関から見ると、患者というのは病気が治ればいい。だから、(せきや発熱など)症状が軽い人は退院させていいし、それで正しいんです。ただ、感染症はほかの人にうつす可能性があるので、その人は一定の行動を慎んでもらう。それはいまの緊急事態宣言の前提条件と同じで、すべての人が感染しているかもしれない想定での行動自粛なんです。

──たとえば陰性になったあと、1カ月、2カ月という時間がたっていれば、もうウイルスの感染は問題ないのでしょうか。

それはわかりません。個人差があるからです。感染者からウイルスが最長でどれくらい出続けるのかはわかっていません。こうしたウイルスの排出量は(ゆるやかな山型を描く)正規分布を描いて時間がたつなかで減っていきます。ただ、その期間は平均で2、3週間ほどですが、もっと短い人もいるし、長い人もいる。だからといって最長期間に合わせて人を規制すればよいかというと、そうではありません。

たとえばノロウイルス。あれで下痢になった場合、便とともに排出されるノロウイルスがどのくらいの期間出ているかと言えば、実は3カ月間ぐらいあります。でも、ノロウイルスに感染した板前さんを3カ月間休ませる医療機関や保健所はあまりないでしょう。そこまでの長期間にわたる危険性はない、と判断できるからです。

ウイルスはゼロにはならない

──ウイルスに対して、どの程度恐れればいいのでしょうか。

大事なことは、ウイルスはゼロにはならないということです。ゼロリスクを求めるなら、一生家から出ないことです。ウイルスのリスクというのはそういうものです。

ウイルス感染から2週間たって、症状もおさまって回復しました、陰性になりました、でも、まだウイルスが出ている可能性があるから、隔離しましょう、と。そうやってゼロリスクを求めると、延々と陰性かどうかを確認し続けることになる。それはおかしいでしょう。

──いま緊急事態宣言の最中にあって、この1カ月間でどの程度感染者を抑え込めるのかにかかっています。

人々が距離を保ち続けるのがこの施策の肝です。ただ、日本の緊急事態宣言と海外のロックダウンを比較して、どっちが効果的かと聞かれることがあるのですが、これはやってみないとわかりません。施策の中身とそれを市民がどれくらい順守し、遂行できるかは同義ではないからです。人々が距離をとって感染を防ぎ、社会的距離を順守できれば感染爆発は防止できるでしょう。

中世の時代は街を焼き尽くしたり、感染者を火あぶりにしたりということをしたのかもしれませんが、そんな形で感染は克服できるわけではありません。また、感染した人や集団を差別したり、迫害したりすることで解決できるわけではありません。

クルーズ船で管理が失敗したのは、ウイルスが目に見えない前提のもと、どこにウイルスがあって、どこにないのかを明確にするゾーニングという対応をしていなかったことです。

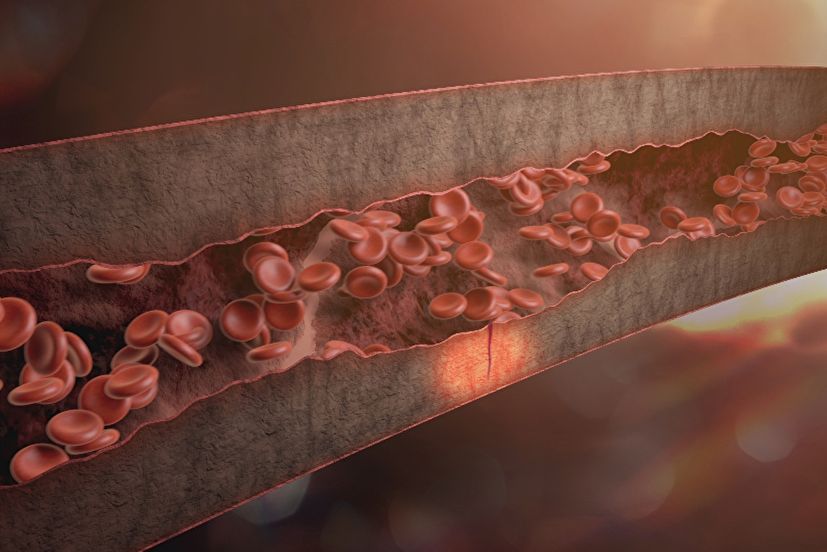

ウイルスは目に見えないんです。誰がもっているかもわからないんです。マスクをしていても、近い距離での濃厚接触なら感染します。マスクをしていれば安心ということでもないんです。だから、誰からも感染しないように、距離をとるソーシャルディスタンスが必要なんです。そういう正しい理解をできて、初めて「正しく怖がる」ことができる。そういう概念の理解をできるか、そして実行できるかに、感染拡大防止はかかっていると思います。

森健(もり・けん)

ジャーナリスト。1968年東京都生まれ。早稲田大学卒業後、総合誌の専属記者などを経て独立。『「つなみ」の子どもたち』で2012年に第43回大宅壮一ノンフィクション賞受賞、『小倉昌男 祈りと経営』で2015年に第22回小学館ノンフィクション大賞、2017年に第48回大宅壮一ノンフィクション賞、ビジネス書大賞2017審査員特別賞受賞。