「料理人が好奇心を抱くようなものに仕上げないと価値がない」。自ら「食猟師」を名乗る小野寺望さん(51)は言う。野生鳥獣による農作物被害の深刻化を受け、国や自治体がジビエ産業の振興に取り組んでいる。しかし、「有害獣駆除」と「ジビエ」の両立は、一筋縄ではいかない。そのはざまで生きる食猟師を追った。(長瀬千雅/Yahoo!ニュース 特集編集部)

猟師の一日

朝7時。小野寺望さんは、愛犬マツ吉を助手席に乗せると、その日の狩り場へ向かった。

集合場所には10人ほどの猟師が集まっていた。手早く打ち合わせをすると、それぞれ自分の持ち場へと散っていく。

小野寺さんは、林道の脇に車を止めて、藪のなかに入っていった。牡鹿半島の東岸、石巻市泊浜。海を見下ろす場所が今回の持ち場だ。獲物を追い出す勢子(せこ)と猟犬に追われたニホンジカが現れるのをじっと待つ。梅雨明け前の7月中旬、しとしとと雨が降ってきた。

斜面を登り切った先は崖になっている(撮影:編集部)

森の向こうで「パアンッ!」と銃声が響いた。続けてもう1発。

猟犬にはGPSが取り付けられていて、各人が持っている端末に位置が表示される。小野寺さんは画面を見ながら「はずしたかな」とつぶやいた。

またどこかで「パアンッ!」と銃声が鳴るのが聞こえた。

その回は小野寺さんの持ち場にシカは現れず、1ラウンド目終了となった。隣の持ち場にいる年若い猟師のもとに歩いていく。

シカが嫌うシダ植物だけが残された草地(撮影:編集部)

彼は1頭のシカを仕留めていた。撃った弾は首を射貫いていた。

捕獲したシカは原則的に回収するが、そこは山が深く運び下ろすことが困難だった。やむを得ず埋めることにする。「ロースだけでも持って帰って家で食え」。小野寺さんは若い猟師にそう声を掛けると、ぐったりしたシカを倒木の陰にひきずっていき、背中にナイフを入れた。

シカの胴体には、撃った猟師が白いスプレーで「石155」としるしていた。「宮城県猟友会石巻支部が捕獲した今年155頭目のシカ」という意味だ。猟友会は石巻市から有害獣駆除を委託されている。写真を添えて市に報告する。

死骸を埋めてその場を離れる。小野寺さんは「半日たたないうちにカラスが食べ尽くす。残った部分も3日もあれば分解されて跡形もなく土にかえる」と言った。

腹や尻を撃たれたシカは、食品衛生上、食肉にならない。撃たれたあとに走ったり、わなにかかって苦しんだりしたシカも、死後硬直が早いため食べるのには適さない。それらは産業廃棄物として処分する。回収することが難しい場合は埋設地に埋める。獲物の行方が分からなくなってしまったり、地形や地質、積雪などのどうしようもない理由で埋めることができない場合などは、その場に放置することが許されている。

小野寺さんが参加していたのは「巻き狩り」と呼ばれる猟だ。勢子が山に猟犬を放ってシカを追い、山を取り囲むように配置された多人数の猟師が待ち構えて猟銃で仕留める。この日は、5頭を持ち帰った。

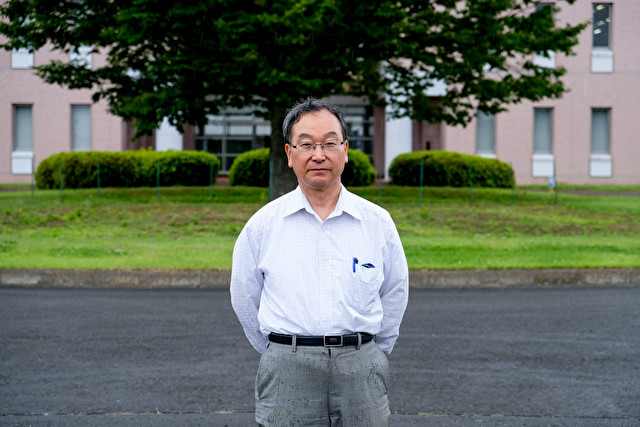

小野寺望さん(撮影:原淵將嘉)

小野寺さんは自ら「食猟師」と名乗る。宮城県・牡鹿半島の小積浜にある加工処理施設「フェルメント」を拠点に、Antler Crafts(アントラークラフツ)のブランド名で活動している。シカ肉や鴨肉の卸販売や、山菜やきのこを使ったアウトドア料理を教えるワークショップなどを行う。

フェルメントのある場所は、震災前は住宅地だった。現在は居住できない区域に指定されており、小野寺さんは石巻市内の自宅から通う。浜では防潮堤の工事が進んでいた。

夜8時。小野寺さんはフェルメントに戻ると、休む間もなく作業を始めた。

(撮影:原淵將嘉)

山から持ち帰った5頭のシカの表面を高圧洗浄水でよく洗い流し、1頭ずつ目方を量る。冷蔵室へ入れて、滑車で持ち上げて吊るす。アルカリ電解水で全体を洗う。しっぽを切り取り、肛門と膀胱を抜き取る。胸骨を取って、食道を抜く。胃ぶくろを取り除く。体腔内を洗浄。ももの部分の内側を両手でしごいて、動脈の血液をしぼり取る。

「肉が臭いのは体に残った血液のせいだから、1滴でもしぼり切る。頭を撃ち抜いて脳死状態にして、心臓が動いているうちにやると、ストレスのない、一番きれいな肉になる」

一つ作業をするたびに電解水で洗い流す。気温1.5度の室内で、作業は11時近くまで続いた。

翌日、さらに解体して、食肉にする。冷凍室には売約済みのシカ肉が保存されていた。1、2週間寝かせて、やわらかくクセの少ないシカ肉にする。「料理人が好奇心を抱くようなものに仕上げないと価値がない」と小野寺さんは言う。

(撮影:原淵將嘉)

ジビエ肉は手当てが命

小野寺さんが狩猟免許を取ったのは30歳のときだった。石巻市内で会社勤めをしながら休みの日に山へ入っていたが、どんどん猟にのめりこんだ。とうとう会社をやめて、猟をしながら日雇いで生活費と弾代を稼ぐ日々。

いずれシカや鴨、山菜などを食べさせる店を持ちたいと考えていた2007年ごろ、「仙台の料理人」と名乗る人物から連絡があった。当時、仙台市内で「アルフィオーレ」というイタリアンレストランを経営していた目黒浩敬さん。一日の予約は3組、メニューはなく、客と相談しながら料理をつくりあげていく独特のスタイルで、全国の美食家たちを魅了していた。

小野寺さんのシカ肉のことを聞きつけて連絡してきたのだった。小野寺さんは当時をこう語る。

「(仙台市太白区)向山に変わったお店があることは知っていました。彼が会いにきて、名刺を渡す段になって、やめた会社の名前じゃ嫌だから、とっさに会社名のところに線を引いて『食猟師』って書いて渡したんです」

東京・表参道にあるレストラン「レフェルヴェソンス」のスタッフたちと。彼らは折々に小野寺さんのもとを訪れて、シカ肉を使った料理の研究をしたりする(撮影:原淵將嘉)

小野寺さんのシカ肉には、全国のレストランや飲食店から「うちで扱わせてほしい」と引き合いがくるが、一度は牡鹿半島に来てもらって、会って話してからでないと売らないと決めている。

「大量生産品や輸入品が溢れているなかで、ここで何を売っているかと言ったら、シカ肉じゃないんです。『○○さんだから使います』という信頼なんです。俺も『この人には恥かかしたくない』『いいものやりたい』という気持ちでやってる。それが本当の食の流通だなと思うんです。ここの運営を考えれば、一般の人にもバンバン販売して現金を稼いだほうが助かるんですけど、でもやっぱり、“心ある場所”でありたいんですよね」

東京・表参道にあるレストラン「レフェルヴェソンス」のエグゼクティブシェフ、生江史伸さん(46)は、小野寺さんのシカ肉の第一印象をこう語る。

「『きれいな肉だな』と思いました。ジビエ肉は手当てが悪いと臭かったり、食べづらい味になったりするんですが、そういうところは全く感じませんでした。ジビエですから味わいに個体差はありますが、どんな個体でもクリーンな肉に仕上がっているのは、手当てが的確で迅速だからだと思います」

「小野寺さんの仕事を拝見したことがありますが、とにかく重労働です。自分よりも重い塊と闘うわけですから。ジビエ職人と言えばかっこいいですが、実際はとても泥くさい仕事で、大変なこともあるはずですが、誠実に向き合っていると思います」

小野寺さんが焼いたシカ肉(撮影:原淵將嘉)

ある出会いから拠点を得る

フェルメントは2017年に音楽プロデューサーの小林武史さんが発案者の一人として設立された。石巻で「アート・音楽・食」を楽しむ総合祭「Reborn-Art Festival」を開くことになり、循環型の震災復興を目指す事業の一環としてフェルメントがつくられた。小林さんはこう言う。

「シカやイノシシが害になるほど増えて、命を絶つしかない状況を僕らはニュースなどで見て嘆き悲しみ、どうしたらいいんだと思っているわけですが、(解体処理施設は)それをなんとかするために考えたことだったんです。“命の循環”ということを考えるときに、殺した野生動物を僕らが食べることで完結すると思う。小野寺さんは、そこまできちんとイメージして野生動物と向き合うことのできる数少ないハンターの一人です」

超売れっ子の音楽プロデューサーとして知られる小林さんは、人間と自然の関係がおかしくなっているという問題意識で、2000年代から音楽以外の活動を続けてきた。

芸術祭のプレイベントに登壇する小林武史さん(右)。小林さんは現代アートの面白さをこう語る。「現代アートは、いまのところ、大衆に媚びなくて済んでいる状態だと思います。その代わり、この社会が抱えている問題を真っ正直に扱うことが許されていると思うんです。エンターテインメントである必要はないと」(撮影:原淵將嘉)

現在開催中の「Reborn-Art Festival 2019」では、フェルメント周辺も展示エリアの一つになっている。アート作品を目当てに訪れた人は、小野寺さんの食猟師としての暮らしも垣間見ることになる。シカの解体から調理して食べるまでを体験するワークショップなど、小野寺さん自身がフィーチャーされたプログラムも用意される。小林さんはこう語る。

「去年の夏、みんなでシカの皮をはいで、昔ながらのやり方で一晩かけて土のなかで蒸し焼きにして食べるということをやったんです。そうすると、猟をしない僕らにも、シカにはシカの世界があるということが想像できるんですね。当たっているかどうかはともかく。彼らは食材ではなく、たまたまこの地上で一緒に生きている命なんだというとらえ方ができるんです」

小林さんは、石巻の復興に関わり続けるために芸術祭を企画した。2017年に第1回を開催したあと、牡鹿半島の浜で暮らす人たちを訪ねて歩いた。「お年を召した浜の区長さんがね、残された時間のなかで何ができるのかって、そういう思いでいるんですよ」。小林さんの目標の一つは、芸術祭をきっかけに、若者たちと浜の人たちのあいだに交流が生まれることだ(撮影:原淵將嘉)

有害獣駆除の担い手

イノシシやニホンジカなど野生鳥獣の被害に悩む石巻市は2017年に「鳥獣被害防止計画」を定め、有害鳥獣の駆除を宮城県猟友会石巻支部と河北支部に委託した。

「有害鳥獣」の駆除や、駆除されたシカの廃棄処理も、猟友会のメンバーである小野寺さんが請け負う仕事であり、フェルメントの収入源の一つだ。

小野寺さんの活動範囲は、牡鹿半島・小積浜のフェルメントを中心に半径約20キロのエリア。おおよそそれと重なる石巻・女川地域で、宮城県は、年間1920頭のニホンジカの捕獲を目標に掲げる。

(図版:桂山未知)

県の鳥獣保護管理計画を検討する委員会のニホンジカ部会長で、石巻専修大学客員教授の土屋剛さん(71)はこう話す。

「現在、牡鹿半島では農産物被害は発生していません。被害に耐えかねて半島全域で耕作地が放棄されたからです。いま問題になっているのは、半島のシカが北上川流域の農作地帯に進出することです。半島から溢れた若いシカの集団が新天地を求めて北へ移動していることがすでに分かっています」

土屋さんは牡鹿半島に暗視カメラを設置し、シカの生息密度を調査・記録している。写真は7月11日の明け方4時ごろのもの。シカが群れで移動しているのが分かる(提供:土屋剛さん)

石巻専修大学客員教授の土屋剛さん。土屋さんは1980年代に、スコットランドやニュージーランドの養鹿(ようろく)事情を調査し、東北大学の附属農場で養鹿に取り組んだ。「日本での養鹿は、生産コストにはばまれて、付加価値をつけない限り産業にすることは難しいことが分かったのです」(撮影:編集部)

北上川の南域に住民と行政、猟友会が協力して新しい捕獲方法を試そうとしている地区がある。石巻市街から田園地帯を抜けた山あいの集落。狭い林道を進んだ先の土地の一角が、単管パイプと漁網で囲われている。囲いわなだ。

「稲井地区ニホンジカ対策協議会」の会長で、農業を営む岡良一さん(69)が説明する。

「このあたりでシカを見るようになったのは10年前ぐらい。はじめは1軒ずつそれぞれ畑を囲ったりしてたんだけど、そのうちシカが網を破ったりくぐったりするようになったんですよ。交通事故も頻発した。これじゃダメだ、地域の最優先課題としてシカ対策に乗り出そうとなったのが3年前です」

3年かけて、4集落分、のべ20キロメートルに防護柵(集落囲い)を設置した。それでもシカはやってきて、白菜や枝豆やネギやカボチャの葉や菜の花のつぼみを食べる。ミョウガもやられた。

石巻市水沼地区にある畑。防護柵を立ててようやくシカの食被害を抑えることができた(撮影:編集部)

ディフェンスだけではらちがあかない。そこで試してみることになったのが囲いわなだ。民家から離れた場所に、砂防ダムをつくるために耕作地をつぶした荒れ地があった。2ヘクタールの土地を高さ約2メートルの網で囲う。秋から春のエサの少ない時期にシカをおびき寄せて、一度にたくさんのシカを撃つ計画だ。

「撃つったって私らは資格がないから、市から猟友会に委託してもらって。シカのことは土屋先生から勉強しました。(囲いわなは)はじめは四面楚歌だったよ。『なに夢みたいなこと、誰がやるのよ』と。でも土屋先生からいただいた資料を見て、うちでも採用できるなと思ったの。(シカ対策は)積極的に誰もやりたがらないよ。何かつくるわけじゃない、マイナスをゼロにする取り組みだもん。だけど、どうせやらなきゃいけないなら楽しみながらやりましょうよとみんなを説得して」

囲いわなの扉をチェックする岡さん(右)と土屋さん。シカが入るとスマホに通知がきて、扉を落とす仕掛けになっている(撮影:編集部)

単管パイプは補助金でまかない、漁網は港からもらってきた。その他の費用は集落で負担した。勤め人も土日に作業するなどして協力し、パイプを立てる作業の日は100人近く集まった。岡さんは言う。

「(シカとの闘いは)未来永劫(えいごう)、エンドレスですよ。手を抜いたらまた増えますから」

こうした工夫の一方で、猟師の減少と高齢化は止まらない。宮城県の狩猟免許保持者は、ピーク時の昭和40年代の1万1000人から、現在は2000人にまで減った。60歳以上が7割を超える。土屋さんはこう言う。

「昨年は腕利きの猟師が3人引退しました。5年以内にがくんと狩猟圧(狩猟によって野生鳥獣の増加を抑えること)が落ちることはたしかです」

小野寺さんが使っているライフル銃の弾(撮影:原淵將嘉)

宮城県では「新人ハンター養成講座」を開催するなどして猟師の確保に努めるが、若い人に参入してもらうにはハードルがある。

自治体が猟友会に有害獣駆除を委託する仕組みのもとでは、基本的に、猟師にとって有害獣を撃つのは「社会貢献活動」だ。1頭当たりいくらで報奨金が出るが、それだけでは、狩猟免許の更新費用や弾代、猟犬の飼育など、猟に出るための出費をまかなうには足りない。本業を持っている猟師が大半だ。農家の岡さんも「あんな単価では……。もっとね、面倒みなければ、あれは続けられねえなと思うよ」と言う。

一日の終わりに銃腔内を銅ブラシで掃除し、照準器をチェックする(撮影:原淵將嘉)

「本当は、1頭残らず、食べれるシカにしたい」

国はシカやイノシシを食肉として利活用する方針を打ち出している。「ジビエ需要の開拓・創出」「良質ジビエの安定供給」によって、ジビエの産業化をねらう。

動物行動学が専門の麻布大学の南正人准教授(62)は、この政策に懐疑的だ。

「そもそも野生動物のマネジメントとジビエの産業化は相反することなんです。減らそうとしているのに、減ったら困るわけですから。それに、おいしく食べるための撃ち方と、駆除の撃ち方は違います。駆除のときは心臓を撃とうが腹を撃とうが構わないわけです。しかしおいしく食べるためには首や頭を狙わないといけない。ジビエは僕はやったほうがいいと思っていますが、その意味は、ハンターが生きていくためです。それと野生動物のマネジメントを組み合わせるから、おかしなことになる」

麻布大学の南正人准教授(撮影:編集部)

もちろんプロ意識を持って有害獣駆除にあたっている猟師はいる。前出の土屋さんによれば、石巻猟友会元隊長の口癖は「俺たちはプロだから」だった。しかし各地の猟友会が高齢化している今、このままでは早晩行き詰まる。

南准教授は「ハンターまかせのマネジメントになってはいけない」と強調する。

「野生鳥獣対策で重要なのは、行政が、中長期的な計画にもとづいて、科学的な管理を行うことです。そこには担い手の問題も含まれます。ハンターの“社会貢献”に依存するのではなく、専属的で職能的な捕獲者を養成して、次の体制に移行していくことが必要です。また、野生鳥獣にしろ、畜産動物にしろ、人間は生き物の命を奪ってコントロールしています。多くの人がその実感を持ち、生き物に対する共感を持った上で、じゃあどうしたらいいかを議論するような、きちんとした環境教育を行っていくべきだと思います」

(撮影:原淵將嘉)

一頭一頭を丁寧に処理するジビエと、捕獲目標の達成が優先される有害獣駆除。そのはざまで食猟師の小野寺さんは、割り切れない思いを抱えている。

「ほんとのこと言うと、撃つんなら、1頭残らず、食べれるシカにしたいの。何頭獲ったかじゃなくて、1頭なんですよ。その1頭が全てで、それを食らいつくすというのが全てなんです。死んだシカって、瞳がエメラルド色になってくんだよね。山に放置されたシカがその瞳で空を見てるの。そんな姿見たくない。野生動物のすごさ、シカの気高さに憧れて始めた部分もあるから。それが欲しくてしょうがなくて、その命を自然から奪って食らう。その矛盾がね、俺にもあるわけです」

フェルメントを訪れる人たちは、小野寺さんの活動を通じて「いのちのてざわり」を感じる。芸術祭があることでその場所は開かれて、都市の生活ではなかなか感じることのできない、野生のリアルを垣間見ることができる。小野寺さんはこう言う。

「俺なんて全然、偉そうなこと言える人間じゃないけど、ここでずっと猟を続けていきたい。ここに来て、こういう場所があることが大事だと思ってくれる人たちを大切にしながら、生きていきたいと思っている」

長瀬千雅(ながせ・ちか)

1972年、名古屋市生まれ。編集者、ライター。