日本人の2人に1人ががんになる現在、働くあなたが突然、がんを宣告されたら? 医学の進歩でがんは「不治の病」から「長く付き合う病気」に変わってはきた。実際、抗がん剤の副作用などを抱えつつも、時間短縮や在宅の勤務を希望する患者は増えている。その一方、企業側はたいてい、治療中のがん患者に対しても、フルタイム勤務を求める。がん治療と就労。その両立問題に直面した人たちに、「何が問題なのか」を聞いて歩いた。(飯島一孝/Yahoo!ニュース 特集編集部)

赴任先のマレーシアで突然の宣告

滋賀県甲賀市に住む無職、辻金之さん(50)は、がんを宣告された日のことをよく覚えている。妻と娘の3人で初の海外勤務に出て8カ月目だった。

「4年前です。マレーシアに駐在中、おなかがもたれ、ちょっと痛いなと思って会社が契約している病院へ行きました。日本語ができる現地の院長に触診してもらったら、『すぐレントゲン写真を撮ろう』と言われ、写真を撮ったら腫瘍がいっぱい写っていて、その場で『がんだ』と」

辻金之さん(撮影:幸田大地)

辻さんの診断書類。マレーシアでのもの(撮影:幸田大地)

母親はがんで亡くなっており、がんには注意を払っていた。海外赴任前の1年間、人間ドックを含め健康診断を3度。兆候は何もなかったという。

「子どもがまだ5歳と小さかったんですが、『まずは会社を辞めなければ』と思った。そして、どうやって生きていくのか。子どものことを第一に考えて、子どもに何を残せるか、と考えていました」

辻さんの勤務先は日本電気硝子(滋賀県大津市)。マレーシアの工場では、営業部の次長格だった。工場は中国からタイ、インドネシア、インドまでをカバーしており、月の半分近くは中国に出張していたという。

「中国では、白酒(パイチュウ)と呼ばれる強い酒で接待していました。強い酒を飲んで辛いものを食べると、血便が出るのは日常茶飯事でしたので、気にしていなかった。そういう面では知識が足りなかったんです」

告知から5日後、新車も置いたまま、一家は身の回りの物だけを持って緊急帰国した。会社が予約してくれた京都大学医学部附属病院で精密検査を受けると、医師は「がんは大腸から肝臓、肺にまで転移していて、外科手術はもうできません。すぐ入院してください」と言い、翌日から抗がん剤治療が始まった。

辻さんの自宅で。家族には歴史がある(撮影:幸田大地)

10日間の入院後、甲賀市の自宅に帰り、外来化学療法を始めた。2週間に1回、通院して点滴を入れ、そのまま帰宅して2日間ずっと自宅で点滴する。それを3年間続けた。今は医療用麻薬を使った痛み止め薬を処方してもらい、毎日服用している。75キロあった体重はがん発覚から1カ月で10キロ減り、今は60キロくらいだ。

辻さんはニット帽を脱いで、こう話した。

「抗がん剤の副作用で、髪の毛がこんなに薄くなったんです。でも1年前からはあまり抜けなくなった。眉毛が抜けちゃうと人相が変わってしまうけど、こちらもなんとか持ちこたえている」

「週4日程度の勤務に」 希望かなわず

がんを宣告されたとき、辻さんには70日余りの有給休暇が残っていた。まずそれを消化し、3年間の休職へ。その間は休業補償として、最大で月収の8割が支給されていたが、3年の経過後については「社員としての復職は正社員か契約社員しかない。パートは認めない」と通告されたという。つまり、週5日の勤務ができなければ、社員として残れない。

取材に応じる辻さん(撮影:幸田大地)

辻さんは「体がきつくてやっていけない。週4日程度の勤務にしてほしい」と要望し、立ち仕事や残業のない職場にしてほしいとも伝えた。それでも、会社側は「週5日労働」を譲らない。結局、復職はかなわず、休業補償期間の切れる今年2月、会社を辞めた。

このケースについて、日本電気硝子総務部は「労働基準のルールに従って真摯に対応させていただきました」としている。それでも辻さんは、会社に感謝しているという。3年間は治療に専念できるよう、支えてくれたからだ。

「これからは治療と就労の両立を認める社会であってほしい、という希望があります。私自身はこれから、子どもとの時間を大切にし、教育とお金を残してあげたい。だから、給料は安くてもいいから働きたいんです」

悔いなき人生を送りたい、と語る辻さん(撮影:幸田大地)

「俺、長く生きられないのか」から一転

神奈川県に住むビル管理会社社員の関直行さん(41)も6年前、すい臓がんの手術を受けた。関さんもまた、がんになるとは思いもしなかった一人だ。

「少し前から、みぞおちあたりや背中が痛いな、って胃薬を飲んでました。ある日突然、朝からすごい吐き気がして、1日に20回くらい吐いた。夕方、はうようにして家に帰ったんです」

近くの病院では原因がはっきりせず、神奈川県相模原市の大学病院に転院した。2013年11月、すい臓と胃の一部、それに十二指腸と胆のう、脾臓を切除し、小腸につなげる手術を受けた。12時間半に及ぶ大手術。そして、病名を知らされたのは、手術の10日後だった。

関さんは「まだ36歳なのに『俺、がんなんだ、長く生きられないのか』と。そのことを思い出すと、今でも泣きそうになるんです」と言う。

関直行さん(撮影:幸田大地)

当時の勤務先は社員約300人で、関さんは管理部の次長だった。手術後、「年明けから復帰します」と伝えたところ、会社側は「時間は自由でいい」。10時出社・定時の18時までに退社という働き方の下、週1回の通院を3カ月続けた。

がん治療と就労の問題に直面したのは、そのさなかだったという。

関さんは通院の際、有休を使っていない。会社側はそれを認める一方、給料を1割カットしていた。そのうち、仕事は増え、残業も多くなった。関さんが「有休を使って通院するので、給料を元に戻して」と申し出たところ、会社側はそれを認めない。手術から3年ほどが過ぎた2017年2月、会社側に「退職したい」と伝えると、「繁忙期に何を言っているのか」と言われ、思いとどまったという。退職は結局、その年の6月だった。

関さんは今、以前の取引先で働いている。正社員ながら、年収は100万円ほど下がった。それでも、福利厚生が手厚く、「すごいラッキーだった。転職してよかった」と感じている。

関さんは、がん治療を契機に転職した(撮影:幸田大地)

「抗がん剤治療の副作用で、手足のしびれは今もひどいんです。薬が替わったときは、髪の毛が5日で全部抜けてしまいました。すい臓がんの再発は心配です。でも、プラス思考でいけば、何かいいことがあるのかな、と思っています」

子どもを持つがん患者でつながる

辻さんと関さんは、ともに一般社団法人「キャンサーペアレンツ」に加入している。子どもを持つがん患者が支え合う団体で、代表理事は西口洋平さん(39)。西口さん自身も2015年、35歳で胆管がんと診断された。「ステージ4」で、今も抗がん剤治療を続けている。

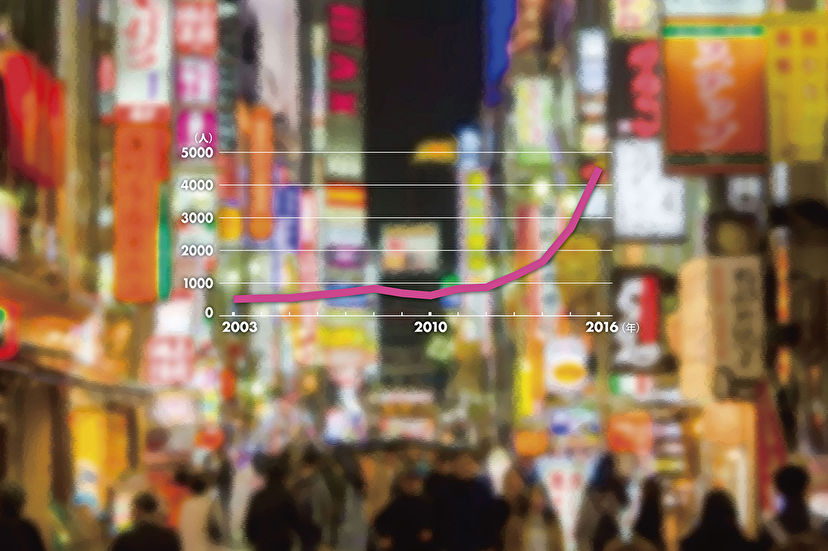

「がんと告知され、頭が真っ白……。孤独感を抱え、手探りの日々でした。そんなとき、小さな子どもを持つがん患者が毎年約6万人ずつ増え続けていると知ったんです。『闘病しているのは私だけじゃない』と思い、子どものいる患者とつながろうと思いました」

西口洋平さん(撮影:幸田大地)

がんと分かったとき、西口さんは人材サービス会社の営業社員だった。治療が進み、外出が可能になると、正社員からパートに身分を変更し、働くようになった。子どもとの時間や体調との兼ね合いなどがあったからだ。

「正社員時代より収入は減りました。お金はないと困る。でも今は、収入の優先順位は自分の中であまり高くないんです。『何かを犠牲にしてお金のために働く』という価値観は、弱くなりました。やりたいことをやる。そういう価値観に変わった感じですね」

働き盛りの世代や子育て世代は、がん患者であることを職場や友人などに伝えにくい環境にある、と西口さんは言う。

「がんと分かったとき、私にも6歳(今は10歳)の娘がいました。打ち明けようと思っても、なかなかできず、結局、妻に伝えてもらって……」。2016年4月に立ち上げたキャンサーペアレンツは、そうした「声なき声」を社会に届ける目的だ。登録会員は現在、全国で3000人超。東京や大阪、名古屋などで「オフ会」を開くほか、子どもが大人のがんを理解できるように「えほんプロジェクト」も手掛ける。

一般社団法人「キャンサーペアレンツ」のHP。小さな娘のいた西口さんが立ち上げた(撮影:Yahoo!ニュース 特集編集部)

がんの宣告は突然やってきて、場合によっては当事者を混乱させる。小さな子どもがいれば、混乱は絶望に変わるかもしれない。だから、キャンサーペアレンツの会員たちは、まずは当事者同士で集い、声を掛け合うことから始める。

「求職の際、病気を開示する必要があるのか?」

がん治療と就労の接点は、各地のハローワークでも見えてくる。

東京のハローワーク飯田橋。幹線の「外堀通り」に面したビルを訪ねると、就職支援ナビゲーターの岡田晃さんが対応してくれた。ここでは全国に先駆け、2013年からがん患者の就労支援に乗り出し、岡田さんのような専門相談員を配置している。

「2017年度は約300人から就職相談を受けました。前年度より100人近く増加。最初は40%程度だった就職率も毎年上がっています。16年度には50%を超え、17年度には63%です」

「相談業務を始めたころは、『求職者はがんですが』と言うと、企業の採用担当者は電話口で声が出なくなって……。紹介も途絶えてしまうケースが多かったですね。最近は少しずつ、『働ける人なら大丈夫』と言ってくれる企業が増えているように感じます」

ハローワーク飯田橋の岡田晃さん(撮影:飯島一孝)

専門相談員を置くハローワークは全都道府県にあり、150近い医療機関と連携しながら、患者の雇用を企業に促す仕組みだ。相談の窓口は、ハローワークに限らない。東京・築地の国立がん研究センター中央病院にも「相談支援センター」がある。

相談に応じている社会福祉士の宮田佳代子さんによると、「仕事がきつく、ちょっと横になれるところがほしい」「今の会社では働くことが無理。新たな仕事を探したい」など内容はさまざまだ。

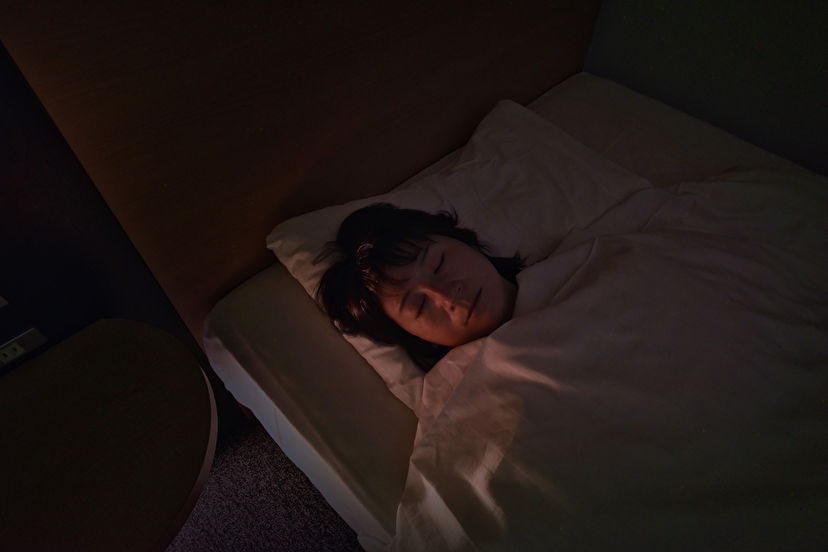

がん患者の多くは離職するかどうかで悩む=写真は「離職票」のモデル(撮影:幸田大地)

宮田さんは続ける。

「今でも患者さんから『がんということを伝えたら、退職をにおわされた』『なかなか採用されなかった』という相談は少なからずあります。私は相談者に『会社を辞めることはいつでもできるので、今の仕事を続ける方法を考えましょう』と話しているんです。企業側の理解は進んできたと思いますし、辞めなくても済む働き方は少しずつ広がっています。当事者の社員から積極的に相談することも可能でしょう。以前は『がん患者を採用したら皆に(がんが)うつってしまうんではないか』などという質問も企業側からあったんですよ」

両立にはコミュニケーションも重要

がん治療と就労を両立させるには、どんな仕組みや支援が必要なのだろうか。

順天堂大学公衆衛生学講座の遠藤源樹(もとき)准教授(41)は「大きく欠けている視点がある」と言う。就労支援は、疾病性と事例性を踏まえなければならない。今はその双方を備えた就労支援が行われていない、という指摘だ。

遠藤源樹・順天堂大学准教授(撮影:飯島一孝)

「疾病性」とは、病名や症状、治療に関すること。「事例性」とは仕事上で支障となりそうな客観的な事実を指す。医療機関では疾病性の言葉でコミュニケーションが図られ、職場では事例性の言葉が使われている。こうした言葉の違いが、最大の壁になっているという。

例えば、診断書に「病名:大腸がん。下痢、倦怠感等認めるが、一定の配慮の下、就労可能」と書かれていても、「一定の配慮」とは何かが企業側には分からない。そこで遠藤准教授は、下痢という疾病性の言葉を「1日10回ほど、トイレで離席する」などの事例性の言葉へ翻訳する試みを続けた。2018年には「疾病性/事例性翻訳ソフト」である「がん健カード作成支援ソフト」も開発している。

順天堂大学を中心とした全国の研究・医療機関が参加する遠藤班は、2000年代から10万人規模の追跡調査(コホート研究)を続けている。その一環として、遠藤准教授らは大企業の正社員を対象として、新規病休者(療養者)の就労実態を長期間追跡した。

これまでの研究によると、病休者の内訳は、男性では胃がん、肺がん、大腸がん、女性では乳がん、子宮がんが多かった。病休開始から時短勤務ができるようになるまでの日数は平均80日、フルタイム勤務までの日数は201日。また病休者のうち約8割は、復職時に時短勤務が望ましい状態だった。

遠藤准教授(右)の研究室で(撮影:飯島一孝)

「がん治療と就労」に必要なものが研究からは具体的に見えてくる、と遠藤准教授は言う。

例えば、復職から5年間の勤務継続率は51%。現状でこの数字だから、企業が復職支援制度を充実させれば、がん患者の2人に1人は治療と就労を両立できることが示唆された。また、再び病休になる人の半分は、復職後の1年間に集中している。従って、この期間には時短勤務の利用を進めるなどの配慮をしたほうがいい――。

「この研究成果をもとに『選択制がん罹患社員用就業規則標準フォーマット』を作成しました。これを参考にして、企業側が時短勤務制度や通院休暇制度などを導入、拡大すれば、がん治療と就労の両立は可能なはず。でも今は不十分です」

2017年にがん治療と仕事の両立支援策を策定した伊藤忠商事は、国立がん研究センターと提携し、専門医による早期発見のための検診や、会社による高度先進医療費の全額負担などを定めている。がん患者がいる部署では、その社員と産業医らが相談し、両立支援プランを作成。時短労働や勤務日を選択できるようにした。両立状況を業績評価に反映する仕組みもある。

抗がん剤治療で使う点滴のセット。この記事の冒頭で紹介した辻金之さんのもの(撮影:幸田大地)

伊藤忠商事の人事・総務部企画統括室長、西川大輔さんは言う。

「罹患した本人だけでなく、周りにいる人たちがどう変わるか。そこが大事だと思っています。家族にがん患者がいると、懸命にサポートすることで家族の絆が強まりますよね? 組織でも同じことをすると、もっといい力が出てくるのではないか。そういう視点でこの施策を進めたいと思っているんです」

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト 後藤勝

撮影:塩田亮吾

飯島一孝(いいじま・かずたか)

1948年、長野県生まれ。ジャーナリスト。元毎日新聞記者。定年退職後、フリー。著書に『六本木の赤ひげ』(集英社)など。