昨年3月に東京都目黒区で起きた虐待事件に続き、今年1月、千葉県野田市で虐待によって10歳の女児が死亡した。子どもの虐待死や虐待被害を防ぐにはどうしたらいいのか。児童福祉の専門家で、厚生労働省の専門委員会の委員長も務める山縣文治さん(関西大教授)に聞いた。(ノンフィクションライター・三宅玲子/Yahoo!ニュース 特集編集部)

絶対に救えたかは、分からない

――山縣さんは、昨年3月に東京都目黒区で船戸結愛ちゃん(当時5)の虐待死亡事件が起こったあと、厚労省は事件を検証する専門委員会を設置しました。山縣さんはその委員長を務めています。結愛ちゃんの死は、どうしたら防げたと思いますか。

地域の児童相談所や関係機関が、決められたルールをきちんと守って実施していたら、亡くなる可能性を減らすことはできたはずです。しかし、必ず防げる有効な施策があったかどうかについては、分かりません。無責任な発言に聞こえるかもしれませんが、それが私の答えです。

山縣文治(やまがた・ふみはる)/1954年、広島県生まれ。大阪市立大学大学院後期博士課程中退後、同助手、大阪市立大学生活科学部教授を経て、2012年から関西大学人間健康学部教授。専門領域は子ども家庭福祉学。主著に『子ども家庭福祉論』(ミネルヴァ書房、2016年)、『よくわかる家庭支援論』(ミネルヴァ書房、2015年)など(撮影:篠田英美)

――山縣さんは厚労省の委員として、2013年度から虐待による死亡事例の検証に携わっています。これまでの事例から、虐待をする人に共通点はあるのでしょうか。

虐待事案に共通する要素はいくつかあります。例えば、お母さんが10代で出産している若年出産や、両親のどちらかに精神的な課題がある場合など保護者側の要因。未熟児や障がい児、何らかの育てにくさを持っている子どもなどの子ども側の要因。単身家庭や子ども連れの再婚、転居を繰り返す、経済的に不安定といった家庭環境の要因です。これらの要素を「リスク要因」と言います。ただし、検証するとそういう家庭が多く見られるというだけで、「若年出産だから虐待する」「経済的に不安定だから虐待する」ではないんです。そこは間違えないでほしい。

通告や相談によって虐待の発生が疑われると、児童相談所の職員によって情報収集や安全確認がなされ、一時保護が必要かどうかを判断するためにアセスメントシートが作成される。子どもおよびその家族に対して取るべき対応は、国が定める「子ども虐待対応の手引き」(ガイドライン)に細かく決められている。

一時保護を決定するためのアセスメントシート(撮影:篠田英美)

――結愛ちゃんの事件では東京に引っ越す前に住んでいた香川県の児童相談所でアセスメントシートが作成されていなかったことが問題になりました。野田市の栗原心愛(みあ)さんの事件では、アセスメントにより虐待のリスクが高まっていることが認識できていたのに、心愛さんを自宅へ帰すことを児童相談所は了承していました。

どちらの事案でも、市民からの通報や子ども自身のSOSを受け取った後に、児童相談所をはじめとする公的な機関が適切に動いていないことが問題です。きちんとやっていたら、死亡する可能性が下がったことは間違いない。しかし、繰り返しになりますが、じゃあ絶対に救えたかというと、それは分からないんです。

児童相談所で一時保護されるところまでいくのは、全体から見れば氷山の一角です。突出した部分の話だけをしていても、虐待の全体像は見えません。

児童相談所への虐待相談件数は増えています。これは事実です。しかし虐待による死亡件数は決して増えていません。むしろ一時期に比べればかなり減っています。ここ10年ほどは年間40〜60件で推移しています。横ばいか、長期的に見れば減少傾向。少なくとも増えてはいません。

厚労省・社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会 第14次報告より作成(図版作成:EJIMA DESIGN)

さらに詳しく見ると、減っている部分と減っていない部分があります。例えば小学校中学年以上の虐待死亡事案は明らかに減っています。一方で、0日児死亡や0歳児死亡は減っていないか、他の年齢層に比較して減り方が緩やかです。ちなみに、0日児死亡というのは、望まない妊娠などで産んですぐに遺棄するケースも含みます。

死亡件数が全体的に減少傾向なのは、水面下での努力の結果だと私は考えています。虐待を早く発見しましょうとか、親の支援をきっちりしましょうとか。さらに一般に意識はされませんが、通常の子育て支援策や保育施策とも連続しています。直接的な虐待防止ではないけれど、親子を支えている。そのような努力をしても防げなかったものが、親子分離や最悪の場合は死亡事案となって現れる。

(撮影:篠田英美)

大多数の人が虐待をせずに子どもを育てているわけですが、いくつかの条件が変わっていたら虐待をしてしまっていたかもしれない、その可能性は誰にでもあります。例えば、思わず手を上げそうになったときにお客さんが来て未遂に終わったとか、身近にいい友だちがいて話を聞いてくれてクールダウンできたとか。「振り返ったらここに可能性があったよね」という場面はほとんどの人に何回かはあると思う。そういうふうに考えたほうがいいと私は思うんですね。

「つながり」が衝動を抑える力を育む

――本来、児童相談所は子どもに関する相談に応じる場所です。親が児童相談所との関わりを避けるケースがあるのはなぜですか。

一つ一つのケースによって異なるので、比較的よくある例として聞いてほしいのですが、多くの親は、少なくとも初めから子どもが憎いとは思っていません。いい親をやろうとしています。そのやり方を間違えたということなんですね。自分のやり方が不適切だということに納得できていなければ、児童相談所が介入してきたことに対して「私、頑張ってるのに、なぜ疑われなければいけないの」「周りの親だって叩いている。なんで私だけそんなに言われるの」となる。それが児童相談所を不愉快に思うということだと思います。

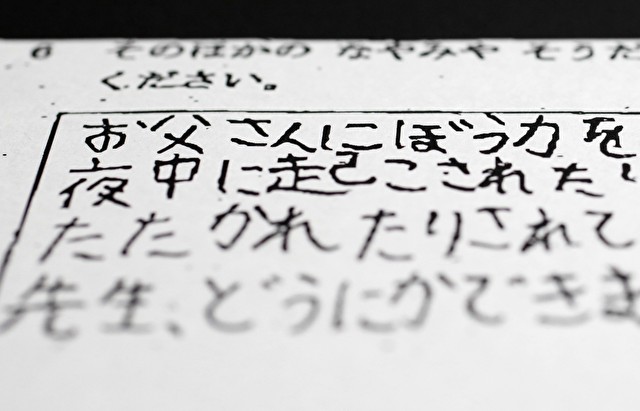

野田市の事件で、虐待を訴えた心愛さんの自筆アンケート。2019年2月1日、野田市役所で撮影(写真:毎日新聞社/アフロ)

ソーシャルワーカーさんたちは「あなたに問題があるから改善すべき」という言い方になりがちです。もちろんワーカーさんたちは対等に話そうとしているのですが、言われたほうには、そのように聞こえてしまいます。虐待をする親に限らず一般にそうだと思いますが、他人の指導助言を素直に受け入れることは難しい。「否定された」「ダメな親だと言われている」と受け止める人もいます。あるいは、「(一時保護で親子)分離されたら子ども自身からも自分が否定されるのではないか」「もう帰ってこないのではないか」という不安を持つ人もいます。いつまでも監視されているように感じて不快に思う人もいます。全てがそうだと言っているわけではありません。親の気持ちはそのように千差万別だということです。

――結愛ちゃんや心愛さんのような痛ましい事件が起こると、こうなる前に社会の側で何かできたことはなかったのかと考えるわけですが、私たちにできたことはなかったのでしょうか。

結愛ちゃんの事件で言えば、暴力的で母子含めて支配的なかたちで関わる男性が再婚によって母子家庭に入ってきた。香川に住んでいたころ、ケガをした状態で外にいる結愛ちゃんを見た住民が児童相談所に通報しています。公的機関につながっているわけで、地域住民にこれ以上を求めるのは難しい。

心愛さんのケースも父親が暴力を振るっていたと言われています。虐待防止を考えるときに「地域の力」ということが言われますが、住民の側からしたら、暴力的な人に関わることは自分自身にも危険を感じることですから、非常に難しいんです。

虐待の現場となった千葉県野田市のアパート。2019年2月5日(写真:Kodansha/アフロ)

虐待等をする人には「つながり」を持てない人が多いんですね。多くの人は、相談できる相手とか、気軽にお茶に誘えるいい友だちとか、そういう「つながり」を持っています。(さまざまな人と関わることで)虐待をしてしまいそうな衝動に対処できる力が育っていく。そういうことも含めての「(社会と)つながる力」。ただ、ある人にそういった「つながり」が少ないからといって、その人が必ず虐待すると言うことはできません。検証できない。実験してはいけない事柄なんです。

どの親も子どもを虐待する可能性を持っています。しかしそれを抑える何かがその人に備わっている。そう考えたほうがいいと思います。専門用語で「レジリエンス」と言います。弾力ですね。例えば、シングルマザーで非正規雇用という「リスク要因」を持っている人がいるとします。同時にその人は子育てに協力的な祖父母やいい友だちを持っていたり、保育所の先生と良好な関係を築けていたりするとする。彼女を「プロテクト」(保護)する要因です。「プロテクト要因」が「リスク要因」を上回っていれば、総合的にレジリエンスは高まります。リスクが高ければ虐待になるのではありません。

(撮影:篠田英美)

福祉関係者はリスクだけで語りがちです。児童相談所が行うリスクアセスメントにもプロテクト要因は入っていません。なぜなら緊急性で動くから。今この瞬間に対応できないと、その間に子どもが亡くなったらえらいことだから、リスクだけをリストにする。親が持っている強みはなかなか評価できない。

しかし、その人がどれだけ自分を支えるものを持っているか、世の中がそれを準備できているか。虐待防止施策はそういう見方で構築していくほうがいいのではないかと私は思っています。

親を支えるものを社会の側がどれだけ用意できるか

――結愛ちゃんや心愛さんのケースは「暴力的な父による加害」でしたが、データを見ると、加害者で最も多いのは実母で、6割弱を占めます。

今の若い世代では子育てに父親が関与することが増えてきていますが、現代社会で子育てを担うのは母親であることが依然として多いですから、母親への支援という視点は欠かせません。

母親が子育ての主体になったのは戦後です。それ以前は女も重要な働き手だったと言われています。戦後、世の中が第一次産業から第二次産業へ移ると、働き方も変わります。高度成長期あたりから、男は外で働き、女が家庭を担うという分業になりました。遅れて女も働くようになったときに、女は「妻・母」の役割を背負って働かざるをえなくなりました。でもそのときはまだ祖父母世代が近くにいました。

プラスチック製の小さなコマ。泣いたりぐずったりしている子どもをあやすために、いつも鞄に入れている(撮影:篠田英美)

次第に核家族化が進みますが、身の周りに子育てのお手本がない。若いお母さんたちは子育ての仕方が分からない。働いているお母さんたちはどんどん苦しんでいく。

その後、今度は世の中が働く女性を応援するようになりましたよね。保育所をはじめとする子育て支援制度が整備され、企業も産休・育休制度を設けるなど、働く女性の周りにレジリエントなものがいっぱい出てくる。新聞もテレビも「働くことは子どもにとって決してマイナスではありません」と言ってくれる。2000年代以降は、働いていないお母さんのほうが疎外感や葛藤を抱いているように見えます。

――山縣さんは著書で「専業主婦、核家族、保育所や幼稚園にいっていない3歳未満の子どものいる家庭を支えることが重要」と書かれています。

なぜなら、そういった人たちが一番、自分の周辺にプロテクト要因となる社会資源が少ない可能性があるからです。夫の転勤などで見知らぬ土地に引っ越しをしたりすればなおさらです。

それから、0〜2歳の子どもは自分を守る力がほぼないので、単純に危険度が高い。お母さんが働いていれば保育所という重要な社会資源につながれるが、働いていないとそれさえありません。

(撮影:篠田英美)

虐待防止は児童相談所だけでやっているわけではありません。例えば、保育所の利用が進んだことで、虐待は抑制されていると私は考えています。なぜかというと、少なくとも昼間の8時間とか9時間は預けられるわけですよね。その間、働くにしても何にしても、親は子どもと離れて、自分らしくいる時間を持てる。ストレスも減る。子どもに対して虐待的な対応をしなくて済みます。

間違えてはいけないのは、保育所は虐待を減らすためにやっているわけではないということ。利用者もただ普通に利用しているだけです。最近になって虐待防止の効果が意識されるようになっていますが、今ある子育て支援施策に虐待防止の「におい」がつくことに、私は賛成しません。虐待対応の色がないところにその色をつけてしまうとどうなるかというと、ギリギリのラインにいる人が「そこへ行くと疑われちゃう」と思いかねない。ギリギリのラインで不安を抱えている人ほどそう思いますよね。「泣き声がしたら疑われる、だからドアを閉めないと」「泣いたらふとんをかけよう」となる。「泣き声は虐待につながっている」と施策が言えば言うほど「泣かせてはいけない!」となる。「においがする」とはそういうことです。どんなサービスでも、施策を行う側ではなく、利用者の立場で見なければいけません。

2019年2月8日、児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議が開かれた(写真:毎日新聞社/アフロ)

――そういった「もしかしたら虐待をしてしまうかもしれない」という不安を抱えている人に、山縣さんだったらどんな言葉をかけますか。

「仲間を探しましょう」と言います。自分の身の周りに「共感」をつくる。施策を行う側は「あなたは孤立してないよ」「あなたの仲間がここにいるよ」というような、結び付きをつくりだす仕掛けを今まで以上にやらないといけません。先ほども言ったように、虐待等をされる方々には、結び付きが下手な人が多いんです。

子育てサークルや地域ネットワークなど、いろんな人がいろんな提案をして、いろんなことをやってきましたが、虐待をなくすことはできていません。

私はお母さんに声を掛けるとき、「よく頑張っているね」と言うようにしています。褒めてあげる、認めてあげるということです。「頑張らなくてもいい」とは言いません。周りの人や制度を上手に使える方向に頑張る。自分だけでやろうと思わない。現代社会は、人の力を借りずに生きていける社会ではないのだから。

子育てで母親にしかできないことはほとんどありません。妊娠と出産ぐらい。初乳だって母乳にこだわらなければ、お父さんにも他人にもできます。子育ては実の親が望ましいと私は思うけども、実の親しかできないとか、女のほうが上手だとかいうのは違います。補い合って、助け合って、トータルで家庭が成り立ち、社会が成り立てばいいんです。

子どもたちに必要なのは、安心して心が帰れる場所です。実親は分かりやすいし、子どもも混乱しないからアドバンテージがありますが、里親、施設職員、保育士など、他の人でもいい。複数あってもかまわない。これをアタッチメント(愛着)の対象と言います。「安心」「安全」「安定」がキーワードです。あなた自身が一人で頑張らなくてもいい、「つながる力」を持てばいい。レジリエントな社会をどうつくっていくかを私たちは考えないといけないと思います。

(撮影:篠田英美)

三宅玲子(みやけ・れいこ)

1967年、熊本県生まれ。ノンフィクションライター。「人物と世の中」をテーマに取材。2009〜2014年、中国・北京在住。ニュースにならない中国人のストーリーを集積するソーシャルプロジェクト「Billion Beats」運営。