救急隊員になったばかりのころ、119番通報で現場に行くと、けんかで刺された知人が血を流していた。「何もできずに頻拍、瀕死の状態を見てたんです。今だったら……」と59歳になった隊員は言う。当時は救急救命士の制度がなく、一刻を争う現場であっても、医師ではなかったこの隊員に救命措置はできなかったのだ。人と人を結ぶ現場、命をつなぐ現場は数限りない。救急救命士、ボランティア団体の代表、ホームレス支援の外国人、そして自殺防止に奔走する元警察官。彼ら4人が語る「平成」には、「生きよう」「助け合おう」「きっと新しい世界がある」といったメッセージがあふれている。(Yahoo!ニュース 特集編集部)

「後輩に言うんです。モノも人も愛し、勇気を持って現場へ、って」

さいたま市西消防署 消防司令長 石井利夫さん(59)

石井利夫さん

石井利夫さんは1978年、浦和市消防本部(現・さいたま市消防局)に入職した。91(平成3)年に救急救命士制度がスタートし、その6年後に同市消防本部で6人目の救急救命士となった。

「救急救命士の制度は、平成に入って一気に進みましたね。それまでは傷病者を前にして法律(の制約)で処置できないもどかしさ、悔しさがありましたね。知り合いの死の現場に直面したこともきっかけです」

「昭和の最後のころ、けんかで知り合いが(割れた)ビール瓶で刺され、(救急隊員だった)私がたまたま救急車に乗って行きまして。失血死ですよね……最終的には。何もできなかった。何もできずに頻拍、瀕死の状態を見てたんです。今だったら圧迫止血をしたうえで、点滴でどうだったかなと。助かった可能性はあるのかなって」

命の現場では悔しいこと、つらいことの連続だった。

「救命士の資格を得て、一人でも多く救いたいと思いました。ただ、当時は、医師の指示がないと救命士も処置ができなかった。あくまで診療の補助ですから。今でこそ、一般の方でも自動体外式除細動器(AED)を使って心肺停止状態の人に救命処置ができますよね? 私の時代は心電図を見て、心臓がけいれんしてる波形だと思っても、すぐに処置ができないんです。医師に症状を伝えて『処置していいでしょうか』と尋ね、『どうぞ』と言われないとできない。時間がかかるんですよ。指示を待ってるうちに、けいれんの波形が変わって、私たちが処置できない状態になっていたり。悔しかったですね。病院の医師がつかまらない場合は、待つしかなかったんです」

命の現場について語る

「バブル経済がはじけた後は自損(自殺)行為がですね……ほんと多かった。救急車に乗務するたびにですね、そういった光景を……日々そういう傷病者を見てましたね。つらかったですね。家族、関係者の方とも接しますし。つらい。今でもそういった光景を見るとですね……やはり、命をね、大切にしてほしいと」

心肺停止の人を救うには、全国平均約8分とされる救急車到着までの「空白の時間」に何をするかがカギとなる。

「救命士制度が始まり、救命講習も盛んになりました。救急車到着までの『空白の時間』を埋めるには、現場に居合わせた市民の力を借りなければなりませんから。ただ、これは自戒になるんですが、有名なテーマパークに家族と行ったとき、開場と同時に整理券を配っている方向に行くと、人だかりができていて男性が仰向けで倒れてたんですね。心肺停止状態です。『私は救急救命士です』と名乗って心肺蘇生を始めて、周りの人に救急車の要請もしました。到着まで手伝ってくれる人がいればいいなと思っていたら、人だかりが一斉に動き始めたんですよ、整理券のほうに。ショックでしたね。救急車の誘導とかやってほしいこともあったんです。悔しい思いと同時に、いざというときに実践していただけるような、そういう救急の講習をしなければと、改めて思いましたね」

命を救うAED

かつてAEDは、日本では医師しか使用を許されていなかった。救命士が原則、医師の指示がなくとも使えるようになるのが2003年。翌年7月からは一般の人まで使用が認められた。

「誰もがAEDを使えるようになって、うれしかったですよ。やっとここまできたかと。講習を受ける人も急に増えましたね。誰もがAEDによって命を救えるんだと。AEDは愛と勇気が姿、かたちになったような気がしますね。応急手当てができる人は愛がある人、勇気のある人だと思います。今はAEDのふたを開けたり、ボタンを押せば音声ガイドが流れますから、あとはいかに行動に移せるかですね。平成の30年間で日本の救急救命は大きな変化を遂げたと思っています」

「この仕事は何といっても人を思いやること、それが最も必要です。あとは行動に移す勇気。よく後輩に言うんです。あいさつや身の回りの整理整頓のような当たり前のこと、そういう幼稚園生でもできるようなことを大事にして、モノも愛して、人も愛して、思いやりの心を育てようよ、と。あとは常に全力投球で現場に臨む。勇気を持ってね」

(文:本間誠也、撮影:長谷川美祈)

「失われた何十年って、言ってる人が勝手に行き詰まってる感じ」

国際ボランティアNGO「NICE」代表 開澤真一郎さん(50) 川崎市

開澤真一郎さん。年じゅう、半袖にサンダル

大学生のときに立ち上げた「NICE」は、国内外で国際ボランティア・ワークキャンプを運営している。送り出したボランティアは延べ7万人。当の開澤真一郎さんは今も現場に出る。

「現場のことはみんなに任せて、社長業をもっとやるべきだというのは分かるんだけど、でもやっぱり、離れたくないんで。ボランティアと一緒に土掘ったり、子どもと遊んだりとか。海外ではカンボジアとか、アジアが多くってね。でも、ロシアとかもたまにやってる。北極圏に近いところで、クマのような国立公園のレンジャーたちと一緒に薪割りしたり、ウォッカ一緒に飲んだり、サウナ入ったりとかしてね。すごい楽しい」

「長くやってるから、親子で参加する国際ワークキャンプもできた。うちにも、4歳から12歳の4人の子がいてね。自分の子どもには『カイくん』って呼ばれてるんだけど、(キャンプに)興味があるって言うときには、連れていってるよ。放っとくと、田んぼで泥まみれになっていたり、タニシを捕まえて『これ食べたい』って言って。しょうがないから茹(ゆ)でて食べさせる。結構おいしいって。バッタもそう。食べたいって言うから、しょうがないなぁって調べて、揚げて食べさせた。そしたらすっごい喜んでた」

気持ちが乗ると、カッパのお皿をのせる

お金も物も人脈もないところから、スタートした。

「大学を1年間休学して、世界を放浪してたんだよね。その途中、1989年にポーランドのワークキャンプに参加して面白かった。調べたら、当時ワークキャンプは日本にはない。そこで、日本にいる海外のワーク経験者のリストを手に入れて、手紙を書き、6人が集まって、俺入れて7人で新宿の居酒屋へ。その乾杯とともに、1990年2月4日に始まったのがNICE」

参加者とミーティング

「困ったことって、実はない。ないことで逆によかったってことが、結構あるんだよ。水俣(熊本県)のワークキャンプでね、宿泊する公民館にお風呂がなくて、それで、近所にもらい湯をお願いした。3人ぐらいに分かれて何軒かにね。待っている間に、家のお母さんとかが、これでも飲みな、っておしゃべりが始まって。(外国人の参加者と)言葉が通じなくても結構盛り上がって、次の日行くと、お父さんがビール瓶を置いて待ってる、みたいな。最初は、お風呂を貸してもらうだけだったのに、もう交流のほうがメインになって、毎晩のように楽しくご飯食べたり、お酒飲んだりするようになった」

国際的なボランティア・ネットワークの要職も長年務め、1年のうち延べ3カ月は海外だ。大学で教鞭もとる。

「今の若者って昔と変わった?ってよく聞かれるんだけど、俺からすると変わらないな。やっぱり違いはあるよ。お酒をあんまり飲まなくなったとか、SNSばっか見てるとか。でも基本的に話してることとか、一緒だよ」

話し合いでは真剣さが増す

「この30年ぐらい、失われた10年とか20年とかよく言われてる。でも、言ってる人が、勝手に行き詰まってる感じがあるね。1980年代より90年代以降のほうがよっぽど自由じゃないかな。社会の秩序が崩れて、安定を求める人にはつらいかもしれないけど。チャンスも広がっていて、好きなことを自由にやりたい人にとってはね、素晴らしいよ」

(文・撮影:益田美樹)

「僕の役割は教会の中で祈ることじゃない」

NPO法人「山友会」代表 ルボ・ジャンさん(73) 東京・山谷

ルボ・ジャンさん

かつての日雇い労働者の街、東京・山谷地区。現在は高齢化が進み、孤立死などの問題にも直面している。この街で35年間、ルボ・ジャンさんは山谷の人々に寄り添ってきた。

「山谷で暮らすおじさんたちが、ここ山友会にお茶を飲みに来るんだ。僕は必ず彼らの名前を呼ぶようにしてる。だって人間一人ひとり、名前を持っているでしょ? 彼らは社会から無視されてると感じてきたから、人として認めてあげることが大切なんだ。孤独って、とてもつらいんだよ」

炊き出しに並んだ人に声を掛けるジャンさん。多いときには200人が並ぶ

「宣教師として1972年にカナダから来た。僕も孤独な日々を過ごしたよ。生活も大変だったから、喫茶店などで働いていた。日本語もよく分からなくて、毎日怒られていたよ。仕事場以外でも『外人』ということで差別されたし。そんなときに『山谷でボランティアをしてみないか?』と誘われて。みんな日雇いで働く肉体労働者で、仕事にあぶれた日には朝から酒を飲んで。けんかして血だらけの人もいたね。でも、話を聞くと、会社が倒産したり、家族と離別したり。僕と同じように孤独だった。20年くらい前からかな、少しずつここを第二の故郷みたいに感じるようになったね」

山谷のドヤ(簡易宿泊所)で暮らす約4000人のうち、4分の3が60歳以上。多くは身寄りがないという。

「平成を振り返ると、大変な時代だったという気持ちかな。バブルが崩壊したときは、山谷でも仕事が少なくなった。ドヤに泊まれなくて公園に野宿する人がたくさんいた。凍死する人も年に何人もいたよ。真冬の夜、寒さに耐えきれないから、焚き火したり、お酒飲んで紛らわそうとするけど、そのまま路上で寝て死んでしまうんだよ。仲間が死んで、火葬に立ち会ったのが僕一人だけだったことも何回もある。寂しいよ。特に僕より若い人が死んじゃうとね」

仲間がドヤで亡くなり、翌日見つかった。山友会の職員が部屋に花を供える

「2005年を過ぎたころから、路上で暮らす人が減っていった。世の中が良くなったから、だけじゃないよ。みんな年を取って、病気が悪くなって、救急車で運ばれたり、施設に入ったり。路上で亡くなっていたこともあるよ。最近、山谷では1日に何回も救急車のサイレンが聞こえるよ。部屋で亡くなっていて何日かしてから見つかることもあるし」

死んでも仲間と一緒にいたいから、クラウドファンディングで共同墓を建てた。

「9年前、弟のようだったカワちゃんが、アパートで一人で死んでいたんだ。お骨は故郷の東北に。1年後にお墓のあるお寺を訪ねたけど、カワちゃんの家のお墓はここにはない、って。たくさん積もった雪をかき分けてお墓を探したけど、見つからなかった。帰りの新幹線で、みんなのお墓をつくろうと決めた。生きている間も、死んでも一緒にいたい。3年前、近くにある光照院というお寺に協力してもらって、仲間たちのためのお墓を建てたんだ。僕もここに入るよ」

山友会の炊き出しに並ぶ人々。高齢者も若者の姿も見える。隅田川沿いで

「今も宣教師だけど、教えは説かない。クリスマスのミサにも出ない。30年ぐらい前かな、ミサに出ようと教会に行ったんだけど、聖職者や信者は暖かい教会の中でミサをしていたのに、冷たい雨が降るなかで100人以上の野宿の人たちが外で待っていたんだよ。それを見てね、僕の役割は教会の中で祈ることじゃない、と。それから、クリスマスは山谷のおじさんたちと過ごして、心の中で祈っているよ。人にとっての教会や宗教はね、共同体をつくるためにあるんだよ。僕にとって大切な人は、おじさんたち。僕の共同体はここにあるよ」

(文・写真:後藤勝)

「死んだらアカンくらい誰でも言える。わしがなんとかしてやる」

NPO代表、元警察官 茂幸雄さん(74) 福井県

茂幸雄さん

茂幸雄さんは、福井県坂井市の「東尋坊」で、自殺防止活動に取り組む。“ちょっと待ておじさん”として知られる茂さんらは、これまで640人以上の自殺志願者の命を救ったという。取材の日は冷たい雨だった。

「(雨の日は自殺が多い?)全く逆。天気のいい日だけ。そういう人間の心理があると思うんやて。私の感覚では、(自殺者の数は)天候が一番左右していると思うな。2018年は雪があったんで、4月まで1人も(保護者が)いなんだ。びっくりしたんやけど。ただ、(冬が)済んだら途端にな……9月は10人も保護したんよ」

「(声掛けは)『こんにちは、何してんの〜?』って。(自殺志願かどうかは)行動を見とれば、すぐ分かる。まず服装から違う。全体的に暗くて、よれよれ。疲れきった顔で、下ばっかり見ている。(パトロールを)14年もやってきちんやけど、悩んでる人がいると、友だちみてえな感じがしいんやって。『朋あり遠方より来(きた)る、また楽しからずや』じゃねえけどさ。『何苦しんでんや?』って。ポンと(肩を)叩いてあげれば、表情がコロッと変わる。赤みが差してくるっちゅうんかね」

メンバーが順番でパトロールして声掛けを行う

元警察官。定年前は東尋坊を管轄する警察署で副署長だった。定年後の2004年、NPO法人「心に響く文集・編集局」を仲間と設立。その前年、全国の自殺者数は3万4000人を超え、ピークに達していた。忘れ難いシーンがあるという。「平成」がちょうど半ばだった2003年の9月3日のことだ。

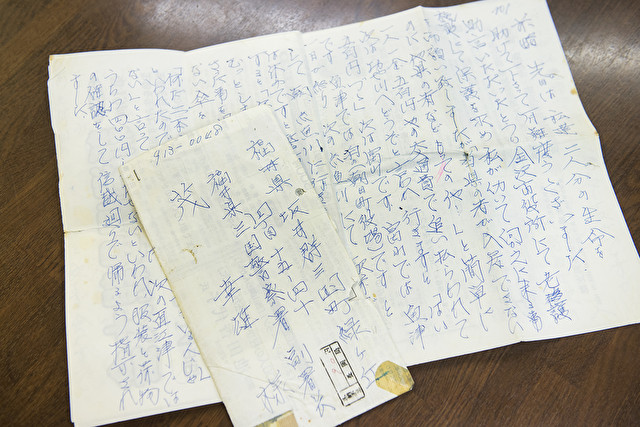

「午後6時ごろ、老カップルがあずまやで休んでたんですよ。東京で居酒屋を経営してたけれども、景気が悪く借金が増えて自殺しよう、と。すぐパトカーを呼んで、病院へ搬送してもらって。(町の)福祉の課長に引き継いだんです。そこからや、問題は。生活保護は『現在地保護』といって、(申請に訪れた)その自治体が保護せなという規定があるんですよ。ところが、役所は『あんた東京の人でしょ。東京で生活保護取れ』と、隣の市町村への交通費しかくれんのや。三日三晩、野宿しながら行くんですよ。最終的に新潟の長岡市で、小千谷までの320円の交通費だけ渡されて……(2人は自殺してしまった)。こんなもん、殺人や。私宛ての手紙、お金が払えなくて切手も貼らずに投函してきたんです。チラシの裏紙にだーっと書いてあるんですよ……」

「(03年だけで)80人近くを自殺未遂者として保護したんや。その人たちは『死ぬのは怖い』『死にたくない』っちゅうんですよ。『死にたい』っちゅう者、いないんですよ。理由をよく聞くと、追い込まれている。病気なり、上司のパワハラなんか。これは社会的、構造的な犯罪でねぇか、と。けれども、政治的には(自殺は)個人の問題やちゅうて、相手にしてくれないんですよ。生の声をみんなに分かってもらわなあかん。なんとかして全国に発信してやろう、と活動を始めたんです」

茂さんに届いた老カップルの手紙。「これから、この様な人間が三国に現れて同じ道のりを歩むことの無いように二人とも祈ってやみません」と書いてある。「三国」は東尋坊のある地域名

平成後半の15年間で、東尋坊の自殺者数は年間20〜30人から10人前後に半減した。

「特効薬がある。相手がどういう言葉を待っているかなんですよ。死んだらアカンくらい、誰にでも言える。『生活保護取ったらどうや』とか、『自己破産したらどうや』とか。どこの相談所に行っても、こういう言い方ばっかり。一緒に歩いてあげなきゃあかんのですよ。『わしが、なんとかしてやる』。この言葉しかないんです、あの人たちを助ける言葉は。相手の気持ちを自分の悩みごととして受け取ってあげんことには解決できない。相手も信用してくれん。(保護した人たちは)みんな元気になってる。再出発してるんですよ」

NPO法人「心に響く文集・編集局」の事務所。「東尋坊は(人生の)終着駅じゃない、(再出発の)始発駅ですよ」と茂さん

「平成というと、バブルの崩壊があって自殺が増えて。当時は日本の経済は世界第2位であったと。しかし、自殺者がすごく多いのに先進国っちゅうのはなんやと、世界中からバッシングを受けたんですよ。自殺対策基本法ができて、今やっと、駆け込み寺ができてきた。『平成』は、人の心の中まで入っていくような対策のスタートラインにようやく立ったと私は思うね」

(文:末澤寧史、撮影:片岡杏子)

【連載・「わたし」と平成】

平成が終わろうとしています。都会や地方、職場や家庭で日々を生き抜く人々には、それぞれに忘れられない思い出や貴重な体験があります。有名無名を問わず、この30年を生きたさまざまな人物に焦点を当て、平成とはどんな時代だったかを振り返ります。本連載をまとめた書籍『「わたし」と平成 激動の時代の片隅で』は3月26日刊行。