欧米を中心に広がる国際認証に「MSC」がある。通称「海のエコラベル」。水産資源を獲りすぎていないか、海に負荷をかけすぎていないか――持続可能な漁業であるか否かをはかるための認証制度は、世界のマーケットでの価値を高め、大きな存在感を持つようになっている。「魚食大国」日本は、世界マーケットからの「黒船」とも目されるこの認証とどう向き合おうとしているのか。試行錯誤する現場を追った。(ノンフィクションライター・中原一歩/Yahoo!ニュース 特集編集部)

南太平洋で一本釣りされたカツオはすぐさま急速冷凍され、船倉で保存される(撮影:八尋伸)

日本有数の漁港として知られる静岡・焼津港。7月中旬。操業を終えたばかりの遠洋漁船「第22明豊丸」は、水揚げの真っ最中だった。船を所有する「明豊漁業株式会社」は、伝統の一本釣りでカツオとビンチョウマグロを狙う。漁場は南太平洋。船倉にはマイナス50度の超低温で保存されたカツオがびっしりと詰め込まれていた。水揚げ後、カツオはすぐさま工場に運び込まれ、炭火焼きの「カツオのたたき」に加工されて全国のスーパーなどに出荷される。商品パックにあるラベルが貼られていた。今、日本だけでなく世界から注目されるラベルだ。

日本国内では一部のスーパーで取り扱いが始まっている。青いマークがMSC認証を受けた証である(撮影:編集部)

「これは『MSC』と呼ばれる国際認証です。別名『海のエコラベル』。カツオが資源として持続可能であり、資源に負荷を与えない一本釣りという漁法で獲ったことを証明するものです。同じカツオならば、環境に配慮された漁法で獲られた魚を食べてほしい。わざわざ、この認証付きの商品を選んで購入してくださるバイヤーも増えていますから」

そう話すのは明豊漁業の代表取締役社長・松永賢治さんだ。明豊漁業は日本でいち早くこの国際認証を取得した。

MSC認証を取得した証明書。莫大な費用がかかるので漁師個人での取得は難しい(撮影:八尋伸)

MSC認証制度は、英国に本部のある国際NPO(非営利団体)「Marine Stewardship Council(MSC・海洋管理協議会)」が管理・運営する。MSCの誕生のきっかけは、1992年、世界三大漁場のグランドバンク(カナダ・ニューファンドランド島の南東沖の大西洋)で、操業していたおよそ3万人の漁業者が失業するある出来事がきっかけだった。

MSC日本事務所・広報担当マネジャー・牧野倫子さんは言う。

「欧米ではおなじみの、フィッシュ・アンド・チップスの材料となるマダラが全く獲れなくなったのです。この出来事が国際社会に世界の漁業資源の枯渇を知らしめるきっかけとなりました」

これ以降、持続可能な漁業を普及させるため、各国のNGOや漁業関係者が協議を開始し、1998年にMSCの認証基準が策定されたのだ。いまでは世界の天然漁獲物の約12%がMSCの認証漁業によって水揚げされるまでに成長しつつある。MSCが日本に上陸したのは2006年。初めて認証されたのは日本海沿岸でとれるズワイガニと赤ガレイだった。

1年のうち9ヶ月はカツオやビンチョウマグロを狙って航海に出る(撮影:八尋伸)

松永さんがMSCの認証を取ろうと決めたのは、2011年の東日本大震災がきっかけだった。

大学卒業後、地元・焼津の水産加工会社に就職。その後、宮城県塩釜市にある関連工場に出向することになる。そこで東日本大震災に遭遇し、塩釜港は津波で壊滅した。そんななか、沿岸部にあった出向先の加工場は奇跡的に浸水を免れた。しかし、震災によって東北有数の港町の風景は様変わりした。それまでも港に係留される漁船の数は年々少なくなっていたが、震災をきっかけにいよいよ廃業する漁業者が増えたのだ。

塩釜港は国内有数の「まき網漁」の基地として知られている。まき網漁は魚群探知機で魚の群れを探し出し、群れの周囲を網で囲み、その群れごと一網打尽にする。釣り糸を垂れても必ずしも魚が釣れるとは限らない「釣り」に比べて、「まき網」は確実性の高い漁業として定着している。この漁法が原因でマグロやカツオなどの水産資源が絶滅の危機にあるという批判は、欧州を中心に根強い。松永さんの会社もまき網船を2隻所有している。

「水産庁によって決められた漁業枠を守って漁をしても、まき網は常に『乱獲じゃないか』という批判がつきまとう。であるならば、第三者の国際機関による審査を受け入れ、自分たちの漁業が持続可能であることを証明したかった。後ろ指をさされる漁業から脱却したかったのです」

船頭は日本人だが船員はキリバス人やインドネシア人が多い(撮影:八尋伸)

震災後のある日、遠洋漁業に使われる1隻の船が売りに出されていた。また一人、漁師が廃業したのだった。松永さんが生まれ育った焼津は、カツオの水揚げ量で日本一を誇る町。松永さんの祖父もカツオ漁師だった。いつか自分もカツオの一本釣りをやってみたい。松永さんはこの船に将来の夢を託した。

「漁業に関わる者として、カツオに限らず豊かな海洋資源を次の世代に残したいと思いました。だからこそ、良質な魚を獲り、自分で加工して自分で販売する。原材料の調達から加工、販売、その全てに責任を持ちたかったのです」

現在、明豊漁業では4隻のカツオ遠洋漁船を所有している。MSCの対象となるのは、厳格な環境基準に適合した漁業で獲られた天然の水産物、および加工品。科学者、NGOの代表者などから構成される独立機関によって「資源の持続可能性」「漁業が生態系に与える影響」「漁業の管理の仕組み」など28項目の審査が行われる。

水揚げされたカツオはすぐさま工場に運ばれ加工される(撮影:八尋伸)

日本の遠洋漁業は、いつ、どこで、どれくらいの量を、どのような漁法で獲ったのか、どんな魚種が混獲されたのかなど、あらゆる情報を記録することが義務付けられている。いったん、MSC 認証を取得すると、これらの記録を審査機関に提出することが求められる

MSC認証を受けた水産物を使用する取り組みは、レストラン業界でも始まっている。

一日の仕事を終えたその足でシェフたちは勉強会に集まる。食材が持続可能でなければ自分たちの将来も描けない(撮影:八尋伸)

7月中旬。午前0時、東京・西麻布の交差点近くにあるレストランに、仕事を終えたおよそ30人のシェフたちが集まっていた。「Chefs for the Blue(シェフズ・フォー・ザ・ブルー)」という団体のメンバー。料理人の立場から日本の水産資源の未来を考えようと2016年に設立された。代表世話人であり、呼びかけ人のフードジャーナリスト・佐々木ひろこさんは、立ち上げた理由をこう説明する。

呼びかけ人の佐々木ひろこさんはフードジャーナリスト。欧州で行われるサステイナブルシーフードに関する会議など、世界各地を取材し続けている」(撮影:八尋伸)

「魚を獲りすぎない。海や川などの環境に負荷を与えない。漁師など生産者の生活を守る。こうした考え方に基づいた『サステイナブルシーフード』について、料理人の立場から考えて広めたいと思っています。MSCの認証を持つ漁業者はもちろん、この理念に賛同する各地の漁業者から食材を調達できればと思っています」

そもそも、料理人たちが持続可能な水産物について考えるようになったのは、ある危機感からだった。北品川のフレンチレストラン「カンテサンス」の岸田周三さんはこう言う。

「市場から仕入れる魚の質が年々悪くなっている実感があった。けれども理由が全く分からなかった」

原宿のフレンチレストラン「シンシア」の石井真介さんは、こう話す。

「水産物の値段が全般的に高騰し、この20年で2倍になった魚もある。私の子どもの世代が大人になったとき、普段の食事で魚が食べられるのか不安になります」

広尾の中国料理店「茶禅華」の川田智也さんによれば、こうだ。

「マグロにしても、ウナギにしても、このまま食べ続けることができるのだろうか。中華の場合、フカヒレも欠かせない食材だが、これから先、確実に手に入るのか」

どの料理人にも、日本の水産物の流通量が以前に比べて減り、良質の食材が手に入らなくなったという実感があった。将来への不安を感じた料理人たちは、自主的に集まって勉強会を開催するようになった。

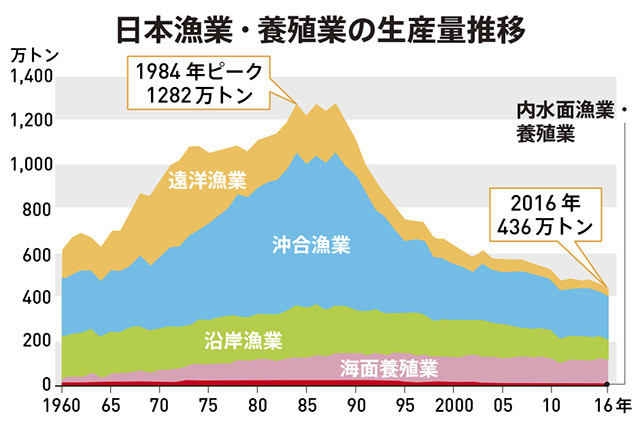

平成29年度 水産白書を元に編集部で作成(図表:EJIMA DESIGN)

クロマグロ、ニシン、ホッケ、マイワシ、サンマ……。日本の水産資源は衰退の一途をたどっている。毎年、水産庁が発行している「水産白書」(図1)によると、最大1282万トン(1984年)あった漁業・養殖業の生産量は現在、436万トン(2016年)まで落ち込んでいる。『魚が食べられなくなる日』などの著作で知られる東京海洋大学准教授・勝川俊雄さんは、中でも天然資源の漁獲量の減少は深刻だと考えている。

例えば居酒屋の定番メニューだった「ホッケ」。勝川さんによると、この20年で日本近海のホッケの資源量は10分の1にまで減少。その理由は規制なき漁獲だ。ホッケの年齢別資源量の推移を見れば一目瞭然だ。以前は居酒屋にも並んでいた特大のホッケ(3~4歳魚)がほぼ消滅。若年齢の小型魚がより多く漁獲されることになった。しかし、これから卵を産むはずの若齢魚をたくさん獲れば、それだけ次世代の魚が減るのは当たり前だ。

「20年で10分の1に減ったとなれば、普通の国なら禁漁か、それに近い措置を取って資源の回復を図るはずです。しかし、日本政府はホッケ資源の減少を食い止めるための具体的な措置を何も取りませんでした。2012年から漁業者による自主管理が始まりましたが、資源減少には歯止めがかかっていません」

日本の海産物のすばらしさを次世代に伝え、残したいという気持ちが若いシェフの原動力になっている(撮影:八尋伸)

この数年の漁獲量の落ち込みが原因で、漁師を廃業する者もいる。規制なき漁業の結果、資源の全体量が乏しくなる。料理人たちが感じていた「品質の低下」「価格の高騰」「持続可能な漁獲」の原因である。勝川氏も「Chefs for the Blue」の取り組みに賛同し、漁業の課題を料理人と共有している。

しかし、料理人がMSCの認証を得た食材を使用したくても、現実には日本国内では明豊漁業の「カツオ・ビンチョウマグロ」を含む4例しかない。最大の課題は認証を受ける際の労力とコストだ。認証取得を希望する漁業者は、MSCの予備審査を経て本審査に進むのだが、その審査のために派遣される海外在住の審査員の渡航費、人件費は1000万円以上かかる。

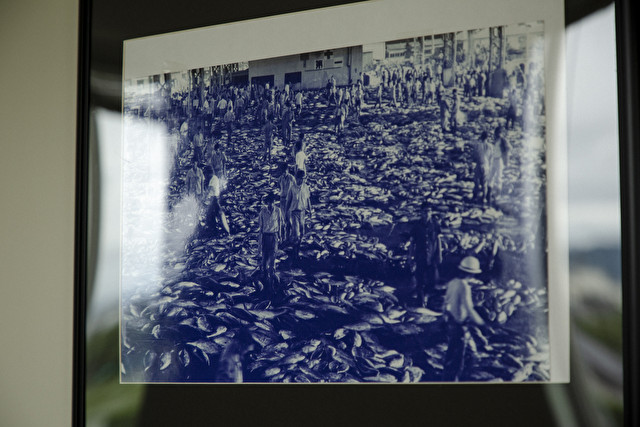

かつて日本各地の浜では、足の踏み場もないほどの魚の水揚げがあったという(撮影:八尋伸)

確かに地方の零細企業にとっては高額ではあるが、認証はひとつの魚種につき、複数の企業でシェアすることが可能だ。つまり、同じ海域、同じ漁法で漁業を行う同業者を巻き込めば、そのコストも一事業者あたり数万円まで下げることができる。

環境経済学に詳しい学習院大学の阪口功教授は、日本の水産物は高品質にもかかわらず、国際認証が進まないことで海外市場への進出が出遅れていると指摘する。

「海外で売ればもっと高値で取引される商品があるのに、MSCなど国際基準のサステイナブル認証を持たないために相手にされていない。世界の国々は次々と資源回復を実現し、漁業は成長産業として注目されています。日本政府も日本の水産物の輸出を後押ししていますが、あくまでそれは海外の日系スーパーや和食レストランが中心です。一般の消費者を対象にするためにはMSCなどの国際認証は絶対に必要です」

しかし、資源管理を担当する水産庁の幹部は、国際的な認証制度だけで日本の漁業全体を評価することには抵抗があるとし、MSCの取得を希望する漁業者に対して補助金などで支援を行うことには消極的だ。

MSCの認証を受けるためには、魚を獲る乗組員の労働環境も審査の対象となる(撮影:八尋伸)

「例えばマグロなどは国際会議で決まった漁獲枠を受け入れ、それに基づいて漁業枠を配分している。そのやり方に賛否があるのは承知しているが、だからといって日本が何の資源管理もしていないわけではない」

全米最大のスーパーマーケットチェーン店「ウォルマート」では、2015年の時点で扱う水産物の90%をMSCか同等の基準を満たす国際認証を有するものに限定している。また、同じくイギリスの「テスコ」でもMSC認証を有することが取引の前提となっていて、世界の大手スーパーはすでにサステイナブルな水産物の調達がスタンダードになりつつある。欧米ではMSC認証を有する北海道産ホタテは、国内市場のおよそ2倍の価格で取引されているという。

小魚が絶えると、それを餌とする大型魚の漁獲にも影響する(撮影:八尋伸)

日本でもイオンや西友、日本生活協同組合連合会などが積極的にMSCの認証を受けた商品を販売している。日本生活協同組合連合会・商品本部の松本哲さんは、正しく情報を共有すれば、生活者の消費行動も変化すると語る。

「日本では認証された水産物が少ないので、海外から商品を輸入して販売しています。2017年にはMSC認証のついたノルウェー産のサバを購入し、売り上げも前年度の4倍を達成しました。すでに売れている既存商品の原料も、可能なものからMSC認証品に取り換えるのが目標です」

2015年、国連で採択された2030年までに達成を目指す「SDGs(持続可能な開発目標)」には「海の豊かさを守ろう」という項目がある。MSCの認証制度は、この目標の達成に最も有効な手段と期待されており、機関投資家の間でも注目されている。阪口教授は水産物の持続性が重視されない一方で、世界有数の魚食大国でもある日本に対する国際社会の目は厳しいと語る。

「世界第7位の漁業国であり、世界第2位の水産物輸入国である日本の意識が変われば、世界市場に大きなインパクトを与えることができる。国内に限らず、世界の漁業の未来を牽引する役割を期待されているのです」

サステイナブル(持続可能)という言葉の意味を真剣に考えなければ、近い将来、日本の食卓から天然魚は消えてなくなってしまうかもしれない。

価格だけでなく、どんな漁法でどうやって獲れた魚なのかを意識し、より持続可能な漁法でとれた魚を選択する必要がある(撮影:八尋伸)

中原一歩(なかはら・いっぽ)

ノンフィクション作家。1977年、佐賀県出身。高校時代に家出をして、ラーメン屋台で調理・接客修業をする。同時に、地方紙などで「食と地域文化」の原稿を執筆。上京後、世界各地を放浪。アマゾンから南極、アフガニスタンの戦場まで訪問国は80カ国に及ぶ。現在は雑誌やウェブなどで「食と政治」をテーマに取材記事を執筆している。主な著書に『私が死んでもレシピは残る 小林カツ代伝』(文藝春秋)、『最後の職人 池波正太郎が愛した近藤文夫』(講談社)、『奇跡の災害ボランティア「石巻モデル」』(朝日新書)など。

[写真]

撮影:八尋伸

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト

後藤勝