組織の不正を知って内部告発者になったら、左遷や解雇、パワハラといった不利益を被るのではないか――。そんな懸念があちこちで現実になっている。内部告発者を守るはずの公益通報者保護法に罰則規定がなく、「ザル法」になっているからだという。違反企業への刑事罰の導入などに向け、同法改正の議論が続くなか、「公益のため、不利益を被ることなく内部告発できる」という社会は果たして到来するのか。(文・撮影:フリー記者・本間誠也/Yahoo!ニュース 特集編集部)

内部告発の後、嫌がらせ続く

金沢大学医学部は、日本三名園の一つ「兼六園」から徒歩で十数分の場所にある。その一室で、薬理学研究室主任の准教授・小川和宏さん(55)は「私も正念場です」と切り出した。

金沢大学医学部の小川和宏准教授

「私を何とか追い出そうと、大学側は躍起になっています。ですが、私は正しいことをやってきました。あきらめません」

小川さんと大学側との緊張関係は、2度の内部告発に起因する。最初は2006年1月。東北大の助手から金沢大の助教授(当時)に転じた数カ月後だった。

研究室の上司にあたる教授から「薬品業者との架空取引で研究室の裏金をつくっている」と聞かされた。「半ば慣行のようなもの」「捕まらないから大丈夫」とも言われた。だが、小川さんは東北大時代、研究室の経理を適正化するための講習や指導を受けており、不正を容認する考えはなかった。

不正について教授に直言しても聞き入れられる状況ではなかった。そのため、小川さんは大学本部に通報し、求めに応じて証拠となる書類も提出したという。

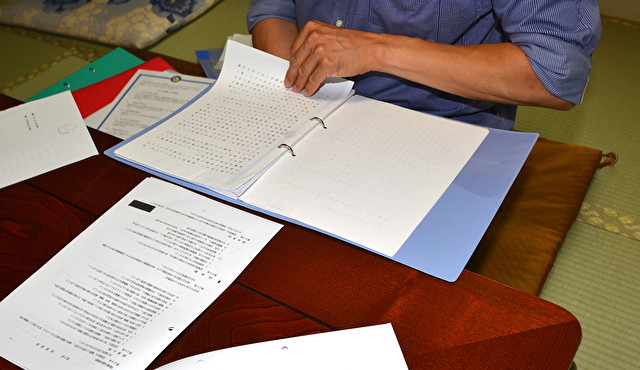

裏金をめぐる資料などを小川さんはきちんと保管している

「通報には相当の勇気が必要でした。でも、黙っていたら不正の片棒を担ぐことになる。ところが(その直後)、大学側は通報者が私であることや、証拠書類が学長にまで上がっていることを当の教授にすべて漏らしたんです」

大学側は通報の2カ月後、調査の結果、不正はなかったという結論を出す。そして、このころから教授らによる嫌がらせ、パワハラが本格化したという。

締め出し 授業もさせず

小川さんによると、こんな実態だった。

まず、共同研究・実験室から締め出された。唯一出入りを許された自分の研究室には、研究に必要な実験機器がない。いわば座敷牢だ。学生のアンケート結果で高い評価を得ていた授業も42コマから3コマに減らされ、学生に対する教育の機会が奪われた。大学側もこれらを容認していたのだという。

金沢大学医学部

「まさに四面楚歌。大学に向かう足は毎日重かったし、孤立感も募って。ストレスは相当でした」

そうした状況はまもなく地元メディアの知るところとなり、発端となった裏金疑惑について大学側は再調査に追い込まれた。結局、約525万円の不正経理が認定され、教授は出勤停止2カ月の懲戒処分。大学側も会見で「非常に重大なこと。再発防止に努めたい」と謝罪した。

これですべては終わるはずだった。

医療過誤も内部告発したが……

その後も小川さんの授業数は回復されず、孤立状況は改善されなかったという。そうしたさなかの2013年秋、小川さんは第2の内部告発に踏み切る。

金沢大学附属病院の前に立つ小川さん。「負けませんよ」と笑顔も

2010年3月、金沢大学付属病院で骨肉腫だった16歳の少女が死亡する事故があった。少女には先進医療とされる「カフェイン併用化学療法」が過度に施されており、これが原因で死に至った可能性があった。主治医だった整形外科教授ら3人は、業務上過失致死で遺族から刑事告訴されていることも知った。

しかも大学側はこの時点で同じ療法を続けていたという。

小川さんは「見て見ぬふりをしていたら、第2、第3の死亡事故が発生する。医療ミスの隠蔽は見過ごせない」と思い、厚生労働省に電話連絡した。同省に調査を促し、再発防止を図るためである。

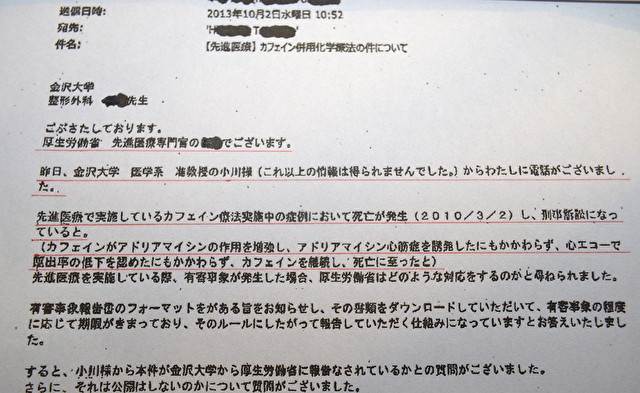

ところが、電話の相手だった同省の先進医療専門官はその翌日、少女の主治医だった教授に対し、「内部告発者は小川さん」とメールで漏らしたのである。

厚生労働省側による内部通報者の情報漏えいはメールだった。写真は小川さんが保管しているコピー

内部告発者が誰であるかを当事者に漏えいする――。そんな行為が2度も小川さんの面前で起きたのだ。

事態はさらに動く。

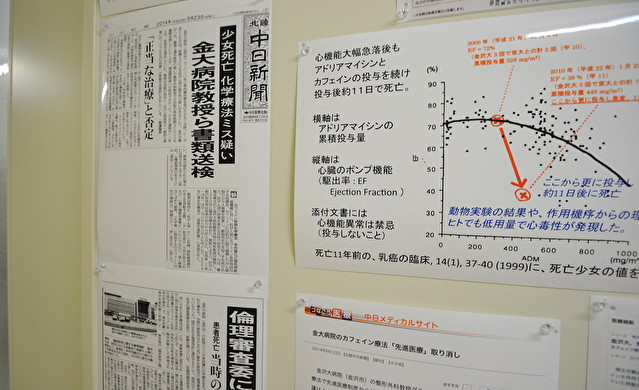

厚労省に不信感を抱いた小川さんは、少女の死に関する一連の出来事を報道機関に伝えた。その後、2014年1月になると、石川県警は少女の主治医ら3人を業務上過失致死の疑いで書類送検。のちに嫌疑不十分で不起訴になったが、問題の治療法を中止する注意義務を怠ったという理由だった。

大学側も主治医らの治療には倫理指針違反の疑いがあったと発表。厚労省は、問題の療法について先進医療の認定を取り消した。さらに同省の専門官も「内部告発者の情報を漏えいした」として、守秘義務違反で戒告処分を受けた。

医療ミスによる書類送検を報じる新聞記事。小川さんの研究室の廊下側に張り出してある

小川さんは振り返る。

「結果を見れば、間違いは証明されました。とはいえ、大学側はきちんと医療ミスに向き合おうとしなかった。厚労省は調査に及び腰で情報を漏らしたし、同省への通報後、私の授業数はゼロにされた。その守秘義務違反の被害を訴えても、捜査機関はのらりくらり……。公益通報者保護法はザル法です。それを思い知らされました」

パワハラや嫌がらせが続く日々

実はこの間、小川さんは大学側などを相手取り、研究室からの締め出しや教育機会の減少は不当であるなどとして、損害賠償訴訟を起こしている。2017年3月の金沢地裁判決では、大学側は上司である教授によるパワハラを認識していたとしたうえで、「職場環境の改善に向け、具体的な対応をしていたとは言えない」と賠償金約220万円の支払いを命じ、翌月確定した。

これまでの出来事を振り返る小川さん

それでも、ことは終わっていない。

「医学類履修・学生生活の手引き」の2018年度版に「准教授・小川和宏」の名は出てこない。さらに小川さんによると、大学側はいま、医学部生の定期試験の点数を提出しなかったことを理由として懲戒審査にかけようとしているという。

取材に対し、金沢大学広報室は「現時点では取材に答えられない」としたが、小川さんはこう言う。

「前年度、テストの点数が正しく成績に反映されなかったことから、(印刷物などではなく)大学側が提案したコンピュータ入力で点数を提出しようとしました。ところが、大学側がなぜか入力に必要なID番号やパスワードを教えない。大学側にすれば、どんな理由でも構わない。とにかく、私を追い詰めたいんでしょう。早ければ8月にも懲戒処分に向けた最終手続きを始めようかという構えです」

金沢大に来てからの小川さんは、科学研究費助成事業(科研費)の審査委員として日本学術振興会から2度の表彰を受けている。これは科研費の審査に際して模範的な意見を付した審査委員を表彰する制度で、有能な研究者として認められた証しでもある。2度の表彰は金沢大ではただ一人。最初の表彰は准教授としては同大で初だった。小川さんはまた、特許でも「心臓保護薬」など3件の登録を成し遂げた。

「研究者としても実績を上げてきた」という誇りは人一倍強い。

金沢大学附属病院の外観

最初の内部告発から既に12年余りが経過した。小川さんは言う。

「研究者として、もったいなかった、時間のロスだったと思う気持ちはあります。でも、闘い続けたい。私があきらめたら、告発を迷っている人、今も闘っている人に良い影響を与えません。公益通報者保護法の改正議論も良い方向にはいかない。そう考えています」

告発者への「報復」に罰則なし

公益通報者保護法とは「公益のために通報を行った労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止する法律」(消費者庁)である。ところが、2006年の施行当時から「ザル法だ」「通報者を保護できないだろう」と懸念されていた。

2015年に始まった法改正の議論は、まさにこの点が焦点になっている。改正法案の提出目標は来年の通常国会で、これを検討する内閣府消費者委員会での議論も大詰めだ。これまでの議論では、主に「通報者が不利益な扱いを受けた場合、行政措置や刑事罰を導入するか」「通報者の範囲を『労働者のみ』から退職者や役員・取引業者に拡大するか」をめぐって意見が交わされてきた。

内閣府消費者委員会・公益通報者保護専門調査会の様子=2018年7月

千葉県弁護士会会長で通報者保護法に詳しい拝師徳彦(はいし・のりひこ)さんは「現行法の最大の欠陥は、企業・組織側がやろうと思えば、内部告発者に徹底して嫌がらせができることです」と話す。

「現行法は当事者任せの『民事ルール』。内部告発は当事者の正義感に頼っている状況です。内部告発者が不利益を受けたら、それをくつがえすには、リスクを背負い込んだうえで組織を相手に訴訟せねばなりません。制度の実効性を高めるためにも、通報者が不利益を受けた場合、その組織には刑事罰を適用すべきです」

近年、日本では製造業の不正経理や検査不正などが相次いで発覚した。内部通報制度がきちんと機能せず、社長や役員による不正の黙認や隠蔽(いんぺい)が続いていた実例もあった。内部通報の段階で適切に対応していれば、組織を揺るがす不祥事に発展しなかったケースも少なくない。

弁護士の拝師徳彦さん

「刑事罰の導入について、経済界などは以前ほど強硬に反対していません。『チクリ』『恥ずかしい』という内部通報のイメージも改善されてきた。企業側も『内部通報は組織の役に立つんだ』という意識を徹底してほしいと思います」

「報復解雇だ」 和歌山県でのケース

いまだに「チクリ」とも称される内部告発。それへの「報復」がなくなる日は来るのだろうか。

和歌山県に住む40代の男性は、2015年末まで同県美浜町の老人保健施設で理学療法士として働いていた。「報復解雇」と彼が訴える事例も紹介しよう。

「事件」は15 年の10月だった。

施設を運営する医療法人理事長が、入所者に悪口を言われたことに腹を立て、この入所者に暴行を加えた。入所者の視力に問題が生じたという。同年12月に警察の捜査が始まり、現場に居合わせた複数の職員が事情を聴かれた。しかし、理事長の仕返しを恐れ、職員たちは本当のことを話せなかったという。

それに疑問を抱いたのがこの男性である。

老人保健施設で働いていた男性。名前と顔を出さない条件で取材に応じてくれた

事情聴取から数日後の昼休み。男性は職員に集まってもらい、「この施設を良くするため、私はこれから警察に行って知っていることを話してきます。賛同してくれる人は一緒に行きましょう」と呼び掛けた。7人の職員が同行してくれたという。

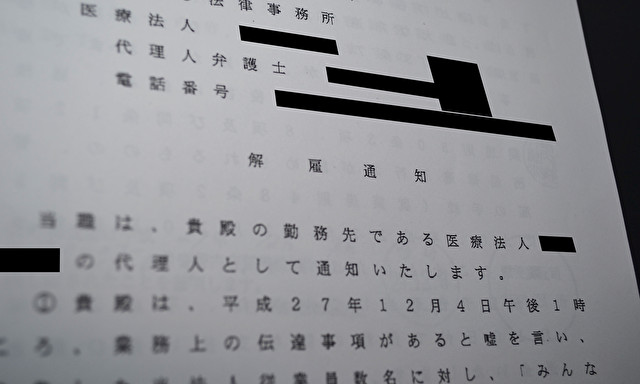

それを知った理事長は翌日、この男性に対し、解雇をほのめかしながら退職を迫った。別の日には「あすから来なくていい。解雇通知は郵送した」と言ってきた。

男性は弁護士と相談し、職場復帰を含む地位確認などの民事訴訟を和歌山地裁に起こした。加えて、一審判決までの賃金の仮払いなどを求める仮処分申請も行う。仮処分は短期間に結論が出ることが多い。このケースでは、「解雇理由に客観性や合理性はない」として、裁判官は一審判決まで男性の生活費として妥当な金額を仮払いすることなどを施設側に命じた。

男性は和歌山地裁に提訴した

男性は言う。

「他の内部通報者と比べ、私は恵まれていると思います。以前から内部通報に詳しい弁護士に相談しており、解雇通知の時も『来るべきものが来た』と冷静に受け止めました。それに私一人だったら仮処分申請など思い付かない。訴訟もせず、泣き寝入りしていたかもしれません」

「何かがおかしい」と弁護士に相談

では、なぜ、男性は「以前から」弁護士に相談していたのか。何を相談していたのか。

「この施設は何かおかしい」と感じるようになったのは、2013年の3月だったという。理学療法士の資格試験に合格する直前。非常勤の介護職員として働いていたころだ。

男性によると、理事長に「理学療法士として明日から入所者のリハビリを担当しろ」と言われた。「資格を取ったら入所者へのリハビリはやったという記録を残すだけでいい。訪問リハビリで稼いでこい」とも言われた。事務長に違法性を訴えると、「理事長が黒と言ったら黒。白と言ったら白」と言われた。

男性に送られてきた「解雇通知」の一部

その後、資格を得て常勤職員になると、介護職員の大幅な不足や低水準のサービスなど、ワンマン運営による数々の弊害に直面したという。就業規則は職員に知らせず、サービス残業も常態化。入所者への身体拘束も日常的に行われていたという。

ほかにもあった、と男性は言う。

「管理栄養士はいないのに、県への提出書類では『常勤』と記され、介護スタッフも実際より大幅に水増し。栄養管理が行われないから、低栄養状態となっている入所者もいました。いつ事故が起きてもおかしくない状態でした」

そのころ、東京弁護士会の公益通報相談窓口の存在を知り、担当弁護士に不正をどうしたらいいのかを尋ねた。アドバイスに従い、男性は14年8月、不正請求や入所者への虐待について和歌山県に内部通報した。証拠となる書類も添えた。

「地元で長く勤めたいと思っていましたから。だから、県の指導で施設が健全になれば、と思って」

和歌山県庁

「世間は狭い、告発は怖い」 ならば黙るか?

内部通報によって、県の抜き打ち監査が行われ、17年2月には新規入所者受け入れ停止などの行政処分が下された。監査結果によると、介護職員の水増しなどにより、施設側は5年間で3億円以上の介護報酬を不正請求したことが判明している。

入所者への虐待行為も認定された。ベッド柵にカギ付きのチェーンを付けてベッドから下りられなくするなどの「身体的虐待」の被害者は26人。入所者がナースコールを使えないようにするなどの「介護放棄の虐待」の被害者は35人を数えた。間違いなく、内部告発の成果はあった。

「地方という狭い世間の中での内部通報です。怖さはありました。でも、あのまま放置できません。いずれ、知り合いがここに入所するかもしれない。わずかであっても施設運営が改善された。その点は良かったです」

男性は関係資料をきっちりと保管している

公益通報者になって見えたものもある。

「不正請求の証拠となる書類などを提出しても、県は最初、『抜き打ち監査の前例がない』と及び腰でした。事態が動いたのは人事異動で担当者が代わってからです。警察も同じようなもの。詐欺に当たる不正請求の証拠書類を示しても『県が告発しないと動けない』と。こちらは半ば人生を賭けて通報しているのに。失望の連続でした」

「罰則はないけど、内部通報者に報復して不利益を与えるのは、今でも法律違反なんですよ。それなのに、解雇されたことや提訴したことを全国紙の県内支局に伝えても振り向いてもらえませんでした」

復職などを求めた裁判はこの7月に結審した。医療法人側は「男性は当法人との信頼関係を破壊した」などとして、男性の訴えを棄却するよう求めている。判決は10月の予定だ。

本間誠也(ほんま・せいや)

北海道新聞記者を経てフリー記者。

[写真] 撮影:本間誠也 提供:アフロ