日本海中部地震から30年、避けられない震災の風化、伝え方に工夫を

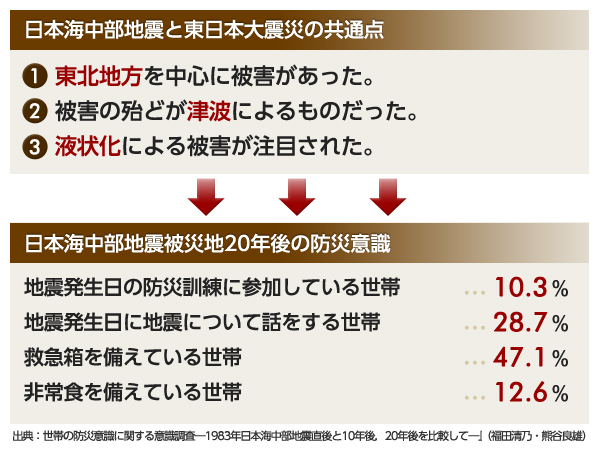

今から30年前の1983年5月26日正午、男鹿半島の北西約70キロ地点でM7.7の地震が起こりました。もっとも被害が大きかった秋田県能代市での震度は「5以上」(*1)。「日本海中部地震」と名付けられたこの震災による津波は、朝鮮半島や当時のソ連まで及び、日本国内では104人が亡くなる大災害となりました。 この地震のことを、どれくらいの方が覚えていらっしゃるでしょう。東日本大震災を受けて、再び地震への備えが叫ばれる中、関西や九州へ引っ越しをするという話も耳にします。しかし日本海中部地震以前は、日本海側は地震が少ないと考える人が多かったといいます。果たして我々はどんな対策をとるべきなのでしょうか。 「日本海中部地震」による死者104人のうち、100人は津波による被害で亡くなっています。震源が近かったことから津波の第一波到達までの時間が7分と短かく、逃げ遅れた方が多かったといいます。また、4人は建物の倒壊等で亡くなっており、家屋の全半壊は3049棟。地盤の液状化(*2)による建物への被害にも注目されていました。規模こそ違いますが、先の東日本大震災との共通点も散見される災害でした。 似た災害が、比較的記憶に新しい30年前に起こっていた東北地方(チリ地震津波は1960年で今から53年前)。果たして「日本海中部地震」の経験は、教訓として活かされていたのでしょうか。 筑波大学都市防災研究室が「日本海中部地震」の10年後と20年後にあたる1993年と2003年に、被害が甚大だった秋田県能代市民を対象に行ったアンケート調査(*3)によると、174世帯中、10年後には74.5%の世帯で救急箱の備えがありましたが、20年後の調査では47.1%にまで減少していました。また震災後、にわかに増加した地域活動への参加も、10年後には109世帯、20年後には134世帯が不参加となっています。もちろん、これらの数字の背景には、震災の記憶の風化だけではなく高齢化の影響も考えられますが、過去の経験を少しずつでも次の世代に伝えていくことができていれば、被害を最小限に食い止めることにつながったかもしれません。 東日本大震災の後、陸前高田市で始まったプロジェクト「桜ライン311」(*4)は、それと同規模の津波が三陸沿岸を飲みこんだ記録や痕跡があったにも関わらず、そのことを住民が忘れてしまっていたために被害が大きくなったことを悔やむ地元の同志を中心に、陸前高田市の津波到達点上に桜を植樹して、震災を後世に伝える活動をしています。 「日本海中部地震」は教訓として、被災地ですら、時と共に震災の記憶は風化してしまうという現実を示しています。大きな被害をもたらす災害はいつだって「想定外」のものでした。この思い込みを排し、想定の範囲を広げていくことが、またそういう気づきを伝え、促していくことが一番の防災になるのではないでしょうか。 (矢萩邦彦/studio AFTERMODE) (*1)当時、能代市では地震計が設置されておらず、「震度5以上」は観測員の主観によるものでした。ちなみに、1994年3月末にすべての観測点に震度計が設置されるまで、日本の震度は観測員が主観で判断していたため、同じ震度でも被害にばらつきがあり対策が立てにくい状況でした。 (*2)地盤の成分で、通常は均衡を保っている砂・土・水・空気などの成分が、地震によってバランスを崩し、砂が下へ沈み、地下水が上がってしまうことで地盤が一時的に液体のようになってしまう現象です。 (*3)『被災世帯の防災意識に関する意識調査―1983年日本海中部地震直後と10年後,20年後を比較して―』(福田清乃・熊谷良雄) (*4) ---- 矢萩邦彦(ヤハギクニヒコ) 教育・アート・ジャーナリズムの相互企画デザインを中心に活動する日本初のアルスコンビネーター。1996年より予備校でレギュラー授業を持ちながら、全国で私塾『鏡明塾』を展開。小中高大学でも特別講師として平和学・社会学・教育学を中心に講演多数。代表取締役を務める株式会社スタディオアフタモードからは若手ジャーナリストを育成輩出、自らも2012年ロンドンパラリンピックには公式記者として派遣された。多分野の越境統合を目指して設立したスタディオアフタモード総合研究所では教育学・社会学・医学を中心に大学との共同研究も行っている。