「私小説」の構えでありながら「私小説」として読ませない(レビュー)

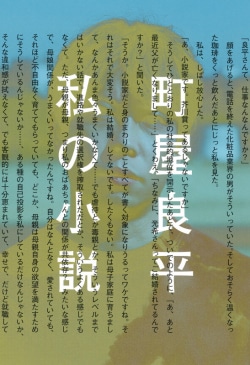

小説を書いている「私」をめぐる小説である。「私」を「私」として小説に書くことがいかに難しいかを徹底的に掘り下げていく。 「私の文体」「私の労働」「私の推敲」「私の批評」「私の大江」の五編の短編が収められている。 それぞれに出てくる「私」は芥川賞を受賞した作家町屋良平らしく思えるが、たとえば「私の文体」の現実は、いまの現実と少しズレがある。コロナ禍がさらに進んだSF的近未来で、「私小説」の構えでありながらいわゆる「私小説」としては読ませない。 どの短編にも、ある作品からの長い引用があり、いかにもありそうなそれっぽいタイトルだが、すべて著者の創作であるらしい。一方で、オクタビオ・パスの創作論や柄谷行人の文章も引かれるし、大江健三郎や小島信夫も実名で出てくる。 「私の批評」はすぐれた短編に贈られる川端賞を受賞しているが、「リアリティが感じられない」とある委員に選評で書かれている。リアリティのない現実の質感は、意図されたものだと思う。 母は、妻子のある父との間に「私」をもうけ、ひとりで育ててきた。子どもに依存する母親を毒親だと感じていたら、実は母の母のほうがもっと毒親だとわかるなど、従来の「私小説」なら主軸になりそうな、家族の困難の物語も描かれている。 けれども小説の「私」は、家族葬に出席しながら「これもいつか小説に書くんだろうな」と考える「私」を意識しているし、亡き父にもらったラブレターを母から見せられれば、フィクション的好奇心で「オモロ」と思ってしまう。小説的展開になることを潔癖に拒む厄介な視点人物ではあるが「私」の突き詰め方におかしみがある。 言葉と私、虚構と現実、小島信夫と大江健三郎。二つの間で「私」は揺れて、宙づりにされた読者も、快く揺らされ続ける。 [レビュアー]佐久間文子(文芸ジャーナリスト) 協力:新潮社 新潮社 週刊新潮 Book Bang編集部 新潮社

新潮社