満天の星、窓にホタルの自宅に「オフィス」

「晴れた日には満天の星空。夏にはホタルが窓にまで飛んでくる。休日には大好きなバーベキューに、子どもたちとの花火。都会なら消防に通報されそうなことですけど、ここなら何も言われません」―。そうほほ笑むのは、兵庫県丹波篠山市に移住して9年になるシステムエンジニア(SE)の丸井一正さん(51)。暮らすのは築約20年の中古物件。母屋の隣にある元農業用倉庫の2階が「オフィス」だ。パソコンやモニターが並ぶ部屋の窓からは青々とした黒豆畑と水田が一望できる環境で、以前からリモートワークに取り組んでいる。

自宅の「オフィス」で仕事に励む丸井さん。窓の外には特産の黒豆畑が広がる

丸井さんは同市の中心市街地から7キロほど東にある佐貫谷地区で、家族5人で生活を送る。平日は午前8時半に「出社」し、午後5時半までパソコンに向かう。3人の子どもたちが帰ってくると一緒にお風呂に入り、食事をとる。忙しい時には午後8時ごろから再びオフィスに戻り、「残業」する生活という。

取材している最中に電話が鳴った。事務局として携わっている地域の拠点施設からだ。物産販売のシステムでエラーが起きているとのことで、拠点にあるパソコンを遠隔操作。ものの数十秒で復旧し、一つ仕事をこなした。

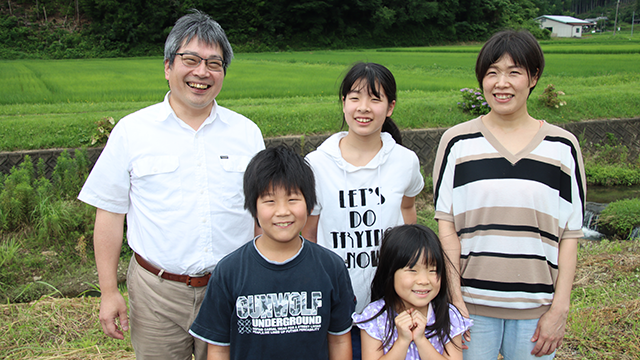

田舎での生活を満喫している丸井さん一家

都市育ち、遊び場はビル 自然に強い憧れ

大阪市のど真ん中で生まれ育った丸井さん。幼いころの遊び場といえばもっぱらビルの中。よくエレベーターや階段を使って鬼ごっこをしたという。自然とはかけ離れた生活を送った少年は、テレビに映る自然豊かな田園の中で遊ぶ子どもたちの姿に強い憧れを抱いて成長した。

大手企業で長くSEを務め、会計システムの開発に携わった。独立を考えるようになったとき、家族と相談して田舎暮らしを決める。「何より田舎で子育てしたかった。1人目は大阪で生まれましたが、公園に遊びに行くにも、交通事故や排気ガスなど気を付けないといけないことがたくさんありましたしね」。妻のさつきさん(44)も、「都市部のマンション暮らしは子どもの走り回る音が下の階の人に迷惑を掛けないかといつも心配していました。ここではまったく気にしなくていい。最高ですよ」と話す。

田舎の大変なことは「村の用事」

とはいえ田舎での生活にも大変なことはあるそうで、「村の用事ですね」と苦笑い。丸井さんの経歴や人柄を知った近所の人々は、新住民の「売り込み」を展開し、市の定住アドバイザーなどさまざまな役職が舞い込んだ。気が付けば自治会三役の一つの会計に就任。「おかげで土日はほとんど何かあります」と言いつつ、「少しでも地域の役に立てている気がしてうれしい。人の役に立てるなんて、都市部では仕事以外なかったですから。人付き合いが苦手な人にはあまりおすすめできませんけれどね」

「オフィス」の1階には近所の人がふらりと訪れ、コーヒーを飲みながら談笑したり、時にはそのまま飲み会に突入することもある。「近所の人に教えてもらって野菜も作っているんですよ。これがうまい。おかげで子どもたちの舌が肥えて困っています」。眼前に広がる田園の中でSEの笑顔がはじけた。

「農の都」も光回線98%カバー

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、企業が本腰を入れて導入し始めた「リモートワーク」。まだまだ業種が限定されるとはいえ、ネット環境さえあれば「どこでも仕事ができる時代」が幕を開けた。一方、地方では人口流出が続いているが、近年、自然豊かな土地での暮らしを求める田園回帰の動きが出つつある。

丸井さんが暮らす丹波篠山市は兵庫県の内陸部。お節料理の定番「丹波黒大豆」の産地として知られる「農の都」だ。中心市街地には国史跡・篠山城跡があり、城下町の風情と農村の味覚を求めて年間240万人もの観光客が訪れる。また、京都、大阪との府県境にあり、鉄道や高速道路を使えば都市部にも1時間程度で出られるなど、「都会に近い田舎」でもある。

市によると、光回線のカバー率は市域の99.84%。「田舎に『光』を」の合言葉で15年ほど前からネット環境の整備に取り組んできたという。担当者は「来るネット社会に向け、ある意味、先見の明があったのかもしれません」と話す。

重要伝統的建造物群保存地区に構えたデザイン事務所でデスクに向かう中西さん

「理想の家」探し、たどり着いたまち

京都に近く、宿場町の面影が色濃く残る同市東部の福住地区。重要伝統的建造物群保存地区に指定されているまちの一角に、デザイン事務所「SANROKU」がある。大手ブランドのカタログデザインから地域の商店のフライヤー、娘が通う合唱団のポスターまで、さまざまなデザインを手掛けるのが、6年前に移住した中西一矢さん(39)。「95%はここで仕事。残り5%が大阪などに出向いての打ち合わせです」とほほ笑む。

大阪府出身。現在は独立しているが、以前、大阪市内のデザイン事務所に勤めていたころ、子どもが生まれたことを機に引っ越しを考えた。「結婚する前から自然のあるところで暮らすと決めていました。条件は勤務先まで1時間半くらいで行けて、庭が広くて、裏山があって、表に回ると田園と川が抜けるように広がっている。そんな『理想の家』を探して、たまたまたどり着いたのが丹波篠山だったんです」

駅までの距離があり、結局、勤務先までは車と電車、徒歩も含めて2時間ほどかかったが、「がんばったら通えます。これは声を大にして言いたい。そんなことより、住みたいところに住みたかったんですよ」と言い、「電車に乗っている時間が長かったけれど、ある意味、『強制的に何もできない時間』ですよね。その間に寝たり、考えを整理したり、読書をしたりできます」と当時を振り返る。

不便は「ランチの店が少ないこと」

3年ほど通勤した後、独立。地域でもつながりを広げており、村の「中」にも入っているほか、同世代で村の将来を考えようと小さな集まりも立ち上げた。自身も含め、家族それぞれに人間関係を築いており、人の輪が仕事につながることもあるという。

「生活に不便はないですね。しいて言うならランチを食べる店のバリエーションが少ないこと」とはにかみ、「あとは良いか、悪いかはわからないけれど、子どもの同級生の少なさ。自分はマンモス校出身なので同級生20人くらいという今の環境が子どもにどう影響するのか。もちろん、『少人数制』とも言えますが」と苦笑する。

ただ、それを補って余るほどの「幸福感」がここにあるという。「子どもが庭で遊んでいる姿を見ながら飲むビール。散歩していて田んぼに落ちてくる夕日。思わず、『はぁ~』と声が出ます。都会では得られないものです」

江戸末期に建築された豪農の屋敷を改修した「mocca」

「森林再生」テーマのコワーキングスペース

ところ変わって同市の北部の大山地区。江戸末期に建てられ、かつて地域の林業を支えた大庄屋が暮らした「屋敷」の中に、ネット環境が整ったコワーキングスペースがある。パソコンに向かう人々の頭上には太い梁が顔をのぞかせ、たたきの土間には昔ながらのおくどさん(かまど)が鎮座する。

同市を拠点にまちづくり事業に取り組む株式会社「NOTE」が改修した施設「mocca」(モッカ)。コワーキングスペースは数あれど、「mocca」はただの共働スペースではない。コンセプトを「森林再生」に掲げた田舎ならではの施設で、森林に関心がある人だけが利用できる会員制のクラブだ。土蔵を改修した宿泊スペースや木工クラフトができる作業スペースもある。

施設内のコワーキングスペース。左奥に見えているのは「おくどさん」

仕事しながら滞在「移住者増にも」

少子高齢化が進み里山も荒廃するなか、日本を支えた地元産材の価値を見直し、さらには再生するため、この旧家を「山に向き合う人々が集う場所にしたい」と考えて改修した。山に関心があるさまざまな業種の人が、それぞれの仕事をリモートワークでこなしつつ、森林について語り合い、共感し合う。そして、山に入り、木に触れる。切り出された木の製材・加工を体験する。また、地域の組織や作家とも連携し、会員限定で野生動物の観察会や野菜の収穫体験、ジビエ料理の提供など、さまざまなアクティビティーも用意している。「そこから山を生かす新しいアイデア、事業が生まれるのではないか。そうなれば、山の管理とマネタイズ(収益化)双方を目指せるのではないか。そんなことを考えてオープンしました」(同施設)。

「NOTE」は同市の中心市街地内でも空き家を改修したワーキングスペースやゲストハウスを開設。同社の藤原岳史社長は、「観光目的で1泊するだけでなく、仕事をしながら中長期的に滞在してもらうことで、将来の移住者増につながるのでは」と期待している。

「いつかは」が今 コロナで潜在ニーズが表面化

コロナ禍もあり、都市部で暮らす人の目は地方に向き始めている。企業が少ないと思われがちな田舎だが、リモートワークの普及で都市部の業務を持ち込めるのならば、仕事にも困らない。地方移住を検討する人と自治体などの担当者をオンラインでつなぐ「全国移住フェア」を開催した団体「LOCONECT」(山口県)の代表で、総務省地域力創造アドバイザーの泉谷勝敏さんは言う。

「『コロナがあったから』ではなく、『いつかは地方で暮らしたい』と潜在的に思っていた人たちのニーズが表面化してきた。企業が本腰を入れてリモートワークを導入したことで、働くことの概念が変わりつつある」