「知育菓子で五感を生かした授業ができる」

「最後に楽しく美味しく食べられるのが知育菓子の魅力」

「子供たちの興味・関心が高まり、ワクワク感のある授業ができる」

こう話すのは、「ねるねるねるね」や「ねりキャンワールド」など知育菓子を授業で活用する先生たち。学校ではタブーともいえるお菓子であるが、子供たちの学びを感化する教材として授業や学習活動に知育菓子を取り入れている先生がいる。

クラシエ株式会社では、そんな先生たちを「知育菓子先生」として認定。2024年3月24日には新たに選ばれた6名の先生の「知育菓子先生認定式」が開催され、幼稚園から高校まで幅広い教育実践が披露された。

≫2024年度の知育菓子先生も募集中(応募締切:2024年5月25日)知育菓子で学びをつくる先生を「知育菓子先生」に認定

「ねるねるねるね」に代表される知育菓子は、子供たちに人気のお菓子である。2017年にシリーズ化し、現在は24種類がラインアップ。クラシエは2021年から、知育菓子のコンセプトとして「個性を伸ばす」「失敗を楽しむ」「違いを尊重する」の3つを掲げ、本格的に教育への取り組みに力を入れている。

知育菓子を実際に手に取って、先生同士が楽しく対話をしながら授業案を考えていく

そうした中、知育菓子に対して教育関係者からの問合せが増えたことから、教育機関向けの専用サイトを公開。知育菓子を授業に取り入れている先生を「知育菓子先生」として認定している。

(写真上段左より)松蔭中学校・松蔭高等学の篠原弘樹先生、大阪教育大学附属池田小学校 野網 学先生、静岡サレジオ幼稚園の青木織江先生(写真手前左より)静岡サレジオ中学校・高等学校 山田邦彦先生、名古屋市立明倫小学校 小塩佳代先生、堺市立小学校 廣田菜々先生

2023年春からは、クラシエの知育菓子を使った知育授業案の公募を開始。応募された授業案46案の中から、「おいしく学べる知育菓子らしさを満たしているか」「子供たちの学びを深めるような新しい授業かどうか」など審査し、6名の先生を新たに「知育菓子先生」として認定した。

認定式では、クラシエ株式会社 常務執行役員 フーズカンパニープレジテンドの橋本光央氏から1名ずつ認定証を授与され、記念品(写真右)も贈呈された

2024年度認定の知育菓子先生による実践内容発表

「知育菓子先生」の認定授与式の後、6名の新たな知育菓子先生がそれぞれの実践を発表した。どれも、知育菓子を使えば、教育現場でそんな学びができるのかと驚かされる内容で、子供たちのワクワク感も伝わってくる。

●予想外、園児全員が1時間近く活動に集中できた(幼稚園 創作活動の実践)

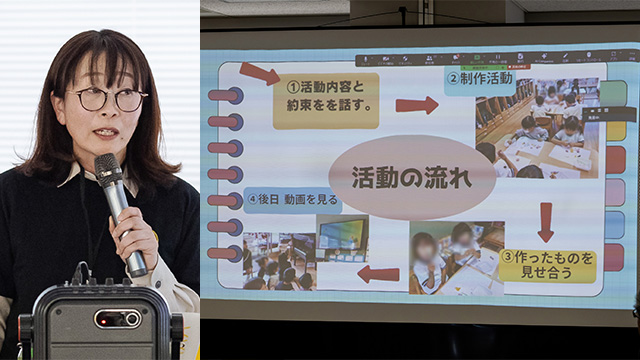

静岡サレジオ幼稚園の青木織江先生は、年中児に「ねりキャンワールド」を使って、すきなものを制作して表現する活動を実施した。

青木先生は、食品やにおい等にアレルギーを持つ園児が少ない学年を選ぶとともに、事前に保護者にも活動のねらいやお菓子の成分について手紙で説明したという

当日は、「ねりキャンワールド」を子供たちに紹介すると歓声があがった。子供たちはにおいをかいだり、伸ばしてみたり、先生が作り方を教えるのではなく、「子供たちが素材の変化がもたらす偶然の面白さに心をワクワクさせて、次から次へとイメージをふくらませていった」と青木先生は語る。

実施前は、粘土と似ているため、子供たちが集中するのは30分程度と予想していたそうだが、全員が1時間程度集中して活動できた。「お菓子で作るという特別感、香りや感触を味わいながら楽しめることが子供の創造力をふくらませ、集中できる姿につながった」と青木先生。ねんど遊びの時よりも、子供たち同士の会話も多く、手先、言葉、思考力、豊かな感性と表現など、子供の育ちにつながるさまざまな姿が見られたと語った。

●「美味しく食べる」ところまで学習を組み立てられる(小学校低学年 図画工作の実践)

大阪教育大学附属池田小学校の野網 学先生は、前任校で「大せつなあの人へおべんとうをつくろう」と題し、小学校低学年の図画工作で「ねりキャンワールド」を用いた造形活動を行った。

野網先生は、実施のときは「ねりキャンワールド」のほか、清潔な袋、パック(お弁当箱)を用意。机の上に清潔な袋を敷いて、その上で制作を行った(実践は前任校の大阪教育大学附属平野小学校で実施)

「知育菓子の良さは、たのしく作って、美味しく食べられるところ。カラー粘土とは異なり、食べるところまで学習プログラムとして構築できるのが教材として面白い」と野網先生は語る。

学習ではまず、「大せつな人」が誰か、「どんな気持ちで」渡すのか、おかずに「なにを作るか?」などの意見を出し合ってから制作を開始した。そのおかずを工夫しながら作り、お弁当箱におかずを盛り付ける。

制作中は、「ねりキャンワールド」にワクワクする子供たちが見られ、笑顔あふれる作品が仕上がった。最後に大切な人に渡す手紙を書き、作ったお弁当を手紙と共に持ち帰り、ほとんどの保護者が返事を書いてくれて、知育菓子を通した新たな関わりをつくることができた。

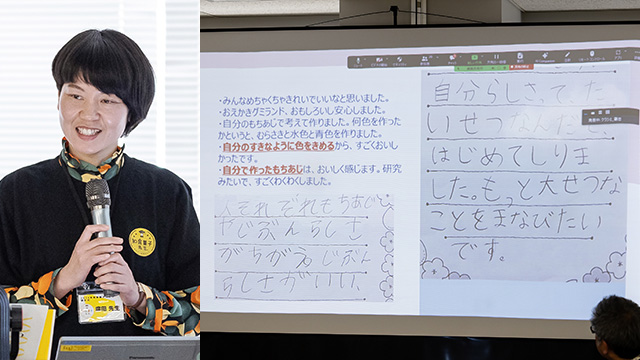

●それぞれの「もちあじ」を味わい、他者理解を育む(小2 特別活動の実践)

堺市立小学校の廣田菜々先生は、年間を通して「もちあじ」をテーマに個別最適な学びを実践している。その中で子供たちから「もちあじってどんな味?」という発言があり、「その味を確かめるためには知育菓子しかない」と考えた。子供たちはお菓子が大好きであり、これ以上引きつけられる教材はない。廣田先生はアレルギーに配慮され、自由度が高い「おえかきグミランド」と「香りラボ」を選んだ。

廣田先生の授業を受けた子供たちの感想。「2年生の中で一番心に残ったのが知育菓子の学習だった」と作文に書いた児童もいたほど

1時間目はクラシエのサイトの動画を視聴して作り方を学習。2時間目に知育菓子で制作。3時間目にもちあじ鑑賞を行い、「香りラボ」のしゅわしゅわジュースで乾杯し、「もちあじ」を味わった。子供たちは「自分だけのものが作れた」といった感想が多く、「人それぞれもちあじやじぶんらしさがちがう。じぶんらしさが大切」という意見もあった。廣田先生は「自分のもちあじを発揮し、相手のもちあじを尊重する学年へと成長できた」と語った。

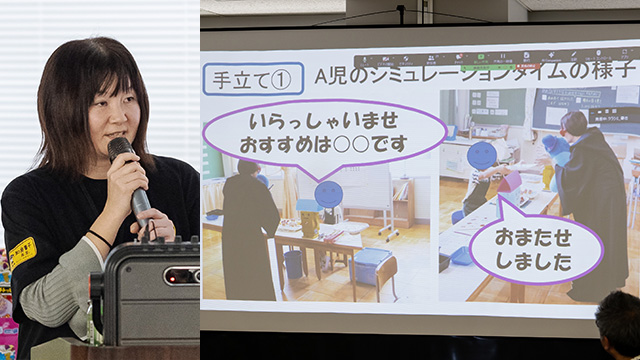

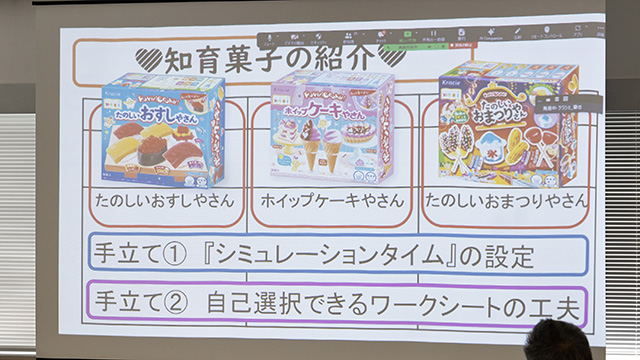

●コミュニケーションの成功体験を(特別支援学級 自立活動の実践)

名古屋市立明倫小学校の小塩佳代先生は、特別支援学級の児童を対象にPopin' Cookin'(ポッピンクッキン)と呼ばれるシリーズを使って「お店屋さん体験活動をしよう」という自立活動を行った。小塩先生は、コミュニケーションを苦手とする児童が主体的に人と関わるきっかけとして知育菓子に着目。リアルに近いお店屋さん体験を通して、児童が自信を持って話せるのではないかと考えた。

Popin' Cookin'(ポッピンクッキン)は、粉と水だけで本物そっくりの「おすし」や「ケーキ」が作れるシリーズ

このねらいは的中。普段自分の意見をまったく言えない児童が、自分が作った知育菓子の商品を販売したい気持ちから、「いらっしゃいませ」と声をかけたり、商品を取りそろえて「おまたせしました」と相手に渡すことができた。

小塩先生は、本番前にお客さんとのやり取りを練習するシミュレーションタイムを設けた

活動後は「目標どおりにできた」「話をすることが楽しかった」と達成感を得た子供たち。「実際の商品をイメージしやすい知育菓子を使用することで説明がしやすく、他者との関わり方の成功体験を得ることができた」と小塩先生は語った。

●中高生の数学にも使える、知育菓子は教材の宝庫(中3・高1 数学の実践)

静岡サレジオ中学校・高等学校の山田邦彦先生は、中3と高1年の授業で、「ねりキャンワールドを使って身の回りの数学を表現しよう」をテーマに、世の中で数学がどう使われているかを表現した。

山田先生は、「ねりキャンワールド」を使って身の回りの数学を表現

ショートケーキの三角柱、ろうそくの円柱、数式で表せるシュウマイの曲線のほか、無限等比級数の式やペンローズの不可能三角形を作った生徒もいた。山田先生は「造形物をつくって数学的観点で説明するという活用なら中高生でも知育菓子で楽しく学べる」と話す。

また、「どどっとつぶぴょん」では標本調査の考え方を用いて、できた粒の個数を数える学習プログラムを設計。

数学における知育菓子は、統計的研究プロセス(PPDACサイクル)をどんどん回していけるような教材になり得ると山田先生。「知育菓子は教材の宝庫」と強く感じていると語った。

●英語・理科・アントレプレナー教育で生徒の想像/創造力を養う(中1~高1の実践)

松蔭中学校・松蔭高等学校の篠原弘樹先生が知育菓子を使ったきっかけは、中学生が取り組んでいた英語の動画コンテストで、あるチームが「知育菓子は日本文化の1つ」と紹介していたことから。また同じ時期に高校生のアントレプレナー教育では「既存のものに付加価値をつける新しいビジネスモデル」について学習しており、今のタイミングで知育菓子を使えば生徒たちを感化できると考えたという。

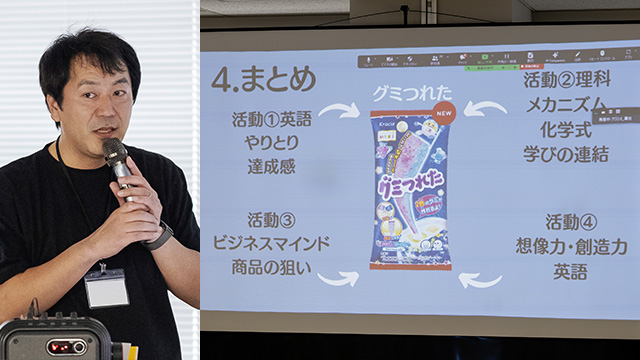

篠原先生は、「グミつれた」を通して、英語・理科・アントレプレナー教育と横断的な学習を実践

使った知育菓子は「グミつれた」。英語では、日本語禁止で英語の説明だけを見て「グミつれた」を制作し、理科ではメカニズムについて学んだ。またアントレプレナーの授業では、知育菓子がもつ付加価値について考え、お菓子の価値観を変える気づきを生徒たちは得たという。

授業の振り返りでは、「英語で最後まで順番通りに作ることができ成果や達成感を感じた」、「知育菓子がなぜ日本文化の1つなのか、世界で有名なのかを知れた」といった意見が出た。篠原先生は、英語でのやりとりによる達成感、理科とお菓子の学びの連結、商品の付加価値など生徒たちの想像力・創造力を養えたと語った。

知育菓子先生と参加者による交流会とアイデアソン

オンラインの参加者からの質疑応答も受付。直接知育菓子先生から回答を行った

知育菓子先生の発表後は、クラシエの商品が並ぶショールームに参加者全員が移動し、クラシエのお菓子を食べながら一般参加者やオンライン視聴者、クラシエ社員らが交流した。

全ラインアップがそろい、気になる知育菓子を手にとって授業を考える

その後は、「知育菓子授業アイデアソン」が行われた。用意された知育菓子を思い思いに手に取り、実際に知育菓子を作りながら授業の活用アイデアを出し合った。

グループに分かれ、知育菓子の可能性を探るアイデアソンを開始

アイデアソンの終了後、クラシエ株式会社 フーズカンパニー マーケティング室長 山内則夫氏が登壇。「知育菓子は単なるお菓子ではなく、作る工程から生まれる表現やメッセージがある点が、ほかのお菓子にはない大きなもの。今後、子供たちが大きくなって、知育菓子で学んだ経験を思い出せるようなお菓子作りを続けて行きたい」と語った。

クラシエ株式会社 フーズカンパニー マーケティング室長 山内則夫氏

知育菓子先生の授業発表は、知育菓子が単に教材の置き換え候補なのではなく、五感を使うことによる想像以上の効果を感じられるものばかりだった。どの発表も、知育菓子を活用することで、子供たちが楽しく学び、笑顔にさせている点が印象的だ。知育菓子先生の活動を通して知育菓子がより教育現場に広がり、子供たちの学びに役立つことを期待したい。

※「知育菓子先生」はクラシエ株式会社の登録商標です。