6月は、LGBTQ+の権利の啓発などが行われるプライド月間。今、婚姻の平等、いわゆる「同性婚」をめぐり、大きな変化が起きている。

2024年3月、婚姻の平等を求める「結婚の自由をすべての人に」訴訟で、2審の札幌高裁は、同性婚を認めていない現状を憲法に違反すると判断した。各種調査結果を見ても、日本でも過半数の人が賛成している同性婚。それにもかかわらず、なぜ日本では法制化されていないのか。アンケート調査とともに、性的マイノリティーをめぐる状況に詳しい、一般社団法人fair代表理事の松岡宗嗣さんに聞いた。(Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部/監修:松岡宗嗣)

- アンケートの結果、過半数の人が同性婚には賛成

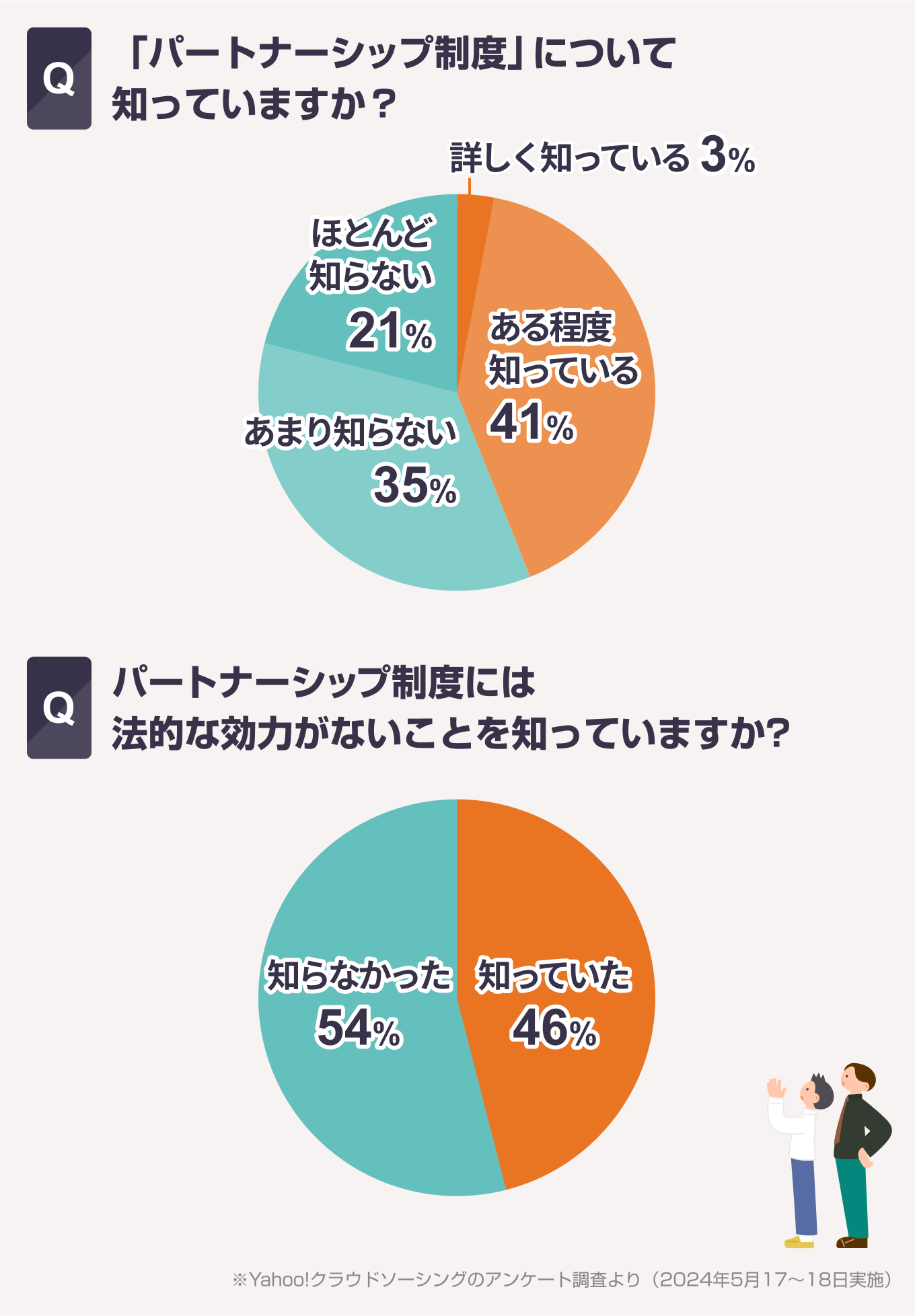

- パートナーシップ制度には法的効力がないことを知っているのは半数以下

- 反対派の意見には日本社会の宗教的・文化的背景も

愛知県名古屋市生まれ。政策や法制度を中心とした性的マイノリティーに関する情報を発信する一般社団法人fair代表理事。

1.同性婚に賛成が過半数、デメリットは「特にない」との声

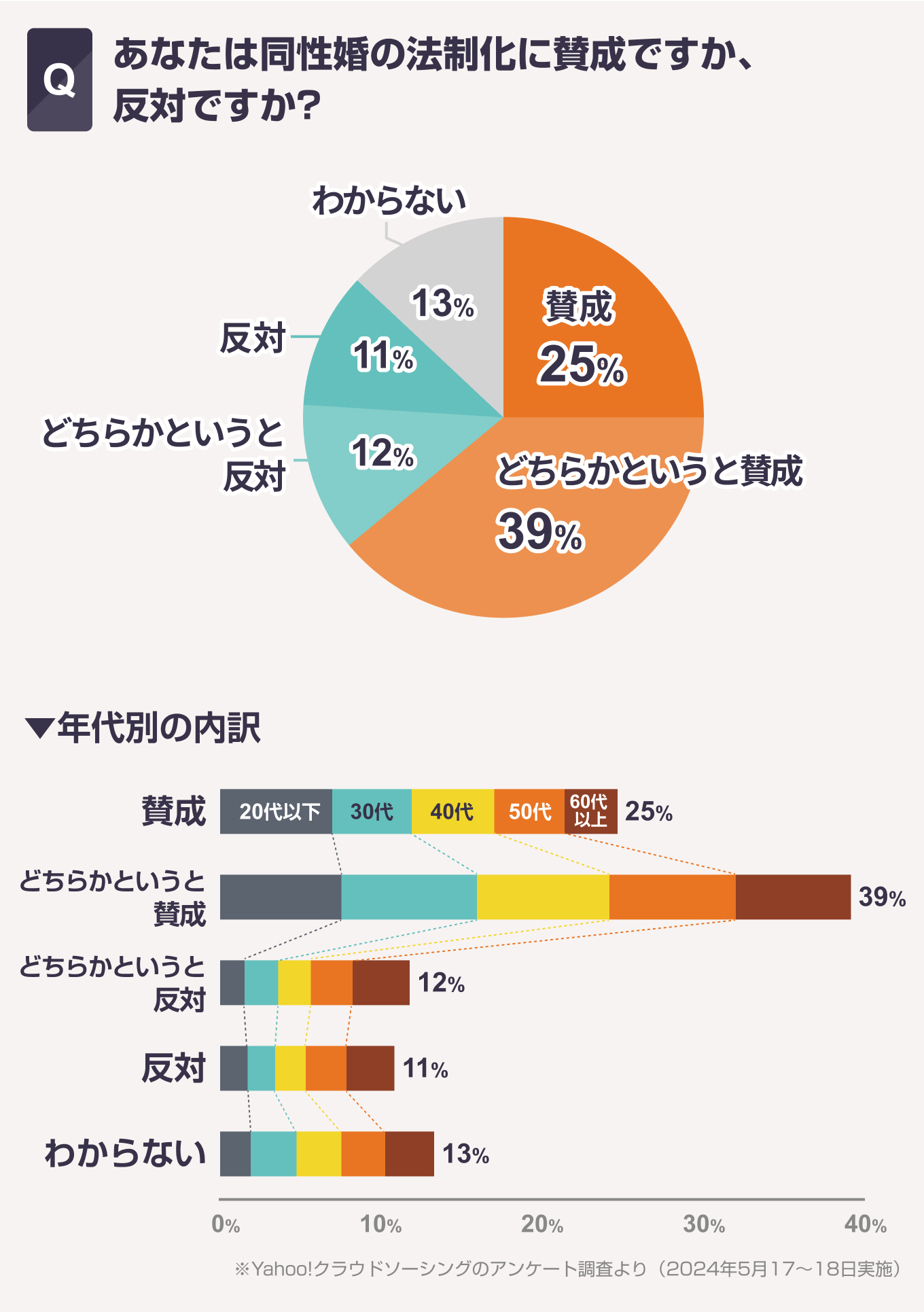

今回、Yahoo!クラウドソーシングで「20代以下」から「60代以上」の5つの年代別・男女別に各300人、計3000人を対象に、同性婚に関するアンケート調査を行った(2024年5月17~18日実施)。

各メディアの世論調査と同様、今回のアンケートでも「賛成」「どちらかというと賛成」の合計は64%にのぼった。年代別に見ると、「20代以下」と比較して「60代以上」のほうが「反対」「どちらかというと反対」がやや多い結果となった。

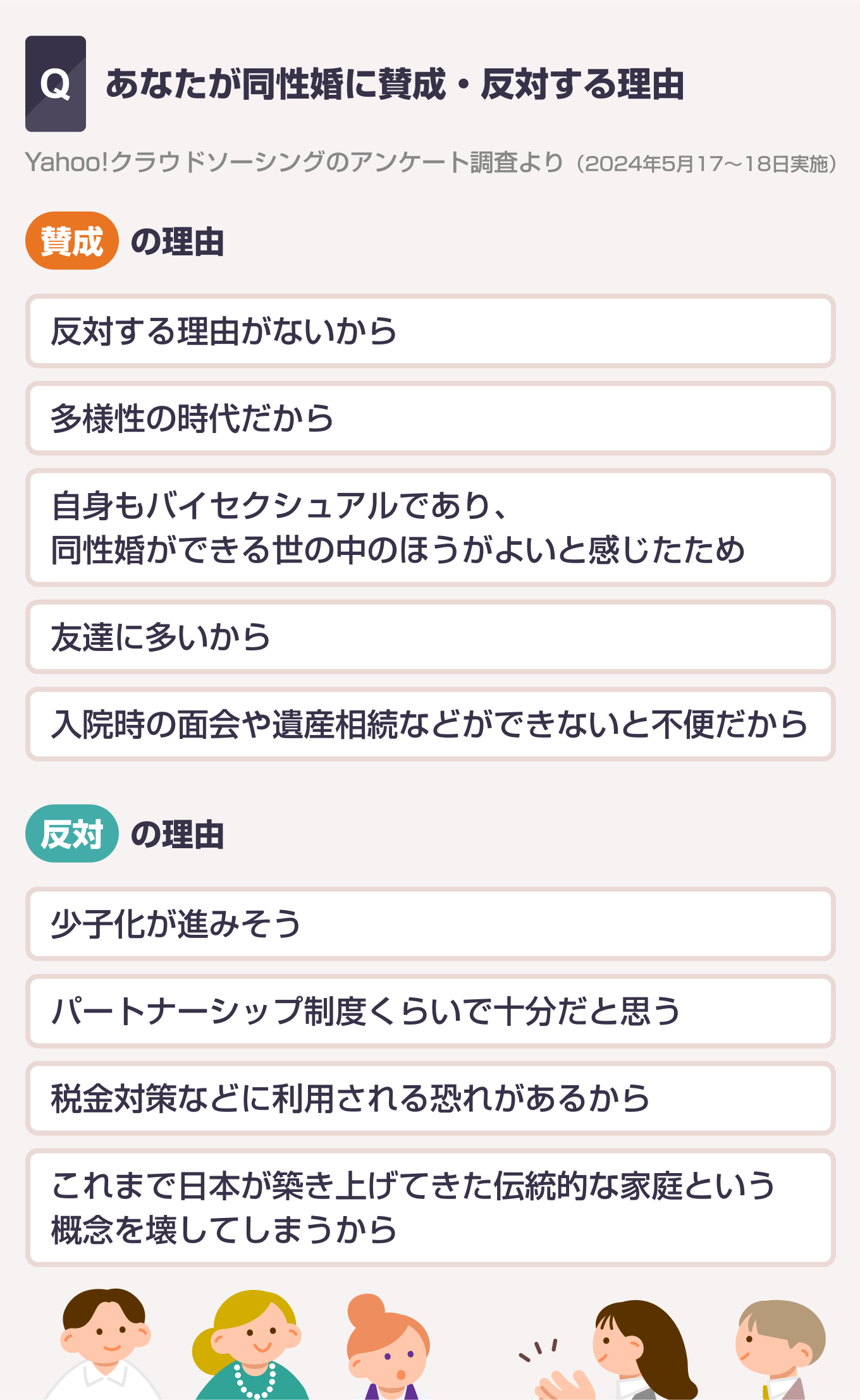

同性婚に賛成する側・反対する側、それぞれに理由を聞いた。賛成の理由に「個人の自由」や「多様性の時代」などを挙げる声が多かった。反対の理由としては、「少子化への影響」を懸念する声が目立った。

また、自治体が性的マイノリティーのカップルを結婚に相当する関係であると証明する「パートナーシップ制度」で十分ではないか、という声もあった。反対派が抱く不安・疑問について、松岡さんは次のように説明する。

- 松岡氏

- 反対理由で、よく「少子化が進む」という声がありますが、すでに同性婚が認められている国の中には出生率が上がっている国も下がっている国もあります。婚姻の平等が認められても、大多数の異性愛者が同性と結婚するわけではなく、同性婚と少子化に関係はありません。

パートナーシップ制度には法的効力がなく、例えば財産の相続などができるわけではないため、残念ながら不十分です。「伝統的な家族観」という曖昧な概念もよく出てきますが、すでに認められている国では"崩壊"しているのでしょうか。家族のあり方はすでに多様で、その実態に目を向けてサポートするのが国の役割ではないかと思います。

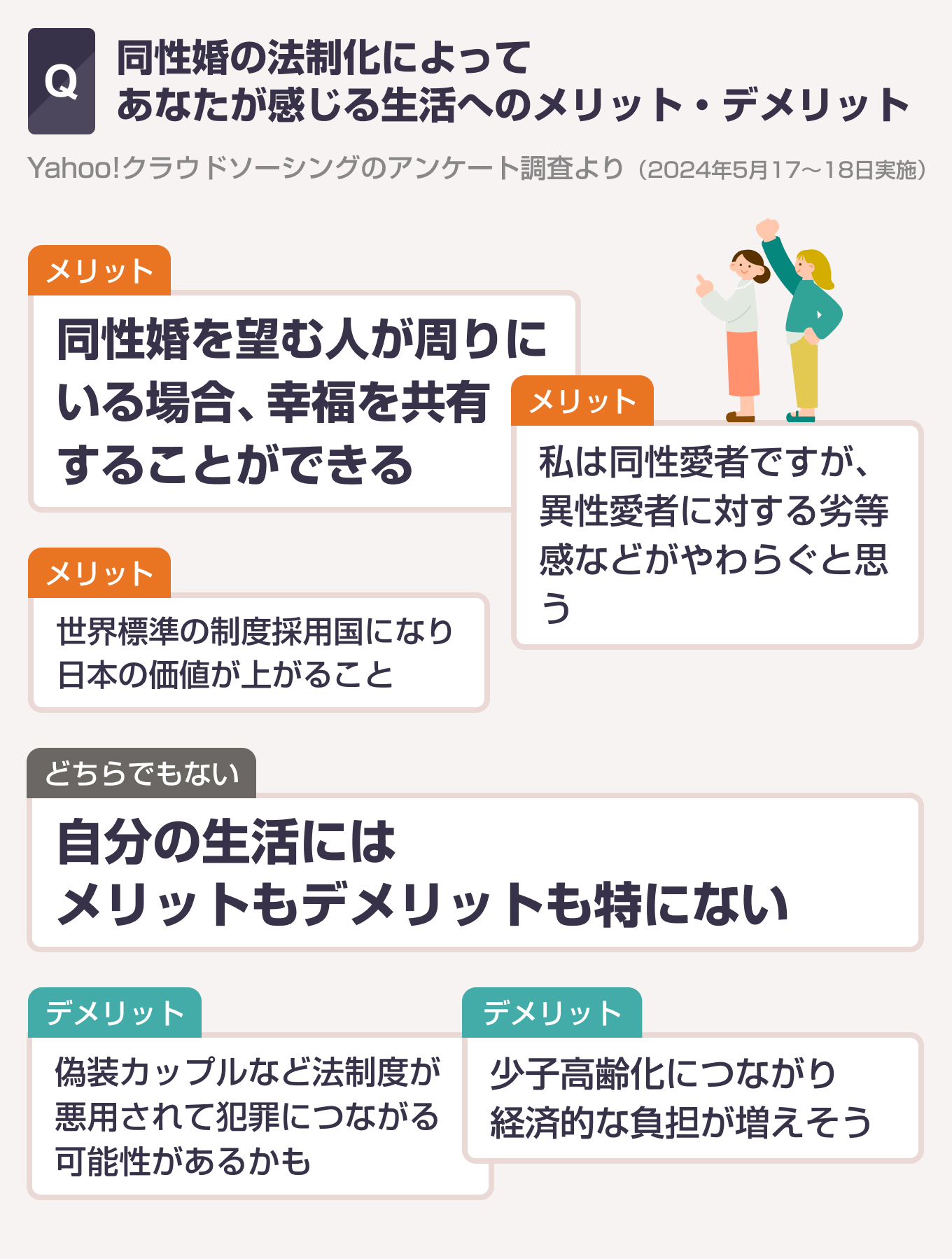

アンケート調査では、「同性婚が実現すると、あなたの生活にどんなメリット、デメリットがあると思いますか?」という質問も投げかけた。これに対し、最も目立ったのは「メリットもデメリットも特にない」という声だった。

一方で周囲の性的マイノリティーへの好影響をメリットとして挙げる人や、制度を悪用される可能性をデメリットとしてとらえる人もいた。

- 松岡氏

- 「特にない」という回答が多いのが印象的でした。同性婚が認められると、制度を利用する当事者にとっては安心につながりますが、利用しないマジョリティーの人々にとっての生活は何も変わらないことを象徴しているようです。デメリットとして「少子化の懸念」が挙げられていますが、同性婚と少子化に関係がないことは一つ前でコメントしました。

「偽装結婚などに悪用される」というのは、具体的にご自身の生活にどんなデメリットがあるのかわかりませんが、もし偽装結婚による悪用を懸念するのであれば、すでに結婚できている大多数の異性愛者や、結婚制度自体を問題視しなければならないと思います。同性婚のときだけ悪用の議論を持ち出すことは合理的ではありません。

2.G7で同性カップルに関する法的保障がないのは日本のみ

G7では、まずフランスが1999年に同性カップルに結婚に準じた権利を認め、2013年に同性婚を法制化。カナダも2005年に同性婚を法制化した。その後、2010年代にイギリス、アメリカ、イタリア、ドイツが同性婚の法制化あるいは結婚に準じた権利の承認を行っている。これによりG7で同性カップルに関する法的保障がないのは日本のみとなった。

3.パートナーシップ制度の認知度と誤解

アンケート結果では、パートナーシップ制度を知っている人は、「詳しく知っている」「ある程度知っている」の合計で44%にとどまった。さらに、法的な効力がないことを知らない人は54%と半数を超えた。異性カップルの結婚と、同性カップルのパートナーシップ制度では、以下のような違いがある。

- 松岡氏

- パートナーシップ制度は、政令指定都市ではほぼすべてで導入され、人口カバー率ももう8割ぐらいになっています。しかし、自分は関係がないと考えている人にとっては重要な情報ではないでしょうし、そういう意味で知られていないのかなと思います。

パートナーシップ制度について知っている人の中でも、「渋谷区って同性でも結婚できるようになったんだよね」というように、誤解している人も少なくないと思います。そうした認識の人のなかでは、「別にパートナーシップ制度でいいんじゃないの? わざわざ結婚を求めなくてもいいんじゃないの?」という議論になってしまう可能性はあると思います。法律婚とパートナーシップ制度では法的な効力がどれほど違うかという実態は知られてほしいですね。

4.「同性婚」への反対意見の文化的背景

「20代以下」と比較して、「60代以上」のほうが反対が多いですが、どう感じますか?

- 松岡氏

- 全体的な賛否の割合は、他の報道機関の調査と同じ傾向で、特に違和感はありません。60代以上の反対や嫌悪が目立つのも、歴史的背景を考えると仕方がない部分はあると思います。

WHOが同性愛を精神疾患の分類から外したのは1990年なので、比較的最近のことなんですよね。以前は「異常性欲」のように語られていたので、その時代に教育を受けている人たちが、自分の考えをガラッと変えるのはなかなか難しい面もあると思います。ただ、政治領域が高齢の男性ばかりというのは、同性婚がいつまでも法制化されない大きな要因の一つだと考えます。

反対派には「混乱を招く」などの声が目立ちますし、ストレートな嫌悪も目立ちます。

- 松岡氏

- 伝統的家族観という言葉の背景にあるのは「家制度」のことでしょう。家父長的な戸籍制度を少しでも揺るがすようなことをさせたくないという保守派の人もいます。そうした人々のなかでは婚姻制度が国家観に直結しているので、選択的夫婦別姓と同じくかたくなに拒む層は一定数いると思います。いずれにしても、同性カップルを平等には扱いたくない、という点で差別だと言わざるを得ない状況があります。

「同性婚」については、最初から賛成という人が多い印象があります。

- 松岡氏

- 2015年の渋谷区、世田谷区のパートナーシップ制度導入とその報道以降から、特に「LGBT」という言葉が広く知られるようになったと思います。同時期に、企業の福利厚生が同性パートナーにも適用されるというニュースも増え、こうした後押しから、同性婚の賛成も若い層を中心に高まっているのではないかと思います。

同性婚に関する疑問については、「法制化後の混乱」「子どもの養育をめぐる影響 」などを懸念する声が目立ちました。性自認の問題を挙げる人もいます。

- 松岡氏

- 台湾でもそうでしたが、各国で同性婚法制化への反対派から「子どもに悪影響だ」という言説がよく用いられます。しかし、現実的に考えても、さまざまな研究においても、同性カップルと異性カップルの子育てに差はないことが指摘されています。同性カップルが子育てすることに対して、「父性が」「母性が」とよく言われるのですが、それを言ってしまうと、シングルマザーやシングルファザーも否定することになります。

昨今トランスジェンダーに対してのバッシングが激化しているので、無理やり同性婚への反対論とつなげる言説が出てきていて、とにかく性的マイノリティーの権利に反対するためにあらゆるロジックが利用されている側面もあります。

「同性婚」をめぐり、今後はどうなりそうでしょうか?

- 松岡氏

- 3月14日の札幌高裁判決は、とても励まされるものでした。「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、今年から来年にかけて他の高裁でも判決が出そろうことになり、そこから早いと1年ぐらいで、最高裁での判断が出ることになります。

もし同性婚を認めない現状に対して違憲判断が出たら、国会が動くのに1、2年かかるとして、早ければ2027年には法整備が実現する可能性はあると思います。最高裁が違憲判断を下すかどうか未知数ですが、ぜひ多くの方に注視してほしいと思います。

「#令和の人権」はYahoo!ニュースがユーザーと考えたい社会課題「ホットイシュー」の一つです。日常生活におけるさまざまな場面で、人権に関するこれまでの「当たり前」が変化しつつあります。新時代にフィットする考え方・意識とは。体験談や解説を通じ、ユーザーとともに考えます。

この記事をシェアする