ネットニュースの10年後はユーザーが決める――「THE PAGE」編集長・奥村倫弘さんが語る課題と未来

「気になるニュースをわかりやすく」をコンセプトに、2013年にスタートした「THE PAGE」。政治や経済からエンタメまで幅広いニュースを網羅する同サイトは、今ではすっかりおなじみのメディアの1つです。

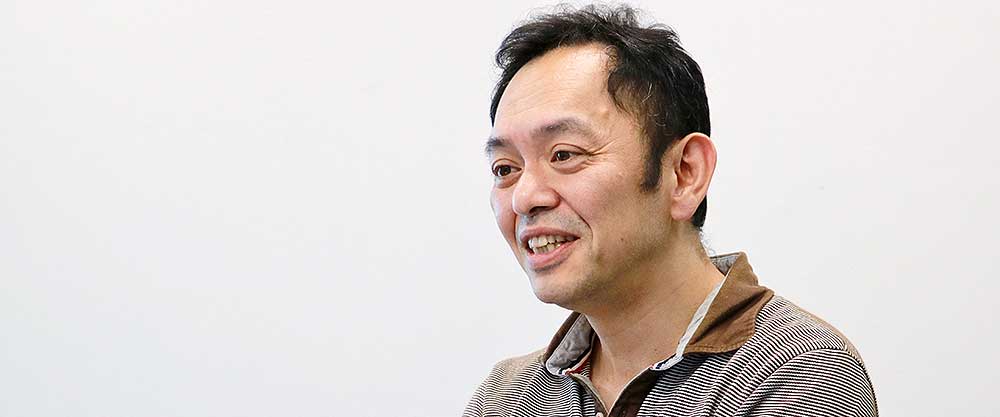

その発起人であり、編集長でもある奥村倫弘(みちひろ)さんは1998年からYahoo!ニュースに携わり、ネットメディアの黎明期からその変遷に立ち会ってきた人物。膨大な情報がはん濫し、さまざまなメディアがしのぎを削る昨今を、奥村さんはどう捉えているのか。そして、メディアは今後どう変わっていくべきなのか。

大きな話題となった著書「ヤフー・トピックスの作り方」(光文社新書)から7年。そして近刊「ネコがメディアを支配する――ネットニュースに未来はあるのか」(中公新書ラクレ)でネットメディアの現状を鋭く分析した奥村さんに、あらためてその胸の内をお聞きしました。

取材・文/友清 哲

編集/ノオト

インターネットに触れて1日過ごせるなら何でもよかった

――奥村さんはもともと、新聞記者として働いていたそうですね。

読売新聞の記者として、警察や行政、社会などの分野を担当していました。もともとジャーナリスト志望だったわけではないのですが、何となくおもしろそうだなという軽い気持ちで、この世界に足を踏み入れたように記憶しています。

――ヤフー株式会社に転職したのが1998年。当時はまだまだヤフーもれい明期で、ネット事情全般が今とは大きく異なる時代です。

ヤフー株式会社の設立が96年4月ですから、まだ立ち上げから2年くらいですね。社員は今よりはるかに少なく、ワンフロアに収まる程度の人員でしたし、検索サイトとしての「Yahoo! JAPAN」も、現在のような自動収集型のロボット検索ではなく、人力で登録サイトをカテゴライズするディレクトリ検索で運営されていました。

――当然、Yahoo!ニュースがウェブのニュースサービスとして認知される以前のことだと思いますが、なぜ新聞記者からヤフーへの転職を決意されたのでしょうか。

よく誤解されるのですが、僕はニュースに携わりたかったというよりも、パソコンやインターネットに関わる仕事ができれば、それでよかったんですよね(笑)。もともと大のパソコンオタクなんです。前職が新聞記者なので、ネットニュースはその足掛かりになっただけのこと。正直なところ、パソコンを触って1日過ごせるなら、手がけるものは何でもよかったんですよ。

――当時のYahoo!ニュースのトピックスはどのような形態だったのでしょうか。

根本的な仕組みは今と変わらず、配信されるニュースをカテゴリー分けして掲載する作業でした。ただ、もともと報道に携わっていた身として、インターネットの登場は、ニュースの在り方を大きく変えるだろうという実感がありました。

よく言われる速報性はもちろんのこと、それまでは行政機関に逐一電話で問い合わせてかき集めていたようなデータも、アメリカではすでに当該機関のウェブサイトを見れば一発ですべて手に入るようになっていましたからね。日本でも遠からず、発信する側の状況は様変わりするはずだと強く感じました。

「ネット記事は短くあるべき」というセオリーは幻想

――そうしてYahoo!ニュースの運営を続ける傍ら、2013年には自ら「THE PAGE」を立ち上げています。これはどのようなきっかけだったのでしょうか。

一番の動機は、ニュースをわかりやすく伝えるメディアが存在していなかったことです。周囲の話では、僕は新聞記者時代からそうした不満を口にしていたらしいのですが、ネットニュースは速報性には長けていても、逆にじっくりと読めるコンテンツが不足していました。そこで「THE PAGE」のコンセプトを思い立ったのです。社内的にもちょうど社長が交代して新しいことに着手しやすいムードがあったため、わりとスムーズに実現しましたね。

政治、社会、国際……といった話題から、スポーツやエンタメまで幅広くニュースを扱う「THE PAGE」。月間400本の記事が新たに提供されている

当初は10人体制だったので、記者も営業もなく、誰もがあらゆる仕事をこなさなければならない状況でした。記事作りに関しては、外部の記者の手を借りつつ、僕も久々に現場へ取材に出て写真を撮りましたし、その一方で広告営業などもこなしていました。本当に何でも屋さんのような状況でしたね。

――ネットの記事は、短いほど読まれやすいといった風潮もあります。じっくりと読めるコンセプトに、どのような勝算を感じていたのでしょうか。

たしかに「ネットの記事は900字程度が望ましい」といった意見は根強いですが、短ければ読まれるというのは、僕は幻想だと思います。読み応えのある記事を求めている層もちゃんと存在しているはずですし、実際に「THE PAGE」で最初の数本の記事を配信した際、その手応えも感じました。トータル1万字に近い長文の記事を配信したときでもしっかり読まれていましたし、記事につくコメントも真面目なものが多い。要は、反射的に書かれるような批判は振り落とされているわけで、狙うべき層に届いている証しといえるでしょう。

――つまり、2010年代に入って利用層が成熟し、ネットで長文を読む習慣を持つユーザーが増えてきた、と。

その通りです。ただ、そもそもマーケット自体は決して大きくありません。だからこそ、メディアはそれまで長い記事を好む層をわざわざターゲットにしてこなかったわけです。そこで、他社が手をつけなかったところに取り組んだのが「THE PAGE」だということですね。

テクノロジーを生かせていないメディア

――メディアの現場に長年携わってきた奥村さんの立場から、メディアの転機となった事象をいくつか挙げていただくとすると、どのようなトピックがありますか。

やはり最初の大きなトピックは、1995年の「Windows 95」の登場でしょうね。これによってインターネットが一気に注目され、新たなメディアの登場を予感させました。次が2009年頃のスマートフォンの普及。それと時を同じくしてSNSが浸透し、ソーシャルメディアの考え方が広まりました。いつでもどこでもネットに触れられる環境は、SNSと非常に親和性が高く、一気にユーザーを増やしたことは誰しも記憶に新しいところでしょう。

1995年11月に「Windows 95」日本語版が発売。インターネットの世界が急速に広まるきっかけとなった(写真/Fujifotos/アフロ)

1995年11月に「Windows 95」日本語版が発売。インターネットの世界が急速に広まるきっかけとなった(写真/Fujifotos/アフロ)

こうして振り返ってみると、現在のネットメディアを支える環境が出来上がったのは、意外と最近であることがわかります。地下鉄の中で普通にネットが使えるようになったのも、ここ4~5年のことですし、まだまだネットは若いメディアといえるかもしれません。

――しかし、着実にユーザーを増やしてきた半面、メディアの乱立によるコンテンツの粗製乱造が指摘されることもあります。

情報が劣化しているのは、間違いない事実だと思います。ただ、これは拙著「ネコがメディアを支配する――ネットニュースに未来はあるのか」の中でも述べていることですが、ちょっと下品なネタやたわいない話題を好むのは、人間の性(さが)のようなものなんです。なにしろ江戸時代にも、人がおならをしている姿を描いた瓦版が多くの人を喜ばせていたほどで、実質的には今も昔も変わりません。ネットメディアの登場でそれが可視化されるようになっただけだと、僕は考えています。

奥村さんは取材・執筆のプロセスの健全性には常に目を光らせている

奥村さんは取材・執筆のプロセスの健全性には常に目を光らせている

一方で、何をもってコンテンツの劣化と捉えるかも重要で、ニュース記事の場合は「取材に基づかず、論考を伴わない記事」と僕は位置づけています。そうしたコンテンツが増えているのは事実で、ネット上に転がっている情報を再編集したようなものは、ニュースとはいえないと思いますね。「THE PAGE」ではこの点を、外部記者のみなさんも含めて徹底しているのです。

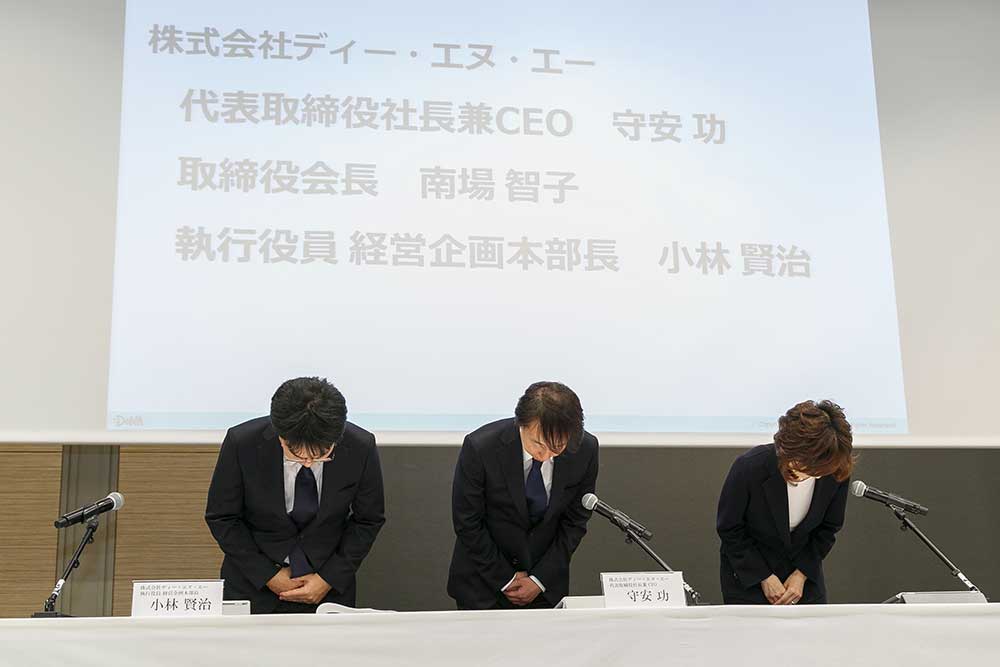

――その意味では、昨年の「WELQ問題」(※)、あるいはフェイクニュースへの批判が高まっている現状を見ると、業界内の自浄作用が働き始めているようにも思えます。

※2016年末、DeNAが運営する健康・医療情報のまとめサイト「WELQ(ウェルク)」で、多くの記事に信ぴょう性や著作権上の問題が発覚。同サイトは全記事を非公開とし、閉鎖された。

2016年12月に行われたDeNAの記者会見では、守安社長や創業者の南場会長らが謝罪(写真/Rodrigo Reyes Marin/アフロ)

2016年12月に行われたDeNAの記者会見では、守安社長や創業者の南場会長らが謝罪(写真/Rodrigo Reyes Marin/アフロ)

もしそれが場にそぐわないものであるなら、消えていくのは当然なのでしょう。ただ、既存のコンテンツの質が目に見えて上がってきたかというと、今のところそうは思えません。むしろ、そうした向上が期待されるのは、この後でしょう。

――では、奥村さんは現状のメットメディアについて、どのような課題意識を持っていますか。

ネットの登場でメディアの何が変わったかといえば、やはり流通です。ネットニュースによって、情報の運ばれ方は大きく変化しました。ところが、メディア側の多くは今でもマスを見すぎているように思います。これではテレビと同じ道をたどることにしかならず、新しいものは生まれません。それよりも、せっかくこれほどテクノロジーが発展したわけですから、もっと個々に必要な情報を届けようとする流れがあっていいのではないでしょうか。

大手のポータルサイトを見ていて、自分の興味のあるトピックが少ないと不満を感じているユーザーは多いはず。なぜそうなるかといえば、メディア側がマスに向かって発信しているためです。その結果、どこを見ても似たような記事ばかりが並び、本当に欲している情報は懸命に検索しなければ見つけられない現状があります。これではテクノロジーを十分に生かせているとはいえないですよね。

――そうした現状を踏まえ、5年後、10年後のネットメディアは、どう変わっていくと思いますか。

ネット時代の到来で、誰でも情報を発信できるようになったのは、非常にいいことだと思います。しかし、そうして立ち上がったメディアを変えていくのは、実は作り手側ではなく、それを見る周囲なのだということも忘れてはいけません。ユーザーがメディアをどうしたいか、どう使いたいと思っているのかが、10年後を決めるのです。つまり、メディアが今後どう変わるかは、みなさん次第。自分がどういったコンテンツを欲しているのか、改めて考えながらメディアに触れてみてほしいですね。

お問い合わせ先

このブログに関するお問い合わせについてはこちらへお願いいたします。