太陽が昇らない北極の、寒く、孤独な、「極夜」の世界−−。探検家・角幡唯介は、そんな聞くだけで陰鬱になりそうな極地を独り、GPSなしで旅してきた。冒険をノンフィクションにし、数々の文学賞を受賞してきた彼にとって、これは自身の“総決算”とも言える試みだった。数年がかりの計画と並行して、結婚し、娘も生まれた。それでも、数カ月の極地生活を切望する。なぜ、過酷な旅を求め、それを言葉で表現しようとするのか。次の冒険への出発が迫る42歳の誕生日に、鎌倉の自宅を訪ねた。

(ライター・中村計/Yahoo!ニュース 特集編集部/文藝春秋)

動画:鎌倉で振り返る極夜の冒険(3分)

書くことでしか伝わらない

身長173センチ、体重75キロ。肩幅が広く、服の上からでも、肉体の頑強さが伝わってくる。日光や風に痛めつけられた肌。分厚く大きな手。そして、過酷な体験で、どこか一部の感覚が麻痺しているのではないかと思わせるような茫洋とした眼差しと、訥々(とつとつ)とした口調。そんな角幡を、冒険家であり、ジャーナリストである九里徳泰(53)はこう評価する。

「角幡君は体格も良く、クライミング技術も高いので、ヒマラヤに行けばエベレストなどの8000メートル級の山々にも単独で登れるでしょう。でもそういう競う記録でなく、世界の冒険の新しい地平線を切り開こうとしている冒険者ですね。日本にも久しぶりに行動して表現できる『ホンモノの冒険作家』が出てきたなと思います」

角幡は冒険家としてだけでなく、大宅壮一ノンフィクション賞、講談社ノンフィクション賞、新田次郎文学賞などを受賞してきた作家としても知られる。全く性質の異なる二つの行為を高レベルで両立させ、行動することと書くことがごく自然と連なっている。

角幡は言う。

「書くために冒険していると言ったら言い過ぎかもしれませんけど、行動することと、書くことを別のものとは考えてないんですよね。結局、僕のやってることは、書くことでしか伝わらないし、表現できないと思うんです。」

冒険との出会いは、大学の探検部がきっかけだった。

求めるのは“手応え感”

北海道・芦別で生まれ育った角幡は、早稲田大の探検部に入ってから冒険に傾倒した。高校までは冒険的な自然との関わりはほとんどなかったという。大学に7年間通い、デビュー作『空白の五マイル』につながるジャングル行などを経験。そして、朝日新聞社で記者として5年間働いた後、再び冒険の世界に舞い戻った。

「本当は3年で辞めようと思ってたんですけど、思ったよりお金が貯まらなくて……」

まず冒険家として、同じフィールドに立つ人間に「負けたくない」と言う。

「やっぱり、ちゃんとやってる人から、バカにされたくないというか、すごいことやってるねって思われたいという気持ちはありますね」

冒険譚(たん)や紀行文の中で著者がピンチに遭ってオロオロしているシーンにぶつかると、実際には「書くネタができてラッキー」と思っていたのではないかと勘繰ってしまうことがある。角幡の冒険譚もピンチが続出する。しかし、邪推は働かず、ぐいぐい引き込まれるのは、その行動のスケールが圧倒的だからだ。

『空白の五マイル』ではチベットにある世界最大のツアンポー峡谷の未踏査部に挑んだ。『アグルーカの行方』では、129人が死亡した19世紀の英・フランクリン隊の真相を突き止めようと、北極で1600キロの徒歩行を敢行。最新刊『極夜行』では「遭難したときは死ぬとき」とGPSを携帯せずに80日間、真っ暗な北極圏を犬とともに旅した。

角幡が『極夜行』で旅したルート。(文春オンライン掲載の地図をもとに作成)

なぜ、そんな危険な冒険に身を投じるのだろう。

「(旅を面白くするのは)危険度ではなくて、手ごたえ感ですね。自分が主体的に関与した領域が、広くて深くなったほうが、面白いんです。例えば自分で作ったソリが壊れたら、自己責任じゃないですか。GPSで位置を教えてもらって漫然と行くよりも、自分で地図を見ながら正解にたどり着くといったほうが、世界に自分がすごく関わっている。そして外側からの反応があると、何かを確信できるんです。」

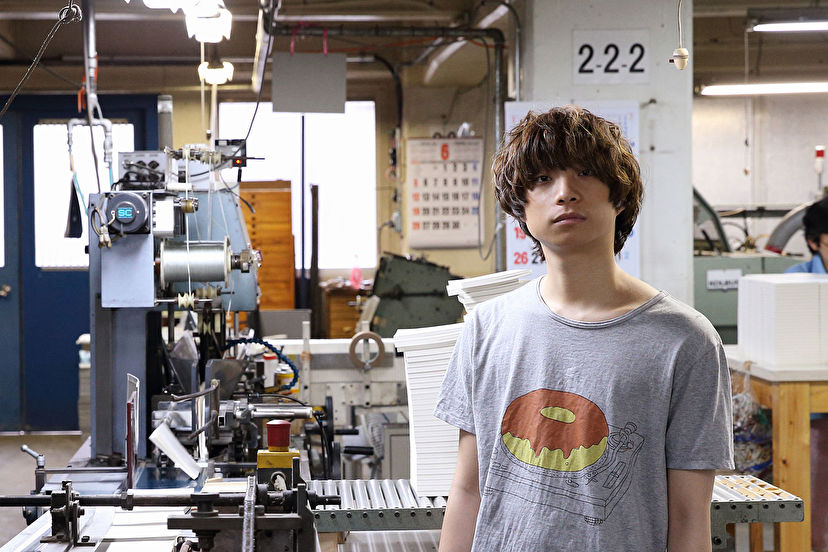

次回の冒険で使うソリを作る角幡。

冒険の表現は不純だと思っていた

本来、行動者にとっては、行動そのものが表現だと言える。登山家や探検家であれば、選んだ場所やルートが彼や彼女たちの哲学なのだ。補完的に写真や記録を残すことはあっても、それはあくまで素材にとどまる。

その素材を角幡のように作品とするには、別の能力が必要だし、おそらく冒険と同じくらいの時間と労力を費やさなければならない。冒険を終えても、それはまだ折り返し地点のようなものかのかもしれない。

「そうですね。まぁ、折り返し地点よりは、もう少し先に行ってると思いますけど」

ただ、書くことを前提にすると、ある意味、純粋な冒険は難しくなる。角幡はその矛盾を抱えつつ、消化した。

「最初の頃、例えば『空白の五マイル』を書くときに、チベットの山奥のすごい険しい密林の中をずっと這いつくばってると、自分の行動が頭の中で文章化されてくんですよね。自分の行動を表現しようとする、表現者の視点みたいなものがあって。実況中継みたいなことをしてるわけですよ。不純なんじゃないかと思って、すごく嫌だった。でも今は楽しんでいる部分がありますね。こんなこと考えちゃってる俺がいるな、って」

角幡の書斎。パソコンの壁紙は娘の写真だった。

ノンフィクションを書く上で、直面せざるを得ない矛盾。それを自分なりの方法で可能な限り円満に解決し、でも、そこから完全に逃れることはできないという宿命を自覚しつつ書く。完全に純粋ではありえないけれども、純粋であろうとはしている。冒険の際、メーカーなどの提供は受けても、金銭は受け取らない。出版社から旅の経費などを出してもらったこともないという。

「お金をもらってしまうと、行動も、書くものも、品行方正にしなくちゃいけないような気がして。冒険って、きわめて個人的な活動じゃないですか。何の社会性もない。そんなものを人からお金をもらってやるのはカッコ悪いと思うんです」

妻の出産という「革命」

この取材は、鎌倉の自宅とその周辺で行われた。家には、妻と4歳になる長女「あお」ちゃんがいた。

1年の半分は日本にいないという冒険家が、温かな家庭を持っている。不思議といえば不思議だった。所帯を持ったのは2012年。36歳のときだったという。

「自分の性格上、結婚はできないんじゃないかと思っていた。妥協できないんじゃないかな、と。結婚って一生、一緒に住むってことじゃないですか。だから相当いい女じゃないと、そんな気にならないだろうなと思っていた。それが違った。結婚って、そういうことじゃないんだと思ったんです。妻とは10カ月くらい付き合ってから結婚したんですけど、付き合い始めて、わりと早い段階で、もしかしたら結婚っていうのは、こういう女とするのかもしれないって思いましたね」

――どういう女性だったということなのでしょうか?

「いやぁ……、それはカメラの前では」

家族と暮らす鎌倉では、子供と山に登ったり、海でカヤックを漕いだり。自然がそばにあるのが気に入っている。

角幡は、『極夜行』の中で妻の出産を<革命と呼んでもさしつかえないほど大きな出来事>だったと記している。

「結婚も大きな出来事でしたけど、子どもはそれとは次元が違った。すごい世界があるなと思いました。世の中の女の人は、こんな大変な思いをして子供を産んでるんだ、と。自分がやってることなんて、ほんと遊びだなって感じがしましたね。出産に立ち会って、自分が脱皮した感じがしました。新しい自分がムニムニムニムニって出てきて、妻を見る目も変わったし、母親を見る目も変わりました。尊敬っていうか、(母は)4人も子供産んで、何を考えてるんだろうって」

子どもを授かったことを、こう言葉に置き換える。

「自分と同じレベルの存在が、突然自分の人生に割り込んでくるようなもの。なんだこいつ、みたいな」

ただ、そんな「革命」が起きても、旅先で帰りたくなることはほとんどない。

「妻や子どものことを考えたりすることはありますけど、早く帰りたいというのはあんまりないですね」

キッチンでは妻と娘が角幡のための誕生日ケーキを作っていた。

地図に頼らない旅がしたい

角幡の冒険の定義は「システムの外に出ること」だ。

「僕らが慣れ親しんでいる常識の外側に出る、って意味です。いちばん簡単なのは、前人未到の地へ行くこと。でも、そんな場所は、もうほとんどない。地理的なものじゃないシステムを探すしかない。感性を研ぎ澄ませれば、新しいシステムの外側を見つけることはできるんですよ」

角幡が考える次の「システムの外」は、地図に頼らない旅だ。

「地図を持つと、自分の視線が地図を元に作られちゃう。今年の2月から6月にかけて、地図なしでグリーンランドを旅しようと思っています。グリーンランド北部には土地勘があるので、地図がなくても自信がある。そして、来年はカナダに行く予定です。カナダは土地勘がないから、六分儀(天体の位置を観測し、現在位置を割り出す道具)を持って行って、完全に六分儀頼みで旅をしてみたら面白いかな、と。自分の中ではそれをやったら、たぶんこういう世界が見えてきて、こういうことが書けるだろうというのはあるんです」

書斎のクローゼットには寝袋やチェーンなどの装備が詰まっている。

冒険の指向性は、年齢とともに変化している。

「昔は死を感じられることをやりたいと思っていましたけど、今はもう思ってない。『うわぁー、すっげー、やばかったよー』みたいなことばかりやっててもしょうがないな、みたいな。それよりも思考が深まるようなことに挑戦したい。心境の変化に、家族はあまり関係ないと思います。40歳を過ぎたらそういうふうになりますよ、どうしても」

角幡は「書く」ことだけをとっても一流である。となると必然、いずれは小説に転向するのではないか。

「創作すると、自分じゃない人間が主人公になって物語を進めるわけじゃないですか。僕は自分のリアルな体験を作品化したい気持ちが強い。やっぱり、自分を物語化したいんだと思う。ナルシストなのかもしれないですね」

行動し、書くという、途方もない作業。それを続ける理由が、ようやくわかった気がした。

中学・高校時代、角幡は「他の人と同じ生き方をしたくないとずっと思ってました」と語る。誓い通り、角幡唯介は「唯一」になった。

「『(家族に)次は衛星電話持っていきたくないんだけど』って言ったら、『いいよー』って。」

角幡唯介

1976年、北海道芦別市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。同大探検部OB。2002年~03年冬に、長い間「謎の峡谷」と呼ばれていたチベット、ヤル・ツアンポー峡谷の未踏査地域を単独で探検し、空白部を調査した。03年に朝日新聞社に入社、08年に退職後、ネパール雪男捜索隊に参加する。09年冬、再び単独でツアンポーの探検に向かい、二度のツアンポー探検を描いた『空白の五マイル』で10年に開高健ノンフィクション賞、11年に大宅壮一ノンフィクション賞、梅棹忠夫・山と探検文学賞を受賞。『雪男は向こうからやって来た』で12年に新田次郎文学賞受賞。『アグルーカの行方』で13年に講談社ノンフィクション賞受賞。『探検家の日々本本』で15年に毎日出版文化賞書評賞受賞。『漂流』『探検家、40歳の事情』など著書多数。最新刊は『極夜行』。

動画制作:古田晃司、鈴木恵生