海が見える「浜風の家」は、阪神・淡路大震災で傷ついた子どもたちを19年も見守ってきた。庭のクスノキは「希望の木」、リンゴの木は「希望りんご」、玄関先にある少女像は「きぼうの像」。この居場所は、約20万人の子どもたちに利用され、その悲しみや怖さを少しずつ和らげた。直木賞作家の故藤本義一さんらが支え、今年1月にいったん閉館したこの家は、子どもたちの心に、そして、復興を遂げた被災地に何を残したのだろうか。(神戸新聞社/Yahoo!ニュース特集 編集部)

「憧れのグランドピアノ」

優しく激しいグランドピアノの音色がログハウス風の建物に染みていく。2017年12月15日、兵庫県芦屋市の「浜風の家」で、ジャズピアニストにして作曲家の松永貴志さん(32)が約100人を前に計15曲を奏でた。

13歳でジャズ界の巨匠ハンク・ジョーンズさん(1918〜2010年)に才能を認められ、「天才ジャズピアニスト」と注目された。17歳でメジャーデビュー。国内外で活躍する松永さんは、「浜風の家」閉館の知らせに無料コンサートを申し出たのだった。

動画 松永貴志さんのピアノ演奏@「浜風の家」(約2分)

松永さんは小学校3年生で震災に遭った。芦屋市の自宅マンションは傾き、避難所にも通った。自宅近くに浜風の家ができたのは中学1年のとき。「学校帰りに友だちとふらっと立ち寄る遊び場の一つでした」と振り返る。

集会室のピアノに、鍵はかかっていなかった。好きな時、好きなだけ弾いていい―。施設を訪れた子どもが自由に楽しめるよう、あえてそうしてあった。憧れのグランドピアノを自由に弾ける。「夢のようでした」と松永さんは言う。演奏していると、小さな子どもたちが集まってきた。

ただ、浜風の家が震災をきっかけにできた施設と知ったのはずいぶん後のことだ。「人の優しさによって建てられた。自分が大人になって、その優しさに気付くことで、自分も同じように優しくなれるんです」

浜風の家の集会室に置かれたグランドピアノ(撮影:三津山朋彦)

「阪神・淡路が僕の人生を変えた」

2011年3月11日、松永さんは東日本大震災の状況を目の当たりにし、かつての記憶がよみがえったという。6434人の命を奪った阪神・淡路大震災。当時、避難所で活動するボランティアの若者が「ヒーローに見えた」、あの記憶である。ポケットゲームをもらい、どれほど喜んだか。そして思った。「あっ、行かないと!」と。

東日本の発生からほどなく、松永さんは岩手県の陸前高田市や大船渡市に向かう。避難所に入ると、おもちゃやお菓子が配られずに積まれたままだった。「大人が大変なことを子どもは分かっている。そんなときに、おもちゃが欲しいとは言えないんです」。自身の体験を重ねながら、おもちゃやお菓子を配ると、歓声が沸いた。

ジャズピアニストで作曲家の松永貴志さん(撮影:三津山朋彦)

「阪神・淡路は僕の人生を変えました。誰かのために何かをしたい、人を笑顔にしたい。そう考える原点です。(浜風の家ができて)子どもの心を豊かにする遊び場を提供してもらった。感謝しています。そこにピアノがあったことにも」

思い出の場所でのコンサートを終え、松永さんは再び、国内外を演奏で駆け回る。

「音楽を通して震災のこと、浜風の家のことを伝えていきます。永久的に」

「根底にあるのは戦争体験」

浜風の家は、阪神・淡路大震災による遺児や孤児、被災児のための施設だ。心のケアハウスであり、児童館でもある。震災の半年後に構想が持ち上がり、1999年1月に開館した。

自らも被災した作家の故・藤本義一さんは震災の数日後から避難所に通い詰め、やがて浜風の家づくりに奔走するようになる。

妻でシャンソン歌手の藤本統紀子さん(83)は、避難所に向かう夫の義一さんを玄関で何度も見送った。色紙にメッセージを書いて被災者を励まし、全国での講演の合間を縫っては避難所に駆け付けたという。

夫・義一さんの思い出を語る藤本統紀子さん(撮影:三津山朋彦)

何が義一さんを駆り立てたのか。根底には義一さん自身の戦争体験があった、と統紀子さんは振り返る。戦時中、義一さんは米軍の機銃掃射を受けた。当時12歳。自身は助かったが、間近で友人を亡くした。

「多くは語らなかったけど、被災地の惨状を戦争体験に重ねていたのかもしれません」

浜風の家の構想が持ち上がると、義一さんは全国行脚し、寄付を呼び掛けた。やがて、数百円の小遣いから金塊まで、国内外から寄付が届くようになる。奈良県十津川村からは「100年前の大水害で支援してもらった恩返しに」と建材用のスギやヒノキが届いた。義一さんは兵庫県知事に直談判し、施設用地として県有地を借りることになった。

奈良県十津川村のスギやヒノキで建設された浜風の家(撮影:三津山朋彦)

全国10万人以上から2億円

全国からの寄付は10万人以上、2億円近くになった。義一さんは驚き、静かに喜んだという。統紀子さんが懐かしむ。

「大きな声は上げず、『きたぜ、きたぜ』と。拳を握りしめるように。人と人の関わりで熱い思いが伝わり、うれしかったのでしょう」

完成した施設は、ログハウス風の木造2階建て。グランドピアノが置かれ、遊戯室やパソコンルーム、図書室も備えた。開放的なホールに広い屋外デッキ。庭には大きなクスノキが植樹され、ブランコも下がる。子どもたちの「したいこと」に精いっぱい応える造りだった。

クスノキ「希望の木」は、子どもたちの成長を見届けてきた(撮影:三津山朋彦)

ある日、ルールを守らずに遊んでいた男児がけがをした。ところが、男児の母親は施設の指導員に「うちの子が悪い」と頭を下げた。伝え聞いた義一さんは「なかなかええお母さんがおるもんや」と感心したという。

「自由におおらかに子どもが遊べる場所になっていました。それは何より夫の望んだ姿でした」

「行き場のない感情を吐き出させる」

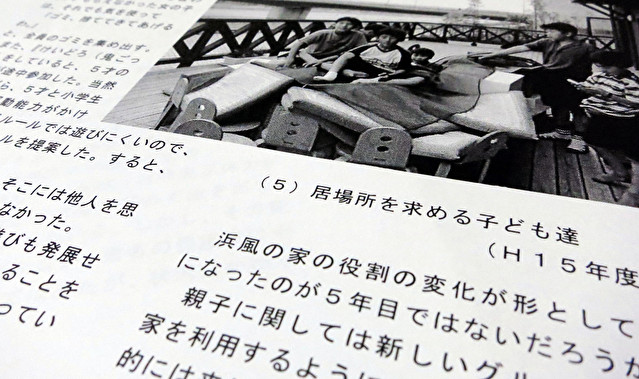

規則やルールをほとんど設けず、自由にさせる。元施設長、奥尾英昭さん(79)は、そこに強くこだわった。開所当時60歳。長年、中学校の教員を務め、ここに来る前は特別支援学校の校長だった。

「浜風の家に通うのは、震災で傷ついた子どもたちです。心に詰まった、行き場のない感情を吐き出させることが必要でした」

自由に遊ばせ、発散させる。それがケアであり、癒やしにつながると信じた。放課後に座布団投げをしにやってきて、すっきりした表情で家路につく。「学校では無理やろなぁ」と奥尾さん。ルールを守ることを求める学校生活とは根本的に違っていた。

浜風の家の元施設長・奥尾英昭さん(撮影:竜門和諒)

奥尾さんは、こんな場面を覚えている。

小学校低学年の女児が段ボール箱の中に座布団を敷き、じっとこもって出てこない。泣いているわけでもなく、遊んでいるようにも思えない。「何してるんや」と聞くと、返ってきた言葉は「赤ちゃんごっこ」だった。

「震災のときの記憶やろか。ぐらぐら揺れて崩れる中、周りを見ても真っ暗。そら怖かったやろうな」

大人には意味の分からない遊びでも、子どもたちは無心に取り組む。

「子どもは、遊びの中で寄り道をしながら伸びてゆく」。だから奥尾さんは、指導員たちに「子どもたちに〝種〟をまいてくれ」と度々言ったという。指導員が子どもたちに「~をやってみない?」と声を掛けたり、何かに取り組んでいる子どもを見つけたら褒めてあげたり。その種が将来、大きな花を咲かせるかもしれないからだ。

浜風の家で結成された劇団「はまかぜっこ」の人形を掲げる子どもたち(撮影:三津山朋彦)

奥尾さんはおよそ8年、施設長を務めた。

「浜風は、子どもたちにたくさんの経験をさせる〝種まき〟の場でした。ここに通った子が親になったとき、浜風で感じたことを伝えていってくれたら、と思います」

「1人で生きていく力がほしい」

浜風の家と出合い、今は25歳になった女性がいる。西宮市で暮らし、子どもに音楽を教える仕事に就く。

彼女が“舞台”に立ったのは、1999年の開所式だ。藤本義一さんが脚本を書いた朗読劇が披露され、ピアノを担当した。その場には、国内外で活躍するピアニストで、東京芸術大学准教授の有森博さん(51)も出席。自身が寄贈したヤマハのグランドピアノと向き合い、弾き初めとしてショパンの「幻想即興曲」を奏でた。

6歳だった彼女には鮮烈な体験だったのだろう。「あの曲を弾きたい」と言い、音楽教室の先生は「今は弾けないけど、いつか弾けるからね」と励ました。

グランドピアノの前で浜風の家開所時に撮影した記念写真を持つ女性(撮影:中島摩子)

そして2005年1月を迎える。浜風の家で開かれた震災10年のつどいで、小学6年生になっていた彼女は、あの「幻想即興曲」を弾いた。「ピアニストを目指して頑張ります」という作文も読んだ。義一さんは「ピアノを弾いているときは大きく見える」と大勢の前で言ってくれた。

この女性は2歳のとき、西宮市の自宅マンションで阪神・淡路大震災に遭遇している。家族は無事だったが…。

「父の仕事がうまくいかなくなり、家計が苦しくなって。全壊した料理店を建て直すために借金をしたけれど、結局、店はだめになって、両親は離婚しました。震災がなかったら、店はそのままうまくいっていたかもしれません。高校、大学時代、本当にしんどかった」

「だけど、負けたくない、1人で生きていく力がほしいと思いました。悪いことが多かったけれど、そこからどうしていくかが大事だと思ってきました」

ピアニストになりたいという夢は、音楽の先生に変わり、実現した。「今は子どもたちがかわいくて、楽しくて。夢がかないました」

子どもたちの様子を記した浜風通信。月1回発行されてきた(撮影:中島摩子)

「子どもたちの駆け込み寺を」

そもそも、義一さんはなぜ、浜風の家への思いを強くしたのだろうか。戦争体験に加え、やはり阪神・淡路大震災での義一さん自身の体験がある。2004年12月、義一さんは神戸新聞の取材にこんなふうに語っていた。

自宅が揺れ、洋服ダンスがベッドに倒れ込んだ。「あと3~5センチぐらいで死んでいた」と。

「あの日すぐ、何か別の力で生かされたと感じたな。自分だけの力で生きているのやない。われわれの世代はよく『残された時間』という。でも考えてみれば、生まれたときから『残された時間』。むしろ『与えられた時間をどう生きるか』ということですな。震災によって、自分再発見の機会が与えられたということかも分からんね」

浜風の家を開設した思いを語る故藤本義一さん=2004年12月(撮影・峰大二郎)

義一さんは西宮市の避難所に何度も足を運んでいる。

小学校では、父親を亡くしたという5歳ぐらいの女の子が、うつろな目でじっとしているのを見た。「この子のために何ができるかな。何かせなあかんな」。ある時は、母親を亡くした女児が学校から帰るなり布団をかぶり、「布団に入ったら、お母さんとしゃべれる」と話していると聞いた。

「子どもたちがいっときでも、つらいことを忘れて遊べるような駆け込み寺を作りたい」。それが浜風の家として実現した。

阪神・淡路大震災の遺児が天国の両親に語り掛ける「きぼうの像」。浜風の家の玄関近くに立つ(撮影:三津山朋彦)

浜風の家の開所式では、義一さんが脚本を書いた朗読劇が披露された。今は音楽の先生となった女性がピアノを担当した、あのセレモニーである。

朗読劇は「生きてることがはなまるや!」というタイトルだった。

あるきょうだいが震災で両親を亡くした。「でも自分たちは生きている」。周りでは多くの人が不本意に亡くなった。「自分たちは生きていかないと」―。

最後には、式の参加者がみんなで「生きてることがはなまるや!」と繰り返した。10万人もの寄付で建てられた施設そのものが、子どもたちへのエールであり、震災を風化させないシンボルだった。

「どうしても諦めきれない」

浜風の家は、社会福祉法人「のぞみ会」が運営してきた。土地は兵庫県からの無償貸与である。しかし、震災から20年以上が過ぎたことで、県は「役割を終えた」として、施設を取り壊し、更地にして返還するよう求めた。

その後、のぞみ会側との交渉により、建物付きで土地の利用者を一般競争入札で募集することになった。入札は、この3月9日。ただ、建物の利用は入札の前提条件ではなく、落札者が不要と判断すれば、「浜風の家」は撤去される。

藤本義一さんと浜風の家の思い出を語る妻の統紀子さん(中央)と娘の中田有子さん(右)、藤本芽子さん(左)(撮影:三津山朋彦)

統紀子さんは、義一さんの他界後、夫の後を継ぐ形で同法人の理事長を続けている。実業家から資金協力の申し出もあり、のぞみ会も入札に応募したという。

「夫の思いをかみしめると、どうしても諦めきれない気持ちでいっぱいになるんです。将来を担う子どもたちのために続けていきたい」

文中と同じ動画

神戸新聞

1898(明治31)年に創刊した兵庫県の地元紙。神戸本社のほか東京、大阪、姫路、東播(加古川)の4支社と阪神、明石など7総局、23支局を置き、兵庫県全域をきめ細かくカバーしている。

電子版は「神戸新聞NEXT」。阪神・淡路大震災特集ページはこちら。

[記事]神戸新聞阪神総局・中島摩子、初鹿野俊、竜門和諒

[写真] 三津山朋彦、竜門和諒、中島摩子、峰大二郎