性暴力やセクハラ被害を訴える「#MeToo」運動が広がっている。「私も」と声を上げる人は、もう誰もつらい思いをしてほしくない、世の中が変わってほしいと願っている。しかし日本の#MeTooは欧米ほど大きなムーブメントになっていないという指摘もある。問題はどこにあるのか。日本ではじめての「セクハラ裁判」で勝訴した弁護士に話を聞いた。(ライター・山本ぽてと/Yahoo!ニュース 特集編集部)

働く女性たちが置かれていた状況

福岡の繁華街、天神。オフィスビルの一角に「女性協同法律事務所」はある。1989年に開設された。現在、女性ばかり10人の弁護士が所属する。応接スペースにはクマのぬいぐるみやブロックなどが置かれている。

所長の原田直子弁護士は「日本初のセクハラ民事裁判」で原告代理人を務めた人物だ。当時まだ知られていなかった「セクシュアルハラスメント」という言葉はこの裁判をきっかけに広まり、1997年の男女雇用機会均等法改正でセクシュアルハラスメント防止のための事業主の配慮義務規定が盛り込まれる契機となった。

――裁判を担当することになったきっかけを教えてください。

1989年1月、ひとりの女性が事務所を訪ねてきました。「元上司を名誉毀損で訴えられないか」という相談でした。

私は、先輩の辻本育子弁護士と2人で事務所を開いたばかりでした。昭和天皇が亡くなり、世の中が自粛ムードだったのを覚えています。西日本新聞が事務所開設を「女性の女性による女性のための法律事務所」と記事にしてくれて、彼女はそれを読んで訪ねてきたんです。

はらだ・なおこ/福岡県出身。九州大学卒。1982年弁護士登録。福岡綜合法律事務所を経て、北松石炭じん肺訴訟に尽力している最中の1989年、辻本育子弁護士と共に女性協同法律事務所を設立。さまざまな石炭じん肺訴訟を経て、建設アスベスト訴訟にも携わる(撮影:比田勝大直)

福岡の小さな出版社で働いていた女性は、前年、上司である編集長からの性的な嫌がらせによって解雇されていた。編集長は彼女について「取引先と不倫をしている」「中洲で飲み歩いている」「卵巣腫瘍になったのは異性関係が原因」といった噂を社内外にふりまいた。たまりかねた彼女は社長と専務に相談したが、専務は「明日から来なくて良い」と彼女の方に退職を強いた。「君が有能であることはわかっているが、男を立てることもしなければ」とも言ったという。

納得のいかない気持ちは会社を去った後も続いた。彼女は、労働基準監督署に不当解雇を訴えたり、編集長を相手どり名誉毀損による精神的損害を理由に簡易裁判所に調停を申し立てたりしたが、実らなかった。調停員には「若いうちは男性関係でとやかく言われるのは花」と言われたという。そんなときに「女性のための法律事務所」の新聞記事に出合った。

最初に相談を受けたのは辻本です。彼女の話を聞いた辻本は私に「まさしく差別じゃない?」と言いました。私は「そうね」とは答えたものの、「果たして勝てるんかいな」と思いました。ただ、「面白い裁判になる」とは思いました。それは辻本もそうだったと思います。

――「面白い裁判」とは?

当時は、女性は補助的な仕事をするべきだと思われていました。女は有能で控えめがいい。男を支えて働くけれど、その成果を自分のものにしようとしない。そういう女性労働者の姿が求められていた。それは性差別だということを世に問うことができるということです。

(撮影:比田勝大直)

彼女は、遅刻を繰り返す編集長に注意をしたり、真摯に働くことで編集長よりも取材先から信頼されるようになったりした。だから疎まれたんです。

――女のくせにでしゃばりやがって、と。

編集長が個人的にそう思っただけでなく、世の中全体が女性にそういう働き方を求めていたということです。だから専務も「男を立ててくれなくちゃ」と言ったわけ。

――彼女は初め、「名誉毀損で訴えられないか」と言ったんですよね? 名誉毀損で争わなかったのはなぜですか。

セクシュアルハラスメントという言葉が一般化した今でこそ、編集長の振る舞いは非難されるべきという共通理解が得られるでしょうが、当時は些細なこととして処理されていたんです。こんなことどこにでもあって誰でも言われている、いちいちめくじらを立てるなんて……という考えが主流だった。「やめてください」と主張する人は職場のトラブルメーカーと言われていたの。そういう時代ですからね。だから、裁判所も「多少は我慢しなさい」と損害賠償を認めないだろう。しかし、よくあることだからこそ問題であり、性差別だと訴えるべきだと私たちは考えたんです。

(撮影:比田勝大直)

彼女は対等に仕事をしようとしたからこそ疎まれたんです。攻撃方法として性的な中傷が選ばれたのも女性だからです。また、彼女が男性であれば、会社も一方的に彼女だけを解雇することもなかったかもしれません。編集長だけでなく会社も訴えたのは、女性の働き方そのものを問い直すためでした。

前例のない裁判が始まった

前例のない裁判が始まろうとしていた。支援組織をつくるようアドバイスされた原告女性は、女性団体を訪ねて支援を要請し、支援組織を作っていった。原田さんらは福岡の女性弁護士すべてに代理人就任を依頼。東京からの参加者も加えて女性ばかり19人の弁護団を結成した。

同じころ、『日本語版 性的嫌がらせをやめさせるためのハンドブック』が刊行された。アメリカのパンフレットを翻訳したもので、出版したのは「働くことと性差別を考える三多摩の会」。「三多摩の会」は、1986年に起きた西船橋駅ホーム転落死事件(女性ダンサーが駅のホームで男性に絡まれて口論となり避けようとして体を突いたところ男性がホームから転落、進入してきた列車に巻き込まれて死亡した事件)の被告女性を支援する団体だった。

裁判が始まると支援組織は全国に広がり、三多摩の会を中心に全国の女性たちへのアンケート活動を始めた。

――原田さんは当時「セクハラ」という言葉を知っていましたか。

いいえ、「性的嫌がらせ」という言葉も知りませんでした。知ったのは「三多摩の会」のおかげです。(裁判の)準備書面には「性的嫌がらせ」と書いたんですが、記者会見をするころには私たちも「セクハラ」を使っていましたね。「セクハラ」と略さず「セクシュアルハラスメント」と言おうと気を付けていました。軽くなるから。

裁判に全面勝訴し支援者への説明をする弁護団。1992年(写真:時事)

今は何にでも「ハラスメント」と言うじゃないですか。それはこの訴訟の成果だと私は思っているのですが、そもそも「ハラスメント」という言葉自体が一般的ではなかったんです。上司から精神的・身体的な苦痛を受けるとか、職場に居続けることができないとか、そういうことが問題にされていなかった。「パワハラ」に相当する事実はそのころだって十分あったのに。

そういう意味では、例えば組合運動に熱心な人などがトイレ掃除をさせられたり、仕事を与えられず隔離されたりといったことを「思想差別だ」と裁判に訴える事件はたくさんありました。今だったら「パワーハラスメント」と言うと思いますが、言葉がなかったですからね。

1989年8月、裁判が始まった。原告側は、性的な悪評をふりまく行為は「セクシュアルハラスメント」であり、憲法で保障された「性による差別を受けない権利」を侵害していると主張。さらに、このようなセクシュアルハラスメントによって生じた問題を、女性労働者の退職によって解決しようとした会社の行為も性差別になるとして、編集長と会社に300万円の損害賠償を請求した。

「日本初のセクハラ裁判」は新聞、雑誌でも大きく取り上げられた。原田さんらが最も気を使ったのは原告のプライバシーだった。訴訟は匿名で行った。

性的な問題を取り上げると必ずそれを揶揄したり、容姿をあげつらったりするような反応があります。……あなたは、ノーメイク?

――一応、メイクしてます。

そう。例えば、職場の男性に「今日はすっぴん?」とか「口紅ぐらいしてこいよ」などとからかわれたことのある女性はけっこういると思うんですね。女性はキレイで若くてこそ商品価値があるという価値観は今も変わっていない。そのくせ、おしゃれをしていると男を誘っていると言われる。そんな傾向は昔はもっと強かった。

(撮影:比田勝大直)

そういう時代ですから、実名で告発すると「男の気を引くような服装をしているからだ」とか「女なのに飲み歩いているからだ」などという声が出てくる。つまり、「女性のあるべき姿」から外れていると主張し、彼女個人の問題であって、女性一般の問題ではないことにしようとするのです。

「#MeToo」は傷ついた人への連帯の表明

1992年4月、福岡地裁で判決主文が読み上げられた。裁判所は判決理由の中で、編集長のほか、会社にも「適切な職場環境づくりが十分でなかった」と不法行為責任を認め、連帯して165万円を支払うように命じた。被告側は控訴を断念、一審で判決が確定した。

――判決のどのような点が画期的でしたか。

会社の責任が認められたことです。判決が確定したあと、すぐに厚労省(当時の労働省)がセクハラ防止に関するガイドライン作成へ向けて動き出しました。そして1997年の均等法改正で会社は職場のセクハラ防止のための努力をしなさいという規定が盛り込まれた。原告女性が解雇されてから10年足らずで法律が変わったんです。

最高裁判決が出たりすると、政府は現状を修正していきます。私たちが担当した裁判は一審止まりでしたし、相手も小さな企業でしたが、それでも判決によって政府が動いたことには感動しました。

そして、あれほど世の中で騒がれて、女性たちが「セクハラはいけない」と言い出したのは、やはりすごく変わったなと思いますね。

(撮影:比田勝大直)

――#MeTooの先駆けと言えるかもしれませんね。

そうね。泣き寝入りしていた被害者たちにとって、「セクハラは違法だ」という呼びかけとなり、告発する力になった。そういう定義付けはすごく大事だと思う。

今は「お尻を触られたんですけど」と相談に来る人はいません。みんな「セクハラを受けました」と言って来る。「セクハラ」という言葉にはもう違法性の意味が入っている。だから逆に私たちは「どんなセクハラですか」と聞くんです。本当に違法行為があったかどうかを判断するために。

そういう意味では、この問題に限って言えば、すでに抑止効果は生まれているんじゃないですか。新しい問題ではないから。

――新しい問題ではない?

違法性が確定していない問題であれば、告発した相手に「何が悪いんだ」と抗弁されたら、違法性を主張していく必要があります。セクハラの場合は違法だということが確定しているので、セクハラ行為があったかどうかだけが論点になる。だからハリウッドの大物映画プロデューサーは女優の告発で社会的地位を追われた。かつ、告発した女優も「おまえはそれで出演の機会を得て有名になれたんじゃないか」という非難は受けていない。昔はそれでものすごく非難されたんです。

――その非難は今もあります。

そうか(笑)。でも少なくとも、加害者が責任を認めざるを得ない状況になっている。

2017年10月、米デトロイトで初めて開催された女性会議でスピーチする女優のローズ・マッゴーワン。彼女は映画プロデューサーのハーヴェイ・ワインスタインから性暴力被害を受けていたことを告発した(写真:AP/アフロ)

――今の#MeTooでは実名で声を上げようという意見も多いのですが、実名で告発できるのは立場が強かったり、支援者が大勢いたりする人に限られると思うんです。

そう思います。今でも事件の被害者を匿名にしたり、裁判所の表示でも名前を出さなかったりするケースはけっこうあります。告発する相手が社会的な影響力のある人の場合はこちらが匿名というわけにはなかなかいかないので、実名で告発できる人はしたほうがいいと思いますが、やはり勇気がいることです。

その中での今の#MeToo運動は、「被害当事者が声を上げる」だけではなく、「みんなが声を上げることによって、声を上げた当事者が不利益を受けないようにしよう」という意味も加わっていますよね。それは運動としても意味のあることだと思いますよ。

2017年11月12日、ハリウッドで行われたセクハラ抗議デモに参加する被害者や支援者たち(写真:ロイター/アフロ)

――#MeTooをきっかけに男性が「セクハラってそんなにあるの?」と驚いているのを見て、やはり男女で認識のギャップがあると感じます。

女性が不利な立場にいることは間違いないと思います。そういう意味では労働者だって企業との労働契約上は不利な立場にいる。だから労働法がある。力を持っていないことで、人格や人権が侵害されることのない社会であってほしい。

女性だけの事務所をやっていると「『女性協同法律事務所』ではなく『男女平等法律事務所』とかにして男性も入れたら」とよく言われるのですが、「女性の弁護士だから相談に来た」という女性がたくさんいます。男性弁護士だったら100の言葉を尽くさないと分からないけど、女性弁護士なら10で分かることがたくさんあるんですよね。「ひどいねそいつ」とか「よく頑張ったね」という共感や癒やしを求めている場合もある。そういう女性がいるあいだは、女性だけの法律事務所が必要なんだと思っています。

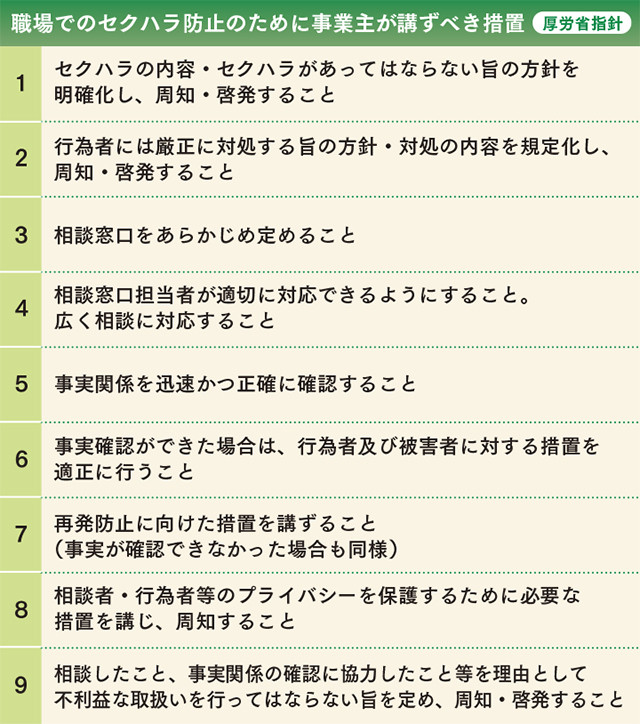

2007年施行の改正均等法により、事業主のセクハラ防止の配慮義務は措置義務へと強化された(図版:EJIMA DESIGN)

山本ぽてと(やまもと・ぽてと)

1991年沖縄県生まれ。早稲田大学卒業後、株式会社シノドスに入社。退社後、フリーライターとして活動中。企画・構成に飯田泰之『経済学講義』(ちくま新書)。