女性ばかりの集団に、男性がひとり舞い込む――。男性なら及び腰になるかニヤリとしそうな50年近く前の映画をソフィア・コッポラ監督(46)は、女性の視点から描き直した。カンヌ国際映画祭で女性としては56年ぶりの監督賞を獲得。性的被害に声を上げる米国発の「#MeToo(私も)」が業界や国境を超えて広がる中、本作は先人たちの女性観に対する「ノー」のようにも映る。「巨匠の娘」として幼いころから業界に身を置いてきた彼女は、どんな思いで本作を撮ったのか。映画界の変化をどう見ているのか。約4年ぶりの来日を機に尋ねた。(朝日新聞GLOBE記者 藤えりか/Yahoo!ニュース 特集編集部)

インタビュー動画(2分)

56年ぶりの快挙

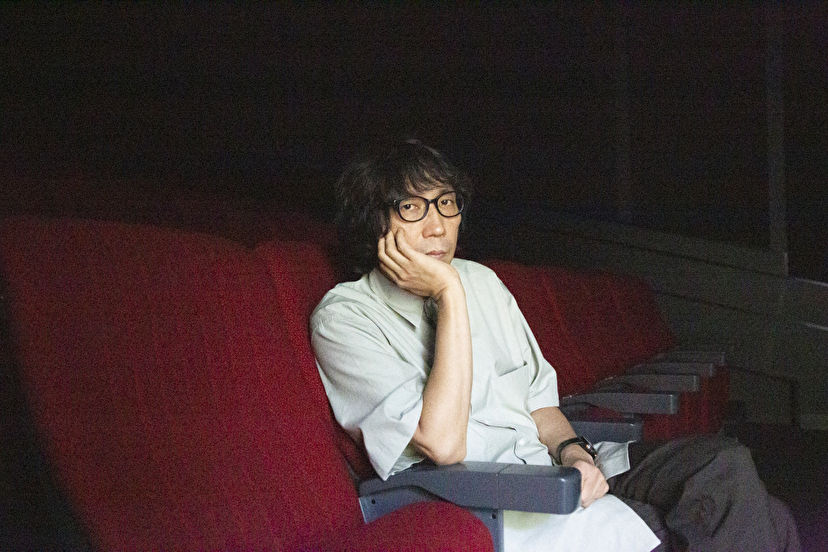

1月半ばの夕方。雨が降る東京・新宿で開かれたプレミア上映の会場は、主に女性客で満席となっていた。約4年ぶりの来日となるソフィア・コッポラは、男性監督が大半を占める米国の映画界で強い存在感を放っている。写真家やファッションデザイナー、モデルなどを経て映画監督となった彼女は、女性の心象風景を自由に映し出す作品を次々と紡ぎ出してきた。東京で出会った米国人男女を描き、米アカデミー脚本賞を受賞した『ロスト・イン・トランスレーション』(2003年)を覚えている人も多いだろう。

ジャパンプレミア当日、新宿には雨が降っていた。(撮影:塩田亮吾)

――『The Beguiled/ビガイルド 欲望のめざめ』でカンヌ国際映画祭の監督賞を受賞。女性としては史上2人目、56年ぶりです。

とても誇らしいけれど、女性が長い間受賞していないことに驚きました。受賞後に自宅のあるニューヨークへ帰ると、「ソフィア、これ他の女性たちにも言わなきゃ!」と声をかけられました。地元とつながった気持ちで、女性同士の仲間意識をとても感じました。娘も学校で自慢したりね。男性ばかりの業界でもこういった作品が認められて、私はうれしかった。

新作は南北戦争下の米南部バージニア州を舞台にした同名小説(1966年)が原作。戦火を逃れてひっそりと暮らしている女子寄宿学園のもとへ、傷を負った北軍兵士が転がり込む。敵軍である男性の傷の手当てをしてかくまううち、女性ばかりで保ってきた秩序が崩れていく、という物語だ。

映画の告知ポスター。原題の“Beguiled”とは、欺くことを意味する。(撮影:塩田亮吾)

この原作は実は半世紀近く前にも、『白い肌の異常な夜』(1971年)というタイトルで映画化されている。監督は故ドン・シーゲル、主演はクリント・イーストウッド(87)。『ダーティハリー』(1971年)など「マッチョ」と言える作品群を生んだ師弟コンビだ。この1971年版に、21世紀の女性監督は疑義を呈した。

――新作はリメイクというよりも上書き、ですよね。なぜ過去に一度映画化された物語を選んだのでしょうか。

『白い肌の異常な夜』は、非常に男性寄りの視点で描かれた作品です。これを女性たちの側の視点で描いたらおもしろいんじゃないかと思いました。世間から隔絶された女性の疎外感というのは、私が過去の作品で描いてきたテーマに通じます。そして、男女間の駆け引きは今でも変わらず経験することでもある。女性しかいないところへ男性が突如現れる状況を想像してみると、彼女たちの感情が揺れ動くのは自然。同じ物語を、そんな視点でとらえたいと思ったのです。

――登場人物はどのように描き直そうとしたのですか?

1971年版の作品では、女性たちは正気じゃなくて、ただ常軌を逸しているように見えます。南北戦争の真っただ中で暮らすというのはどんなことか、そこでどう生き抜き、思いやりをも持てるのか。 「彼女たちの気持ちになって考えればどうなるだろう?」と当時の日記も読み、キャラクターを理解しようとしました。当時の南部では、北部とは異なる、過剰な「女性らしさ」が求められていたことにも着目しました。女性はよく「女性らしく」と育てられますが、その極端な姿を通して、「女性らしさ」自体に目を向けてみたいと思ったのです。

六本木のTSUTAYAで行われたイベントの会場にはブースが特設され、写真集のほか、過去の作品や原作本などが並べられた。(撮影:塩田亮吾)

――米映画界は女性監督だけでなく、主役、あるいはそもそもセリフのある役自体、女性にはまだ少ないと指摘されています。そんな中、本作のような女性視点の物語はまだ珍しいですね。

少しずつ前進はしてきているけれど、思うほどではない。でも、男性社会の業界はほかにも多いですよね。だからこの映画を撮るのはとても楽しかった。男性の登場人物はひとりっきりで残りは女性、なんて映画は珍しいですから。そのうえ男性は傷を負い、かつ欲望の対象として見られている。普段目にする映画はたいてい、女性の方がそういった対象として見られていますよね。この視点から描くのは楽しいことでした。

ジャパンプレミア(撮影:塩田亮吾)

“代弁者”にはなりたくない

2017年はハリウッドにおいて転機の年だった。大物プロデューサー、ハーヴェイ・ワインスタイン(65)のセクハラ・性的暴行への大量告発をきっかけに、これまで表に出てこなかった男性の権力の乱用が次々と明るみに出た。こうした動きは「#MeToo(私も)」「Time’s Up(もう終わりにしよう)」といった合言葉となって、映画界を超えた動きとなった。ハリウッドをはじめ、米国の映画界には自身の知名度をもって、マイノリティーの地位向上や政府批判の発言を重ねる「物言う著名人」がとても目立つ。しかしソフィアは、何かに対して声を上げることからは距離を置いているように見える。この日のインタビューでも、質問には慎重に言葉を選んだ。

(撮影:塩田亮吾)

――今、米国の人たちが声をあげることができるようになっているのはなぜだと思いますか?

それは難しい問いですね。答えようとしたら長くなると思います。私はスポークスパーソン(代弁者)にはなりたくないんです。でも、人々がこういった問題について話せるようになってきたのはいいことだと思います。

――女性監督としての経験を振り返って、いかがでしょうか。

大変なことや難しいことは間違いなくあるし、私や他の友人の監督も困難を経てきました。男性が支配的な、どの分野もそうだと思います。だけど、それが何なのかは、言いたくないですね。私はただ自分の作品を作り、くじけず、他の女性監督も応援するようにしています。それこそが、私の視点を作品にする覚悟を決める源泉になっているのです。

――ネットフリックスのような、オリジナル作品も手がける動画配信企業の台頭に伴い、旧来の大手スタジオの立場が相対的に弱くなった、だからこそ多くの人が声を上げやすくなった――。そういったことは言えるでしょうか。

それはおもしろい考えですね。確かに、映画人の選択肢が増えたというのはあると思います。実際によく考えてみたことはないですが……。業界が変化したのは事実です。

――日本でも女性の地位や扱いをめぐる問題はあります。日本の観客、特に男性にはどのように受け止めてほしいですか?

どう感じるかは観客に委ねたいと思っています。女性の観客向けに作りましたが、男性にとってもおもしろい作品だと思います。ファンタジーが悪夢に変わるような物語ですから。

メモリアルフォトブック出版トークイベントに訪れた女性たち。(撮影:塩田亮吾)

「女性らしさ」に心惹かれる

「男性に囲まれて育った」というソフィアの父は、『ゴッドファーザー』シリーズや『地獄の黙示録』で知られる巨匠フランシス・フォード・コッポラ監督(78)だ。若い頃には、父親の監督作に出演した経験も彼女にはある。しかし、彼がマフィアや戦争などきわめて「男性的」な世界を題材にしてきたのに対し、彼女は女性としての自身を投影した作品を世に出してきた。長編デビュー作『ヴァージン・スーサイズ』(1999年)では、5人姉妹の息苦しさを描いた。一時は親の七光りと言われたこともあったが、今では名実ともに現代の米国を代表する映画監督である。

――監督は以前からずっと、「女性らしさ」を前面に出そうとしているように感じます。

それこそが私の関心です。私は女性についての物語、女性の視点の話が好き。私はたくさんの男性に囲まれて育ったから、女性の考え方に興味を持つようになったのだと思います。自分自身の一部を見るような形で心惹かれます。男性視点の作品はすでにとってもたくさんあるわけだから、違う見方の映画が出てくるのはいいことでしょう?

父フランシス、母エレノアと。2004年のアカデミー脚本賞受賞後のパーティーで。(写真:ロイター/アフロ)

――女性監督であるがゆえに「女性らしさ」を期待されることについてはどう感じますか?

監督によりますよね。例えば、キャスリン・ビグロー監督(『ハート・ロッカー』『ゼロ・ダーク・サーティ』など米軍やCIAを描いた映画で知られる)の作品を見て、女性的と表現することはないですよね。私は個人的にフェミニンなものに惹かれるのです。全ての女性の監督が同じように感じているとは思いませんが。

――新作を含め、比較的小規模な作品を作り続けていますね。

私にとって、創作の自由を認めてくれる環境はとても重要なんです。大きな映画会社では映画作りよりもビジネスの話ばかりになってしまう。だから、自分のクリエイティビティーを尊重してもらえる小規模な作品をやりたいと思っています。

――年齢とともにテーマは変化してきていると感じますか?

『ヴァージン・スーサイズ』を撮った時、私は20代で、ティーンエイジャーの気持ちに近かった。そういうものを映画であまり見たことがなかったから、経験を映画で示したかったんです。一方、新作は違う人生を送ってきた違う世代のキャラクターがいて、『ヴァージン・スーサイズ』よりは大人の世界です。男女のダイナミクスを、違う人生のステージにある女性の側から見つめるのはとてもおもしろい。そうした物語に心惹かれたのはたぶん、私も人生のこの段階にきて、それなりに経験を積んできたからでしょう。

この記事は、朝日新聞 GLOBEウェブ版の連載「シネマニア・リポート」との連携企画です。「新作は日本にも通じるところがある」と語るコッポラ監督の考えは、さらにこちらで。

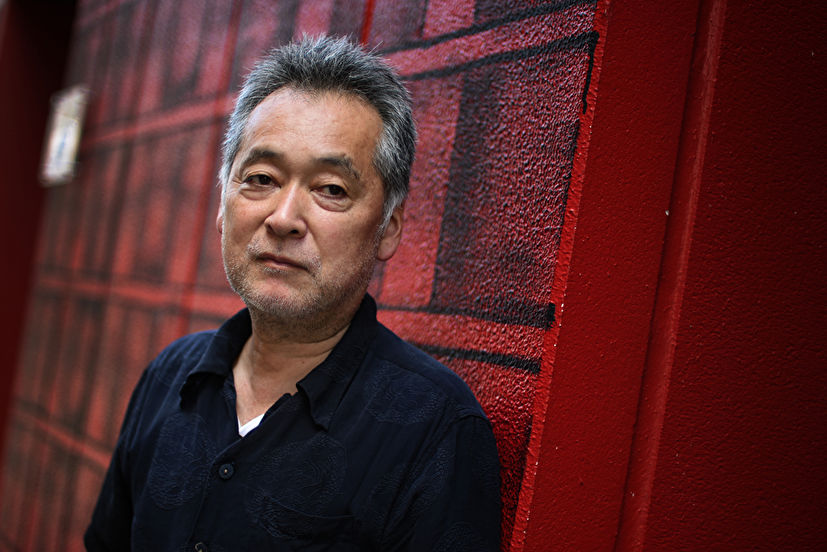

藤(とう)えりか 朝日新聞GLOBE記者

1993年、朝日新聞社に入社。経済部や国際報道部などを経て2011~14年にロサンゼルス支局長、ラテンアメリカを含む大統領選から事件にIT、映画界まで取材。2014年から現職。世界の映画人に政治や社会について斬り込むシネマニア・リポートをGLOBEウェブ版で連載中。映画好きが高じて脚本を学んだことも。著書に『なぜメリル・ストリープはトランプに嚙みつき、オリバー・ストーンは期待するのか〜ハリウッドからアメリカが見える』(幻冬舎新書)。読者と語る「シネマニア・サロン」を主宰。ツイッターは@erika_asahi

[動画]

株式会社メディア・ストリーム

[写真]

撮影:塩田亮吾

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト

後藤勝