「あなたにとってのターニングポイントは?」。そう尋ねると、ハンドメイドのファッションブランド「途中でやめる」の主宰・山下陽光(ひかる)さん(40)からは「僕は僕の命で生きてきたと思っていたのに、余震があるたびに、僕の命は原発に握られている感じがして苦痛で仕方なかったんです」という答えが戻ってきた。2011年3月の「東日本大震災」が人生観や価値観を大きく変えた、と考える人は多い。人と社会のターニングポイントを訪ねる旅。今回は九州・福岡。(吉岡攻/Yahoo!ニュース 特集編集部)

「僕の命は原発に握られている」

――3・11はどこで経験しました?

「自宅、東京の新井薬師です。めちゃくちゃ驚きました。外に出たら電線もビュンビュン鳴っているし、身近な所に人がいっぱいいて、手を握りたいんだけど、お互い知らない人ばかりだから、『おーおー』みたいな感じになっているところにまた余震。次の日に原発が爆発し、どうも放射能が漏れたらしいと。僕は長崎生まれだから『原爆の話で聞いていたやつじゃん、まじかよ』って…」

山下陽光さん(撮影:横関一浩)

「母方のおじいちゃん、おばあちゃんは原爆が原因で亡くなったと聞いていたし、長崎では(8月9日の)原爆が落ちた日は(夏休み中の)登校日なんです。小学生の頃は学校に行くと、先生が話すんですね。今みたいにおじいちゃんになった人じゃなくて、先生が『自分が小学生の頃ね…』みたいに、普通に。原爆はすごく身近にあった」

――余震のたびにそんなことを考えて?

「あんなにぐちゃぐちゃになったものが爆発しないわけはない、と。だから余震のたびに『放射能は大丈夫か』って。自分のいる場所と地続きの福島がどれだけ揺れたのか、って。原発事故を知ってからは、僕は僕の命で生きてきたと思っていたはずなのに、余震のたびに僕の命は原発に握られている感じがして、苦痛で仕方なかったんです」

山下さんと筆者(撮影:横関一浩)

――原発に命を握られている?

「そう。原爆と同じで防ぎようがないというか…。(同時に)SNSの持つ大きな力も実感したんです」

見知らぬ人とがっつり握手するSNS

――SNSの大きな力というと?

「(津波被害の大きかった宮城県)気仙沼市の唐桑という港町に関するSNSのサイトができていて、安否を気遣う書き込みがいっぱいあったんです。唐桑には漁師さん中心の臨海劇場があって、一度は行ってみたいと思っていた」

津波の大被害を受けた気仙沼=2011年3月13日(AP/アフロ)

「ある時、『家見つかりました、ありがとうございます』と書き込んだ人がいて、それに対して『見つかっていない人もたくさんいるのにふざけんな』みたいな罵倒の声が上がったんです。『あの大惨事の中ではどっちの言い分もそうだよね』って感じる部分もありましたけど、罵倒された人に『心配しない方がいいですよ、気が荒れていて仕方ないことだと思いますよ、でも見つかって良かったですね』というメッセージを送った」

「そしたら、サイトに参加していた見知らぬ人から『その気持ちありがとうございます』みたいな書き込みがたくさんあったんです。その時、SNSは一番困っている時に寄り添うことができるというか、がっつり握手ができるというか、大きな力を持っているんだ、と実感したんですね」

山下さんは今、福岡市に住む。近くの樋井川で(撮影:横関一浩)

――原発事故への不安の一方でSNSの力を知り、それが人生のターニングポイントになったと?

「それプラス、娘が生まれることになったことで、もう西に行くしかない、って」

「好きなことで暮らす=抵抗しまくる」

マグニチュード9.0という東日本大震災は、大津波で沿岸部に甚大な被害を引き起こし、東京電力福島第一原子力発電所の炉心も溶融させた。この未曽有の大惨事は、多くの人たちの人生を大きく変えた。

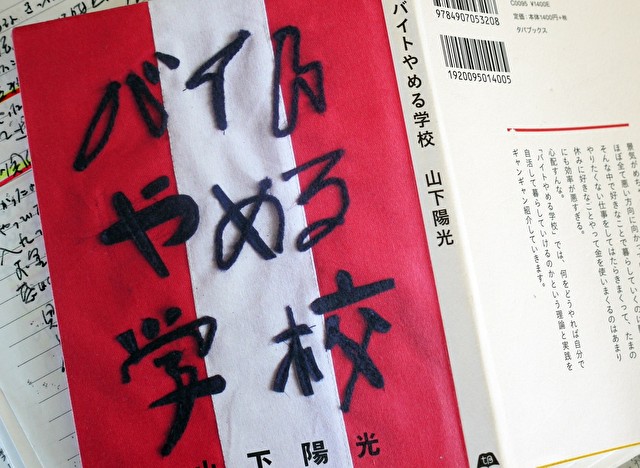

山下さんは古着を用いたハンドメイドのファッションブランド「途中でやめる」を主宰している。著書『バイトやめる学校』の中では、こう書く。

「世の中、全て悪い方向に向かっている。原発事故が起きてどこに住んでも安全ではない現実を味わってしまってからは、好きなことに限りなく近いことで暮らすことは、抵抗しまくることだ」

山下さんの著書。バイトに頼らず自活していける方法が満載(撮影:吉岡攻)

3・11から間もなく丸7年。震災を機に「好きなことで暮らすことは、抵抗しまくること」と言い続ける。それって、なんだ? 福岡にあるファッションブランド「途中でやめる」の工房でこのインタビューは続いた。

山下さんの自宅兼工房。ミシンを踏む音などが近所迷惑にならない一軒家を探しまくったという(撮影:横関一浩)

仕事の現場は古着で埋もれていた

――部屋の中、すごいですね。

「6畳間ですけど、部屋中の古着は、重さにすれば80キロほどです。今日はその半分を捨てたところ。畳が見えている分だけ、整理整頓ができているんです」

古着や端切れで埋まった6畳の仕事場(撮影:横関一浩)

――服を作る上で、年齢層や売れ筋は大事な要素ですか?

「僕はあまり考えていなくて…。なんとなく紺色が流行っているのかな、と思って街を見渡すと、紺色が多かったりする。例えばこの街、花が多いね、と言われると花ばっかり目にするのと同じで、紺色が気になりだすと作りたいし、作れば買ってくれる人はいるだろうな、と思って作っている感じですね」

工程は全て手作業。デザインもオリジナル(撮影:横関一浩)

――どういう方法で売るんですか?

「何着かできあがったらまとめてインターネットに上げて。今はネットを見ている人が圧倒的に多いので、すぐ売れるんです」

作った服を月に数回、自身のサイト「途中でやめる」にアップして、メールマガジンで知らせる。そのたびにサイトへのアクセス数は3000を超す。メールマガジンに登録しているおよそ1000人が常連さんだという。服は即完売という人気だ。

ネットにアップする直前の完成品(撮影:横関一浩)

セックス・ピストルズの服に“ひと目ぼれ”

――洋服好きになったきっかけは?

「セックス・ピストルズというイギリスのパンクバンドです。兄がその音楽を大好きになったんですが、僕は服装が気になった。衣装というより普段着みたい。こんなのはハサミで切って貼り付けたらできてしまうというか、高校生の自分でも作れるという思いだったんですね」

――で、卒業したら服を勉強しようと?

「リズム感がないから音楽は無理でしたけど、服が格好良くて、これなら親にも、上京するいい口実になるかな、と。妹もいたので、経済的な負担はかけられないなと思って、服装学院の夜間にしたんです」

「高校時代はパンクの服装に釘付け」と言う(撮影:横関一浩)

「ゼロ円ショップ」でヒント

憧れの東京では、生活のために借金取りをやったり、お化け屋敷のお化けもやったり。服飾の勉強よりもアルバイトに明け暮れた。

――バイトばかりの日々の中で、「服を作りたい」という焦りはなかったですか?

「終わらない夏休みみたいな感じはありましたね。だからある時、古着を無料でもらって無料で(誰かに)あげたらどうだろう、と思いついて、ゼロ円ショップというのを始めたら、めちゃくちゃ面白かったんです」

山下さんの仕事はデザインとミシンを踏むこと(撮影:横関一浩)

――ゼロ円ショップ?

「実は、日本人は服を年間10キロ買って9キロ捨てるんです。例えばワンピースなんか自分の娘も、そのまた娘も着られるのに捨ててしまう。でも、心の中では誰かが着てくれたらいいな、と思ってる。だから、古着ください、と声を掛けるとタダで集まるんです。でもタダのものを売ったら『あんた何なの?』と言われるから、ゼロ円ショップをやった。そしたらめちゃくちゃ回るんですね、服が」

ミシンを扱う手元。丁寧に仕上げる(撮影:横関一浩)

――ゼロ円ショップの経験で何を得たんですか?

「『10円まけてよ』とか言っては喧嘩になっていた雑貨屋のおばさんが、ある日、店に見えたんです。婦人服を手に『これ、もらってもいいかしら』と言うから、どうぞどうぞって。そのおばさん、これまでにない笑顔を見せたんですね。売る側と買う側の立場が逆転すると、こんなにも表情が変わるんだ、と。自分さえもうかればいいという世の中はつまらないな、と」

「買いたいと思う値段に合わせる」

――そんな矢先に3・11が?

「自分さえ良ければいい、自分さえもうかればいい、というのはバブル崩壊後の風潮だったと思うんです。そこに震災が襲って、確かに足をすくわれた。一方では、スマホの急速な普及で、24時間誰でも売り買いができる空間が作られた。利益だけ追求しなくてもやっていける道が開けたと思ったんですね」

ゼロ円ショップでの経験が「反資本主義」的な実践へのヒントになった、と山下さん(撮影:横関一浩)

「例えば、月20万円あれば、家賃も払えて妻と娘と僕の生活もできるというふうに決めれば、お客さんが買いたいと思う値段に合わせることもできる。従業員にもっと高い賃金を払うことも可能なわけです」

――それが「好きなことで暮らすことは、抵抗しまくることだ』の意味ですか?

「そうですね。品質が良くて値段が安いとなれば、服は絶対売れるんです」

家族は3人。家賃込みで月20万円の生活を続ける(撮影:横関一浩)

――原材料には金をかけて低価格で売り、従業員には高賃金…。聞いたことがないですね。

「要は、そこに目をつける人がいなかった。それだけなんですね。一点物で、かつ安い物を作りたいというところが穴だった。それに、安い服を作っているのに従業員の賃金が高かったら、おもしろいだろう、って。一番格好悪いのが高価格・低賃金。服はめちゃ格好いいのに、従業員がすさんでいる、とか。そういう所には誰も行きたくないですよね」

従業員の日野美穂さんは「利益優先ではなく、着てくれる人を思いやるという(山下さんの)姿勢がすごい」と話す(撮影:横関一浩)

ネットのおかげで「死なない」確信

山下さんのリメイクファッションは、全てネット上で買うことができる。ネット時代を生きる考えや覚悟についても、ブログ「場所っプ」やフェイスブック、ツイッターで発信を続ける。

アップは月に3、4回。1回で10着ほど。ツイッターなどで告知すると1日で売り切れるという(撮影:横関一浩)

――やはりスマホとの出合いが大きかった?

「iPhoneで言えば、僕のも総理大臣のも、どこかの社長のも全部同じ。誰かのiPhone が検索で優れているなんてことはないんですね。今までだと、お金持っていて社会的地位の高い人の方が圧倒的に優秀な情報を得ていたと思うけど、スマホが普及してからは、検索のノウハウさえあれば、僕の方がずっと優秀な情報をつかんでるんじゃないかと思うんです。こんな時代はいまだかつてなかった」

iPhoneの素晴らしさを力説する山下さん(撮影:横関一浩)

――ネット社会を生きていく上で確信したことって何ですか?

「死なない、ということじゃないでしょうか。つい先日、パソコンが壊れたとツイートしたら、1分以内に2人から『使ってないのがあるんで送ります』とLINEで来たんですね。2週間前には、居酒屋で財布なくしたってブログに書いたら、別の2人から『お金貸すのでいつでも言ってください』と書き込みがあった」

「つまり、無一文になった時に助けてくれる人が何人いるだろうか、逆にその人が死にそうになったら、オレは全力で助けると思える人が何人いるだろうか、と。そういう関係になれる人が何人もいるんだったら、死なないな、と。ネット時代に必要なのは、お金じゃなくて信用だと確信したんです」

吉岡攻(よしおか・こう)

1944年、長野県生まれ。ジャーナリスト。

「ニュースステーション」「報道特集」でディレクター、キャスター。その後、「ドキュメンタリーWAVE」などでディレクター。著書に『虐待と微笑』『いくさ世・沖縄』など。現在はオルタスジャパン専務取締役。

[取材]吉岡攻

[写真]横関一浩、吉岡攻、アフロ