日本における介護分野の人手不足は深刻だ。誰がこの仕事を担うのか――同じ東アジアで、この問題でひとつの解を見出そうとしている国がある。それが台湾だ。インドネシアやフィリピンなどから家庭滞在型の介護人材を積極的に受け入れ、いまやその数は20万人を大きく超える。社会全体が「外国人と共に生きる」ことを選択した台湾は、日本の未来を考える教材だ。(ジャーナリスト・野嶋剛/Yahoo!ニュース 特集編集部)

言葉は失われている。でも、かすかな目線や表情の変化で、何を欲しがっているのか、何を考えているのか、「全部我可以知道(ぜんぶわかります)」と、ロシ・イダさん(34)は、きれいな中国語で言い切った。

イダさんはジャワ島から台湾に働きにきているインドネシア人だ。要介護者の家に住み込みで面倒を見る「家庭看護」の資格を持ち、台湾では「外籍労工(外国人労働者)」あるいは「外籍移工(外国人移民労働者)」と呼ばれる人である。

呉怡緻さん(右)に話しかけるイダさん(中央)。左が長女の柯乃熒(コー・ナイイン)さん、右から2人目が次女の柯乃綾(コー・ナイリン)さん(撮影:野嶋剛)

彼らは正確にいえば、移民ではない。だが、半ば移民化していると言ってもいいぐらい、台湾社会の深いところに溶け込んだ存在になっている。だからこそ「移工」という名で呼ばれているのだ。

台湾の南部、台南の成功大学病院。体調を崩して入院した呉怡緻(ウー・イージー)さん(76)の顔を覗き込んで、イダさんが今度は台湾語で「阿母(アムー=お母さんの意味)、明日退院できるのよ」と話しかけると、呉さんの表情がすっと緩んだ。

「わたしたちは家族同然」と口をそろえる(撮影:野嶋剛)

イダさんは「阿母の体調は私が一番よく分かる。できるだけそばにいたい。昨日も看護師さんと喧嘩したんです。注射を痛がっているのに無理やりしようとするから」と、脳卒中後の言語障害で話ができない呉さんの手を取った。

台湾の制度上は「家庭介護」のビザで滞在し、一緒に暮らしているイダさんについて、呉さんの長女の柯乃熒(コー・ナイイン)さんはこう語る。

「イダは家族、わが家の末っ子みたいなもの。話し好きで明るい性格もよかったのよね。特にお母さんは本当にかわいがって、台湾料理の作り方から、稼いだお金の投資の方法まで、ぜんぶ教えてあげたんです」

台北市北部の石牌にある台北栄民総合病院。インドネシア女性が老人介護をしていた(撮影:熊谷俊之)

イダさんが呉さんのもとに民間の仲介会社を通じて派遣されたのは2007年。2009年にいったん家族の事情でインドネシアに戻ったが、呉さんが「イダに面倒を見て欲しい」と求めると、イダさんも応じて、2010年から台湾に戻った。

一緒に過ごした時間はもう10年近くになる。

台北市の成功国民住宅で。集合アパート近くには青果物を売っている市場があり、外出では買い物へ行く場合も多い(撮影:熊谷俊之)

「彼女に出会えて、私も母もラッキーだった」

イダさんが好きな洋服を買い込んでくると、呉さんは「無駄遣いはやめなさい」と諭して貯金させた。貯めたお金で、イダさんは昨年、故郷に土地を買って家を建てた。イダさんは数年前、インドネシアでお見合いをして結婚したが、何人かいた花婿候補のチョイスも呉さんのアドバイスで決めたという。

もちろん、相性は重要だ。イダさんにとっても呉さんのところが2ヵ所目の働き場所だった。1ヵ所目は仲介会社のアレンジで台中の家庭に派遣された。高齢者の男性を世話するはずだったが、一家でネジ工場を経営しており、家全体の掃除や料理、買い物、余った時間は工場の作業も手伝わされた。「本当に、本当に、大変だった」。イダさんは振り返る。

台北市の成功国民住宅で(撮影:熊谷俊之)

呉さんも過去にフィリピンの看護ワーカーを雇ったが、性格的に合わなかったため、仲介会社に交代を求め、派遣されたのがイダさんだった。

「イダと出会えて、私も母も本当にラッキーだった」

大学に籍を置き、研究者として世界を飛び回る独身の柯さんは言う。

「論文や研究で忙しかった時に親が体調を崩したので、もしイダがいなかったら、きっと私も、もっと介護に時間をとられて、研究者としても、こんなにスムーズにキャリアを積めなかったかもしれません」

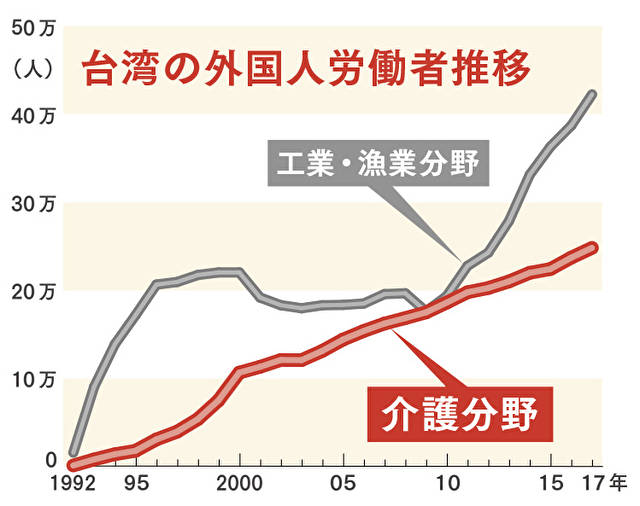

現在、台湾で働いているホワイトカラーの外国人は3万2千人。これに対して、ブルーカラーの外国人は67万人に達する。その内訳は、2017年11月末時点で工場などで働く製造業で約40万人、建築業と漁業で約2万人、介護が約25万人だ。介護分野における外国人の国籍は、インドネシアが約4分の3と最多で、フィリピン、ベトナムがそれぞれ約3万人と続く。

介護分野における外国人労働者は、右肩上がりに増え続けてきた。台湾労働部の統計をもとに図表作成(図表:EJIMA DESIGN)

劇的に進んだ「介護の外国人依存」

台湾の高齢化率は現在およそ13%(日本は2017年時点で27%)だが、2025年には20%を突破するとされ、「世界一のスピードで進む高齢化」を国内メディアも危機感をもって論じている。台湾には、要介護者が70万人前後存在している。ということは、約3分の1の要介護者が外国人のお世話になっている計算だ。街中や病院で、高齢者の車イスを押す外国人の姿を見かけない日はない。

同じ集合アパートに住んでいる外国人介護ワーカー同士、友達も多い(撮影:熊谷俊之)

介護分野での外国人活用に、アジアで口火を切ったのがシンガポールで、続いたのが台湾だった。労働力として女性を活用する必要に迫られ、高齢化対策として在宅介護への外国人の導入を進めた。

台湾は、家庭で介護を外国人に任せられることもあって、働き盛りの30~40代女性の社会進出は日本を大きくしのいでいる印象だ。イダさんのケースのように、働く女性の活躍を外国人が支えている側面は大きい。

もともと3年だった家庭介護ビザの期間は、社会の強い要望に応えて、数年ごとに法改正が行われ、滞在期間が延ばされた。3年が6年になり、9年になり、12年となって、昨年からは14年にまで拡大した。

介護ワーカーを派遣する仲介会社の広告。台北市の交差点にて(撮影:熊谷俊之)

最初は仲介業者が入って契約を結ぶが、あとで家族と労働者との間で任意の合意ができれば、同じ家庭で長く働き続けることができる。支払う報酬も増やせて、イダさんが受け取っているのも、雇い主の柯さんとの協議で通常支払われる最低保障額の月17000台湾ドル(1台湾ドル=3.7円なので、63000円程度)から、23000台湾ドルに引き上げられている。

在留が長期化し、言葉の面でも台湾社会にすっかり溶け込んで、存在感は「移民」へと近づき、だからこそ「移工」の呼び名がつく。

彼らが持ち込む外来文化の影響も濃くなっている。

台北駅東側のインドネシア料理レストラン(撮影:熊谷俊之)

台湾では、街のあちこちで「越南(ベトナム)菜」「印尼(インドネシア)菜」といった看板を掲げたレストランが目につく。これらは結婚などにより台湾で暮らす東南アジアの人々が伝えた料理を出しているレストランだ。外国料理といえば、日本食や洋食を好んでいた台湾人の食生活にも、外国人が持ち込んだ食文化が、じわじわと浸透しつつある。

台湾社会も外国人を排除するのではなく、いかに受け入れるか知恵を絞るようになった。いま、各都市のなかで、週末ごとに外国人たちが集まって会話を楽しめる場所がある。その代表格が台北駅だ。

日曜日の台北駅では台湾の「多様性」を目の当たりにする(撮影:熊谷俊之)

外国人労働者たちには週に1日の休みがある。日曜日になると、手製の自国料理などを持ち寄って、お昼前ごろから中央のロビーの広大なスペースに陣取って夕方まで延々と語り合い続ける。この光景をみて「なぜ、駅当局は追い出さないのだろうか」と疑問が湧く人がいるかもしれない。

台北駅は「他の乗客に迷惑がかからない形であれば、特段、排除するような措置はとっておりません」と言う。駅の利用者たちも気にした様子はなく、その脇をよけながら歩いている。

台北駅で仲間とくつろぎながら、介護対象のお年寄りに食事を食べさせるインドネシア女性たち(撮影:野嶋剛)

この状況に至るまでにはちょっとした経緯もあった。

2008年、台北駅に集まっている外国人について、地元紙が「ロビーが占拠された」とネガティブに報じた。それに対して、「排斥的な報道はよくない」といった批判が集まり、駅側もロビーにあったベンチを取り払うなど、外国人が集まりやすいように配慮した。

私が驚かされたのは外国人が高齢者を連れてきていることだ。要介護の人々からは目を離すことができない。休日とはいえ、家族が介護できないこともある。その場合、外国人が高齢者を同胞の集まる場所に連れてきて、面倒をみながら楽しいひと時を過ごしているのである。

母国にいる母親とスマートフォン越しに話し込む女性。台北駅にて(撮影:熊谷俊之)

把握しにくい介護の現場、「家庭」の実情

こうした「外国人による介護」にトラブルはないのだろうか。

台湾国際労工協会(TIWA)という台北市にある支援NGOを訪ねた。場所は、フィリピン人労働者が毎週末になると礼拝に集まってくるカトリック教会のすぐそばにある。シェルターと呼ばれる「避難所」を設け、派遣先の家庭から逃げ出してくる外国人向けに提供している。

リタ・ラハワさんは、2016年12月にインドネシアのジャワ島南部から台湾にやってきた。仲介業者は「子供のお守りをする仕事だ」と。担当した台北市郊外の家庭は、祖父母、両親、子供3人の3世代同居で、その末っ子は発達障害だった。

情緒が不安定で、何かあるとリタさんの体を強くつねった。仲介業者に「耐えられない」と伝えても、「話し合ってください」としか言ってくれない。月額17000台湾ドルの報酬も、全額払われない月が出てくるようになり、今年7月にTIWAに駆け込んだ。

TIWAのシェルターに暮らしているリタ・ラハワさん(撮影:野嶋剛)

それから5カ月。契約解除と新しい雇い主への配置転換を求めているが、元の雇い主が態度を硬化させて契約解除に応じず、次の配属が決まらないまま、シェルターで無為に時を過ごす日々を送っている。

「台湾はほかの国より給料がいいと聞いたので、深く考えないで、手続きのときに仲介業者にまとまったお金を借りて来ています。お金を返せるだけ働かないと。まだ母国に帰りたくない」(リタさん)

最初にどんな家庭に配置されるのか、外国人に選択権はない。TIWAの研究員、呉静如(ウー・ジンルー)さんは指摘する。

台北駅で家族と話し込む外国人(撮影:熊谷俊之)

「長時間労働や休暇不足の問題は深刻です。私たちは『大根一本に一つの穴』と呼んでいるのですが、いい雇い主に当たるかどうか、運試しのようなもの。外国人は労働基準法の適用外。雇い主と本人との民事の契約問題になって、言葉もわからない外国人の立場はどうしても弱くなるんです」

議論なく一気に進んだ外国人の導入

台湾の単純労働の外国人受け入れは1991年に始まった。当時は経済成長が進み、GDPが上がって都市化が進み、伝統的な大家族から核家族化が進んでいく過程にあり、国民的な議論もないまま、外国人労働力の導入が急速に広がった。

台湾社会特有の事情も外国人による介護を加速させた。台湾の高齢者は「安養院」と呼ばれる老人ホームに入ることを強く拒む傾向があるという。

NPO桃園市群衆服務協会のソーシャルワーカーで、長年外国人労働者問題に取り組んできた杜光宇(ドゥ・クワンユー)さんは、こう分析する。

成功国民住宅の外観。たくさんの介護ワーカーが暮らしている(撮影:熊谷俊之)

「親をホームに入れようとしたら『私は一生かけて苦労してお前を育ててきたのに、いまは私の面倒をみないなんて、それでも人と言えるのか』って文句を言われるのです。台湾では親不孝と言われるのが子供は一番キツイ。親と子が個として分離している欧米との違いはそこにあります」

台湾は儒教の国。儒教の観念では「不孝」が最大の罪。台湾の医療でも延命重視であり、高齢者は平均8年を病院で過ごすとの統計もある。子供にも仕事や家庭があり、親のほうまで手が回らないので、親が希望する家庭介護のために外国人に頼ることになる。

国立台湾大学病院付近で配られていた介護ワーカー派遣会社のチラシ(撮影:熊谷俊之)

外国人依存に対する代表的な疑問の声は「台湾社会の介護問題をすべて外国人任せにしている」というものだ。逆にいえば、介護における外国人の活用という意味で、台湾は「先進地」となる。

介護制度の普及と連動する外国人労働者数

台湾政府の外国人労働者担当の責任者、労働部跨国労働力管理組長の薛鑑忠(シュエ・ジェンチョン)さんのところには、日本や韓国など海外からの視察も多く訪れる。

陽の当たる場所にはたくさんのお年寄りたちが。台北市の成功国民住宅にて(撮影:熊谷俊之)

「介護制度と外国人労働者は密接に関係しています。外国人の増加は逆に介護制度の発展を妨げている面もある。政府にとってもコスト削減になるからです。台湾でも介護制度が整えば外国人への依存度も下がると考えていましたが、実態は介護制度の導入が大幅に遅れてようやく国会の議論が始まったばかりです」

介護保険を先に取り入れ、いま外国人の手を借りるかどうか本格的に検討が始まった日本とは、台湾はまったく逆のケースになっている。

成功国民住宅の雑貨屋。介護ワーカーたちにとって憩いの場だ(撮影:熊谷俊之)

薛さんは、外国からの視察者には、こう伝えている。

「外国人介護のメリットは政府にも家庭にも大きい。でも家庭に労働者が入ると外部の目が届かない問題は必ず生じます。その点をよく考えてから導入を判断すべきです」と。

家庭、外国人、政府の三者が共存共栄できる制度設計ができるかどうか。今後の日本にとっても避けられない課題である。

(撮影:熊谷俊之)

野嶋剛(のじま・つよし)

ジャーナリスト。1968年生まれ。1992年朝日新聞社入社後、シンガポール支局長、政治部、台北支局長、国際編集部次長、AERA編集部などを経て、2016年4月からフリーに。中国、台湾、香港、東南アジアの問題を中心に活発な執筆活動を行っている。最新刊に『故宮物語』(勉誠出版、2016年5月)、『台湾とは何か』(ちくま新書、2016年5月)。