「あなたにとってのターニングポイントは?」。そう尋ねると、沖縄の紅型(びんがた)師・城間栄市さん(40)からは「工房で毎日、ウチナーグチ(沖縄語)のラジオ番組を聴くことで始まりました」という答えが返ってきた。500年以上も前から続く沖縄独自の染色の世界。16代目を継いだ城間さんはそして沖縄でしかできない表現を追求したいと言う。人と社会のターニングポイントを訪ねる旅。初回は沖縄。(吉岡攻/Yahoo!ニュース 特集編集部)

紅型師・城間栄市さん(撮影:大城弘明)

「琉球王国」が続いていた19世紀に染め上げられた紅型衣装。沖縄県となった明治時代には〈同化〉の波の前に紅型など伝統の技は撲滅対象にされ、職人も激減した(撮影:吉岡攻)

赤い屋根瓦門、月桃、フクギ

工房の目印となる黄色い看板は、首里城(那覇市)の高台に向かう中腹にあった。平仮名で「しろまびんがた」とある。正門、といっても大層な構えをしているわけではない。こぢんまりとしていて、屋根には沖縄特有の守り神シーサー(獅子)が2つ、ちょこんと乗っている。

沖縄独特の赤い屋根瓦。この門をくぐり抜けた先に工房はある。琉球王国時代に始まった伝統工芸、紅型を今もなりわいとしている工房だ。

赤い屋根瓦の門(撮影:大城弘明)

門の先に続く小径を歩むと、コイが泳ぐ池があった。その左手に母屋、右手に細い石段。一帯は濃い緑の木々が茂り、その中にふっと浮き上がるように、先っぽをピンク色に染めた、つぼみのような形の真っ白い花が咲いていた。

――あれは沖縄の花?

「白いのですか? ゲットウ(月桃)と言うんです。植えたわけではなく、自然にどんどん生えてくる。その奥の方には真っ赤なハイビスカス。こっちでは『アカバナー』と言うんですけど、それも生えています」

上=月桃の花。沖縄の山野に群生するショウガ科の植物(撮影:吉岡攻) 下=工房の庭に咲くハイビスカス。沖縄では「アカバナー」と呼ぶ。双方とも南国の情緒にあふれている(撮影:大城弘明)

――沖縄独特の原色ですね?

「バショウもあります。あの青々とした木はフクギ。こっちでは防風林として、台風よけなんですけど、木の皮からは染料が採れる。黄色い染料が出るんです。紅型の代表的な地色の染料です」

――黄色は紅型の最も基本となる色ですか?

「そうです。琉球王朝時代から、黄色は一番高貴な色として尊重されました。首里は戦争(太平洋戦争末期の沖縄戦)で焼け野原になった。戦後、紅型を復元しようとしたとき、フクギは染料として真っ先に使いますので、祖父が全部新しく植えました」

工房の庭にあるフクギ。「黄色」の原材料になる(撮影:大城弘明)

500年続く王族たちの「黄色」

15世紀から明治政府による琉球処分までの約500年間、沖縄には琉球王国があり、ここは独立国として栄えてきた。その時代、王族など高貴な者が身につける衣装の染色手法として、紅型は生まれた。色彩を「紅」、文様を「型」と呼んだところから「紅型」の名称がついたとされる。

このうち、今に伝わる文様「古典柄」は、桜や梅、葵(あおい)、楓(かえで)などである。当時の琉球王国にはない、日本風のもの。そういうものこそが“新しい”とされ、重宝されてきた、という。王族らのための染めだったから、かもしれない。

上=紅型の「古典柄」。桜や梅は日本の図柄だが、紅型師の手にかかると、沖縄的な雰囲気が漂う。下=黄色をベースにした紅型の反物(撮影:いずれも吉岡攻)

明治時代には撲滅の対象

――文様には、日本への憧れがあった?

「そうではあるんですが、日本風の古典柄の面白さは、沖縄の感覚で作ったというところにあります。というのも、当時の紅型師は本物の桜とか梅とか、一度も見たことがない。だから想像上の配色です。黄色い桃とか。沖縄の人のフィルターを通したところが面白いですね」

――明治時代になると、紅型はウチナーグチとともに撲滅の対象になりました。そして、その後の沖縄戦では、型紙を含めて全て焼失。ひどい受難の時代を迎えました。

栄市さんの父、城間栄順さん。15代目。紅型の戦後復興に苦労した(撮影:吉岡攻)

「祖父や父の時代はその復興に必死だったと思うし、父は『技術を教えるから、とにかくやっておけ』と言いましたね。仕事は真面目、付き合いは不真面目でいいから、とにかく技術を磨きなさい、みたいな。戦争で全ての記録を失った後ですから、まずは古典柄を取り戻すことが必要だ、と。そういう考えがあったんだと思います」

――栄市さんも、そういう日本的な古典柄を受け継ごうと?

「いえ、自分自身は(日本的なものではなく)、沖縄の海やいろんな色の海藻、そんな中に漂う貝といった生き物……これが実はすごいんですが、そういう見たもの、感じたものをそのままデザインできれば、と」

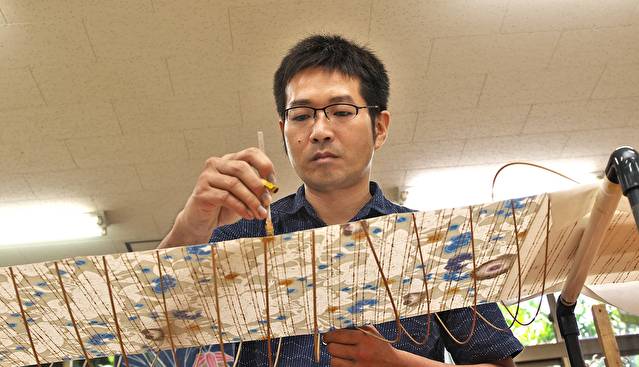

制作中の城間栄市さん(撮影:大城弘明)

――海に図柄を求めるのは、紅型としては新鮮ですね?

「沖縄の色には紅型に通じるものがたくさんあります。海一つとっても手前はエメラルドグリーンで、奥に行くと深いグリーンになる。緑色のアオサがあったり、スクガラスの色合いが面白かったり。ヤドカリの足跡はそれだけで模様になります。目の前にある、そういう沖縄ならではのものは、ヒントにもなるし、イメージが湧きやすいですね」

ウニをモチーフにした紅型衣装「ガンガゼ(ウニ)」(撮影:吉岡攻)

若者たちを引き寄せる“身体感覚”

工房では今、20人が働いている。「伝統技能だから年配の働き手が多いだろう」という想像は外れた。工房には20代、30代が多い。

――結構、若い人たちがいますね?

「半分はそうです。男女も半々ぐらいですね。やりたいという若者が結構いるんですよ。仕事に魅力があるのか、ほれて、というか。色を塗りながら、みんなニヤニヤしてくる。みんな、すごいんです」

――それはまたどうして? 紅型再発見ですか?

「色挿し」「隈取り」などの作業を続ける若者たち(撮影:大城弘明)

「紅型はもともと王族のお召し物だったから、いくらでも手間をかけていい。どんなに材料費をかけてもいい。人を投入してもいい。それくらい良いものを染めようと。時間という物差しでは測れない、そういうものづくり作業の身体感覚が途切れずにきたんです」

――身体感覚?

「僕たちの沖縄には、字で書き残したり、マニュアル化したりといった文化がそもそもないんです。先輩後輩が作業中、例えば、赤の色一つとっても、『もう少し艶っぽく、もう少し色気を出して』とか、現場にいる者にしか分からない感覚を伝え合うんです。お互い、ツーカーの仲になって初めて、先輩の癖から色の感覚が分かる。それが身体感覚ですね」

「ニュアンスでいえば、例えば、『配色』という標準語は、沖縄の言葉で『イルクベエ』。色を配るという意味なんですけど、標準語だと『配置する』というニュアンスになるので、イルクベエの方が紅型ではより伝わるのかな、と」

紅型には約10の工程があり、グループ作業も多い。「個の部分」でいかに個性を発揮できるか。そこが問われる(撮影 大城弘明)

――標準語よりウチナーグチの方がピッタリくると?

「そうですね。ピンクはブキって言うんですけど、ピンクでは違和感があります。ピンクはもっとハイカラな感じですね。ポップな、軽い感じ。ブキは、もうちょっと深みがある。『艶っぽい』『しっとり』というか」

時代絵巻を見るような紅型の歴史から「ピンクとブキ」へ。縦横に進んできた城間さんの話は、そして「ターニングポイント」に移った。インタビューもいよいよ佳境である。

城間栄市さんと筆者(撮影:大城弘明)

「もう標準語はやめよう」と

――ピンクとブキのようにウチナーグチを使うようになったと言いましたが、逆に、標準語だけの時代もあったんですか?

「ありました。(1972年に沖縄が本土に)復帰したころです。紅型の業界でもいわゆる“本土並み”というのがあって。『染色技術が一番進んでいるのは本土だから』ということで、本土の技術者や先生が来て、顔料や染料を全部取り換えて、向こうの一番進んでいるやり方でやっていこう、と。そういう指導が入った時期があったんです」

――明治以降も復帰後も、沖縄は本土との同化を目指してきた。けれど、もうそういう歴史からは決別しよう、と?

「昔は、一生懸命に標準語をしゃべるよう努力してきた時代がありました。これからは、沖縄人としてやっていく。そういう時期がきたのではないかと思います」

型彫り。「図柄も技術も沖縄オリジナルを作りたい」と城間さん(撮影:大城弘明)

作業中の工房は静かだった。その中をウチナーグチだけを使った地元ラジオ局の番組が流れてくる。筆者には内容がさっぱり分からない。すると、やはり番組に耳を傾けていた城間さんがこんなことを口にした。「ターニングポイント、それはウチナーグチラジオを聴くことから始まりました」と。

「去年かな、工房の若い子たちがウチナーグチをしゃべれないと嘆いていた父が、『もっとウチナーグチを使って、沖縄らしいやり方で染めないと紅型が変わってしまう』と言いだしたんです。突然です。それからでした。毎日放送しているこのラジオ番組を聴くようになりました」

午後の決まった時間、工房にはウチナーグチのトーク番組がラジオから流れる(撮影:大城弘明)

沖縄語のラジオ番組を毎日聴いた

――お父さんの栄順さんは、突然、なぜそんなことを?

「こう言っていました。紅型は沖縄の分身だ、と。ウチナーグチをしゃべって、三線を弾いたり、チャンプルーを食べたりしていれば、自然に作れるようになる、と。それは『ヤマト(日本)化しないように』『沖縄人としてちゃんと沖縄の地に立ってものづくりをしなさい』ということだ、と僕は理解したんですね」

――番組を毎日聴いて、ウチナーグチを使って、それで工房のみなさん、変わりました?

「1年経ってみると、みんなも腑に落ちたのか、ウチナーグチでの議論が始まったんです。色とかを昔の言葉で表現しようということ自体、去年はありませんでした」

図柄や色合いについてウチナーグチで議論。城間さんはもっぱら聞き役(撮影:吉岡攻)

――何がそうさせたのでしょう?

「何ですかね? 祖父は沖縄戦が終わって1年目には、鉄砲や薬きょうを染色の型彫りの小刀に作り替えて紅型を始めました。父はその紅型に集中し、『二度と戦争にならないようにするから、とにかく仕事だけはまじめにやりなさい』と言い続けています。DNAですかね?」

――ウチナーグチを使うと便利なことって何ですか?

「自分自身の表現の場が広がる気がします。別の、銀細工の職人さんですが、おじいさんの道具をお父さんが受け継いで今自分が使っているらしいんですけど、同じ道具で叩くからできる、その同じ動作をすることが非常に大事なんだと。だから言葉もそれを使い続けることで自分自身が変わっていくかもしれない」

「競争社会? 要りません」

若い職人たちの真剣な作業(撮影:吉岡攻)

――16代目として、紅型の将来をどう描いていますか?

「それぞれの職人さんがどんなことを得意とし、生かそうと思っているか。1回や2回の会話では本音を言いませんから。でもいろんな機会に話し、その人がのびのび関われるポジションがどこなのかを考えています」

――競争原理を持ち込まないと?

「競争しなくても、どこまでも自分らしさを追求できれば、絶対勝てると思ってます。極端な例で言えば、YouTubeで『紅型の作り方』と打ち込んだら、(その動画が出てきて)誰でも作れる。そんな中で、沖縄でしかできない表現をどう確立するか。ウチナーグチで理解できるものづくり社会、この土地でしかできない表現。そういうものが必要になってくる。それは競争では生まれません。職人さん一人ひとりの生い立ちや環境を知ることで生まれてくる。それが去年からの1年間で分かったんです」

城間栄市さん(撮影:吉岡攻)

――組織についての考え方が日本の一般的な企業と違いますね。

「技術的なことを言うと、紅型は今も原始的な作り方に近い。だとすれば、これからはその価値観をどう高めていくか、それが問われてくると思う。それに応えることが自分の役割だと思っています」

吉岡攻(よしおか・こう)

1944年長野県生まれ。写真家。

「ニュースステーション」「報道特集」でディレクター、キャスター。その後、「ドキュメンタリーWAVE」などでディレクター。著書に『虐待と微笑』

[取材]

吉岡攻

[写真]

撮影:大城弘明、吉岡攻