いま世界でもっとも“稼げる”映画監督、クリストファー・ノーラン(47)。これまで「ダークナイト」「インセプション」など意欲的な作品をヒットさせてきた。自ら製作・脚本を手がける彼は、CGIを極力排し実写にこだわるなどその作家性を貫く姿勢でも知られる。そんな彼の新作は、第二次世界大戦の英国の史実だという。「VRのような没入感」を目指したと語る一方で、「3D映画は生き残れない」とも。莫大な予算が動くハリウッドにおいていかに自身の作家性を貫いているのか。彼の情熱に耳を傾けた。

(ジャーナリスト・森健/Yahoo!ニュース 特集編集部)

「劇場に足を運びたくなる作品に」

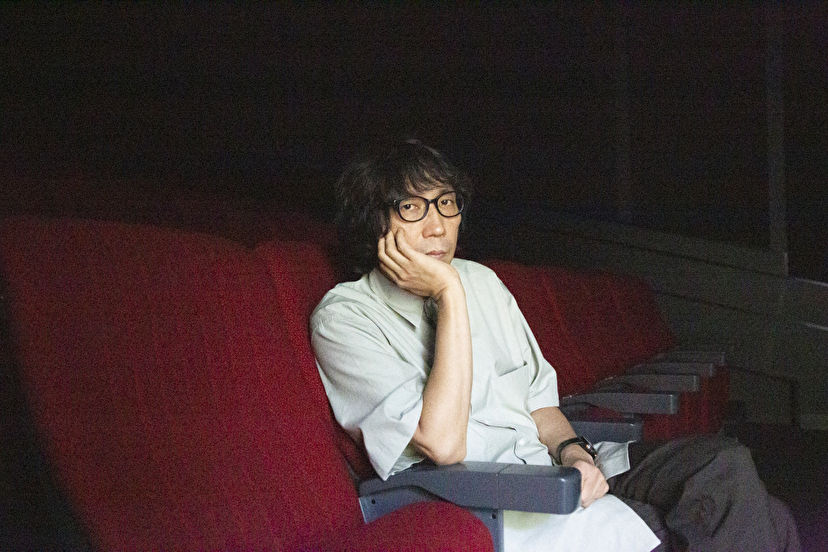

8月のわずか3日の滞在中に新作「ダンケルク」のプレミア上映、記者会見、ファンミーティング、新聞・テレビ各社の取材が詰めこまれた。来日したノーラン監督は、新作の宣伝というミッションを淡々とこなしているように見えたが、さすがに疲労の色がにじんだ。

(撮影:塩田亮吾)

――新作は無名の俳優が起用された、英国の史実です。台詞も少なく、野心的な作品ですが、ハリウッドでの製作は難しくありませんでしたか。

新作で描いた第二次世界大戦中の「ダンケルクの戦い」は英国人なら誰もが知る史実です。これは“戦闘”ではなく“撤退”の話で、多くの民間人がそれに協力しました。しかし、近年映画化はされていません。長い間その理由を考えてきましたが、やがて気づいたのはこの物語を正しいスケール感で描くにはハリウッドの予算が必要だということでした。

これは英国の物語ですし、アメリカ人は登場しません。そんな映画への出資をアメリカの映画会社に理解してもらうのはとても難しい。我々はワーナー・ブラザースと良好な関係を築いてきたということもあって、映画化が実現しました。

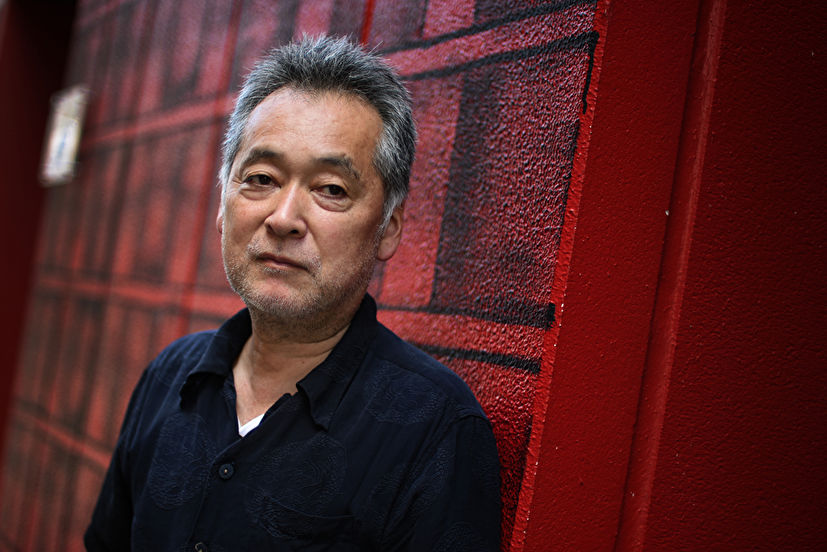

都内で行われた記者会見に臨む(撮影:塩田亮吾)

――英国に対する想いも強く感じました。

英国では“ダンケルクの精神”という言葉は大きな意味を持ちます。しかしハリウッド映画にも、無意識的にダンケルク的なものが描かれた作品があります。例えば、サム・ライミ監督の「スパイダーマン」もそうだし、「インデペンデンス・デイ」もそうです。人々が主人公を助けたり、協力して問題を解決したり。その精神はこの物語に通じるものだと考えています。

ハリウッドは、英国やドイツ、イタリアなど、外国からやって来た人間が支える場です。英国とアメリカ、両方にルーツをもつ私が試みたのは、英国人として馴染みのある物語を、アメリカや他の国の人にとっても共感できるものにするということでした。

新作は長編10作目となる(撮影:塩田亮吾)

――監督は、奥さんでもあるエマ・トーマスさんと一緒に映画製作をしてきました。彼女はプロデューサーとしてどのように関わったのでしょうか。

20年ほど前、妻のエマと一緒に小型船でドーバー海峡を渡り、ダンケルク(フランス北部の港町)まで行きました。それ以来、映画化を考えてきました。

映画化にあたって、エマはこれまでの作品よりも予算を抑えたいと考えていました。実際ハリウッド映画としては比較的小さめの予算でつくってはいるものの、お金はかかっています。だから、ヒットもさせなければならない。アメリカの映画会社が派手なスペクタクルを売りにしたいであろうことはわかっていました。

妻で、共に映画製作を手がけるエマ・トーマス(左)と(写真:ロイター/アフロ)

観客に強く訴えかける作品に仕上げる自信はありました。それは、観客が家のテレビで見るのではなく、映画館に足を運びたくなるような作品にするということです。

映画館の大きなスクリーンで見ると、戦闘機のコックピットや沈みゆく船の中にいるような気分になる。いわば“体験”ですが、それを実現したいと思っていたのです。

テーマは帰れない「故郷」

ノーランは1970年、英ロンドンに生まれた。ロンドンと米シカゴで若き日を送り、幼いころから父親の8ミリカメラで映画作りを始めた。2000年にインディペンデント映画「メメント」で注目されると、2005年に「バットマン ビギンズ」の監督に抜擢。その続編「ダークナイト」は世界中で大ヒット、批評家からも高い評価を受け、監督としての名声を決定的なものにした。40代にして、監督別の歴代興行成績はすでに6位。新作も、アメリカでは今年7月の公開から1億8020万ドル(9月4日時点)の興行収入をあげ、この夏を代表するヒット作となっている。(作品リストは文末に掲載)

――「ダンケルク」のテーマは“故郷”ですが、「インターステラー」や「インセプション」でも“家族のもとに帰ること”を描いていますね。

私はいつも自分の心に響くことを映画にしたいと思っています。故郷や家族というテーマが多くの物語で描かれるのは、誰もが共感できるものだからでしょう。ダンケルクで描いているのは、故郷への距離感です。フランスにあるダンケルクは英国からはとても近くて、晴れていれば浜辺から故郷が見えます。それにもかかわらず帰れない。そのつらさは普遍的に響くと思っていました。

© 2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.

――監督の初期作品は主人公の内面をめぐるものが多かったように思います。しかし、前作「インターステラー」や新作ではより人々が協力しあうことにテーマが移っているように感じました。

「ダークナイト」3部作のような作品は、主人公を物語の中心に据えることで“倫理”や“善悪”といった抽象的なテーマを描いています。映画は、そのようなテーマを探求する“仕掛け”になっているのです。それは、アメリカの西部劇や日本の侍の物語と似たようなところがあると思います。

しかし、現実の世界を描くとなると、話は異なります。普通の人々が協力しあい、偉大なことを成し遂げたという歴史を描くときに必要なのは、いわゆる英雄像から脱し、市井の人々の中にある勇気を描ききるということです。映画でよくある善人・悪人という型にはめたキャラクターではなく、よりリアルな人間を描くのです。

じつはこの点が、本作最大のリスクだと考えていました。

――どういうことでしょう。

この映画のリスクは、ダンケルクの歴史が英国以外では知られていないことでも、英国の物語を描くということでもありません。一人の主人公の物語ではないということ、それがリスクだったのです。

1940年5月、40万人を超える英国軍と連合国軍がドーバー海峡に面したフランスの港町に追い詰められた。当時の英首相チャーチルは兵士の救出を指示し、軍艦だけでなく民間の船舶も総動員した作戦が行われた。この撤退により兵力を温存したことが、後に戦争の転機となるノルマンディー上陸作戦につながったといわれる。

しかし、チャーチルがこの物語のヒーローであるように描くのは事実とは異なります。この物語が特別なのは、多くの人々が協力しあったということなのです。私は映画監督として常に挑戦を求めていますが、この変化は物語がもたらした結果なのです。

上:記者会見場のモニターに映し出された「ダンケルク」の一場面(撮影:塩田亮吾) 下:1940年6月、撤退のさなか、ドイツ軍の航空機を狙い撃つ英国軍兵士(写真:GRANGER.COM/アフロ)

3D映画は生き残れない

ノーラン監督は映画撮影がデジタルで行われる現代において、フィルムでの撮影にこだわり、可能な限りCGIに頼らず実写を貫く姿勢でも知られる。最近では、新作を動画配信するサービスは「劇場文化を壊す」と批判したことも話題になった。伝統主義者と呼ばれることもある監督は、なぜ「劇場映画」にこだわり続けるのか。

――監督はつねづね、映画は劇場で体験することが大事だと語っています。

映画のユニークさは“没入感”と“つながり”という二つの体験の組み合わせにあります。

劇場で見る映画は実物よりもスケールが大きく、よりパーソナルな体験(=没入感)です。私は今回の映画を「ゴーグルなしのVR」と呼んでいますが、それはこの映画が実際にその場にいるかのような体験をもたらすからです。

圧倒的なリアリティーと、他の観客とのつながりという、特別な組み合わせで、映画はできているのです。

フィルム撮影の魅力は“色の深み”。ファンミーティングでは次世代にその選択肢を残したいと語った(撮影:塩田亮吾)

劇場におけるつながりと共感は、強力な体験であるわりに、あまり理解されていないように感じます。

映画を一緒に見るということは、私たちの脳や心が他者のそれと共振するということだと思うのです。それは笑い声や拍手といった行為を超えて、人々の無言の対話になっている。だから、私たちは観客の入りがいい映画館で映画を見たいと感じるのではないでしょうか。

その意味では、3D映画は生き残れないだろうと私は思っています。(立体的に鑑賞することに気をとられて)意識を共有しにくいからです。例えば、コメディ映画は3Dにしませんよね。

――いまのハリウッド映画の興行成績を見ると、リメイクや続編、コミックの映画化といった作品ばかりあふれています。このような状況をどう思いますか。

よい環境とは言えません。続編やリメイク批判は定番の批判ですが、それ自体が問題だとは考えていません。私自身、手がけていますしね。

監督は通常よりも大きいサイズの映像を撮影できるIMAXにこだわりをもつ(写真:Everett Collection/アフロ)

いまのハリウッドが知的財産(キャラクターなどの版権ビジネス)頼りになっているのは事実です。ルーカスフィルムやマーベルの成功によって“安定”を求めているのですね。映画会社は興行をできるだけ予測可能なものにしたいので、すでに名が通っているものをベースに企画をする。投資家やウォール街、親会社に、2019年はこの3本、その翌年はこの3本と説明して、投資対効果を保証したいのです。

しかし、映画ビジネスは本来そういうものではありません。観客は常に新しいものを求めます。その結果、馴染みのある興奮と、新しいものへの期待の間でバランスがとられる。

そろそろ新しいものが必要になる時期だと思っています。観客は、来年何の映画が出るかという情報ではなく、新しい驚きを欲しているのです。

(撮影:塩田亮吾)

仕事とプライベートに境界はない

監督は、過去に一緒に仕事をしたスタッフや役者を何度も起用することでも知られる。また、前述のプロデューサーを務める妻エマに加え、脚本家である弟ジョナサンとの共同執筆も多く、その成功の陰には家族の存在が見え隠れする。

――あなたの作品には4人の子どもたちが出演しているほか、叔父やいとこも出ています。家族を映画に関わらせるということについて、どう考えていますか。

私は親しい人と一緒に仕事をすることを大事にしています。家族だけでなく、長年一緒に働いてきた友人もそうです。そうした関係で大切なのは、しがらみなく、率直に意見を交わすことができることです。相談のしやすさや互いに長く尊敬しあえる関係の価値は大きいですね。

――だとすると、ノーラン家の食卓では「パパ、あのシーンは」などと、映画の話もするわけですか。

ははは。その通りですよ。妻のエマは、家ではある程度、仕事と生活を線引きしようとしてくれます。でも、正直、難しい。

――では、仕事と生活が入り交じっている?

それはもう、ごっちゃになっていますね。ただ、私は映画づくりを「仕事」と考えていないんです。映画で生きていけるのは幸せなことですが、私はこれが仕事になる前からずっと好きでやってきたので。

© 2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.

(図版:Asuya Kono)

森健(もり・けん)

1968年東京都生まれ。ジャーナリスト。2012年、『つなみ――被災地の子どもたちの作文集』で大宅壮一ノンフィクション賞。2015年、『小倉昌男 祈りと経営』で小学館ノンフィクション大賞を受賞。2017年、同書で第1回大宅壮一メモリアル日本ノンフィクション大賞、ビジネス書大賞2017審査員特別賞受賞。公式サイト

[写真]

撮影:塩田亮吾

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト

後藤勝