寿命が延び、「人生100年」が珍しくなくなりつつある。そんな中、一足先にその100年を歩みつつある先達は何を見てきたのか。元大蔵事務次官、元閣僚の相澤英之氏は現在98歳。いまも弁護士として現役だ。戦争を経験し、GHQと折衝し、戦後の高度経済成長を国家予算で支えてきた。行政、立法、司法と三権に関わってきた「古老」がその一世紀を振り返った。

(ジャーナリスト・岩崎大輔/Yahoo!ニュース 特集編集部)

「三権」を歩んだ98歳

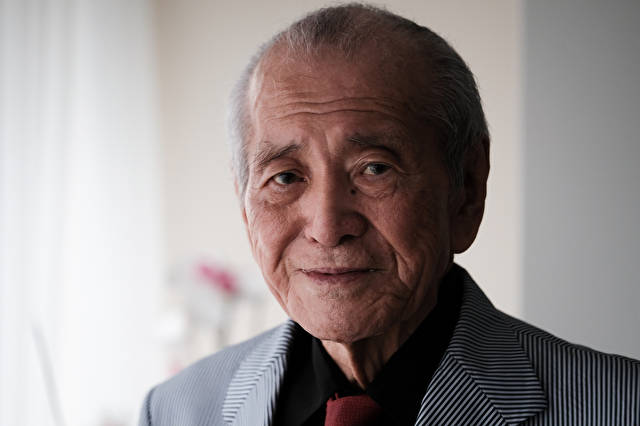

東京・西麻布にあるビルの最上階。弁護士の相澤英之氏は毎朝10時30分過ぎには自らの弁護士事務所の自席に着く。歩みは速くはないが、杖は使わない。白髪を後ろに流し、黒いシャツを着こなすが、カメラを向けるとニヤリと照れも見せる。

「黒いシャツというのは……ちょっと派手だったかな」

ベルサイユ条約が締結された1919年に生まれ、今年7月、98歳になった。

あと2年で100年を数えるが、相澤氏の歩みは平凡とはかけ離れたものだ。行政や立法など日本の中枢をその目で見てきている。

(撮影:田川基成)

相澤氏は終戦を京城(現ソウル)で迎え、戦後は大蔵省(現財務省)の官僚としてGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)との折衝を担当。その後、大蔵省主計局で国家予算を査定・配分し、高度経済成長に大きく貢献した。事務次官という最高位の職を経て1973年に退官すると、衆議院議員として2003年まで活動。その間には経済企画庁長官などの閣僚も経験した。議員を引退して弁護士事務所を開所したのは2005年のことだ。

いわば行政、立法、司法の三権に深く携わってきたのが相澤氏の人生である。

「お友だち」政権では危ない

そんな相澤氏からすると、昨今の安倍晋三首相の政権運営には危なさを覚えるという。閣僚など周囲にいるのが「お友だち」ばかりで、批判的な勢力が見当たらないためだ。

「本来、自民党のよさは他党の主張も呑み込みながら、まとめていく力にある」

かつて党内で派閥に力があったときには、政権運営は必ずしも首相の思い通りにはならなかった。派閥勢力に配慮して閣僚人事が決められ、異なる考えが閣内にあることも珍しくなかったためだ。また、連立政権においては、話し合いを繰り返し、合意形成を図ったものだという。

「話し合うことで問題点があぶり出され、また話し合う。全部は一致しないから、どこかで目をつぶることになる。だけど、出口に向かうためには、まずは話し合いを深める以外にないんです」

たとえば、と議員を辞める前の十数年前に思いを巡らせた。

自民党では財政・金融の政策通として活躍した(撮影:田川基成)

相手の顔を立ててまとめる

2002年、小泉純一郎政権下で相澤氏は自民党税制調査会会長を務めていた。景気の低迷や減税策で税収確保が難しくなる中、政府は酒・たばこの増税を打ち出したが、その合意は簡単ではなかった。当時、自民党・公明党・保守党の三党連立政権。国会内で何度も会合を開き、妥協点を探った。

「気が短い小泉総理から、夜中でも『どうなった』と電話が入ってくる。あれには弱りました」

当時、小泉首相はたばこ1本2円以上の値上げをするよう主張していた。

与党の一員である公明党は値上げに賛成の姿勢だったが、保守党の野田毅党首は値上げに真っ向から反対してきた。

「数だけで押し切る政治はよくない」と懸念(撮影:田川基成)

「野田さんの選挙区が熊本で、有権者にたばこ農家を多数抱えていたからです」

度重なる議論ののち、与党では互いに妥協することで話を通した。

「たばこ1本2円の値上げを1円に抑え、野田さんの顔を立てた。と同時に、予定どおり増税もできた。これで総理にも『仕方ないな』と納得してもらった。異論があれば、それに耳を傾け、配慮する。それが本来の自民党なんです」

だが、昨今はそうした柔軟さが自民党から失われていると相澤氏は指摘する。

実際、異なる意見をまとめあげていくことは、戦後まもない占領期から相澤氏が経験してきたことでもある。当時の相手はGHQだった。

GHQ庁舎(旧第一生命保館、現DNタワー21)(写真:Kingendai Photo Library/AFLO)

GHQとの折衝

1948年、復員後に大蔵省へ戻ると、相澤氏は主計局へ配属された。大事な仕事は、司令部から予算の許諾を得ることだった。

当時、相澤氏が折衝した相手には、参謀第二部(G2)部長のチャールズ・ウィロビー少将やブレイン・フーバー民政局公務員課長など、戦後の日本の構築に欠かせない人物がいた。そんなGHQとの折衝で重要だったのが、省庁の人員に関する増減とその予算案の調整だった。

チャールズ・ウィロビー(写真:AP/アフロ)

1949年、逓信省は24万人の郵政省と16万人の電気通信省に分割された。この際、郵政省は業務維持に3万人増やしたいと要求を出してきた。だが、GHQのCCS(民間通信局)は逆に、現状から3万人減らせと伝えてきた。郵政側と司令部では要求がまったくの逆方向。折衝を繰り返したが、昼間の交渉では結着がつかなかった。

「仕方ないので、クリスマスの晩、司令部の人たちがパーティしているところへ押しかけた。GHQの職員たちが陽気になっている中、頼み込んで、やっと3万人の減員を引っ込めてもらったんです」

感情的なしこりを残さないように配慮した動きが功を奏した。

GHQとの手がかかる折衝や合意を得る方法は、その後の大蔵省での経験、たとえば国家予算に関わる仕事にも大きく役立ったという。

だが、キャリアという点を脇に置けば、相澤氏の人生の原点は、その少し前、戦争とソ連での抑留生活にあったという。

財務省。旧・大蔵省(写真:Natsuki Sakai/アフロ)

マイナス50度の抑留生活

1942年、学徒動員を視野に短縮され、相澤氏は東京帝国大学を半年早い9月に卒業。大蔵省に入省すると、その途端徴兵された。1943年、陸軍東部第17部隊に初年兵として入営。翌年、陸軍主計見習士官として中国の方面軍司令部経理部に転属された。部隊の仲間が重爆撃で次々になくなっていく中、相澤氏は九死に一生を得て生き延びた。

終戦は突然やってきた。その前日、テントを4万張、毛布を15万枚貰い受けるため、咸興を出発した。翌日の玉音放送を京城(現ソウル)の女学校の校庭で聞いた。

1945年8月11日。天皇陛下の終戦放送を聞く人たち(写真:毎日新聞社/アフロ)

「仲間の死が何の役にも立たなかった。お国のために、と言って死んでいった。それが報われることもなかった。これほど虚しいものはない」

だが、そこで国に帰れると思ったのは間違いだった。やってきたのは、3年におよぶソ連での抑留生活だったからだ。

ソ連での抑留者は約60万人、そのうち約6万人が極寒の地の過酷な生活で命を落とした。

ウラジオストクからキズネルまで鉄道による23日の長旅。さらに雪中、100kmの行軍が4日続き、北緯55度のエラブガ将校収容所に到着。マイナス20 〜30度まで下がる極寒の中、木材伐採や運搬などの労働を課せられた。

相澤氏。1946年、旧ソ連のカザンで撮影(写真:本人提供)

「仲間と地面に木の棒で、銀座の精密な地図を描きながら、再び日本の地を踏む日を信じて希望をつなぎとめた」

1948年8月14日、抑留生活3年ののち、ナホトカから船で京都・舞鶴に引き揚げ、帰京した。戻った翌日、大蔵省に顔を出すと、仲間はみな歓迎してくれた。

「優しい言葉が身に染みた。もともと一高時代、『高橋是清伝』を読んで、信念を持って国の財政の仕事に取り組む姿に感銘を受け、国の中枢である大蔵省に入ることにしたんです」

そこからの相澤氏の歩みは、まさに日本の復興とともにあった。

1958年。建築中の東京タワー(写真:木村盛綱/アフロ)

1950年、朝鮮戦争で特需景気が起きると、日本は高度経済成長を歩み始めることになった。相澤氏は、大蔵省主計局という国家予算を差配する中枢にいて、国の主導で産業が勃興し、国民生活が豊かになっていく様を目撃していった。

「予算で国家をつくる」

当時、相澤氏が担当した予算には、1964年の東京五輪の施設や選手村から、高速道路、新幹線など壮大な国家計画もあった。それら巨大事業に絡んでいたのが昭和を代表する元首相、田中角栄だ。

1972年、田中角栄は自民党総裁選に備えて、『日本列島改造論』を掲げた。日本を新幹線、高速道路、本州四国連絡橋の交通網で結び、人、金、モノを大都市から地方へ還流させる壮大な計画。その計画の過程で、相澤氏は田中角栄の非凡さを知ったという。

「角栄さんがすごいのは、ただ『予算を付けろ』と迫るのではなく、きちんと財源=税収を考えていたところ。道路をつくるには『車両重量が重い車種に税金を増やせばいい』と重量税を編み出した。金の調達先まで指南してきたのは、事業家出身だったからでしょう」

大蔵大臣時代の田中角栄。1965年(写真:毎日新聞社/アフロ)

新幹線や高速道路の整備の過程は大物政治家との折衝の日々だった。東北新幹線の第一次計画の終点は当初、仙台までと決まっていたが、岩手出身の鈴木善幸(後に首相)が当時、総務会長で、鉄道建設審議会の会長でもあり、盛岡まで延ばすことを秘密裏に決めた。

「善幸さんには『他の先生には絶対に口外しないで下さい。あっちもこっちも延ばせませんので』と言った。おもしろかったです」

そんな仕事の日々の中で、人生に関わる出会いもあった。

鳥取県出身で当時、多くの映画で活躍していた大女優、司葉子だ。1969年、一高時代の友人の紹介で会うと、いつしか交際となり、瞬く間に結婚となった。

妻の司葉子氏と。結婚直前の1966年7月に撮影(写真:本人提供)

「1965年の始め頃だったか、独りで家でテレビを見ていたら、この人は黙って座っているだけで絵になる人だと思うと同時に、ふとこの人が私と一緒になるのではないかという予感がした」

この結婚の後、相澤氏はまもなく議員への道を歩むことになった。

議員として

次官退任後、決断したのは国政進出だった。1976年12月、妻・司葉子の出身地である鳥取県で出馬し、衆議院議員に初当選。以後、9期続けることになった。大蔵省の経験を活かし、財政金融通として知られるようになり、第二次海部俊樹内閣で経済企画庁長官も務めた。

衆院選の選挙活動で。1976年(写真:本人提供)

党内では財政の委員会で要職を務める一方、個人として精力を傾けてきた活動もある。旧ソ連抑留者への救済措置だ。

「抑留者の団体『全国強制抑留者協会』の会長を務め、ゴルバチョフやエリツィンにも会って謝罪と補償を迫った。私は二十数回、ロシアに行って何度も交渉してきた。名簿の提出、遺留品の返却、慰霊碑の建立、埋葬地の特定、遺骨の収集など、ロシア政府は協定上でやるべきことをしていない。私の直接の要請に、二人の大統領は黙ったままだった」

1991年、タタールスタン共和国大統領と(本人提供)

戦争や抑留を経験し、大蔵官僚、国会議員として半世紀あまり、国のために働いてきた。その日々はつねに国家とともにあったが、相澤氏にとって権力そのものは、さほど興味がなかったという。

たまたま私は生き残った

「私にとって一番おもしろかったのは主計(予算)の仕事。国家をつくる仕事は骨身を削ってでもやる価値があった」

そんな思いのもと、働く原点となってきたのは、若き日の戦争と抑留の日々だった。いつ死ぬともわからない日々の中、今日この一日を精一杯生きる。それこそが大切なことだと相澤氏は力を込める。

「あの戦争では誰でも死ぬ可能性があった。たまたま私は生き延びたんです。幸いにも生き残った者は、先に逝った人たちの分も働かないとならんと思っている。逝った人のためにも。前向いていくしかないんです」

明るく笑うのも元気の秘訣(撮影:編集部)

官僚や政治家として国家の中枢で生き、大女優を妻にもつという類まれなる経験をもった相澤氏だが、ひとつだけ後悔があるのだという。

それは作家として生きたかったという思いだ。照れた表情で振り返る。

「一高時代、大学時代と、私は小説が大好きで、本当なら作家になりたかった。同窓には、加藤周一、中村真一郎、小島信夫、遠藤周作の兄などがいた。彼らを見ながら、もう一遍生きられるなら、作家になりたいと思ってきたんです」

それでも、彼らのように文章だけで生きていけたかと自問すると「むずかしかったかもしれない」と苦笑する。

「ただ、自分は財政を長年扱う中で、豊かな文化環境をつくったり、文化で飯が食える環境整備には貢献してきたとは思う。だとすると、それが僕の役割だったのかなと思いますね」

相澤英之(あいざわ・ひでゆき)

1919(大正8)年、大分県宇佐市生まれ。1942年東京帝国大学(現東京大学)法学部政治学科卒業。1973年6月、大蔵省事務次官、1976年、衆議院議員(鳥取県)初当選。以降、9回当選。2003年引退後、2005年、84歳で弁護士登録。全国強制抑留者協会会長、全国まき網漁業協会会長など多岐にわたる分野で活動。毎週木曜日昼の麻生派の会合にも顧問として顔を出す。読書やカメラ、清元、油絵など趣味も多彩。

岩崎大輔(いわさき・だいすけ)

1973年、静岡県生まれ。ジャーナリスト、講談社「FRIDAY」記者。主な著書に『ダークサイド・オブ・小泉純一郎「異形の宰相」の蹉跌』(洋泉社)、『激闘 リングの覇者を目指して』(ソフトバンククリエイティブ)、『団塊ジュニアのカリスマに「ジャンプ」で好きな漫画を聞きに行ってみた』(講談社)など。

[写真]

撮影:田川基成

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト

後藤勝