真紅のブレザーに白のスラックス。1964年の東京オリンピック開会式で日本選手団が着用した「日の丸カラー」の公式服装(開会式用ユニフォーム)は、服飾デザイナーの石津謙介がデザインしたとされてきた。「石津デザイン」の記述は、現在もJOC(日本オリンピック委員会)や公的機関のホームページに掲載されている。ところがその通説とは異なり、実際にデザインしたのは東京・神田で店を構えていた望月靖之という洋服商だという資料や証言が数多くある。望月とは誰か。なぜ石津デザイン説が広まったのか。(服飾史家 安城寿子/Yahoo!ニュース編集部)

「石津謙介デザイン」という通説

JOCのホームページには、東京オリンピックの公式服装に関する記事が掲載されている。そこには「公式服装を手がけた服飾アーティスト」として石津謙介の名前が明記されている。国立博物館・昭和館の2008年の企画展「オリンピック 栄光とその影に」の告知ホームページには、「日本選手団の公式服装はブレザーが赤、帽子とズボン・スカートが白という鮮やかな『日の丸カラー』であった。デザインはデザイナーの石津謙介氏が担当した」と紹介している。

石津謙介(1911-2005)は、メンズアパレルブランド「VAN」を手がけ、ちょうど、東京オリンピックの頃に、「アイビールック」(アメリカン・トラッド、スタイルの一つ)のブームに火を付けたことで知られる人物である。

東京オリンピックの開会式は、1964年10月10日、東京・国立競技場で行われた。(写真:アフロ)

秩父宮記念スポーツ博物館のホームページには、「VANを創設した石津謙介のデザインで、アイビー調のユニホーム」とある。2014年に江戸東京博物館で開催された「オリンピックと新幹線」展では、「石津謙介デザイン」というキャプションとともにユニフォームの実物が展示されていた。2015年8月1日(夕刊)の『日経新聞』に掲載された「日の丸カラー超えて 五輪ユニホーム、デザインに歴史」という記事には「デザインを考案したメンバーには『アイビールック』生みの親の石津謙介さんも」という記述がある。

さらに、2016年6月18日の『産経新聞』の記事「『2020年、日本のデザイン力を世界に示せ』デザインが表舞台に躍り出た昭和39年の高揚」では、写真のキャプションに、「開会式で行進する日本選手団。石津謙介らが手掛けたおそろいのブレザーなど、デザインは東京五輪の成功を支えた」と書かれている。東京オリンピックの公式服装をデザインしたのは石津謙介というのが通説になっているようだ。

男性用公式服装一式(所蔵:ダイドーリミテッド)

当時の資料にはどう書かれているか

しかし、当時の資料を紐解いてみると、石津ではなく別の人物がデザインを手がけたという記述がいくつも見つかる。

東京オリンピックの公式服装の生地を提供した大同毛織(現ダイドーリミテッド)には、一冊のアルバムが所蔵されている。そこには、あの赤と白のユニフォームが飾られたショーウィンドーを映した何枚もの写真が貼られている。東京オリンピックの開催を記念し、1964年に全国のデパートで行われたウィンドーディスプレイの様子を収めたものだ。どの写真にも、「デザイン望月靖之」「製作ジャパンスポーツウェアクラブ」「生地大同毛織」と書かれたプレートのようなものが映っている。

丸栄デパート(名古屋)での東京オリンピック開催記念ウィンドーディスプレイの様子を収めた写真(所蔵:ダイドーリミテッド)

1964年10月16日の『読売新聞』には次のようにある。

「東京大会のブレザー製作に活躍した望月さんは、かねがね日本独自の色をと念願していたそうで、赤と白を大胆に分けたこんどのブレザーは、これまでのものと比べると、まさに画期的。自信をもって日本のナショナルカラーが打ち出せたと自信たっぷりです。赤は情熱、白は清潔のシンボル。ぬけるような秋空にはためく日の丸そのものの美しさなのです」

1964年10月号の業界専門誌『日繊ジャーナル』も、「ブレザーの色は日の丸と同じ朱色であるが、これは望月氏の四年越しの念願。氏は『東京大会には是非、朱色でいこうと思いローマ大会をみにいったが各国ともその70%がナショナルカラーを服装に表現している。日本も国旗の日の丸でいくべきとハッキリ決めたわけです。朱は情熱に燃える若人の心と愛をあらわし、配する白は清潔感を象徴したもの』と熱をこめて説明する」と報じている。

ネクタイのデザイン画。「日照堂」とあるのは望月のお店の名前(所蔵:富士川町スポーツミュージアム)

望月靖之とは誰か

東京オリンピックの公式服装をデザインした人物として多くの資料に登場する望月靖之とは何者なのか。

山梨県富士川町にある「富士川町スポーツミュージアム」には、それを知るための手がかりが多く残されている。町営のこぢんまりとした資料館だが、中に入ると、デザイン画、通行証、記念の盾、近親者だけに配られたという望月の自伝など、彼のたどった足跡を伝える貴重な品々が展示されている。

望月は、1910年にこの町に生まれた。自伝によると、10代の終わりに上京して洋服商となり、弱冠20歳で独立開業したという。

望月靖之の写真(所蔵:富士川町スポーツミュージアム)

望月とオリンピックの関わりは、日本が戦後初めての参加を果たした1952年のヘルシンキオリンピックにまでさかのぼる。この時、望月は、公式服装の仕事を自分に任せてもらえないかと日本体育協会(1988年までJOCの上位団体)に申し出た。もちろん、何のあてもないところに手を挙げたわけではない。東京・神田にあった望月の洋服店は、戦前から、日本大学の制服を仕立てる指定商だった。

当時の日大と言えば、「フジヤマのトビウオ」と呼ばれた水泳選手の古橋廣之進をはじめ、多くのスポーツ選手を輩出していた大学である。日大水泳部出身で日本水泳連盟会長を務めた林利博さん(79)によれば、22種目ほどあった日大の運動部のうち、18種目が学生選手権を制覇するほどの勢いで、日大からは続々とオリンピック選手が誕生していったという。林さんは当時を次のように振り返る。

「その後JOCの役員になった人もいたな。ボクシング部の柴田勝治さんとかね。OBも含めて、お互いあだ名で呼び合う親しい付き合いをしていました。その輪の中に望月さんがいたことは確かです。皆、卒業しても望月さんの店で洋服を作るのが当たり前になっていました。望月さんの五輪ユニフォームの仕事はそういう絆の中で出てきたものだと思います」

望月愛用のループタイとメキシコオリンピック(1968年)の通行証。望月は、メキシコ大会の公式服装のデザインも手がけている(所蔵:富士川町スポーツミュージアム)

こうして、望月は、ヘルシンキ大会において、デザインを含む公式服装に関する仕事の一切を任されることになった。この時、生地を提供したのは東京大会と同じ大同毛織だが、同社は古橋廣之進が1951年に就職した会社でもある。

きっかけとなった秩父宮の言葉

先に引用した1964年10月号の『日繊ジャーナル』の記事には、「ブレザーに関心の深い秩父宮殿下から『ヘルシンキ大会のはブレザーでなくユニフォームだ』といわれたことに痛く恐縮し、だからこそ一念発起『心血を注いで』ブレザー作りにかけることになったという望月氏である」とある。また、望月自ら、同年10月1日に関係者一同を集めて行われた「日本代表選手団ブレザーコート完納祝賀パーティ」の挨拶の中で、「想えば秩父宮ご在世のみぎり、遠征する選手団の服装には気を配ってやらねばならない旨のお言葉を承って以来、殿下のお言葉が耳から離れない」と語っている(『洋装ジャーナル』1964年10月1日号)。

秩父宮は昭和天皇の弟であり、秩父宮ラグビー場や秩父宮記念スポーツ博物館といった施設にその名が謳われているように、日本のスポーツ振興に多大な功績を遺したことで知られる。その秩父宮から賜った言葉が望月の原動力となっていたようだ。

望月が東京オリンピックの公式服装をデザインしたことを裏付ける資料と望月の自伝(自伝は祖父の代から望月と懇意にしてきたという深澤一正氏提供)

望月がヘルシンキ大会のためにデザインしたのは、紺色のブレザーとグレーのズボンだった。それが「ブレザーでなくユニフォームだ」という秩父宮の言葉はどういう意味だろうか。

ブレザーは、19世紀前半、ケンブリッジ大学のボート部の部員たちが、オックスフォード大学との対抗試合で、ジャケットの色を彼らのカレッジカラーの燃えるような赤(blazing red)で統一したことに起源があると言われる。それは本来、ある集団にとって特別な意味を持つ色でなければならない。紺色は日本を象徴する色ではないし、望月も何か意味があってそれを選んだわけではなかったから、日本選手団にふさわしいブレザーであるとは言えない。秩父宮はそのことを指摘したのだと望月は理解した。

望月の自伝によると、さらに、「よく日本の歴史を調べて日本の色をブレザーに表してみてはどうだろう」という激励を賜り、この時から、望月は、日本のナショナルカラーを探し始めた。日大図書館長だった法学者の斎藤敏に古文書の調査を依頼したり、身延山久遠寺に大僧正を訪ねて法衣(僧侶が身に着ける衣)の色の由来を聞いたり、様々なことを試みたようである。

身延山久遠寺へと至る287段の石段。望月もこの石段を上り大僧正を訪ねた

日之本の国(ヒノモトノクニ)の赤と白

ある時、望月は、歌舞伎の鑑賞中に、「我が日之本の国(ヒノモトノクニ)は」という台詞に耳を奪われた。そして、日本と太陽の強い結び付きを発見する。望月の自伝にはこんな一節がある。

「そうだ日本のマスコットは桜の花ではない、富士山でもない、『太陽』だ、真赤に燃えた太陽だ、だから我々の先祖は太陽を国旗に取り入れたのだと思う。世界各国の国旗を見ても、ほとんど星で、丸い太陽を取入れ国旗に表わしたのは世界で唯一日本だけだ。例えば日時でも、日本が正午と仮定すれば台湾は11時、バンコックは10時、フランスは午前4時、更に日付で日本が10日と仮定すれば、アメリカはまだ9日だ、日出ずる国のマスコットは世界に誇れる太陽だ、その太陽の深紅の色だ」

(望月靖之『ペダルを踏んだタイヤの跡』栄光出版社、1985年)

ブレザーの内側には制作を担当したお店のタグが縫い付けられている(所蔵:ダイドーリミテッド)

ヒノモトノクニ。太陽。日の出。日の丸。さらに、祝い事に紅白を用いる日本の伝統にも思い至った。こうして、望月は、赤と白こそ日本のナショナルカラーであると考えるようになったという。そして、それぞれの色に、日本の若き選手たちの「情熱」と「清潔」という意味を込めた。

しかし、こうして見つけたナショナルカラーを公式服装に取り入れようとする望月の提案はなかなか受け入れられなかった。実は、望月は、1956年のメルボルン大会でも、赤いブレザーを提案しており、後年の回想で、「JOCの理解が得られず、派手な紺の色となりました。しかし赤と白のまいたテープをブレザーの襟につけました」と語っている。(「オリンピック日本代表選手のブレザーの由来」日本体育協会編『体協時報』1988年11月号)

望月は、ヘルシンキ大会の公式服装の制作を分担で行うため、東京じゅうのテイラーを集めて「東京テーラース倶楽部」を結成。これが発展して、「ジャパンスポーツウェアクラブ」となる(所蔵:富士川町スポーツミュージアム)

さらに、次のローマ大会(1960年)でも、望月の挑戦は続けられた。1960年3月26日の『東京中日新聞』の見出しには、「清潔か情熱かあなたはどちらを?服装委員会は白を採用」とあり、「望月靖之氏がこんどもローマ大会用のブレザーをつくった。そのデザインの基調になったのは日本の特色を生かして日ノ丸の赤と白の二色を使い、しかもよく目立つものということだ」という文章とともに、二種類のデザインの写真が掲載されている。

一方は襟に白い縁取りのある赤のブレザー。もう一つは襟に赤い縁取りのある白のブレザー。いずれも下は白のズボン。望月は、ローマオリンピックのために、二つのデザイン案を提出していたが、派手な赤には難色を示すJOCの委員が多く、白の上下が採用されたというのである。

東京オリンピックの赤いブレザーは、8年ごしの念願がかなってようやく実現されたものであった。

1960年3月26日の『東京中日新聞』に掲載されたローマ大会公式服装の二つのデザイン案

「貧乏人の注文服」批判

1964年6月4日、『読売新聞』に一つのコラムが掲載された。タイトルは、「貧乏人の注文服:東京オリンピックのブレザーコート」。アメリカ選手団の公式服装が既製服であることを引き合いに、アメリカよりも経済力の劣る日本の選手が高価な注文服の公式服装で開会式に臨むことを批判したものだ。

「入念な仕立てであるということは、この一着を長く着よう、古くなれば裏返しをして着る。あげくの果ては、子供のものにでも改造して、孫子の代まで活用しようとする日本の貧困性からうまれた、衣服の考え方にほかならぬ。(中略)見せびらかしのために着るたった一着のよそ行きだから、無理しても、身分不相応でも、金を惜しまぬという悲しい習慣から生まれたものに相違ない」

随分と手厳しいこの批判の主は誰であったか。

他でもない、石津謙介である。

ブレザーのボタン(所蔵:ダイドーリミテッド)

当時、服飾評論家としても活動していた石津は、この記事の前半で、ブレザーを赤にするという選択は「賢明だった」という評価を与えつつも、それが高価な注文服であることを批判したのだった。この公式服装をデザインしたのが石津であるなら、自分の仕事をこうして論評するということはあり得ないだろう。

一方で、石津は、東京オリンピックと全く無関係というわけでもない。

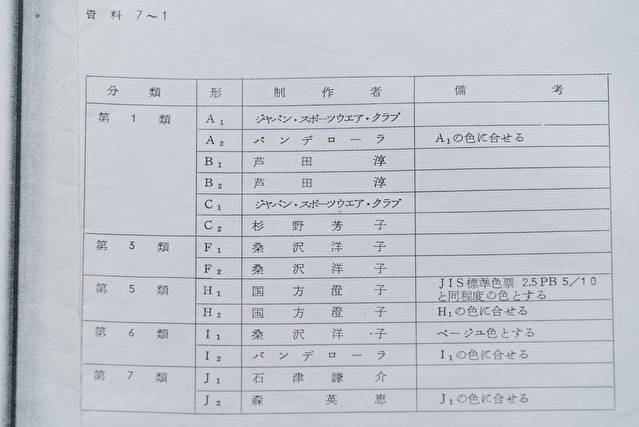

1965年に東京オリンピック組織委員会がまとめた資料によれば、石津は、森英恵や芦田淳とともに、「大会の運営に従事する者の制服」の指名コンペに参加している。審判、通訳、誘導、警備などのスタッフ用ユニフォームである。審査の結果、作業員と用務員の男性が身に着けるユニフォームに石津のデザインが採用された。こちらは、注文服ではなく、サイズ展開のある既製服として制作されたようだ。

スタッフ用ユニフォームのデザイナーとして、森英恵や芦田淳とともに、石津の名前もある。(東京オリンピック組織委員会編『オリンピック大会資料集1~6』1965年)

いつ?どうして?——「石津デザイン説」の誕生

1964年当時は「望月デザイン」と報じられていた東京オリンピックの公式服装だが、いつ頃、どのようにして、「石津デザイン説」が広まったのだろうか。

「石津デザイン説」の初出は定かではない。1995年にパルコから出版された『ストリートファッション1945-1995:若者スタイルの50年史』という本に、「VANの石津謙介が東京オリンピックの男子選手用のブレザーをデザイン」とあることから、遅くとも、この頃までには、「石津デザイン説」が通説化していたものと考えられる。

1980年、モスクワオリンピックの年には、「石津デザイン説」の端緒となりそうな情報が発信されている。

ダイドーリミテッドに所蔵されている当時の資料。社内での公式服装の展示に使用されたとのこと(所蔵:ダイドーリミテッド)

1980年1月31日号の『週刊文春』の記事によると、この年、石津は中国から、同国の公式服装のデザインの依頼を受け、五星紅旗(中国の国旗)の赤を取り入れたユニフォームをデザインしている。結局、それは、ソ連との関係が悪化した中国がオリンピックへの参加を見合わせたため、日の目を見ずに終わった。同記事には、「国家的規模の行事ではね、東京、札幌オリンピックと万博のときの制服のデザインを日本政府に頼まれてやりました」という石津の発言が掲載されている。

確かに石津は、東京オリンピックの作業員と用務員のユニフォームをデザインしていたわけだが、何の予備知識もなくこれを読んだら、公式服装のことだと誤解しかねない。同年2月号の『NUC情報』という機関誌にも、同趣旨の石津の文章が掲載されている。こうした情報の発信がきっかけとなって、徐々に「石津デザイン説」が通説化していった可能性は否定できないだろう。

ブレザーの胸ポケット(所蔵:ダイドーリミテッド)

1964年の東京オリンピックの公式服装のデザインは、石津ではなく望月——。こうした資料や証言があることについて、石津事務所はどういう見解なのか。事務所の広報担当者によると「監修者としてデザインに関わったが、デザイン画は描いていないと聞いている」と説明した。しかし、当時の公式服装のデザインの監修者として石津謙介の名前が記されている資料は見つからなかった。

望月靖之は2003年に他界している。彼はこうした事態を把握していたのか、把握していたとすれば、それに対して何か抗議をしなかったのか。東京オリンピックの前年から望月のもとで働いてきたという男性(75)はこう話す。

「そりゃ怒ってましたよ。でも、知ってる人は知ってるからいいんだということで過ごしていたんです」

安城寿子(あんじょう・ひさこ)

1977年東京生まれ。服飾史家。JOA(日本オリンピック・アカデミー)会員。学習院大学文学部哲学科卒。お茶の水女子大学大学院博士後期課程単位取得満期退学。博士(学術)。文化学園大学、横浜美術大学、上田安子服飾専門学校ほか非常勤講師。専門は日本の洋装化の歴史研究。共著に『ファッションは語りはじめた――現代日本のファッション批評』(フィルムアート社、2011年)がある。

[写真]

撮影:幸田大地、岡本裕志

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト

後藤勝