老いや障害による要介護者の存在は、それまでの家族の生活を一変させる。年間10万人の介護離職者がいるとされる日本において、今、注目を集めつつあるのが、家族の介護を行う18歳未満の「ヤングケアラー」たちの存在だ。両親の共働きなどの事情によって介護の負担が子供たちに向かった結果として、学校生活や心身に影響が出るケースもある。ヤングケアラーたちの現状を取材するなかで見えてきた、困難と希望とは。(ライター・中山求仁子/Yahoo!ニュース編集部)

少しでも両親の負担を減らしたかった

田中まり子さん(25)=仮名=が高校に入ったばかりの頃、宮崎県に住む父方の祖父が脳梗塞で倒れ、病院に運ばれた。半身不随状態となった祖父はいくつかの病院を転々とした後、同県内の老人保健施設に入った。ここで問題となったのが、一人残された祖母の存在だった。

祖父母は長年、夫婦二人暮らしをしていたが、祖母は足腰が弱り、持病の心臓疾患のためにペースメーカーをつけていた。そんな状態で実家に一人残すことはできないと考えたまり子さんの両親は、祖母を鹿児島の自宅に引き取ることにした。

突然始まった祖父母二人の介護のために、それまでのまり子さん一家の生活は一変した。隣県で施設に入った祖父の事務手続きや届け物のために、まり子さんの母親は何度も片道2時間半の道を往復することになった。一方、自宅に引き取った祖母の要介護度は「2:軽度の介護を要する状態」だった。介護保険では入所型の施設を利用することはできず、祖母は通所型のデイケアを利用しながらの自宅介護となった。

まり子さんの両親は共働きで家計を支えており、兄はすでに東京の大学に進学していた。デイケアの送り迎えや自宅での介護。人手もお金も、何もかもが足りないのは明らかだった。

一家の危機に、まり子さんは大きな決心をする(撮影・長谷川美祈)

「祖父の入院費もかなりかかっていたと思いますし、両親のどちらかが仕事を辞めて介護に専念できるような状況ではありませんでした」

家族の一大事に、何か自分にできることはないか――祖母を引き取ってから数日後、まり子さんは両親に「ある提案」をした。それは、通い始めたばかりの高校を辞め、単位制の高校に通いながら自分が祖母の介護を手伝うというものだった。

「授業料の安い単位制の高校に通うことで家計を助け、祖母の介護を手伝うことで両親の負担を軽減したいと考えたんです」

まり子さんには、東京の大学に進学したいという夢があった。そのことを知る両親は、当初はまり子さんの提案を突き返したが、話し合いの末、まり子さんの提案を受け入れることになった。

「実際問題、当時の私たち家族には他に選択肢がなかったんです。大学進学については、祖母の介護を手伝いながらゆっくり勉強して受験すればいいと思っていました。普通よりも時間がかかってしまうかもしれないけれど、それはそれで仕方がないかな、と」

「介護」というよりは「誰かがやらなくちゃいけないこと」だった(撮影・長谷川美祈)

「私、何のためにやってきたんだろう」

朝9時にデイケアに預けた祖母を、夕方17時に引き取る。単位制の高校であれば、授業の取り方を工夫すればそれぐらいは難しいことではないはずだ−−そう考えていたまり子さんの思惑はほどなく裏切られた。住み慣れた地元を離れ、知り合いのまったくいないデイケア施設は祖母にとって居心地の良い場所ではなかった。だんだんと精神的に不安定になっていく祖母の電話で、まり子さんはしばしば、授業中に呼び出された。

「毎日のように電話がかかってくるんです。『洋服を汚した。着るものがない』『早く帰ってきて』......授業中はマナーモードにして休み時間に留守電を聞き、帰る必要があるときは授業を抜け出して自宅やデイケアまで行き、用事が終わればまた学校に戻りました。祖母の要求を満たすために、学校と家の間を、日に何度も何度も往復したこともありました」

祖母からの電話で学校から何度も呼び出された(撮影・長谷川美祈)

祖母の身体は、日に日に弱っていった。だんだんと自分で食べることができなくなり、自宅でのつきっきりでの食事介助が必要となった。排泄や入浴にも介助が必要となったが、両親は仕事や祖父の世話でなかなか祖母の世話に十分手が回らず、まり子さんの負担は日増しに増えていった。

「ご飯を作る、下のお世話をする、夜の話し相手をする......全部、『誰かがやらなくちゃいけないこと』ですよね。家族のなかで私しかできないなら、やらなくちゃ、と思っていました」

身体が動かなくなるに従って、祖母は介護をするまり子さんに暴言を吐くようになった。下のお世話をし、祖母を寝かしつけて一人寝室に戻って寝付いたまり子さんは、何度か祖母の首に手をかける夢を見たことがあると話す。

「赤ちゃんは世話をすれば、成長していきますよね。でも、老人の介護はそうじゃない。よく『私、何のためにやってるんだろう』って思うと、辛くなりました」

単位制の高校に入ってから4年が経った冬の日、まり子さんは念願の大学受験のために、県内のセンター試験会場を訪れていた。午前中の科目が終わって昼食をとろうとしたまり子さんは、携帯電話に母親から留守番電話が入っていることに気がついた。

予感はあった。再生すると、それは祖母の死の知らせだった。前日も夜遅くまで寝かしつけていた祖母の痩せた身体が脳裏に浮かび、まり子さんは空を仰いだ。

「ホッとしたような、自分の中から大きな何かが失われてしまったような、複雑な気持ちでした。ただ、まだまだ試験が残っていましたから気持ちを切り替えようって思いました」

5年近くの介護の日々を乗り越えて、まり子さんは今、都内の大学に通っている。

「祖母の首に手をかける夢を見た」とまり子さんは当時を振り返る(撮影・長谷川美祈)

横のつながりが支えに

ヤングケアラーとは、病気や障害を抱える家族のケアや援助、サポートを行う18歳未満の子供のことをいう。ただ、日本におけるヤングケアラーの調査・研究はまだ始まったばかりであり、その実態は十分に知られていない。

まり子さんは「わかってもらえない」ことの辛さを、取材中何度も語っていた。家族の介護をしながら学校生活を送っている子供たちがいるということは、一般に広く知られているとはいえない。そのことが、ヤングケアラーたちを生きづらくさせている。「学校の先生や友人に話しても、自分の置かれた状況をちゃんとわかってもらえることはほとんどなかった」というまり子さんの孤独な思いは、多くのヤングケアラーたちに共通するものだ。

孤立しがちなヤングケアラーたちにとって、同じような境遇で生きる仲間と出会い、つながりを作ることは、大きな支えとなる。

「ここにいる間だけは、<介護する人>じゃなくて、一人の人間として語り合ってほしいんです」

「横浜ヤングケアラーヘルプネット」の主宰者、高橋瑞紀さん(36歳)は真摯な面持ちでそう語った。月一回、横浜市内のカフェを借りて行う会合には、ヤングケアラーを含むさまざまな人々が訪れ、語り合っている。介護についての具体的な悩み相談となることもあるが、世間話に花が咲くことも多いという。

高橋さん自身、31歳から2年間、認知症の祖母を朝から夜中過ぎまで介護した経験を持つ。自宅から祖母の家までは片道1時間。睡眠は毎日3時間ほどの仮眠しか取れなかった。勤めていた会社の理解は得られず、介護を始めて2か月後に退職した。

「自分自身の経験から感じるのは、女性なら女性、若者なら若者というふうに、自分たちの性別や年代に合った話をする時間を持つ、ということの大切さです。<介護する人>ではなく一人の人間として語り合うことで、人は<つながり>を感じることができるんじゃないでしょうか」

ヤングケアラー同士で体験を分かち合い、互いを支え合うことを目的とした自助グループは、横浜ヤングケアラーヘルプネットのように実際に顔を合わせる形式のものから、インターネット上での交流サイトまで、さまざまな形のものが増えてきている。

ヤングケアラーの抱える困難

日本におけるヤングケアラーの実態を研究する成蹊大学文学部准教授・澁谷智子氏は、ヤングケアラーの存在は、少子高齢化が進む今後の日本社会が向き合っていくべき一つの現象だと語る。

「高齢者や障害者など、家族の中に介護を必要とする人が出てきたとき、働いている大人たちと比べて時間の融通が利く10代の若者たちが、介護要員としてあてにされてしまう傾向が強まっているように思います」

高齢化が進み、共働き家庭が増えるなか、家族の誰もが介護の負担を担う余裕がなくなっている。その影響が、10代の若者たちに降りかかりつつあるのだ。

ヤングケアラーの研究・支援活動を行う澁谷智子氏(撮影・菅井淳子)

「介護」と一口にいっても、ヤングケアラーたちが実際に担う役割は、家族の事情によりさまざまだ。料理や買い物などの家事をしているという人もいれば、入浴やトイレ介助、あるいは介護に時間を取られ世話が行き届かなくなった幼い弟や妹の世話を行っているヤングケアラーたちもいる。

期待される役割や責任が、その子供の年齢や成長の度合いに合ったものであれば、家族をケアするという経験は、大人から認められた経験として、ポジティブに受けとめられることもある。介護を始めたばかりのまり子さんがそうであったように、家族の置かれた状況を見て判断し、自分から進んで介護を引き受ける子供たちも少なくない。

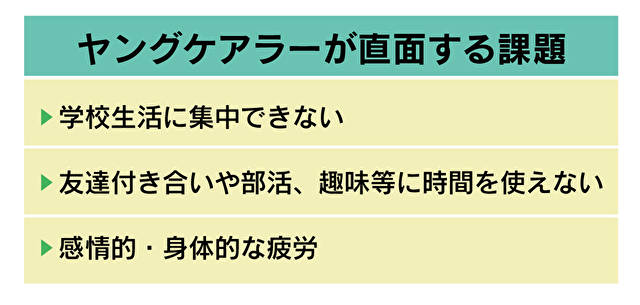

しかし、要介護者の状況は時間の経過と共に変化し、ケアの内容はしばしば重くなっていく。たとえそうなっても、途中で介護を投げ出すことは現実的に難しい。年齢や成長の度合いに対して過度な負担がかかると、学業に影響が出たり、友人関係に支障をきたしてしまったりすることにもなる。学業や友人関係への影響という問題は、成人の介護者にはない、ヤングケアラー特有の問題といえる。

「私たちがすべきことは、ヤングケアラーという存在を認識し、次の時代を担う若者たちが学び、成長していく時間を奪わないよう、支援していくことでしょう。ただ、今のままでは、学校も行政も、それを行うための人やお金、時間の余裕がないというのが実情です」

ヤングケアラーが直面する課題

<弱者>であると同時に<有望な人材>でもある

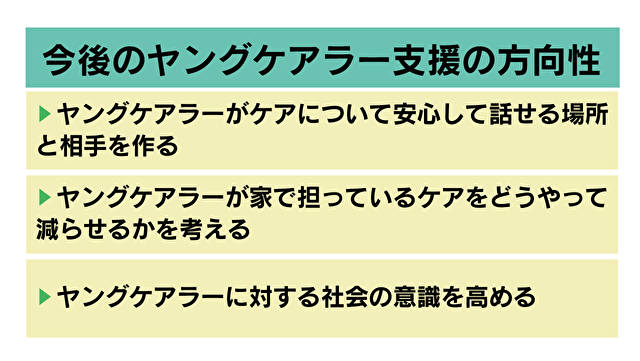

学校にも行政にも人的・金銭的余裕のない今、ヤングケアラーの支援をどのように行っていけばよいのか。澁谷氏は当面、当事者や元当事者の話を聞く場を作るなどの草の根的な運動から始めるしかないと考える。

例えば、周囲の大人がヤングケアラーの存在に気づき、適切な声かけを行うだけでも、彼らが不登校や強い精神症状をきたすような深刻な状態に陥ることを防ぐことにつながる。学校や行政の子育て支援課、保健師、ソーシャルワーカー、ケアマネージャーなど、ヤングケアラー当事者である子供たちや家族に接するキーパーソンは少なくない。彼らが「ヤングケアラー」の存在を頭の片隅に置くようになることが当面の目標、と澁谷氏は語る。

「例えば保健師さんやケアマネージャーさんのチェックシートに、訪問先の子供が介護を担っているかどうか、担っているなら何をどの程度しているかという項目が加わる。それだけでも、ヤングケアラーの支援としては、大きな一歩だと思っています」

澁谷氏の考える、今後のヤングケアラー支援の方向性

一方で澁谷氏は、ヤングケアラーを単に<支援が必要な弱者>としてだけ捉えるのではなく、これからの日本社会を切り開いていく<有望な人材>として捉えるべきだと強調する。若くしてケアを担うという "得難い経験"を持つヤングケアラーたちは、同年代に比べて優れた能力を獲得していることも多いと澁谷氏はいう。

「ヤングケアラー当事者に会うと、年齢の割に、高い生活能力を身につけていることに気づきます。物事に効率良く取り組む力、ちょっとしたことに気づく観察力、あるいは忍耐力や協調性、リスク管理......これらの能力は学業でも仕事でも、その後の人生の中で必ず活かせる財産といえます」

ヤングケアラーは社会によって支えられるべき弱者であると同時に、私たちの社会に大きな可能性をもたらしてくれる希望でもある。ヤングケアラーが輝ける社会を作っていくこと。それは少子高齢化が進む社会に生きる私たち「大人」一人ひとりの責任なのかもしれない。

撮影・長谷川美祈

中山求仁子(なかやま・くにこ)

1965年大阪府生まれ。出版社で編集に携わった後、フリーランスのライター・編集者。子育て・ライフスタイル・環境・介護・社会経済などのジャンルを執筆。『移行期的乱世の思考』(平川克美著/PHP研究所刊)。『家庭画報』、『きょうの健康』、メールマガジン「夜間飛行」「大人の条件<平川克美著 路地裏教養生活>」構成等の構成・リライトに参加。

[制作協力]

夜間飛行

[写真]

撮影:長谷川美祈、菅井淳子

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト 後藤勝