まもなく71回目の終戦記念日がやってくる。第二次世界大戦を記憶する世代は70代後半以上になるが、その中に、戦争被害の謝罪と損害賠償を国に求め、法廷闘争を今も続ける人たちがいる。たとえば県土全体が戦場と化した沖縄戦の被害者たちだ。『戦後補償裁判』などの著書のある栗原俊雄氏(毎日新聞学芸部記者)は、「軍人らには行われている国の補償が、民間人にはなされていない」と指摘し、「民間被害者の数々の訴えは『みんなひどい目に遭ったのだから我慢しなさい』と退けられてきた」と戦後史を振り返る。今年3月、那覇地裁で被害者原告敗訴の判決が下されたことを受け、栗原氏に寄稿してもらった。(Yahoo!ニュース編集部)

戦争被害を補償されるのは軍人軍属だけ

わずか10秒で79人、老人たちの3年半に及ぶ訴えは退けられた。今年3月16日。那覇地裁。鈴木博裁判長は判決を読み上げた。「原告らの請求をいずれも棄却する」。主文だけが読み上げられた裁判は終わった。

第二次世界大戦末期の沖縄戦で被害を受けた原告たちは2012年8月15日、日本政府に謝罪と賠償を求めて提訴した(沖縄戦国賠訴訟)。

原告の平均年齢80歳以上。提訴時の最高齢は94歳。なぜ70年以上も前に終わった戦争を巡り、大切な時間を削りながら、彼ら彼女らは闘わなければならないのか。

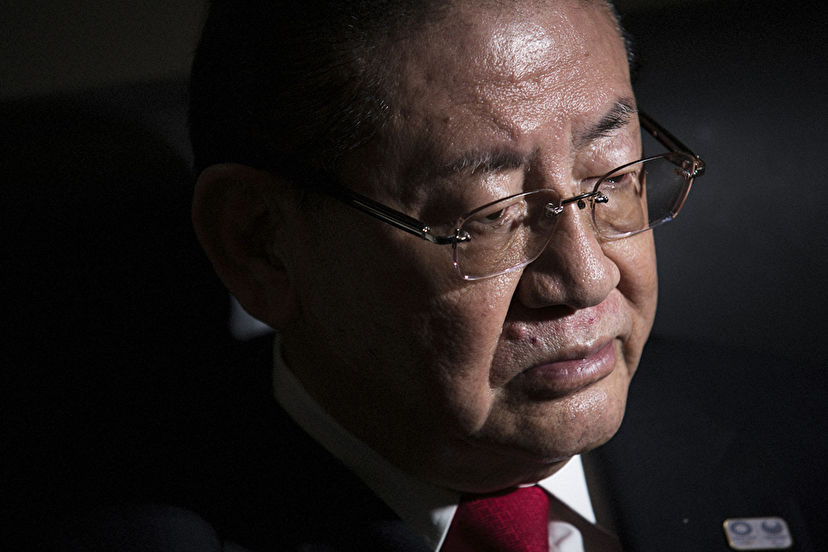

沖縄戦被害・国家賠償訴訟原告団の方々。瑞慶山総合法律事務所沖縄事務所にて(撮影: 大城弘明)

まず、沖縄戦を振り返っておこう。第二次世界大戦末期の1945年3月26日、米軍は沖縄・慶良間諸島に、4月1日に沖縄本島に上陸した。

猛烈な砲爆撃は「鉄の暴風」と評されるほど激しく、壮絶な地上戦となった。日本軍は持久戦を展開、多くの一般住民が巻き込まれた。6月23日に組織的な戦闘が終わったとされる。戦死者は一般住民約9万4000人、旧日本軍9万4136人、米軍1万2520人の計約20万人が犠牲になったとされるが、正確な数字は不明だ。県民は、敵軍だけでなく日本軍からも危害を受けた。避難していた地下壕を追い出されたり、貴重な食料を事実上奪われたりすることもあった。逃げ場がなくなり、家族などが集団で自殺に追い込まれる「集団自決」の悲劇もあった。

両親らが砲弾で死亡し、本人も負傷した場所(糸満市新垣)を説明する沢岻孝助(たくし・こうすけ)。「当時はこんなに草が生えていることはなかった。みんな刈って煮炊きに使ったから」(撮影: 大城弘明)

同大戦全体では、日本人の死者は310万人(厚生労働省の推計)に上る。遺族や、命はとりとめたものの怪我をした人、財産を失った人などを加えれば、被害者は数千万人に及ぶだろう。

戦争は人為的な災難である。為政者たちの間違った国策によって被害を受けた人たちは、補償を受ける権利がある。補償をするのは、帝国の後継である日本国政府だ。

もちろん戦争の相手国、東京大空襲や原爆投下のように国際法無視の虐殺をしたアメリカに補償を求めるのも自然だ。しかし日本国政府は1951年に結んだサンフランシスコ講和条約で、こうした補償請求権を放棄してしまった。

同条約が発効し日本が独立を回復した1952年、日本政府は戦傷病者戦没者遺族等援護法(援護法)という法律を作った。さらに翌年、占領中は停止されていた軍人恩給(旧軍人と旧軍属ら及び遺族に支給される恩給)を復活させた。こうした補償の総額は2016年現在累計60兆円に及ぶ。

2016年7月、糸満市喜屋武の日本軍の構築壕で、発掘したガスマスクの一部を調べる遺骨収集ボランティア団体・ガマフヤー代表の具志堅隆松(撮影: 大城弘明)

一方、同じく戦争で被害を受けた民間人は補償の対象外とされた。国によればその理由は「旧軍人軍属らは、国と雇用・被雇用の関係にあったが、民間人とはなかった」、というものだ。

米軍が落とした爆弾で民間人であるAさんと、軍歴12年の軍人のBさんが片足の太ももから下を失ったとしよう。Aさんが受け取る障害年金は80万円ほど。Bさんは500万円余である。

「差別だ。我々にも補償を」と、民間被害者が求めるのは自然だろう。ところが国は応じない。それゆえ、被害者は国に損害賠償を求める訴訟を起こした。

2014年1月、糸満市喜屋武で1トン不発弾の撤去作業。これほど大きなものは珍しいが、沖縄では今も毎週のように不発弾が見つかり、撤去作業が行われている(撮影: 大城弘明)

民間人は命を落としても「我慢」

まず動いたのは、戦時中に海外に暮らしており、戦争によって現地の財産を失ってしまった人たちである。1960年、カナダ政府によって財産を接収された日本人の元移民が、日本政府に補償を求めて東京地裁に提訴した。しかし1963年に敗訴し、控訴審の東京高裁でも1965年に退けられた。最高裁の判決は1968年11月27日である。判決文を見てみよう。

「戦争中から戦後占領時代にかけての国の存亡にかかわる非常事態にあっては、国民すべてが、多かれ少なかれ、その生命・身体・財産の犠牲を堪え忍ぶべく余儀なくされていたのであって、これらの犠牲は、いずれも、戦争犠牲または戦争損害として、国民のひとしく受忍しなければならなかったところであり、右の在外資産の賠償への充当による損害のごときも、一種の戦争損害として、これに対する補償は、憲法の全く予想しないところであるというべきである」

「戦争被害受忍論」と呼ばれる法理である。要するに「戦争で国民すべてが何らかの損害を受けた。受忍しなければならないことだった。日本国憲法には、こうした戦争損害に国家が補償しなければならないということは書かれていない」ということだ。

糸満市米須(こめす)にあるガマ(自然洞窟)の一つ、「ウムニーガマ」。米須区民28家族71人をはじめ、多くの民間人や日本兵が米軍のガスや火攻めで亡くなった。2015年5月の撮影時、衣類のようなものがまだ残っていた(撮影: 大城弘明)

この「受忍論」は、軍人軍属に恩給などの補償が行われている事実と考え合わせると、「旧軍人軍属と遺族は我慢しなくていい。民間人は我慢しなさい」と、民間人だけに受忍を押しつけるものだ。被害者たちが納得するはずもなく、国賠訴訟が続いた。1976年、名古屋空襲の被害者たちが名古屋地裁に提訴したが1980年に敗訴。83年、名古屋高裁は原告の控訴を棄却した。ここでも受忍論が立ちはだかった。87年の最高裁判決にいわく。

「上告人らの主張するような戦争犠牲ないし戦争被害は、国の存亡にかかわる非常事態のもとでは、国民のひとしく受忍しなければならなかったところであって、これに対する補償は憲法の全く予想しないところ」

「1968年の最高裁判決のコピペか?」と思わせる内容だ。「憲法に書いてないとしても、ちゃんと補償をする法律を国会に作るように命じたらどうなんだ」、と言いたくなる。こうした意見を先回りするように、判決文は原告らの戦争被害を補償するための法律を作るかどうか、作る場合どのような内容にするかは「国会の裁量的権限に委ねられるべき」とした。作らなくても、国会が判断するならそれでいい、ということだ。

このコピペ判決、さらに重要な問題点を含んでいる。それは在外財産補償の判決では財産に限定されていた受忍論が、人間の体や生命にまで拡大された、ということだ。「戦争被害を受忍しなければならないのは、財産を失った人だけではありません。怪我をしようが命を落とそうが、我慢しなければなりません。憲法はいずれも、補償を規定していません」という受忍論が、ここに判例として確定した。

沖縄戦で一家全滅した世帯は糸満市で440を数える。キビ畑のこの小さな家(糸満市国吉)では、一般住民7人、軍人軍属2人の家族9人全員が戦没した(撮影: 大城弘明)

人間として平等に扱ってほしい

その後も戦争被害者が補償を求める訴訟が相次いだ。たとえばシベリア抑留であり、東京大空襲、大阪大空襲である。シベリア抑留は2013年までに実に4例、最高裁で判決が下されている。原告の前に立ちはだかったのが受忍論であった。被告である国はしばしばこの法理を裁判で展開し、裁判所が結果的にこれを採用した。

注意すべきは、いずれも21世紀の今日に至るまで裁判が続いてきたことだ。原告は80歳前後の高齢者である。敗訴が累々と積み重なっている中、貴重な時間と労力を費やして、なぜ闘うのか。

原告に聞いてみよう。「お金のためじゃない。人間として平等に扱ってほしい」。東京大空襲国賠訴訟の星野弘・原告団長(1930年生まれ)はそう話した。戦後補償を巡り、元軍人・軍属と民間人との間で差別があることは今まで見てきた通りである。しかし沖縄戦の場合、さらなる差別があった。

すなわち1957年、沖縄戦の被害者に限り、厚生省(当時)は民間人被害者のうち「戦闘参加者」と扱う20項目を定めた。②直接戦闘、③弾薬、食糧、患者等の輸送、④陣地構築、⑮集団自決、⑱スパイ嫌疑による斬殺(米軍の「スパイ」として疑われ、日本軍によって殺害された)、などである。

これらの項目に該当する死者(遺族)・負傷者は「準軍属」とされ、補償されることとなった。対象者は戦没者で5万2332人(2016年3月現在)である。

「準軍属」を含む戦没者の遺族に対して支給された特別弔慰金(援護法に基づく年金等の補償とは異なるもの)の国庫債券。毎年4万円が受け取れた。しかし、認定されなかった人、そもそも申請しなかった人も多かった(資料提供・撮影: 大城弘明)

戦争被害者に国が補償することに問題はない。問題は選別の仕方にある。補償の対象となるためには、第三者3人以上による証言が必要だった。しかし凄惨な戦場では、あまりにも条件が厳しすぎた。このため申請したものの、認定されないケースが続出した。その結果、死者およそ4万人が「戦闘参加者」とみなされず、無補償となった。また負傷者で認定に漏れた人は推計で5万人に及ぶ。これら9万人は元軍人・軍属との間で差別され、さらに「準軍属」である県民との間でも差別されたのだ。

70年近い歳月が流れても、国を訴えずにはいられなかった

この二重差別を解消するために提訴したのが、冒頭に見た沖縄戦国賠訴訟だ。弁護団長の瑞慶山茂氏自身、戦争で肉親を奪われた。1943年、南洋諸島のパラオ・コロール島生まれ。両親は沖縄から移住していた。1944年夏、島から逃れようと一家が乗った船が、米軍機の攻撃で沈没した。1歳だった瑞慶山団長は、母に抱かれて奇跡的に助かった。3歳の姉はおぼれて亡くなった。

弁護士として千葉県内に開業しながら、沖縄戦に強い関心を持ったきっかけは2006年、友人の中山武敏弁護士に誘われ、東京大空襲国賠訴訟の弁護団に加わったことだ。調査を進める中で、沖縄戦の甚大な被害を改めて知り、また被害者が未補償のまま放置されていることが明らかになった。

沖縄戦被害者の救済問題に取り組むため2009年、那覇市内にも法律事務所を開設した。弁護団は沖縄弁護士会の弁護士を中心に41人。弁護士費用は勝訴した場合のみ一定程度を払うもので、着手金はなし、交通費などもなかった。

瑞慶山弁護団長が直接相談を受けたのは300人以上に上った。生活が苦しい人が多く、訴訟費用の印紙代6万円を納めることができないため、参加できない人もいた。

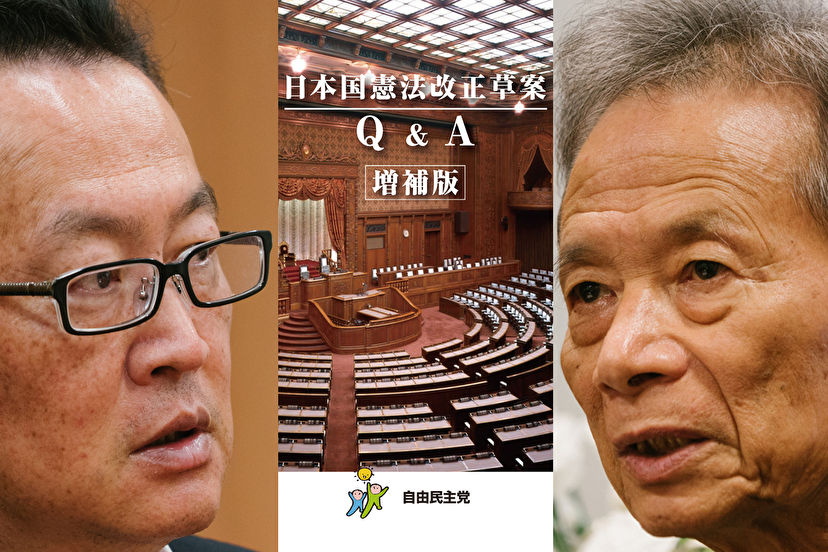

(左)沖縄戦被害・国家賠償訴訟の原告団長・野里(のざと)千恵子。1936年生まれ。空襲で祖母死亡、父親は戦死し、厳しい避難生活を送った。それでも「苦労というほどの苦労はしていない」と言う。(右)大城絹枝。1951年生まれ。「母は、国の始めた戦争のために乳飲み子の長男を栄養失調で失った。2008年に亡くなるまでずっと、『なぜ』という思いを抱いていました」(撮影: 大城弘明)

さて、すでに述べた通り、民間人の戦後補償を巡る国賠訴訟は敗訴の連続である。瑞慶山に勝算はあったのだろうか。

「空襲と違って沖縄戦はむごたらしい地上戦がありました。また敵だけではなく、住民を守るべき日本軍がその住民を殺害したり、避難していた壕から追い出したりと加害行為をした」。確かに空襲とは被害の過程や大きさが相当違う。「法的主張も、空襲訴訟とは異なります」。空襲訴訟は、主に「立法不作為」、つまり被害者に補償すべき法律を制定せず、被害を放置した責任を問うた。これに対し沖縄戦国賠訴訟は、先に見た日本軍の加害などから国の「不法行為責任」をも指摘したのだ。

それにしても、なぜ提訴まで70年近くもの時間がかかったのか。敗戦後長く日本はアメリカを盟主とする西側諸国の一員として、ソ連などの東側諸国と対立していた。その東西冷戦下では、被害者たちが自分の国を訴えることははばかられた。また被害者たちは生活を再建し生きることに精一杯で、裁判を闘う余裕はなかった。「辛いことを思い出したくない、という心理もあったでしょう。しかし人生の終盤にさしかかって『やっぱり納得できない。このままでは死にきれない』という気持ちになる人が多かった」(瑞慶山弁護団長)。

戦時体験は今も被害者を苦しめ続けている

原告側は、那覇地裁に画期的な証拠を提出した。原告79人のうち39人が精神科医の診察を受けたところ、実に37人が戦時、戦場体験に起因する心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの外傷性精神障害と診断されたのだ。被害の一部を見てみよう。

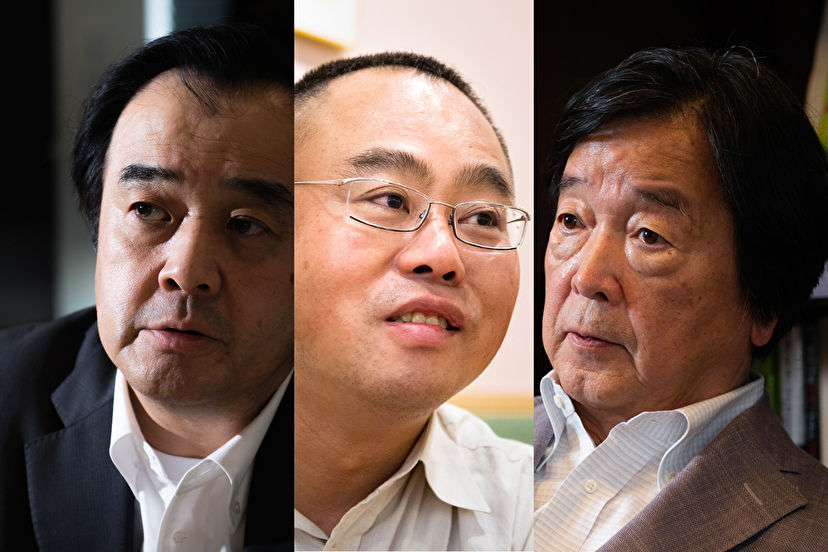

(左)大城勲。1942年生まれ。戦争そのものの記憶はないが、戦争孤児の暮らしは辛いことばかりだったという。(右)大城政子。1940年生まれ。「母が死んだとき、足に怪我をした私はアメリカーの野戦病院に運ばれたんです。しばらくしてそこから叔母に引き取られました」(撮影: 大城弘明)

大城勲(1942年生まれ)…家族が死亡、戦争孤児となった。父は戦死。母に抱かれて避難しているときに銃弾がかすってから母に当たり、母は死亡。姉も銃弾を胸に受けた。外傷性精神障害(トラウマ後回避性人格障害)。

大城政子(1940年生まれ)…母親に背負われていた際、母に銃弾が当たって死亡。祖母も同じころに死亡。父親は1944年に戦病死しており、戦災孤児となった。自身は足に銃弾が当たり、訴訟時現在、右膝上に破片が残っている。外傷性精神障害(心的外傷後ストレス障害・トラウマ後回避性人格障害)。

比嘉千代子(1933年生まれ)…防空壕にいたが、日本兵に追い出された。南部・新垣の防空壕に避難したが、米兵に手榴弾を投げ込まれ、体中に負傷。訴訟時点でも体に破片がある。父は避難中に死亡した。外傷性精神障害(心的外傷後ストレス障害)。

(左)比嘉(ひが)千代子。1933年生まれ。手にしているのは、今年前腕から摘出した破片。「レントゲンを撮ったら、体のあっちこっちにいろんなのが写るの。お医者の先生に『あんた、戦争っこね!』と言われたわ」。(右)山川幸子(さちこ)。1941年生まれ。比嘉千代子の姪にあたり、沖縄戦当時は両家族が避難生活を共にしていた(撮影: 大城弘明)

被害者たちは診断まで自分たちが精神障害を負っていることを知らず、その補償を求めることもできなかった。である以上、国が主張していた、不法行為の時から20年(除斥期間)が経過することで請求権が消滅し、責任を負わなくてもすむという「除斥期間経過論」は通用しなくなる。それが弁護団の立論であった。

しかし判決は冒頭に見た通り。那覇地裁は「戦時中の行為には1947年施行の国家賠償法は適用されず、民法の不法行為を根拠に現行憲法施行前の行為について国に賠償や謝罪を求めることはできない」などとした。戦後未補償裁判でしばしば登場する理屈が、ここでも使われた。

(左)宜保(ぎぼ)千恵子。1936年生まれ。「米軍の戦車に攻撃されたとき、祖母は私をかばって即死でした。おばあちゃんといっても当時54歳ですよ。若かったんですよね」。(右)金城眞徳(きんじょう・しんとく)。1938年生まれ。日本兵に壕を追い出されて転々とする中で兄・姉・妹を次々に亡くす。「戦争を絶対に繰り返さないという思いで、私たちは裁判をしているのです」(撮影: 大城弘明)

(左)新城宣勇(しんじょう・せんゆう)。1934年生まれ。1944年から熊本に学童疎開、1947年に沖縄に戻って初めて自分が戦争孤児になっていたことを知る。(右)沢岻孝助(たくし・こうすけ)。1933年生まれ。戦後10年以上経って、突如全身の痛みに襲われる。「どこが痛いかって、もう、全部だよ」。砲撃の破片が脊髄に入っていたためとわかり、手術で除去した(撮影: 大城弘明)

さらに原告側が、民間人被害者に補償する法律を作らない「立法不作為」を違法と主張したのに対し、判決は「立法府の裁量の範囲に属する」とした。これも空襲等の国賠訴訟で裁判所が示した判断を踏襲している。

立法府が必要な法律を作らないからこそ、戦後補償を求める裁判が相次いできたのだ。裁判官はその史実を知らなかったのだろうか。仮に知っていてなお、そういう判決を書いたのだとすれば、立法府の裁量を大きく解釈しすぎている。

首里防衛の西の要だった慶良間チージ(米軍はシュガーローフと呼んだ)。1945年5月、1週間にわたる激戦で、日本軍、米軍あわせて数千人が戦死した。現在は那覇市「新都心」の一角となり、周辺には商業施設やホテル、マンションなどが並ぶ(撮影: 大城弘明)

慶良間チージに連なる激戦地ハーフムーンヒルは、再開発により丘陵地の形はほぼ失われ、ごく一部が真嘉比南公園として残る。階段上には戦争遺跡碑が建ち、現場から見つかった水筒、薬きょう、銃剣などが展示されている(撮影: 大城弘明)

前例踏襲だけでなく、那覇地裁の判決は、近年の戦争被害国賠訴訟の傾向から大きく後退した。すなわち近年の判決では、原告の訴えを退ける一方、原告らの心情に理解を示す一文が記されることが多い。たとえば2009年、東京大空襲訴訟で東京地裁が下した判決には「原告らの受けた苦痛や労苦には計り知れないものがあったことは明らかである。原告らのような一般戦争被害者に対しても、旧軍人軍属等と同様に、救済や援護を与えることが被告(栗原注。国)の義務であったとする原告の主張も、心情的には理解できないわけではない」としている。

しかし、那覇地裁の判決には被告の心情を思いやる一文がなかった。さらに重要なのは、前述の、証拠として提出された原告の精神疾患にまったく言及しなかったことだ。「血も涙もない判決」。原告はそう憤った。

「人道と正義の観念から判決を下すという、司法の役割を放棄した判決です。裁判所は、置き去りにされてきた被害者を救済するチャンスを逃してしまいました」。瑞慶山弁護団長はそう話す。

「血も涙もない判決」を下した那覇地裁前で。2016年7月撮影(撮影: 大城弘明)

「みんなひどい目に遭ったときは、みんな我慢する」という理屈を許していいのか

さて那覇地裁の判決は、注目されていた受忍論に触れなかった。空襲など他の戦争被害とは被害の過程や規模があまりにも違うため、その特異性を認めざるを得なかったのだろう。であるからこそ、これまでの国賠訴訟とは異なる判決が書かれるべきだった。

さらに言えば今回、受忍論が登場しなかったことを、我々は喜ぶべきではない。「国民みんながひどい目に遭った。だからみんな我慢しなければならない」という法理を許していたら、この先、原発事故など国全体に及ぶ大惨事があった場合、国に都合良く再利用されるだろう。それを防ぐためには、戦争被害受忍論は間違っていたという判決文を、裁判官に書かせなければならない。

沖縄戦国賠訴訟の原告79人のうち、66人が福岡高裁那覇支部に控訴した。一方、病気や経済的事情などのために13人が断念した。

平均年齢80歳以上の人たちにとって、長く厳しい闘いが続く。原告たちの被害は医学的に証明されている。原告敗訴が決まれば、その被害は救済されることなく歴史に刻印されることになる。人権の最後の砦であるはずの司法が、もっとも救うべき人たちを見殺しにした、という史実とともに。

(文中敬称略)

沖縄平和祈念公園(糸満市摩文仁)内の平和の礎(いしじ)。沖縄戦ではほとんどの遺骨が家族のもとに帰っていない。慰霊の日である6月23日には、早朝から礎の刻銘碑の前で花や食べ物を供え、戦没者を供養する遺族が途切れない(撮影: 大城弘明)

栗原俊雄(くりはら・としお)

毎日新聞学芸部記者。1967年生まれ。東京都出身。早稲田大学政治経済学部政治学科卒、政治学研究科修士課程修了(日本政治史)。96年入社。著書に『戦艦大和―生還者たちの証言から』『シベリア抑留―未完の悲劇』『遺骨―戦没者三一〇万人の戦後史』『特攻―戦争と日本人』『戦後補償裁判―民間人たちの終わらない「戦争」』など。

[写真]

撮影:大城弘明

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト

後藤勝

[図版]

ラチカ