夢はあっても金はない。ライブを何度繰り返しても鳴かず飛ばずで、将来の展望も開けない。生活のためにバイトに明け暮れ、憂さ晴らしに周囲に悪態をつく。そんな売れないバンドマンの日々を、尾崎世界観は小説『祐介』に描いた。人気ロックバンド・クリープハイプを率いるフロントマンとして、尾崎は今、かつて思い描いた成功を実現させたかのように見える。しかし、今も変わらず悔しさや葛藤を抱えているという。なぜ苛立ち続けているのか? 高校を卒業した18歳の尾崎が最初に働いた「原点」の場所で尋ねた。

(柴那典/Yahoo!ニュース編集部/文藝春秋)

【動画】かつての勤め先を訪れた尾崎世界観を追った(約2分)

13年前の自分に会いにいく

「おお、久しぶりだな」「元気だったか!?」

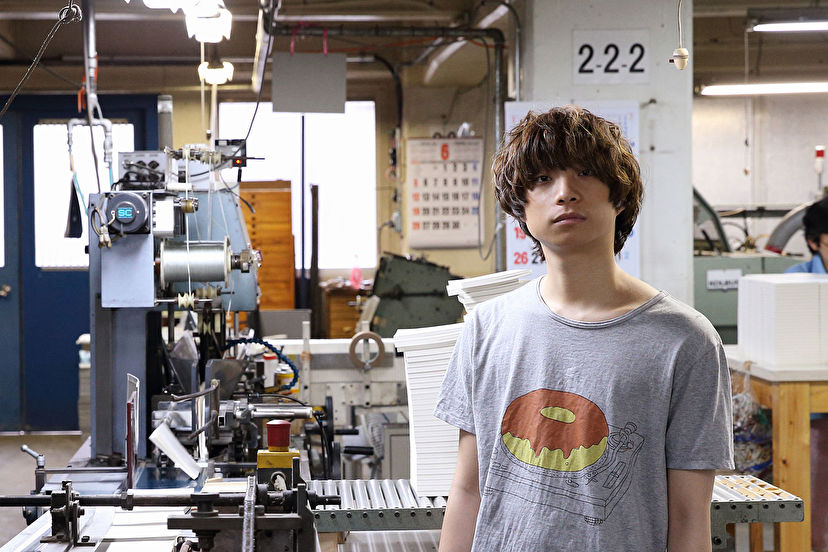

東京・神楽坂。機械の作業音やトラックのエンジン音がやかましく鳴り響き、数十名が忙しく手を動かす製本工場の入り口に顔を出した尾崎世界観(31)を、そんな声が迎え入れた。

ロックバンド・クリープハイプのヴォーカル・ギターとして2012年にメジャーデビュー、武道館公演も成功させ、一躍スターダムを駆け上がった尾崎。そんな彼が13年前に働いていたのがこの場所だった。「本が好きだったから」と、高校を卒業して最初に正社員として就職したのが、加藤製本株式会社だった。声をかけたのは当時の職場の仲間達だ。

工場内に足を踏み入れた尾崎は、手渡された紺色の制服に「懐かしいなあ」と袖を通す。当時の上司で今は50代半ばになった飯塚さんが「変わらないね」と声をかける。「ここも変わってないですよね」。尾崎が笑顔で答える。

この日、工場では、彼が執筆した小説『祐介』の製本作業が行われていた。売れないバンドマンの生活を描く半自伝的な内容で、タイトルの「祐介」は尾崎の本名だ。

製本所では機械の作業音やトラックのエンジン音がやかましく鳴り響く

「とにかく居眠りの多いやつでしたよ」

現在は営業部の部長を務める飯塚さんは当時の尾崎についてこう語る。「あの頃は彼女ができたばかりで、嬉しくて夜中までずっと遊んでたんです」と尾崎が頭を掻く。バンドをやっていたことも周囲のほとんどが知っていた。ギターを職場のロッカーに置いて、仕事が終わるとすぐにスタジオに練習にいったこともあった。

「自由奔放な人という印象でした」

尾崎と同い年の同期入社で、今も加藤製本で働く男性の斉藤さんは言う。当時、尾崎に誘われてライブを見にいったこともあった。場所は本八幡にある小さなライブハウス。その頃のメンバーはもう誰も残っていない。が、バンド名は今と変わらずクリープハイプだった。

「一つ前に出ていたバンドがかなり人気があったんです。でもクリープハイプが始まったらお客さんが僕を含めて数人になってしまって。厳しいんだなって思ったのを覚えています」

尾崎祐介の道と、尾崎世界観の道

尾崎は昭和59(1984)年、東京・葛飾区生まれ。ギターを手にとって歌い始めたのは中学生の頃だ。高校生の時に友人を誘ってバンドを始めた。音楽で食べていきたい。デビューして脚光を浴びたい。そんな思いが当時の尾崎を駆り立てていた。仕事よりもバンドの方が大事だった。そのせいか、結局、1年足らずで加藤製本を辞めてしまう。しかしその後もずっとバンドは日の目を見なかった。アルバイトを転々としながらの生活が10年近く続いた。尾崎は当時の自分をこう振り返る。

尾崎は人気ロックバンド・クリープハイプを率いる

「絶望的な状態でしたね。辞めた後も、あのままずっと働いていたらどうなっていたんだろうって思うことが何度かありました。神楽坂の別の印刷所にバイトの面接を受けにいったこともあったんです。そうしたら、その帰り道にたまたま斉藤くんが向こうから歩いてくるのが見えて。なんだか気まずくて、思わず隠れちゃったんですよ。それが自分でもすごく悲しかった。バイトも決まらないし、音楽もうまくいかない。俺は何をやってるんだろう、と思ってました」

21歳の頃、尾崎は「尾崎世界観」と名乗り始める。ライブを観た客や関係者から「独特の世界観がある」などと評されるようになり、その曖昧な物言いに半ば逆ギレするかのように、自ら「世界観」を名乗るようになった。

「『尾崎世界観』という名前は、ほとんどふざけてつけたようなものなんです。バカですよね、10年以上もこの名前でやってるなんて(笑)。でも、そうやって名前をつけたことで一つの分岐点が生まれて、もともとの自分がもう一本の道を歩き続けているような気がするんです」

尾崎は「もともとの自分がもう一本の道を歩き続けている」という言い方をした。夢をあきらめ製本工場で働き続ける「もう一人の自分」が今も自分の中に存在している、ということだろう。それは「尾崎世界観」ではなく、本名の「尾崎祐介」として生き続ける自分だ。

悩みは深刻になったし、悔しい気持ちは増えた

〈ねぇどうして うまくできないんだろう〉(「百八円の恋」)

〈信じる者は 足を掬われる〉(「破花」)

クリープハイプの楽曲には、モヤモヤした感情を抱えた主人公が多く登場する。恋愛を描いた曲でも、爽やかでピュアなラブソングはほとんどない。すれ違う男女関係から生まれるやるせない感情を切り取ったものが多い。上手くいかない日常から生まれる悩みや葛藤、そこに自嘲や皮肉があわさった、整理のつかない感情。そういうものが曲のモチーフになる。

「ずっとそういう気持ちは自分の中にあったんですけど、昔はそれを作品にしていいのかどうかわからなかったんです。人に見せるようなものじゃないし、隠しておいたほうがいい感情だと思ってた。でも、それを隠して歌詞を書いて曲にして歌っていても、なんだか借り物でやっている感があって。だから、その気持ちをそのまま曲にしようと思うようになった。そこからだんだん自分の曲に自信が持てるようになってきて、そうして今に至るんです」

加藤製本で働いていた頃、尾崎は本を読み漁っていたという。そこで出会った数多くの小説が彼のルーツとなった。敬愛するパンクロッカー出身の小説家・町田康の作品に出会ったのもその頃だった。

加藤製本で働いていたころ、尾崎は本を読み漁っていた

「どうしたらいいかわからないような主人公が、モヤモヤしながら暮らしている。そういう群像劇みたいなものばかりを読んでました。そういうものを読むと『ああ、こういう人もいるんだな』って自分も安心するんです。たとえ架空の話だとしても、そういう物語があるということ自体を救いに感じていました。自分と同じように、やりたいことがあるけどなかなかそこに向かっていけない人、そこで悩みを抱えている人の物語を見ていると安心できたんです」

こうしてライブハウスを中心に活動を繰り広げてきたクリープハイプは、現メンバーの4人編成となってから徐々に支持を広げ、2012年のメジャーデビューをきっかけに急激に人気を広げる。ファン層の中心は10代から20代。筆者が見た当時のライブでは、ステージ上の尾崎の一挙手一投足に悲鳴のような歓声が上がっていた。汗まみれの熱気の中、客全員がもみくちゃになっていた。

2013年にはバンドはさらに知名度を高めた。シングル曲「憂、燦々」が資生堂「ANESSA」のCMソングとしてテレビでも大量にオンエアされ、武道館二日間公演は1万7千枚のチケットが即日ソールドアウト。数千人が一斉に拳を突き上げ、声をからして一緒に歌っていた。数年前までアルバイトで生計を立てていた尾崎は、いつしか華やかなステージに立つスターになっていた。

しかし、バンドが売れた今も、彼の根っこにあるものは全く変わらないという。モヤモヤとした気持ちも、苛立ちも、いまだに強くある。

「根本的なところは変わってないですね。ひょっとしたら、悩み自体はもっと深刻になっているかもしれない。嬉しい気持ちと一緒に悔しいと思う気持ちも増えてますから」

では、なぜ尾崎は悔しさを抱え続けるのか?

バンド解散の危機、そして過去と向き合った執筆

「今回の小説を書いていなかったら、本当に危なかったですね。周りにはクリープハイプをもう辞めたいってずっと言ってましたから」

尾崎はそう告げる。実は、尾崎が小説『祐介』を書いていたのは、バンドが解散の危機を迎えていたタイミングでもあった。

レーベル移籍をした2014年から2015年にかけて、バンドの状況は決して順風満帆なものではなかった。傍目からはマイペースに活動しているように見えていたが、本人の中ではセールスにも動員にも満足してはいなかった。「もっと上手くいくはず」という思いを常に抱えていた。

何より苦しかったのは、声が上手く出ないことだった。

今年3月にリリースされたシングル『破花』初回限定盤のDVDに収録された取材映像には、尾崎の抱える苦悩が映し出されている。クリープハイプの大きな魅力は尾崎の特徴的なハイトーンボイスだ。しかし、喉が不調で、ライブのステージに立っても思うように声が出ない。そのことは自分自身が一番わかっているのに、ネットにはあれこれと詮索や悪評が飛び交う。

「『声が出てない』ってネットに書かれて腹が立ったら、そういう気持ちも全部小説にぶつけてました。サンドバッグみたいでしたね、小説が(笑)」

尾崎はそう語る。

書き始めたきっかけは、知り合った編集者からの誘いだった。もともと本は好きだったし、文章を書くことも好きだったから、二つ返事で引き受けた。題材を何にするか迷ったが、結局、自分のことを書こうと決心した。

「ちゃんとやるからには、成功したら喜びたいし、ダメだったら落ち込みたい。そういう責任の持てるような話を自信を持って差し出すなら、自分のことを書くしかないなと思ったんです」

本の執筆は過去の自分に向き合う作業であり、それは現在の彼自身が抱える苦悩や葛藤と向かい合うことでもあった。そして、小説を書くことで、尾崎はバンドへのモチベーションを再び取り戻していった。かつても、そして今も、ままならない状況への苛立ちや悔しさが、自分を表現に駆り立てるガソリンなのだと気付いたのだ。

執筆は過去の自分に向き合う作業だった

苛立ちこそがリアル

クリープハイプは2016年7月にスタートしたドラマ『そして、誰もいなくなった』に、初めてのドラマ主題歌「鬼」を書き下ろした。その発表に際して、尾崎は番組公式サイトにこんなコメントを寄せている。

「ついに決まったドラマ主題歌。今まで散々待ち焦がれて、待ち焦げて、決まった時は嬉しいを通り越して、世の中に復讐するような気持ちで作りました」

なぜ尾崎は「世の中に復讐するような気持ち」を持ち続けるのか。工場で働いていた頃も、売れないバンドマンとしてバイトを転々としていた頃も、そして今もなお、やり場のない苛立ちを抱え続けるのか。

「苛立ちがある人のほうが嘘がないと思いますね。怒ってない人とか、人の悪口を言わない人とかは、あまり好きじゃない。そっちの方が怖いし、心配になります」

尾崎はそう語る。おそらく、彼にとって、苛立ちこそがリアルな感情なのだろう。決して気持ちのいい感情ではない。しかし、それが表現の原動力になる。だからこそ、彼はミュージシャンとしての成功にも決して満たされず、自ら苛立ちを求めようとするのだろう。

「もともとの自分がもう一本の道を歩き続けているような気がする」と、尾崎は言っていた。夢をあきらめ製本工場で働き続ける「尾崎祐介」の道。そしてバンドの成功を目指し続けた「尾崎世界観」の道。二つの道は10年以上経ってどんな場所に辿り着いたのだろうか? 「実はあまり変わらないんです」と尾崎は言う。

「今、あの当時とは違う生活をしていますけど、あの時、この仕事の帰り道で落ち込んでいた自分、疲れたな、坂がキツいなって思いながら歩いてる自分が、まだその辺にいる気がするんです。小説を書くのはそこに向き合う作業だった。あの頃は金もなかったし、退屈だったし、性欲ばっかりあったし、ままならない気持ちばかり抱えていたけど、振り返ってみたら愛しい感じがするんです」

尾崎祐介の道と、尾崎世界観の道

尾崎世界観(おざき・せかいかん)

1984年、東京生まれ。2001年結成のロックバンド「クリープハイプ」のヴォーカル、ギター。多くの人から言われる「世界観が」という曖昧な評価に疑問を感じ、自ら尾崎世界観と名乗るようになる。12年、アルバム『死ぬまで一生愛されてると思ってたよ』でメジャーデビューし、文学的な歌詞が話題を集め、武道館公演も実施。

Yahoo!ニュースと文藝春秋の共同企画「時代の『主役』」は各界で活躍する人物を掘り下げます。今後取り上げて欲しい人物や記事を読んだ感想などをお寄せください。

メールはこちらまで。

bunshun-yahoo@es.bunshun.co.jp

[映像]

制作協力:古田晃司・松井信篤