鯖塩焼き、あじフライ、あこう鯛の粕漬け焼き……和風のメニューが並ぶ「さくら食堂」だが、切り盛りしているのはふたりのベトナム人だ。異国からやってきた若者たちは、日本の大衆食堂という文化に惚れ込み、店を開くまでになったのだ。早朝の市場で仕入れをし、厨房とホールを慌ただしく行き来する、ふたりの毎日を追った。(ジャーナリスト・室橋裕和/撮影・菊地健志/Yahoo!ニュース 特集編集部)

自慢の料理は魚の煮付けとミックスフライ

開店の前には隣近所も掃き掃除。日本の下町に溶け込んでいる

〝向こう三軒両隣〟

そんな日本の言葉を、毎朝実践しているベトナム人がいる。東京の下町、文京区の道灌山通りで「さくら食堂」を営むグエン・バン・ズンさん(30)だ。開店のだいぶ前、朝9時ごろに、いつも食堂の前の歩道をほうきで掃き清め、それから近所の店のまわりも同じように掃除する。

「隣の人は、もっと早い時間にうちの前を掃いてくれるから。お互いさまです」

「毎日来てくれる常連さんもいるんですよ」と言うズンさん

それからは慌ただしく開店準備に追われる。店内もきれいに整え、料理の仕込みをし、魚や野菜の入荷の具合を見て「本日のおすすめ」を決め、メニューを漢字で書いていく。その看板を店先に出すと、すぐに常連客がやってくる。近所に暮らしている年配の男性だ。

「今日はなにがおすすめ?」

「赤魚の煮付けですね、おいしいですよ」

この見事な和の色彩。こちらは赤魚の煮付け定食

ほかにも店内を見渡せば、ブリ照り焼き、豚の生姜焼き、まぐろの刺身なんてメニューが躍り、お腹が減ってくる。「本日の煮物」とやらも気になるし、定食の味噌汁は150円で豚汁に変更できるらしい。純然たる、日本の定食屋なのだ。

昼どきになると、近隣の会社員が次々にやってくる。

「いらっしゃいやせー!」

ズンさんは、がぜん威勢のいい声を上げてお客を出迎える。ランチタイムの賑わいは定食屋の華だ。ズンさん自慢のミックスフライ定食をもりもり食べていた営業マンは「なに注文してもだいたいうまいから、よく来てますよ」とごはんのおかわりを頼んだ。

でっかいエビフライが大迫力のミックスフライ定食は店の看板メニューのひとつ

IT関連の4人組もやはり常連だという。

「ベトナムの方がやってるってことは知ってますよ。でも関係ない。単においしいから来てる。ここはね、米がうまいんすよ」

そう教えてくれた。秋田から仕入れた米をふっくらと炊いているのだ。漬け物だって毎日ぬか床を混ぜている自家製だ。そんなことを知っているお客がどんどんやってくる。ウーバーイーツの配達員も顔を出す。コロナ禍で客足は減っているとはいえ、それでもてんてこまいだ。だからズンさんのほかにもうひとり、マイコン・ダンさん(31)も忙しく働く。「さくら食堂」は、彼らふたりの店なのだ。

よく来るという会社員の男性はギガサイズの特製オムライスを注文

「厨房からも、お客さんの顔が見えるんですよ。食べ終わったお客さんが満足そうな顔していたり、食った食ったーなんて言ってるのを聞いたりすると、幸せな気持ちになります。お金をもらうのもありがたいですけど、そういう顔をもらうのがなにより嬉しいんです」

日本人だったらちょっと照れてしまいそうなことを、ダンさんは真顔で言う。ベトナムの若者ふたりに、そんな心持ちを与えてくれたのは、ともに「修業」をした東京・巣鴨にある食堂だ。

「日本人は仕事のことで頭がいっぱいの人が多い。うちに来たときは仕事を忘れて」と言うダンさん

留学生のころに出会った巣鴨の食堂

「東京に来たばかりのころ、自転車で近所を走っていたときに見かけたんです」

繁盛していた食堂だった。軒先にはアルバイト募集の貼り紙があった。ズンさんはそれを見て、もちろん日本語で履歴書を書き、面接に赴いた。

来日3年目、2012年のことだ。佐賀県の日本語学校で2年間学び、それから上野にある大学に進学するために上京してきたが、まずはアルバイトを見つけなくてはならない。

「父は、どうしても生活がきつかったら送金すると言ってくれたけど、なるべく自分で稼いで生活したかった」

だから佐賀でも、うどん屋やハンバーグ屋などでアルバイトをしてきた。東京でもどこか飲食の現場で、と思っていたところ、面接に合格したその食堂で目を見張った。

「食べさせてもらったぶり大根が、本当においしかったんです」

ほかにも鱈の煮付けや、旬の刺身……どれも絶品だった。改めて和食の世界が魅力的に見えた。それになにより、お客を温かく迎え、いつもわいわいと繁盛している店の雰囲気に引き込まれた。

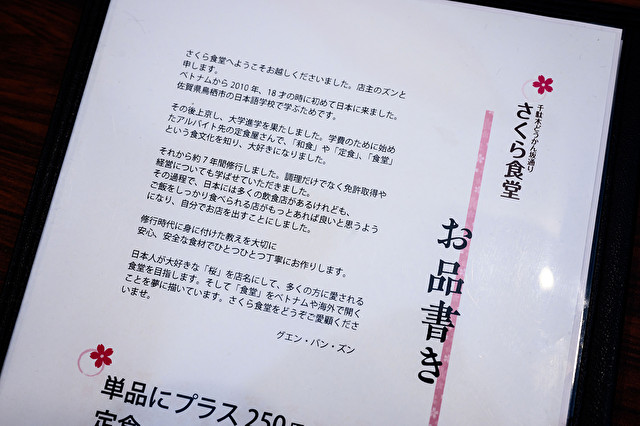

メニューにはふたりの気持ちが添えられている。これを読んでファンになるお客も多い

ズンさんが「マスター」と呼んで慕っている食堂の社長が、当時を振り返る。

「はじめは洗い場、それから野菜の仕込み、魚の仕込み、揚げ物、焼き魚、炒め物、煮物まで、少しずつ教えていきましたが、とにかくまじめでしたよ」

ズンさんも言う。

「日本人でも外国人でも、仕事や給料は同じ。だから働きやすかったし、季節ごとにいちばんおいしいものを提供するところも面白いと思った」

大学と食堂を行ったり来たりする毎日が始まった。そんなズンさんの姿を見ていたマスターが、よく覚えていることがある。

「うちに来て1カ月か2カ月、経ったころかな。仕事が終わった後に、スタッフみんなでボウリングに行ったらしいんですよ。もちろん彼も誘われてね」

翌日のことだ。ズンさんはみんなで撮った写真をスマホの待ち受け画面にしていて、嬉しそうにマスターに見せてきたという。

「そのとき感じたんです。この子は本当に、日本人と仲良くやっていきたいんだな、と」

「もう少し余裕ができたら造花じゃなくて生花を飾りたい」とズンさんは言う

信頼を得たズンさんの紹介で、食堂にはベトナム人留学生のアルバイトが増えていった。

「みんなものすごく戦力になってくれた」とマスターは言う。その中に、ダンさんもいた。日本語学校を出てから専門学校に通っていたが、日本に来た理由はズンさんと同じだ。

「ベトナムでは大学を出ても、あまり給料はもらえない。日本で学んで働けば、もっといい将来が開けると思ったから」

ズンさんよりひとつ年上のダンさんだが、職場では後輩だ。だから仕事を教わり、日本人のスタッフの動きも見て、どんどん吸収していった。

「店の雰囲気がそうなんです。日本人も外国人もなくて、みんな次に何をやればいいか考えて働く。だから自分も同じようにと思って」

そんな先輩の日本人から言われたことがある。

「どんないい素材を使っていても、愛情が入っていないとおいしくならない」

その言葉が、ずっとダンさんの胸に残っている。

「どんなに忙しくても、ていねいに、きっちりと」。そこはちゃんとやろうとふたりで話し合ったという

異国で起業にチャレンジする

ふたりは学校を卒業後、食堂の正社員になった。マスターに働きぶりを認められたのだ。

「外国から日本に来ているんです。志はあるでしょうし、だからなのか日本人の子よりも覚えがいいところもあったように思います。それに、好感の持てる人柄だしね」

しかし、社員で満足しないのがベトナム人なのだ。自分でビジネスをやってみたい、起業したい。日本でも独立を目指すベトナム人がけっこういるのだが、ズンさんたちも同様だった。

「ベトナム人は挑戦したい人がいっぱい。失敗もいっぱい」

そう笑うズンさんだが、3年ほど社員で働きながら独立に向けて準備を重ねていった。マスターの助けも借りながら、弁護士などにも相談して、会社を設立。外国人が日本で起業するには500万円の出資金が必要なのだが、両親からの支援と、日本で働いて貯めたお金を充てた。

挑戦したいのはもちろん「日本の定食屋」だ。

「ベトナム料理もつくれるけど、おいしいと言ってもらえる自信があるのは、もう和食のほうだから」

マスターに学んだ日本の家庭料理で、日本人をもてなしたい。そう思って出店を決めたのは昔ながらの商店街、谷中銀座も近い道灌山通りだ。外国人でも貸してくれる物件で、どうにか払えそうな家賃、まわりにライバルとなりそうな定食屋が少ない場所……いろいろと見て回って、ここに決めた。店の名前は「さくら」にした。

JR山手線・西日暮里駅から歩いて5分ほど。すっかり近隣の人々の食生活に入り込んでいる

「何年か前、井の頭公園にお花見に行ったんです。そのときの桜が本当にきれいだった」

外国人にもよく知られた日本の象徴でもあり、女性も入りやすい雰囲気の店を、と「さくら食堂」はオープンした。2020年1月25日のことだ。

マスターの奥さんが手伝いにも来てくれて、初日は大盛況だった。ところが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響が次第に出てきた。それにときどき、店に入ってきたのに、ズンさんたちの顔を見るなり出ていってしまう客もいる。外国人が和食を出すことに違和感を覚える日本人もいる。

「でも一度、食べてみてほしい。日本人に負けない味だと思っているから」

メニューは常に旬のもの。仕入れてきた食材を見て変えていく。漢字も書きこなす

ダンさんが悔しそうに言うが、一方で「まず食べてみよう」という日本人だってたくさんいるのだ。そんなお客が少しずつ増えてきた。だんだんと常連もついてくる。

「僕たちは外国人だから、あまり深い話はできないかもしれない。でも挨拶だけはしっかりしようと思って」

そう心がけ、「あの人はごはん軽め」など顔と好みを覚え、隣近所も掃除していくうちに、少しずつこの下町になじんできた。

「ベトナム人が日本の定食屋をがんばっている。素敵だなと思ってますよ」

近所の会社に勤める男性は言う。そう言ってくれる人がいるのも、やはり「味」あってのこと。だからふたりは常に旬の素材をふんだんに使おうと、週に1、2回ほど魚市場に行って、目利きや仕入れもこなしている。

早朝の市場でベトナム人が買い付けをする

朝の冷たい空気の中、市場を慣れた様子で見て回るズンさん

「おはようございまーす!」

早朝6時。千住大橋のそばに広がる足立市場で、ズンさんは仲買人たちと声をかけあった。

「今日はなにがいいですか」

「鱈うまいよ。三陸のやつ。あと鯖、それにホタテかな」

笑顔で世間話を交わしながら、次々に注文していく。手元のノートにびっしりと書き込んであるのは、毎日の仕入れリスト。すべて日本語だ。それを見ながら、商品を抱えた仲買人やターレーが慌ただしく行きかう市場の中をすいすいと歩いていく。

日本の寒さにはもう慣れた。「それに、寒いほうが魚がいいからね」とズンさん

「今日はいつもよりちょっと遅い時間だから、魚が少ないね」

足を止めたのは、ひとかかえもある大きなブリの前だ。いかにも脂がたっぷり乗っていそうだ。やはり店主と笑い合いつつ、3本ほど買い込んだ。

「照り焼きで出そうかな。ぶり大根も、刺身もいいよね」

7つの店を回って、たっぷりと海鮮を仕入れた。注文した品はすぐに店まで届けてくれる仕組みになっている。そして旬の味をすぐさまお客に出す。

「実は、ブリはかなり安く売ってもらいました」

にやりと笑う。なじみだからこそのサービスだ。市場でのやりとりも、取引先との人間関係も、すべて巣鴨の食堂で身につけたものだ。

仲買人たちとも見知った仲だ。忙しい者同士、短く挨拶を交わし、手早く商いを進める

それに巣鴨では、ズンさんもダンさんもパートナーと出会った。ふたりとも同じように食堂でアルバイトをしていたベトナム人の女性と意気投合し、つきあうようになり、結婚。この秋に子供が生まれたばかりだ。

「夜泣きすると、ちょっとたいへん」

市場に行く日はとくにきついが、家族がいると思うとがんばれる。

ベトナムで行われたズンさんの結婚式には、日本からマスターと奥さん(右側)も駆けつけてくれた(写真提供:ズンさん)

つらいニュースも多いけれど

ベトナム人による犯罪が次々と報じられる。ズンさんたちの肩身も狭い。仕事や生活に悪い影響が出ないかと心配にもなる。

「でも、お客さんがときどき声をかけてくれるんです。あなたたちは違うとわかってる、一緒にしないよって」

そんな言葉が励みになる。

ダンさんのほうは、お客の日本人を見ていて感じた気持ちを大切にしている。

「ベトナムと違って、いまの日本人はひとりの人が増えているでしょう。お客さんも近所で一人暮らししているお年寄りが多いんです。だからうちでは、家庭の味を出したいんです。僕たちは日本人じゃないけど、気持ちだけは家族のつもりで料理しようって」

ズンさんとダンさんの当面の目標は、店舗を増やしていくことだ。飲食業にとってはコロナ禍のたいへんな時代になってしまった。不安もたくさんあるけれど、それでもふたりは毎日、朝から晩まで日本の定食をつくり続ける。

日本の味を、これからもふたりのベトナム人が提供していく

室橋裕和(むろはし・ひろかず)

1974年生まれ。週刊誌記者を経てタイ・バンコクに10年在住。帰国後はアジア専門の記者・編集者として活動。取材テーマは「アジアに生きる日本人、日本に生きるアジア人」。現在は日本最大の多国籍タウン、新大久保に暮らす。おもな著書は『ルポ新大久保 移民最前線都市を歩く』(辰巳出版)、『日本の異国 在日外国人の知られざる日常』(晶文社)、『バンコクドリーム 「Gダイアリー」編集部青春記』(イースト・プレス)、『おとなの青春旅行』(講談社現代新書、共編著)など。