ネットの普及がこれほど進んだ現代でも、手書きの通信添削で数学教育を行う雑誌の名物企画がある。雑誌「大学への数学」の「学力コンテスト」だ。60年以上前から難問の挑戦状を全国の高校生に届けてきた。それは読者の学力向上だけでなく、日本の数学研究者育成にもつながっている。同誌編集部と「学コンの伝説」と呼ばれた京大名誉教授・森重文氏のインタビューをお届けする。(取材・文:神田憲行/撮影:鈴木愛子/Yahoo!ニュース 特集編集部)

60年前に始まった名企画

その出版社は東京・広尾の静かな住宅街の一角にある。「東京出版」という社名の看板も小さく控えめで、実際、地図を片手に会社を探して右往左往してしまった。建物の外階段を上がって中に入り、その先の2階に「大学への数学」編集部がある。数学専門誌の編集部なのでホワイトボードに難しい数式が書いてあったりするのかと想像していたが、机が並んだ島が三つあるだけの、意外なほど普通の編集部だった。

「別にここでそんな数学の議論とかしませんから」

同誌編集長の横戸宏紀さん(43)は笑いながら手を振った。

編集長の横戸さん

佇まいは静かでも、この編集部には毎月、全国の数学好きの高校生らから熱い答案が寄せられてくる。同誌の名物企画「学力コンテスト」の参加答案である。

同誌は1957年、創業者の故・黒木正憲氏によって発刊された。「学コン」(「がっこん」と発音する)は創業以来の企画である。毎月の雑誌で数学の難問を出題し、読者は答案用紙を切り取って添削料とともに郵送すると、編集部はそれを添削して送り返す。数学に特化した通信添削である。翌々月の雑誌には模範解答とともに成績優秀者の名前が掲載され、年間を通じて優秀者には万年筆などの記念品が贈られる。

「黒木は塾で数学教師をしていました。当時、とくに地方には、塾や予備校が少なく、受験を土台にして数学の楽しさを知ってもらおうとして、この雑誌を創刊したそうです。通信添削という手法も、当時の教育手段としてポピュラーだったようです」(横戸さん)

「大学への数学」創刊号。コンテストの問題傾向に流行り廃りはあるが、難易度は今とあまり変わらないという

添削料は84円切手で割り切れる額

添削料が切手で支払い可能というのも、今も続いている。6題全部解くと添削料は1092円、3題で840円と、ちゃんと84円切手で割り切れる金額だ。毎月送られてくる答案用紙は約500通。高校生を中心に小学生もいれば、数学好きの社会人、数学教師もいる。添削にこだわる理由は、ひとつの問題にじっくり取り組んでほしいからだという。

「たとえば参考書だと、演習問題の答えがすぐ見られるじゃないですか。でもこの添削は次々号でないと解答がわからない。本当に考える力を養うための方法です」(横戸さん)

なので各問題文には解答時間の指定はない。だいたい2週間後の締め切りまで、毎日考え続けてもよい。

問題文はたとえば、10月号の第5問はこんな感じだ。

《5.四面体ABCDは、DA=1、DB=DC=2を満たし、面ABCが正三角形であるとする。(1)正三角形ABCの一辺の長さαの取りうる値の範囲を求めよ.(2)四面体ABCDの体積の最大値を求めよ.》

一見シンプルな問題だが、横戸さんによると「解答につながる考え方の導入が省略されていて、理数系でも数学が得意な人向けの問題です」。

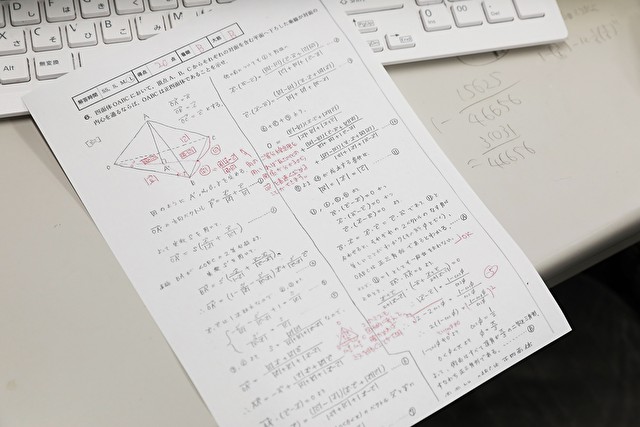

「学力コンテスト」の誌面。下の余白に提出者が書き込む。文字の巧拙は関係なく、優秀な答案はすっと論理が追えるという

問題の範囲は高校課程までで、レベルは難関大学の入試問題の難問クラスを想定している。問題制作を担当している編集部の山崎海斗さん(29)は、「私の場合はお風呂に入っているときに問題のヒントが浮かぶことが多いですね」と笑う。

「昔の問題の条件を変えてみたりとか、解法手順を想定して、その流れになるように問題を作ったりとか、作る人によって違います。私は実際にいろいろ手を動かして考えているうちに問題になっていた、というパターンが多いです」

もうひとりの担当者の浦辺理樹さん(64)は、編集部に勤めて30年のベテランだ。

「同じ人間が長く担当しているので、凝りすぎたり、難しくなったりしがちなんです。そこの調整は気を使っています」

「学力コンテスト」担当の山崎さん(左)と浦辺さん

手書き文字が人と人をつなぐ

答案は「学コンマン」と呼ばれる添削者が添削する。20人程度で編集部員の他は大半が大学生のアルバイトだ。「学コン」がこれまで続いてきた理由は問題の質の高さだけではない。「学コンマン」との交流が大きい。横戸さんが肯く。

「紙にお互いが生の文字で書いていくというのが大きいです。添削でただ模範解答を記すのではなく、解答者の思考過程を読み取っていって、『ここの考え方が間違っている』と指摘しないといけません。またこちらの想定外の画期的な解き方をしてくる人もいます。けっこう骨が折れる作業ですよ」

隣の島にある「中学への算数」編集部では、立体の展開図が本当にできるのか、実際に画用紙で立体模型を作っていた

解答の応募用紙には通信欄があり、そこに近況を書いてくる人もいる。「学校の宿題が多くてつらい」と書いてくると、「お疲れさま。大変だね」とひとこと添えて返す。そのちょっとした寄り添いが高校生を励まし、さらに難問に向かう力を奮い立たせる。メールではない、生の書き文字だけが織りなせる世界である。

そうすると面白い現象が起きてくる。学コンに応募していた高校生が大学に入学して、学コンマンのアルバイトをして、そのまま編集部に入るという数学を軸にした生態系が生まれるのだ。実は横戸さんも、山崎さんもそのひとり。横戸さんは「浪人生時代に学力コンテストに応募するようになって、大学に入ってすぐ学コンマンに。そのまま編集部に居着いちゃいました」と笑う。

添削の一例。添削者によってスタイルがあって、クリティカルに端的に指摘する人もいれば、赤文字をたくさん書き込む人も。解答者は添削者の指名もできる

「学コン」から数学者の道に

生態系はゆりかごでもある。学力コンテストで数学の楽しさに目覚め、その後数学者の道を選んだ人も多い。京都大学高等研究院の院長/特別教授を務める森重文さん(69)もそのひとりだ。

森さんは1990年に「数学界のノーベル賞」と言われるフィールズ賞を受賞。同賞は4年に1度しか受賞機会がなく、原則として40歳までの国際的に優れた業績を上げた数学者に贈られる。日本での受賞は森さんを含めて3人しかいない。さらに2015年から4年間、国際数学連合の総裁を務め、また米国科学アカデミー外国人会員に選出されるなど、世界各国から顕彰されている。森さんを「日本を代表する数学者のひとり」というのは、かなり控えめな表現になるだろう。

森重文さん。京都大学高等研究院にて

小学校高学年のころの進学塾からの帰り道、渡されたケーキの重みが森少年に自分の才能の自覚を促した。

「私は人見知りが激しくて、成績もパッとせずなんにも自信が持てない子どもだったんです。それがある日、塾で先生が『この問題が解けた人にはケーキをあげるよ』と出した算数の問題を私ひとりだけ解けた。それで自分は算数(数学)の能力はあるのかもしれない、と思うようになったんです」

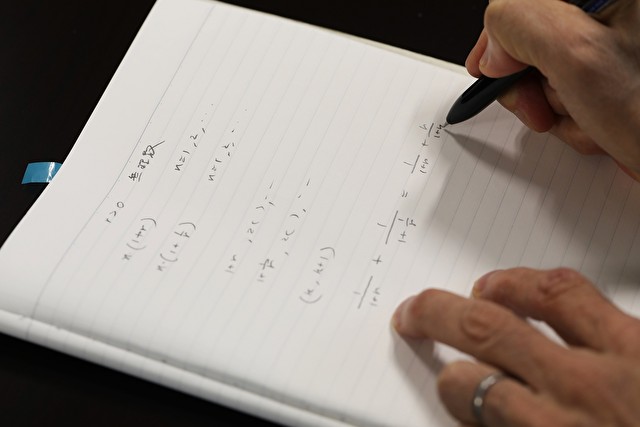

「学コン」に毎月挑戦するようになったのは高校2年生のとき。そのころの学コンの問題について印象を尋ねると、「今でも覚えている問題があるんですよ。書きましょうか」と私のノートにすらすら問題文を書き始めた。「x>0を無理数として……等差数列についての問題なんですけれどね……」。ペンを走らせる横顔がどこか楽しそうだ。しかし、50年以上前の数学の問題を覚えている人がいったい何人いるだろうか。問題文を書き終えると、指でとんとんとそれを押さえながら懐かしそうに話す。

森さんが50年以上前の数学の問題をすらすらと私のノートに書き出した

「この問題をどうやって解くのかさっぱりわかりませんでした。どこから手をつけていいのか」

「大学への数学」で模範解答を確認すると、そこにはシンプルな1行の式と少しの説明、「1」という答えが記されていた。

「これが数学でよく言われる『エレガントな解法』というのかと。なんと数学は面白くて素晴らしい世界なんだとますますのめり込んでいくようになりました」

常に成績上位に君臨、今も残る「伝説」

それから今も「学力コンテスト」に残る「森伝説」が始まる。ネットでは「送った答案のほとんどが満点だった」という噂があるが、森さんは「それは大げさですよ」と苦笑いをして手を振り、「高3で満点は9、8割、2年生からのを入れると半分ちょっとですよ」。

だが毎月発表される席次では常に上位に君臨した。

「森先生がずっと1位を独占しているので、ついに他の解答者から『森君はもう殿堂入りということにして、席次から外してはどうか』という提案が誌面に載ったこともあります。もちろん冗談なんですけれどね」(「大学への数学」編集長の横戸さん)

そのなかで、森さんが今も大切に保存している答案がある。150点満点中の145点。だが添削者のコメントにこう書かれていた。

《四の解答の素晴らしさには驚きました。点数は関係なく席次は1番にしておきます》

実際には成績欄で150点の1等の前に森さんの145点が特等として記された。

「満点じゃないのに1番というのは驚きました。でも嬉しかったのは解答が『素晴らしい』と言ってもらえたことですね」

エレガントとたたえられたのである。それは森さんが今も覚えている学コンの問題を見て以来、目指していた到達点だった。

「席次とか全国のライバルとかは頭の中に一切ありません。問題が来たら、ただ目の前の数学にのめり込むだけです。『この問題を解きたい!』と、頭がかっとなるんです。寝ていても問題が頭から離れず、起きて再び取り組むこともよくありました」

現在の「大学への数学」の表紙。動物のイラストで親しみやすく

「大学入試の問題と学コンの問題はやはり違います。入試問題は制限時間内に解けるように設計されているもの。しかし学コンは時間無制限ですから。私は学コンを通じてコツコツと粘り強く考えていく力がつきました。それは後の研究生活にも役立ちました」

京都大学進学後、天才ぶりは周囲から一目置かれていく。しかしそんな森さんでさえ、学問の道から逃げだそうとしたことがある。大学院入試で学科試験のあと、名古屋の実家に帰ってしまったのだ。翌日の面接を受けないと不合格になる。だが指導教授が森さんの異変を察知し、森さんの母親にすぐ京都に戻るよう説得を依頼していた。名古屋に着いた足で京都にとんぼ返りさせられて、翌日の面接に間に合った。なぜ逃げようとしたのか。

「研究の数学とは解答があるのかないのかわからない世界です。それまでの、解答が用意されていた数学とは違う。そんな研究生活で自分が本当にやっていけるか、急に不安にかられたんですよ」

あてのない航海のような研究の世界に漕ぎ出て、ようやくたどり着いたのが1988年。8年越しで取り組んでいた「3次元代数多様体における極小モデルの存在証明」を完成させた。この成果が評価され、フィールズ賞を受ける。数学に基づく、コンピュータやAI技術がいたるところに存在する現代では「数学がなんの役に立つのか」という問いかけはもはや過去のものだが、森さんは自身のこの成果について「なにかの役に立ったという話は聞いてませんね」と笑みを浮かべる。

「これから研究の世界に入ろうかと考える若い人は、その研究が有利不利とか損得とか余計なことは考えずに、ただ本当に自分の興味のある分野に進んでほしいですね」と森さん

「役に立つ研究」とはなにか

「私の研究はすぐ社会の役に立つものではないけれど、役に立つ研究をしている人のベース、川上のところにあります。役に立つための研究は、応用の現場に応じて刻々と状況が変わるし、研究自体がすぐ無意味になってしまうこともある。そういうときに川上、基礎の研究がしっかり身に付いていれば、そこに立ち返ってまたすぐ役に立つ研究が始められます」

森さんは講演ではよく「フーリエ変換」の話を紹介するそうだ。19世紀のフランスの数学者によって研究されたこの理論は、現代では医療検査機器のMRIなどに広く応用されて役立っている。

「私の研究も、いつか人の役に立つと信じています。でも取り組んでいるときは役に立つとか考えず、目の前の数学に夢中になります。それが数学者としての自分の立ち位置です」

現在、学術研究とはなにかという議論がされている。「すぐ役に立つ」研究しか、価値がないのだろうか。そもそも「役に立つ」とはなんだろう。どのような研究であれ、真理がひとつ明かされればそれは人類全体の知が一歩前進したことであり、その時点ですでにその研究は「役に立っている」のではないだろうか。

「学力コンテスト」は数学の魅力を伝え、ときには後進を育てる側に人を招き、ときには好きを本物にして研究者に至らせる。日本の科学研究の川上の川上にいる。

神田憲行(かんだ・のりゆき)

1963年、大阪市生まれ。関西大学法学部卒業。大学卒業後、ジャーナリストの故・黒田清氏の事務所に所属。独立後、ノンフィクションライターとして現在に至る。主な著書に『ハノイの純情、サイゴンの夢』『「謎」の進学校 麻布の教え』、最新刊は将棋の森信雄一門をテーマにした『一門』(朝日新聞出版)。