開催が2021年夏に延期された東京オリンピック・パラリンピック。昨年秋に来日した南スーダン共和国の選手団は、そのまま日本に残り、メダルを目指して激しいトレーニングを積んでいる。同国は2011年に独立した「世界でもっとも新しい国」。だが、紛争や貧困の影響で選手は練習もままならず、群馬県前橋市が手を差し伸べた。彼らの五輪への意気込みや、母国の生活、家族への思いに迫った。(文・写真:写真家・田川基成/Yahoo!ニュース 特集編集部)

五輪延期でも前橋市内でトレーニング

梅雨明けが間近に迫り、日差しが届いた7月末。群馬県前橋市の青色の陸上トラックでは、懸命にリレーを練習する選手たちがいた。

「ハイッ!」

威勢のいい日本語で、バトンを渡す声が響き渡る。

南スーダン出身の陸上競技の選手団だ。選手は男性3人、女性1人で、男性コーチ1人を加えた計5人。昨年11月、東京五輪のために来日した。以来、前橋市内の運動場で、週に5日間のトレーニングを続けている。

選手たちが練習する前橋市内の王山運動場

選手4人の出場種目は、女子100mと200m、男子400mと400mハードル、男子1500m、そしてパラリンピックの男子100mと200mだ。南スーダンとしては2016年のリオデジャネイロ五輪以来2回目の参加となり、国民の期待は高い。

「アブラハム! あと1周頑張れ!」

ボランティアでヘッドコーチを務める日本人の吉野宏さん(66)が声を張り上げる。前橋市陸上競技協会の理事長も務めていて、彼らの指導やサポートをしたいと手を挙げた。練習は午後1時のランニングに始まり、ハードルを使った準備運動、ダッシュなどを行ってから、それぞれの競技種目に合わせた個別メニューに移る。吉野さんが言う。

男子400m、400mハードルに出場するアクーン・ジョセフ・アクーン・アクーン

「選手たちはみんな自己流で、体系的なトレーニングの方法を知らないようでした。だけどその分、伸びしろがたくさん見えるので、指導のやりがいはあります」

選手たちは黙々と練習に集中する。しばらくトラックの上を全力で走り込むと、芝生の上で数分の休憩をとり、また走り出す。そうして3時間ほどの練習が続いた。

コーチの吉野宏さん(左)

「リレーは出場種目ではないんですけど、せっかく日本に来てくれたので取り入れています。将来、国に帰って指導者になることも考えて、いろいろな練習方法を教えています」

練習には2〜4人のボランティアの英語通訳も参加している。五輪アスリートの練習だけに緊張感はあるものの、休憩中は和気あいあいとした時間が流れていた。

選手たちは母国では十分な練習に取り組むことができなかった。紛争が続き、深刻な食糧難に陥っていたためだ。

市民ボランティア通訳が練習に参加し、選手たちの補助も行っている

食糧難の母国で

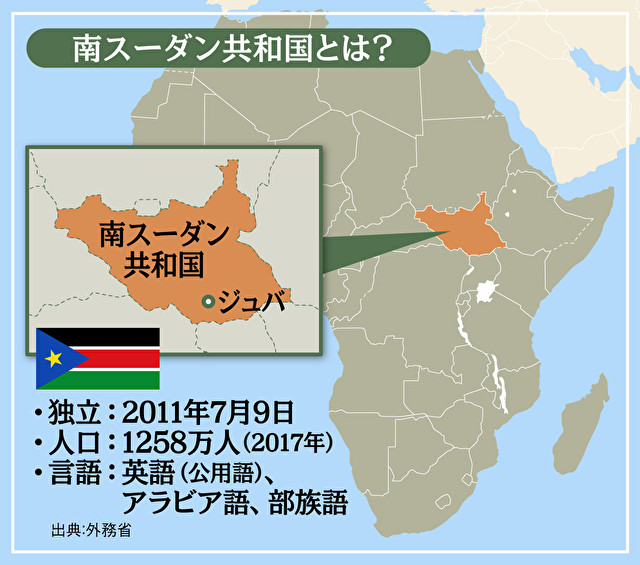

アフリカ北東部に位置する南スーダンは、2011年にスーダンから分離、独立したばかりの新しい国家だ。英国とエジプトによる共同統治が行われていたがスーダンは、1956年に独立を果たした。しかし、その後、北部イスラム圏のアラブ系住民と南部キリスト教圏のアフリカ系住民の対立が半世紀にわたって続き、国内は混乱を極めた。約200万人が死亡した内戦の末、南スーダンは独立した。

(図版:ラチカ)

だが、すぐには安定しなかった。2年後の2013年、南スーダン国内で紛争が発生した。2大民族のディンカ族出身のキール大統領と、ヌエル族出身のマシャール第一副大統領の対立が背景にあったとされる。その後も複数の部族間対立が続き、2018年の和平合意までに220万人が国外に逃れて難民となり、200万人が国内避難民となった。2017年当時の全国民は1258万人で、3人に1人が住居を追われたことになる。

南スーダン内戦終結へ、反政府派トップが首都帰還(2014年2月 写真:ロイター/アフロ)

右手に先天的な障害があり、パラリンピックの男子100mと200mに出場するクティヤン・マイケル・マチーク・ティンさん(29)は母国での生活は厳しかったと話す。

「食事は、ポショというトウモロコシの粉を炊いたものと野菜を少し食べるだけ。1日に1食か2食を交互に繰り返すような日々でした」

マイケルさんは首都ジュバの西部にある村の出身で、家族は自給自足の農家だ。現金収入がほとんどなく、肉や魚、米はめったに買うことができなかったという。

「食事が足りなくて力が出なかったから、ハードな練習ができなかった。僕の村には陸上のトラックがなくて、小石が転がる土のグラウンドを走っていました。シューズを買うこともできなくて、練習着も着の身着のままでした」

南スーダン初のパラリンピック選手、クティヤン・マイケル・マチーク・ティン

南スーダン初のパラアスリート

マイケルさんは2012年に高校教師に勧められて陸上競技を始めた。すぐに頭角を現し、南スーダンのパラアスリートでトップの選手となった。今回、同国初のパラアスリートとして東京パラリンピックに臨む。

そんな南スーダンとは日本も浅からぬ関係があった。2012年1月から2017年5月までの5年4カ月、国連の南スーダンの国家独立の支援として、国連平和維持活動(PKO)に参加していたからだ。350人規模の自衛隊施設部隊が派遣され、首都ジュバの道路整備や、国内避難民の支援などを行った。また自衛隊とは別に、外務省の外郭団体である国際協力機構(JICA)が、ジュバを流れるナイル川の架橋と港湾整備、農業支援やスポーツ支援にも関わってきた。

だが、選手たちに尋ねてみると、そうした日本の活動を具体的に知っている人はいなかった。マイケルさんは言う。

「日本が国連PKOに入っているのはなんとなく分かっていた。だけど、日本人の姿を見たことはなかった。2016年の全国スポーツ大会の開会式で、自衛隊員が太鼓をたたいているのを見たのが初めてでした」

国連南スーダン派遣団。自衛隊約400人も活動(2014年1月 写真:ロイター/アフロ)

自衛隊にとって、南スーダンのミッションは緊張を強いられるものだった。2013年からの内戦では、約19万人(2018年4月時点)が戦闘で殺害されたことが英ロンドン大学の調査で推計されているが、2016年7月には、自衛隊のPKO部隊が作成する「日報」で、自衛隊の宿営地付近で「戦闘が生起」、「流れ弾には注意が必要」と記されるほど銃撃戦が展開されていた。のちにこの戦闘や日報の事実が明らかになり、2017年5月、自衛隊は撤収することになった。

選手たちはそうした事実を知らなかった。マイケルさんが続ける。

「銃撃戦は国のいたるところで起こっていましたから。あまり特別なことではなかったです。ただ、僕の村は農村なので直接被害はなく、比較的平和な場所でした。それで僕自身は避難をせず、陸上競技を続けることができました」

2019年の国連3機関の発表によると、南スーダンでは人口の半数以上に当たる635万人が、深刻な食料不足に陥っている。マイケルさん以外の五輪選手たちも事情は変わらなかった。

リレーの練習をするマイケル

ウガンダで学業とトレーニング

男子1500mに出場するグエム・アブラハム・マジュック・マテットさん(21)は、南スーダン中央に位置するイロルという町の出身だ。8歳から20歳までは、隣国ウガンダで育った。内戦のためアブラハムさんらに十分な教育を受けさせることができないと考えた父親は、自身は南スーダンに残り、アブラハムさんを含めた家族をウガンダに移住させた。

「ウガンダで一緒に暮らしていたのは父の再婚相手の家族です。そこから僕は学校に通いました。ただ、南スーダンに残って働いていた父が2012年に病死すると、僕以外の家族は南スーダンに帰国せざるをえなくなりました」

その後、高校に進学したアブラハムさんの生活費は、南スーダンにいる実兄が負担した。しかし、その仕送りも1年ほどで苦しくなる。アブラハムさんが陸上を始めたのはその頃だった。

「競技を始めてからすぐ、僕には走る才能があることが分かりました。それで、高校2年生以降は学校から奨学金をもらえることになり、ウガンダに残って、学業とトレーニングを続けることができたのです」

ただ、ウガンダでの生活は楽でもなく、「食事も満足に食べることはできなかった」とアブラハムさんは言う。

前橋市役所内の食堂で昼食をとる選手たち

来日後、選手たちのフィジカル面や競技記録は目に見えて向上した。

「食事をしっかりとれるようになったので筋肉がつき、8カ月間で体重が4キロ近く増えました。トレーニング後の疲れもすぐ取れるようになった。だから今は練習に集中できている」

アブラハムさんの1500mのベストタイムは、6月のタイムトライアルで記録した3分46秒64。来日後の半年間で、10秒以上も速くなったという。男子の日本記録は3分37秒台なので、急速な進歩を遂げていることがわかる。800mでは、7月の群馬県の大会で1分51秒65を出した。

男子1500mに出場するグエム・アブラハム・マジュック・マテット

「アブラハムは、特に800mでは日本のトップアスリートに迫るレベルまで来ていますね。これからオリンピックまで練習を積み重ねていけば、まだまだ伸びると思います」

ヘッドコーチの吉野さんはそう期待を込める。

前橋市が1年間の長期合宿を提案

前橋市が選手たちの受け入れを決めたのは2019年7月。JICAから、合宿地として協力の打診を受けてのことだった。

前橋市文化スポーツ観光部スポーツ課課長の桑原和彦さんは、当初は2週間程度の合宿を想定していたと話す。

「しかし、JICAから紛争が続いた南スーダンの内情を聞き、選手たちが母国では練習に集中できないことを知りました。それで市長から、長期合宿を提案することになりました」

前橋市文化スポーツ観光部スポーツ課の桑原和彦さん(右)と内田健一さん

そうして、選手たちの練習と生活を全面的にサポートする計画が動き出した。来日する5人の1年間の滞在費用と見込まれた約2000万円は、クラウドファンディング型のふるさと納税を活用。市民から通訳ボランティアも募った。

そして、2019年11月14日に国内選考を勝ち抜いた選手たちが来日した。

来日時の様子(前橋市役所提供)

選手たちの住まいは、市内の長期滞在型の宿泊施設を活用。午前中は語学学校で日本語の授業を受け、午後はトレーニングに臨む。6月からは、彼らの強い希望で、週に1回パソコンの授業も始まった。

前橋市スポーツ課の職員が常に同行して送迎や通訳などを行っており、練習がない日には、市内の小学校や保育園を訪問したり、自治会の新年会や餅つきに参加したりするなど、市民との交流も広がっている。

Fuji Language School でパソコンを学ぶ

桑原さんは「市民の方に温かく見守っていただいているのを感じます」と言う。

「選手たちが日本語を学び、『ありがとうございます』『こんにちは』など簡単な言葉が使えるようになったことも大きいです。小学校を訪問した時は、子供たちからサイン攻めにあっていましたよ」

自治会の餅つき大会に参加。2020年1月4日(前橋市役所提供)

笑わなかった選手たち

これまで、とくにトラブルも起きていないとスポーツ課の内田健一さんも言う。

「彼らは時間に正確だし、チームとしての規律もあります。代表アスリートとして国を背負うものも大きいのでしょう」

唯一の問題といえば、来日してしばらくの間、笑顔を見せることがほとんどなかったことだ。彼らに日本語を教えているFuji Language Schoolの本間昌治郎校長が言う。

語学学校の課外授業(Fuji Language School提供)

「彼らはとても寡黙です。最初の頃の授業では、何を話しかけても反応が乏しく、教室は凍りついたように静まりかえっていました。紛争が続いた南スーダンの国民性なのでしょうか。陽気な他のアフリカ出身の生徒とはまったく違うタイプでした」

そんな選手たちも、学校側が経験豊富な教師を担当にしたり、実生活に近づけた形で語学を教えるなどの工夫を重ねたりすると、表情が少しずつほぐれていった。年が明けた頃からは、教室で自然な笑顔を見せるようになった。

女子100m、200mに出場するモリス・ルシア・ウィリアム・カルロ

選手たちは日本で生活する中で、自身の進路についても考えを広げていた。女子100mと200mに出場するモリス・ルシア・ウィリアム・カルロさん(19)は、トレーニング以外の時間では真剣なまなざしでパソコンの画面に向き合い、Excelの使い方を学んでいる。将来は医師になりたいと言う。

「オリンピックが終わったら、大学に入ってまずは生物学を勉強したいです。そして将来は医学を学び、病気の人を助けたい。南スーダンは、治療を受けられなくて困っている人がたくさんいるから。とはいえ、陸上競技と勉強の両立はとても難しいと思うけど」

だが、目標としていた五輪は突如、延期されることとなった。

延期された東京五輪

2020年3月24日、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行のため、東京オリンピック・パラリンピックの1年の延期が決定された。前橋市はこれを受けて7月22日、南スーダン選手団の受け入れを大会終了まで1年間延長することを発表した。

選手たちは複雑な気持ちだったと、前出のマイケルさんは振り返る。

マイケルとルシア

「アスリートとしては、あと1年かけて練習ができるチャンスでもあります。でも、南スーダンで一人で暮らす母にそれを伝えると、『心配だから帰ってきてほしい』と言われました」

農家だったマイケルさんの父は2008年に病死。残された母は一人、村で自給自足の生活を続ける。その母のことが気がかりだった。

「国際電話で母と話すうちに、しだいに延期のことをポジティブに捉えてくれるようになりました。今は『私のことは心配せず、日本で練習に集中して』と言ってくれている。来年大会が終わり、南スーダンに帰った後の生活は、どうなるか正直わかりません。だから、オリンピックでいい結果を出すしかない。そして来年までサポートしてくれる前橋市にはとても感謝しています」

選手たちを支える意義は大きい

前橋市は支援の延長を発表したものの、選手たちのビザは入国からちょうど1年に当たる2020年11月まで。これを来年の9月まで延長できるよう、現在、関係機関と調整をしている。それ以外にも、選手たちの滞在費の調達、日常生活のサポート、通訳、トレーニングの補助と、やるべきことは多い。

人口約33万5000人の地方都市で、これは決して軽い負担ではない。だが、前橋市にとって、南スーダンの選手たちを支えることに意義はあると前出の桑原さんは言う。

「南スーダンではNUD(National Unity Day=国民結束の日)という全国スポーツ大会が、国民を一つにまとめる象徴になっていると聞きました。スポーツが民族紛争を解決し、国づくり、平和づくりに貢献できる。五輪やパラリンピックに出場する彼らを支えることも、もちろんその一環です。私たちが彼らに教えてもらうことも多く、前橋市としてもよい勉強になっています」

南スーダンでは出身地域や民族の異なる若者の交流促進を目指した全国スポーツ大会「National Unity Day(国民結束の日)」を2016年から開催している(写真提供:久野真一/JICA)

南スーダンでは2016年以降、NUDが毎年開催されるようになった。これはJICAが企画に協力し、スポーツを通して南スーダン国民を一つにし、平和を実現することが目的だ。全国各地から首都ジュバにやってきた選手たちは同じ宿舎に寝泊まりし、民族対立を乗り越えて大会に参加する。

今回来日した選手たちも、このNUDで好記録を収めてきたメンバーだ。前出のアブラハムさんが言う。

「スーダンから独立した時には協力していた国民が、その後、民族に分かれて対立し、紛争をした。それはとても悲しいことです。でも、陸上競技は民族とは何の関係もありません。ただ平等なアスリートとして、記録を競うだけ。NUDも同じですが、オリンピックに出場することは、南スーダンという新しい国を代表すること。だから、とても意義がある」

練習の合間に会話をする選手とコーチ、ボランティア通訳

選手たちは3月に東京オリンピック・パラリンピックの延期が発表された後も、そのままコンディションの照準を夏に合わせ、7月中旬の群馬県陸上競技選手権大会に参加したり、タイムトライアルに取り組んだりしてきた。疲労はピークに達していたが、これからまた来年に向けて練習を重ね、コンディションを整えていくという。

「今日は晴れたな。君たちの得意な夏だ!」

夏の青空と太陽の下、ヘッドコーチの吉野さんが選手たちに声をかけた。

田川基成(たがわ・もとなり)

写真家。1985年生まれ、長崎県出身。北海道大学農学部森林科学科卒業。東京で編集者、記者を経て独立。移民と文化、土地と記憶などをテーマに写真作品を制作している。認定NPO法人難民支援協会が運営するウェブマガジン「ニッポン複雑紀行」でも撮影を担当。千葉県に住むバングラデシュ移民家族の5年間を撮った写真展「ジャシム一家」で第20回(2018年)三木淳賞受賞。2020年10月、故郷・長崎の島嶼部の4年にわたる旅を記録した写真集『見果てぬ海』(赤々舎)を刊行予定。motonaritagawa.com