野村佐紀子

ネット配信作は「非映画」か――それでも「資金を回収できないと次が作れない」、行定勲の決断【#コロナとどう暮らす】

2020/07/15(水) 18:01 配信

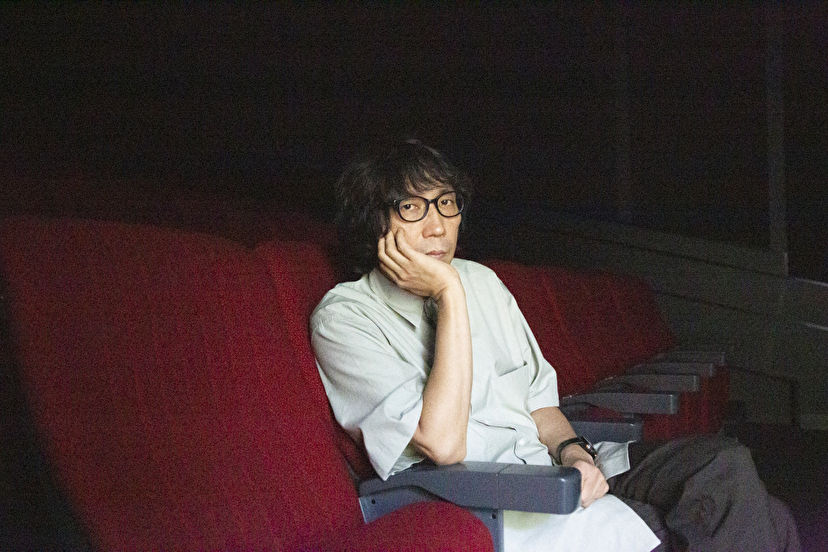

オリジナルコロナ禍で映画界も打撃を受けている。行定勲監督は、新作2作が公開延期となった。そんななか、4月に急遽、完全リモートで製作した新作をインターネットで無料配信。公開延期作のうち1作は今月、公開と同時に定額制動画サービスで配信する。ただし、従来の業界の定義からすれば、「映画」扱いされるのは難しいという。その場合、賞レースの対象から外れることもある。映画館での上映と、ネット配信。収益を上げて次の製作につなげるにはどうすべきか、「映画」とは何を指すのか、監督に聞いた。(取材・文:内田正樹/撮影:野村佐紀子/Yahoo!ニュース 特集編集部)

むちゃくちゃなことをしているつもりはない

今春、映画監督の行定勲(51)は、2本の新作映画がコロナ禍の影響から公開延期に追い込まれた。『劇場』(公開予定4月17日)と、『窮鼠はチーズの夢を見る』(同6月5日)である。『劇場』公開延期の発表は、公開日の直前(4月11日)のことだった。

「長年の勘から、この2本の映画は『近年の自分の代表作になる』という強い手応えがあった。『今年はいい年になるといいな』と思っていたのですが。初めの頃、延期は前向きに受け止めていました。致し方ない事態だし、お客さんにも良い状態で観てもらいたかったから。でも徐々に、『これは本当に公開できるのか?』と不安な状況になっていった」

インタビューは、7月、透明パネルが設置された会議室で行った

『劇場』は芥川賞作家・又吉直樹の同名小説の映画化で、主演を山﨑賢人、ヒロインを松岡茉優が務めている。演劇の世界で夢を追う青年と、それを支える恋人が織り成す7年間の恋物語は、関係者の評判も上々で、当初は全国280スクリーンでの上映が決定していた。ところが、コロナ禍で状況は一変、公開に暗雲が立ち込める。

「出資を予定していた会社から『もう出資がかないません』という言葉を聞かされた。280スクリーンという評価を受けた以上、公開を全国に知ってもらうため、それに見合った宣伝費で撃つべき弾を撃った後だった。公開を仕切り直して、直前の宣伝もなくただ流しても観客は戻ってこない。劇場も困窮しているなか、目標の興行収益も見込めないのに、これ以上は宣伝費も上乗せはできない。『リクープ(資金回収)できない』と判断されたわけです」

「商業映画は資金が必要なので、絶対に利益を出さなければならない。まずはリクープをして、さらにプラスアルファの収益を出して次の作品につなげるのが目標です。リクープすらできないと、特に僕が撮っているようなミニマムな人間関係を描く中規模作品は製作を後回しにされてしまい、どんどんと作りづらい状況に陥ってしまう。それだけは何としても避けながら、どうすれば観客に『劇場』が届けられるのかを真剣に考えました」

そして、6月25日、事態は急展開する。配給が松竹/アニプレックスから製作幹事の吉本興業へ移管。上映規模を全国20館のミニシアターに縮小したうえで、7月17日に公開することに。しかも、劇場公開同日からAmazon Prime Videoにおいて全世界独占配信されると発表されたのだ。

劇場用の新作日本映画が、公開同日から、しかも世界に向けて配信されるというケースは極めて異例だ。日本のAmazon Prime Videoとしても初の試みとなる。

「作品は映画祭を通じてさまざまな国々の人に知ってもらい、『うちでも上映したい』と手を挙げてもらう。でも今回は従来の順番に習わず、日本と本国のAmazonの判断で一気に200カ国以上もの配信が決まった。僕の過去作でも、『GO』(2001年)や『世界の中心で、愛をさけぶ』(2004年)で、たしか最大60カ国ぐらいだった。コロナ以前には想像もつかなかった」

当初、Amazon Prime Video側は、自社サービスでの独占公開を『劇場』の製作委員会に申し出ていた。だが、行定は映画館の上映にこだわった。

「僕の意向をAmazonに理解してもらい、映画館での同時公開にもオーケーを出してもらいました。僕としては映画館の今後につなげたいという思いもあった。映画館側も、作品の力を信じてくれたから、配信があっても上映を決めてくれたのだと受け取っている。あとは、これを映画関係者がどう捉えるかが大きい」

現在、日本映画製作者連盟は、まず映画館のみで公開される作品を“映画”と規定している。つまり『劇場』は、日本映画の定義から外れた“アザー・デジタル・スタッフ”(ODS)と呼ばれる“非映画コンテンツ”として扱われる可能性がある。例えば、日本アカデミー賞の選考基準には、「先に配信、TV放送されたもの及びそれの再編集劇場版は新作映画とみなしません」と記載されている。同日公開についての明確な言及はない。

「昔からの決まり事だし、自分で選んだ道なので『映画ではない』と言われてしまえば『そうか』と納得するしかない。ただ、(映画扱いされない作品に出演したことで)俳優の評価の場が奪われてしまうのはつらい。やっぱり、彼らの演技が良いと思ってもらえるのなら、一つでも二つでも評価を与えてほしいという願いもある」

行定は、「誰がどういう観点から、作品を観て『これは映画だ』と決めるのか、そんなこと、今まで考えもしなかった」と苦笑する。

「僕自身、日本映画界に育ててもらったと思っているし、むちゃくちゃなことをしているつもりはない。体制に反旗を翻すつもりも、革命を起こそうというつもりも更々ない。結局は、作った人間が『これは映画だ』と胸を張って言えるかどうかだと思う」

©2020「劇場」製作委員会

「文化なんて後回しだよ」という言葉には、やっぱり傷付く

4月7日以降の自粛期間中も、行定は新しい映画を手掛けていた。完全リモートで撮影されたショートムービープロジェクト『A day in the home Series』である。

「僕自身、好きなことを生業(なりわい)にしてきたので覚悟はしてきたし、ある意味、いつ淘汰されても仕方がないと常に思いながら映画と向き合ってきた。でも『文化なんて後回しだよ』という言葉を耳にすると、やっぱり映画人はみんな傷付くわけです。僕は人々に気付きや豊かさをもたらしてくれる文化の力を絶対的に信じている。だったら、もう傷付く前に是が非でも新作を発表したほうがいいんじゃないかと。何より、僕自身、公開延期のもやもやを打破したかったし、何かを発表して、観客の存在も確認したかった」

4月24日にYouTube上で無料配信された『きょうのできごと a day in the home』には柄本佑、高良健吾、永山絢斗、アフロ(MOROHA)、浅香航大、有村架純が出演。5月17日配信の『いまだったら言える気がする』には、中井貴一と二階堂ふみ、アイナ・ジ・エンド(BiSH)が出演している。

『A day in the home Series』の第1弾『きょうのできごと a day in the home』。Huluで独占配信中 ©2020 SS/ROBOT

役者は全員がノーギャラ。ヘアメイクや照明は役者各々に判断を委ね、“自粛生活下”という設定のもと、撮影は全てリモート会議ツールを使って行われた。

「役者は一流ぞろいなのだから、本当はお客さんからお金を取ったほうがいい。でも、『これは文化への奉仕。今まで映画を観てくれた人たちへの奉仕』と役者たちに伝えると快く賛同してくれた。脚本家と相談してから3日後には脚本が仕上がり、1週間後にはキャスティングが固まって、2週間で配信に漕ぎ着けた。1作目は公開日の前日に撮影し、一晩でテロップや音を調整して、YouTube上にアップした。ある意味、不完全な映画の作り方ですよ。カメラマンもいないし、照明も美術もいない。要は脚本だけ用意して、あとは役者主体で演じてもらうだけ。僕からはリハーサルを1回やって、『あのシーンはこうだったらいいかもね』とアドバイスを言った程度で、役者のアドリブも入っています」

せりふの随所に映画監督の名前やさまざまな名作のタイトルをちりばめた、“映画愛”に溢れた2篇のショートムービーは公開終了(6月4日)までに合計32万回再生された。

「公開終了後、Huluが配信に手を挙げてくれた(※現在Huluで視聴可能)。そこで得る配信料は、一部経費を控除した後、いま困窮している医療従事者の方々や映画関係者に全て寄付します。最初は無料で、後から配信会社が手を挙げてくれたという流れになったのはうれしかった」

第2弾『いまだったら言える気がする』。Huluで独占配信中 ©2020 SS/ROBOT

今回のショートムービープロジェクトは、近日中に3作目の公開が予定されている。

「『映画館に行く日』という映画を作ります。真夜中の部屋で一人観て泣くという体験もいいけれど、やっぱり映画は、映画館に行くまでの道のりから、家に帰るまでの記憶が込みの体験であってほしい」

「僕はNetflixでアルフォンソ・キュアロンの『ROMA/ローマ』(2018年)を観て、『何だ、このラストシーンは』と感動して、映画館に足を運んで、もう一度観た。スクリーンから受け取る情報量が配信とは全く異なるので、ラストを知っていても別物として楽しめた。その時、僕の中で『映画館は絶対に失われない』という意識がさらに強まった――『劇場』のラストシーンにも“ある仕掛け”を用意しています。それはやはり映画館で観てもらうことを前提に、あたかも観客が物語のなかの“劇場”にいるように感じてもらえるよう設計したつもりです。配信で観た人も、ぜひ映画館で観てほしい」

さまざまな仕組みが変わる時期に差し掛かっている

観客、作り手、配給、映画館、そして動画配信サービス。最後に、この5者のアフターコロナにおける理想的な関係性について聞いた。

「とにかくこれまでのように映画が作られて、スクリーンで見てもらうことが僕のなかでは最も重要で絶対です。それがありつつ、セパレートした形でどう配信と共存していくか。“多様性”という発想で作品を扱っている配信会社は、もはや世界全体を一つのポットとして考えている。ともすれば世界中に配信される可能性があるのだから、作り手の意識も当然のように変わってくる」

「一方、日本映画の配給は、どうしても目の前の一作がヒットするか、しないかでジャッジされてしまう。僕がいま一番危惧しているのは、日本の映画会社が『もう確実に当たる映画しか作りません』といった姿勢になってしまうこと。僕はいまだに企画を出した瞬間、配給側の人から『これ、観客、来ますか? ヒットしますかね?』とよく言われる。もちろんたくさんの人に観てもらうつもりで作っているし、ヒットを狙うことも嫌いじゃないけど、本当は愚かな考え方だと思うし、『そんなの分かんねえよ』とも思う」

「予算を削られてまず疲弊するのはスタッフです。これは世界中の監督たちが驚いていることだけど、例えば日本では監督や脚本家の権利は“監督料”や“脚本料”でしかなく、そこに自分たちのロイヤリティーはない。つまり、仮に大ヒットしても、追加の報酬は二次使用からしかもらえない。だったら、本当に作りたいものは『A day in the home Series』のようなオリジナルの自主映画にして、ネット配信でダイレクトに利益を回収するのも選択肢の一つになる」

「『劇場』はたまたま実験的な公開になったけど、多様性が感じられる作品なら、また配信側から手を挙げてもらえるかもしれない。何が正しいのかはまだ分かりませんが、コロナによって、さまざまな仕組みが変わる時期に差し掛かっているのではないかと感じています」

行定勲(ゆきさだ・いさお)

1968年、熊本市生まれ。『GO』(2001年)で日本アカデミー賞最優秀監督賞など、数々の映画賞を受賞。『世界の中心で、愛をさけぶ』(04年)が大ヒット。近年の作品に『ナラタージュ』『リバーズ・エッジ』などがある。『劇場』は7月17日に全国劇場公開、Amazon Prime Videoで全世界独占配信。『窮鼠はチーズの夢を見る』は9月11日公開予定。

内田正樹(うちだ・まさき)

1971年生まれ。東京都出身。編集者、ライター。雑誌『SWITCH』編集長を経て、2011年からフリーランス。国内外のアーティストへのインタビューや、ファッションページのディレクション、コラム執筆などに携わる。