リーダーらしき男性は左手で傘をさし、右手に鉄パイプを握っていた。20歳そこそこだろうか。黒の上下にマスクとヘルメットを着用し、目元しか見えない。道路には、ガラス瓶やレンガが砕けて散乱している。男性のすぐ後ろには、水泳のビート板やベニヤ板の盾と雨傘を持つデモ隊が1000人ほど連なっていた————。2019年11月。中国政府による強権的な支配を嫌う香港の抗議活動は、香港理工大学で激しい衝突を引き起こした。警官隊と対峙(たいじ)したのは、若い学生たちだ。高校生らのティーンエイジャーも少なくない。彼ら彼女らは何を見たのだろう。何を考えていたのだろう。(文:岸田浩和、写真:Viola Kam、動画:岸田浩和/Yahoo!ニュース 特集編集部)

11月16日からの数日間 香港理工大にて

交差点を挟んだ通りの向こう側には、完全装備の警官隊がいた。銃口はデモ隊に向いている。

午前10時半、警官隊が「警告 催涙煙」と書かれた旗を揚げた瞬間、破裂音が響き、缶詰大の催涙弾が白煙を噴きながら降ってきた。

11月17日の衝突現場。デモ隊に向け、警察が放水銃で催涙剤を放つ

デモ隊。催涙弾を打ち返すラケットを握っている

デモ隊側で取材を続けていると、弾頭を警官隊に投げ返す参加者が見えた。テニスのサーブのようにラケットで打ち返す者もいる。警官隊までの距離は100メートル以上。投げても届かない。警官隊はゴム弾なども使用していた。直撃を受けると、痛みと青あざがしばらく消えない。救護ボランティアや取材中のインドネシア人記者もけがをした。

この日の午後には、鎮圧用の放水車も投入された。高圧で放たれる水は催涙剤入りだ。触れると、激しい痛みを伴って皮膚は腫れ上がる。

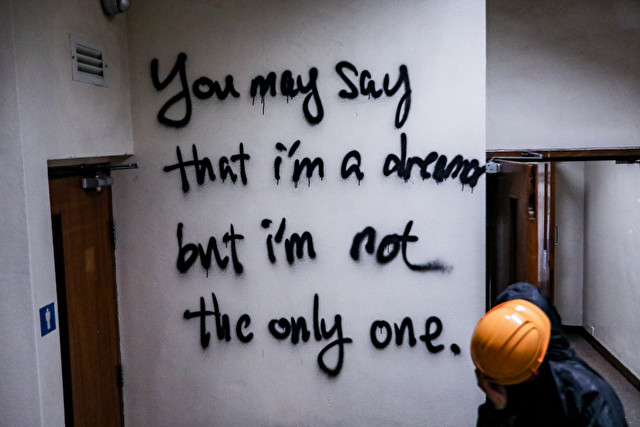

理工大の校舎内に残された、ジョン・レノン「イマジン」の一節。ただし、本当の歌詞には「that」がない

レインコートは放水銃対策

取材中の私も放水のしぶきを浴びた。ゴーグルの隙間から薬剤が入り、目頭が焼けるように痛い。火炎瓶が弾ける音、催涙弾が跳ねる音……。すぐそばで音がしても、目の痛みで歩くこともできない。催涙弾の煙も吸い込んだ。鼻の奥に痛みが走り、咳き込んで呼吸もできない。

救護チームが後方に運び出してくれた。そのうちの1人、女性ボランティアが目に入った薬剤を手際よく洗い流してくれる。

「顔を拭くときは、乾いたティッシュやタオルを使ってください。しばらくは、ウエットティッシュで顔を拭かないでください。催涙剤が広がって顔じゅうがヒリヒリしますから」

手渡されたポケットティッシュの袋には「ピカチュウ」。マスクを外した彼女は、明らかに10代だ。彼女だけではない。香港理工大学の内側にいると、参加者がマスクを外す場面に遭遇する。彼ら彼女らは実に若い。思った以上に若い。

「これは大変だ、と」 22歳の男子大学生

22歳の男子大学生に取材で会った。自らを「ミッキー」の愛称で呼ぶ。今後も訴追の恐れがあり、素顔や本名は明かせないという。

「同じ大学生の友人に誘われ、デモに参加するようになりました。これまで、政治に興味はなかった。でも、ネットで記事を読み始めたら、すごいことになっている。同年代や自分より年下の人が体を張っているんです。これは大変だ、と」

最初の参加は6月9日だった。主催者発表で100万人。彼はそこで「香港の自由が失われつつある」と危機感を覚えた。その後も街頭などで同年代の姿を何度も目にし、「自分に何ができるか」を考え続けたという。

「ミッキー」。逮捕の恐れがあるため、本名も素顔も明かせないという

11月16日、香港理工大には1人で来た。SNSで「人手が足りない」という学生らの書き込みを見たからだ。

校舎のバルコニーに行くと、石や火炎瓶を投げるグループ、手渡すグループ、作るグループなどが動いていた。この日初めて集まった人たちで役割分担したグループもあったらしい。みんな、スマホのチャットアプリや掲示板を使い、誰かの呼び掛けに誰かが応じるかたちが続いた。

大きな衝突に発展した翌17日もミッキーはこの場にいた。物を運んだり、投石器の発射台を担当したり。様子が変わったのは、夜になってからだ。大学に通じる道路が全て封鎖され、「校内と周辺にいる者は全員、暴動罪で逮捕する」というアナウンスが警察車両から流れた。暴動罪は最長で禁錮10年。かなり重い。

深夜も衝突が続いた

発砲する警察官

「このままだと中国と同じになる」

18日になると、ミッキーは脱出の方法を考え始める。警察とデモ隊がにらみ合う交差点から最も遠い校舎まで走り、斜面をよじ登って道路へ。通りかかった車に拾ってもらい、さらに遠くまで送ってもらった。

この日、現場では1000人近くが逮捕されている。彼自身、今後逮捕される可能性があると話す。

「家に帰ると、母が一言だけ、『無事でよかった』と。その後も普段通りに接してくれている。もちろん、デモへの参加を家族は知っています。母は、危ないから行くのをやめてほしいと思っているでしょう。でも、やめません」

――なぜ?

「このままだと中国と同じになっていく。自由に発言できなくなり、政治的な発言したら行方不明になる。今の香港に希望はありませんが、この運動を続けることが希望につながる。香港は香港市民のものでしょう?」

催涙剤を救護ボランティアに洗い流してもらうデモ参加者たち

衝突の一部始終を目撃した学生もいる。理工大以外の大学で学ぶ男子学生の「蕭(シュイ)」(20)もその一人だ。11月17日から22日にかけて理工大にいた。

「前日(16日)から警察は理工を攻撃していました。自分は行くつもりはなかったけど、『理工を守る人が足りない』という呼び掛けがあって……。徹夜になると思わなかったんです。警察の攻撃がやんだら帰ろうと思っていました。まさか、警察が唯一の出口も封鎖するとは。記者も救急隊も逮捕され、安全な逃げ道はなくなりました」

夜になると、警察は「超まぶしいライト」を大学に向けたという。外に出ようとする学生には催涙弾などを発砲し、追い返す。学生たちはキャンパスに囲い込まれ、食料や水も乏しくなった。

あちこちで炎が上がった

放水銃の青い水で汚れた手

「警察は、私たちの精神を崩壊させるように仕向けていたと思います。学校を訪問する職員や記者などに対しても、水と食べ物の持ち込みを禁止していました」

2日ほど過ぎると、デモ参加者はどんどん救急車に乗って大学を出た。それは“自首”を意味する。

「私も悩みました。救急車を呼ぶか、自力で脱出するか。救急車に乗れば予約逮捕(後日逮捕)です。大学内からも人が減っていく一方。焦って、不安で。トイレは水が詰まって、汚い水が足首くらいの高さに溜まっていた。臭いです。そのころはクッキーやカップ麺しか食べていません」

大学の内部に通じる歩道橋の屋根。デモ隊が置いた見張り用の椅子が残されている

何度も逃走に失敗し、それでも自力で外に出た。方法は秘密だという。

「まさか、警察が本当に大学を攻撃するとは思わなかった。前線にいた警察官には、学生への深い敵対意識がある。逃げさせず、許さず、です。僕たちは家へ安全に帰りたいだけだった。家族もデモを支持する側です。でも、あのときは家族から『早く外に出て』という連絡がたくさん届いた。(秘密裏に)逃げるときはビクビク。警察に発見されて逮捕されても(その事実を)誰も知らない。けがもしました。PTSDもあるかもしれない。平和な行動には参加しますが、しばらくは最前線に行かないと思う」

「本当に怖かった。でも自由を」 23歳の女性救護ボランティア

「警察が初めて催涙弾を使った6月12日のことです。友人に誘われて抗議活動に行くと、近くに催涙弾が投げ込まれました。周りはみんな一般の参加者ですよ。ビルの入り口に逃げ込もうと走ったら、人が殺到してパニック状態になって。私も身動きが取れませんでした。ひどかった。本当に怖かった」

「クロエ」(23)はあの恐怖をそう語った。

すぐ近くの救護テントにも催涙ガスが流れ込む。悲鳴と怒声が続いた。

クロエ。23歳

「なぜ、そんな場所に催涙弾を撃ち込むのか。それからです、活動に参加するようになったのは。私たちの声を聞かず、香港政府と警察は力でねじ伏せようとする。ひどいです。だから、香港の自由を守るために何か力になりたい、と」

彼女は救護の資格を持っていた。「救護チーム」に参加し、大きなデモに参加し続けている。香港理工大での11月16日からの抗議活動では、負傷者の救護を手掛けた。放水車の催涙剤を浴び、皮膚が腫れ上がったり、目に薬剤が入ったりして苦しんでいる負傷者。みんな自分たちと同世代かそれより若い。

「18日の明け方、警官隊が突入し、仲間が次々と逮捕されるのを目撃しました。私の知る限り、救護ボランティアや看護師、医師など50人以上が逮捕されました。でも、私は怖くない。6月のデモで催涙弾が飛んできた時が一番怖かった。(今回の11月の)理工大での衝突も激しかったですが、恐怖は感じません。もしビビってるなら、出掛けることすらしなかったと思う」

クロエも素顔を見せられない

――何があなたを駆り立てているのでしょう?

「香港の政府と警察は市民の税金で成り立っているのだから、警察は中国政府の意向に従うのではなく、市民を守るべきです。でも、今の香港政府には意思がない。中国政府の意のままに動いています。操り人形です。普通選挙ですら実現していません。選挙や(法的に)正しい方法で、政府に市民の考えを伝える手段がないんです。だからデモを行う。私たちにはそれしか方法がありません。救護隊の活動は人道的に正しいことです。デモ隊の全員が家に帰るまで、私は続けます」

「警察はティーンエイジャーにまで……」

元香港理工大学副教授の丁惠芳(ティン・ワイ・フォン)さんも、11月の同大でのデモに加わった。デモ隊メンバーではなく、参加者のメンタルケアを担う「相談窓口」をキャンパス内に設けたのである。ここで社会学の教員として働いた“土地勘”がある。ソーシャルワーカーの資格も持つ。

理工大学前

11月15日に活動を始めると、校舎の中で迷った若者たちが「相談窓口」に来た。

「まるで、観光地の案内所でしたよ。学外からやってきた子どもたち、若者が多かったからでしょう。明らかに大学生ではない、ティーンエイジャーの姿をたくさん見ました」

10代の若者たちには「香港の将来のために闘いたい」と話す者もいれば、「ただ友達と一緒に来ただけ」と言う者もいた。

「17日に警察の包囲が始まると、家に帰れず、不安がっている中高生がいました。約80人です。その解放を試みたのですが、警察は直接私たちの交渉に応じてくれなかった。18日、支援に駆けつけてくれた私の息子と一緒に再度、80人の解放交渉を試みました。ところが、その場で私も拘束され、結束バンドで後ろ手に縛られたまま逮捕されました。警察は交渉の余地すら与えない。非常に残念でした」

元香港理工大学副教授の丁惠芳さん

丁さんらは丸1日後に釈放された。

この間、警察は投降の意思を示す者や中高生にも催涙弾を撃ち込み、高圧的な拘束を行ったとされる。中学と高校の校長たちが連名で抗議するなどした結果、最終的に未成年は逮捕を免れ、キャンパスに取り残されていた約80人は解放されたという。

香港の“自由”を支えるデジタル技術

若者が参加し、拡大・長期化したデモの背景には香港特有の要因がある。香港大学ジャーナリズム・メディア研究所の鍛治本正人准教授によると、「どこからでも駆けつけることが可能な香港の狭さ」「高度に開かれたインターネット環境」が大きく作用した。

とくに、「デジタルネイティブ世代の存在」は大きい。彼らは自発的に協力し合い、秘匿性の高いチャットツール「テレグラム」や広東語の掲示板「LIHKG」を自在に使用。警察の動向を監視するオンラインマップ「HKmap」を運営するなどして警察に対抗していたという。

デモ隊によって敷石が掘り起こされた歩道。警察官は実弾を装備した銃を持っている

激しい衝突で理工大の建物はボロボロになった

鍛治本准教授は続けた。

「香港の若者は、親中派のフェイクニュースや情報操作も簡単に見破るんです。北京語話者を寄せ付けない、広東語コミュニティーが存在していることも大きかった。もちろん若者だけではありません。『過激な暴力行為は容認できないが、趣旨には賛同する』という大人は結構います。できる限り応援しようという大人たちは、デモ隊の何倍もの人数になるでしょう。そうした大人たちは(資金や物資などの面でも)デモ活動を陰で支えているんです」

丁さんによると、そうした大人たちには“後ろめたさ”がある。

「私たちの世代が一国二制度の問題を先送りにし、若者に押し付けてしまいました」

香港市民の不安 「希望はない」は変わるのか

民主派の大勝に終わった11月下旬の区議会選挙以降も、デモ隊と警官隊が衝突し、催涙弾と火炎瓶が飛び交う事態が起きている。

理工大のバルコニー。催涙弾が飛び込んでくる

1997年に英国から中国に返還され、香港の一国二制度はスタートした。その際にできた基本法によれば、「高度な自治を認める」期間は50年。既に23年が過ぎている。英統治下で150年間かけて育まれた自由と民主主義の風土は返還後、少しずつ損なわれてきたし、次の27年で完全に失われるのではないか。多くの香港市民は、その不安を根底に抱えている。

実際、香港と中国大陸の関係は、市民レベルでも微妙だ。

Tシャツの文字は「私はあなたを一人にしない」

デモに参加していた女子高校生(17)は「広東語を話せないので、大陸出身者だと思われていました」と話す。彼女自身は香港育ちだが、両親のルーツが大陸にある。6月のデモに参加して「ようやく周囲からも香港人と見られるようになった」。

ただ、デモが激しくなるにつれ、学校では、香港生まれの生徒が大陸出身の級友に「国に帰れ」と非難する出来事も起きた。これまではなかった溝である。

「大陸出身の先生がいるので、学校の中でうかつにデモの話はできません」とこの女子高校生は言う。

前出のクロエはこう言った。

「希望があるから、デモを続けているわけではありません。希望を見つけるために、私たちは行動しています。見つかるまで、それをやめることはありません」

建材に身を隠す

「私たちを助けてください」と書かれたボードを掲げる

岸田浩和(きしだ・ひろかず)

ドキュメンタリー監督、映像記者。シネマカメラを用いたニュースメディア向けの映像取材や短編ドキュメンタリーの企画制作を行う。台湾や香港、ミャンマーなど、アジアの民主化運動を継続取材している。近作の「SAKURADA Zen Chef」は、ニューヨーク・フード映画祭で最優秀短編賞と観客賞を受賞した。関西学院大学、東京都市大学、大阪国際メディア図書館で講師を務める。www.kishidahirokazu.com

Viola Kam

香港出身。イギリスでジャーナリズムやフィルム、メディアを学んだ後、2008年から上智大学大学院でグローバルスタディーズを研究。「写真なら言葉の壁を越えられる」と独学で写真を学んだ。同大学院を中退後、カメラマンに。主に音楽と社会運動をテーマに作品を発表している。https://shadowviola.wordpress.com/