「革命は終わりです」――。2019年7月、中米のニカラグアで向き合った初老の男性は、そう語った。彼はちょうど40年前、当時の独裁政権から自由を勝ち取ろうと革命戦争に参加した元ゲリラ兵士だ。新生ニカラグアで警察官となり国に尽くしてきた。ところが……。この国ではいま、かつて「革命の英雄」と呼ばれた男による独裁が進む。国民の不満は充満し、反政府運動は激しい弾圧を受け、多くの死者と負傷者を出してもいる。かつては、日本でも大きく取り上げられた革命。そのニカラグアで何が起きているのか。人々の間を旅した。(文・写真:柴田大輔/Yahoo!ニュース 特集編集部)

「自由に生きられる社会をつくりたかった」

ニカラグア革命とは、どんな出来事だったのだろうか。

当時の報道によると、1979年7月20日、独裁者から国を解放したゲリラ兵士を迎えようと、首都マナグアの中心部は20万の市民で埋め尽くされた。「自由、ニカラグア万歳!」「革命万歳!」。大歓声とともに、街中の教会から鐘の音が鳴り響く。

ニカラグアでは、親米派のソモサ一族による支配が43年も続いていた。それを左派の反政府組織「サンディニスタ民族解放戦線」が打ち倒したのである。中米の小国で起きた革命は日本でも大きく取り上げられ、例えば、読売新聞はその熱気を「男も女も老人も全ての市民が叫び歌い、口笛を吹き、そして泣いていた」(1979年7月21日夕刊)と伝えた。

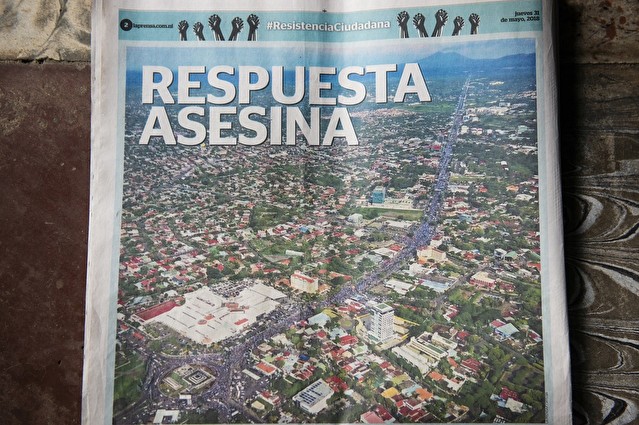

ニカラグア革命を伝える新聞=読売新聞1979年7月21日夕刊

当時19歳だったアントニオ・レイジェスさん(59)もその群衆の中にいた。

彼は18歳でゲリラ兵士となり、首都で市街戦を戦った。

「私たちはマナグアの貧しい地区でひどい生活をしていました。ゲリラが地区に来て『一緒に国を変えよう』と兵士を募集したんです。『自分の力で国を変えられる』と思うと、胸が熱くなりました。周囲の人と一緒に私もゲリラに入ったんです」

アントニオ・レイジェスさん

首都では激戦が続いた。

「私の役目は爆弾を仕掛けること。銃撃戦にも参加しました。近くで大事な仲間が何人も死にました。私もいつ死ぬかわからない。でも、自由に生きられる社会をつくりたかったんです」

革命の記念写真。ゲリラ兵士を迎えた首都マナグアの様子が写っている

支配者のソモサ一族は富と権力を独占し、異を唱える人々に徹底した暴力を振るっていた。体制に刃向かう者は、虐殺や暗殺などの手段も含め、徹底して迫害された。革命運動は、自由を求めるさまざまな立場の国民に支持され、保守派も加わった。

長い戦いの末に生まれ変わったニカラグアで、アントニオさんは警察官となる。

「『新しい国をつくるぞ!』と。希望にあふれていました。ソモサ時代の治安機関は残忍でした。だから私は愛情を持って市民に接したんです。困った人がいれば『コーヒーでも飲もう』と声を掛け、話を聞きました」

戦死したゲリラ兵士の碑

中道・左派の新政府は、誰も排除しない「新しい国づくり」を目指した。「識字運動」「医療無償化」「農地改革」「女性の社会参加」などを推し進めたほか、死刑を廃止して旧勢力への暴力的な復讐の機会も取り除く。これらの取り組みは世界中の注目を集めた。

アントニオさんも理想の社会をつくる一人として実直に働いたという。

その後、サンディニスタ民族解放戦線は1990年の選挙に敗れ、2007年に再び政権に返り咲く。だが、すでに多くのことが変わっていた。かつての同志で「革命の英雄」だったダニエル・オルテガ大統領が変貌したのだ。

街頭に立つ現政府の支持者たち

オルテガ大統領は党内の反対派を排除し、メディアを買収して政府の支配下に置いた。さらに最高裁の判事や最高選挙管理委員会に自身と近い人物を置き、大統領の連続再選を禁じた憲法を改正して「無限再選」を可能とした。2017年には夫人を副大統領に据えた。

アントニオさんによると、警察内部はこの「元英雄」の支持者ばかりになったという。

40年後の抗議デモ 「おまえの息子が死んだ」

2018年4月18日。

ニカラグア政府は、年金の減額や保険料の値上げといった社会保障制度改革を決定した。すると、まず、学生らが反発。SNSでデモを呼び掛けると、政府に不満を持つ人々の間で抗議の大波が広まった。

反政府デモに対する政府の対応は苛烈(かれつ)だった。警官隊のほか、退役軍人やサンディニスタ民族解放戦線の青年部らによる狙撃隊を組織。首都などが数カ月間、再び“市街戦”の舞台になる。自動小銃で武装する彼らに対し、市民はバリケードを築き、鉄パイプの手製「迫撃砲」や投石で応戦した。

市民の反政府デモに対し、警官隊は実弾入りの銃火器で対峙した=2018年4月20日(写真:AFP/アフロ)

警官隊に応戦する市民=2018年5月30日(写真:ロイター/アフロ)

この“市街戦”の様子をアントニオさんは警察署内のテレビで見ていたという。銃声が鳴り、血を流す人々を画面が映しだしていく。

この前後、息子が反政府活動に参加していることを知った。アントニオさんが「危険だ。もう行くな」と忠告すると、息子は「自由のためだ」と反論した。40年前の自分と同じだった。

5月30日、一連の衝突で子どもを失った母親たちが「平和的なデモ」を呼びかけると、首都マナグア中心部を50万人以上の市民が埋め尽くした。40年前にゲリラ兵士を迎えた市民の数を大きく上回っていた。ところが、政府はこの非武装デモに対し、狙撃隊を送り込んだ。

その夜、アントニオさんの携帯電話が鳴った。兄からだった。嫌な予感がした。

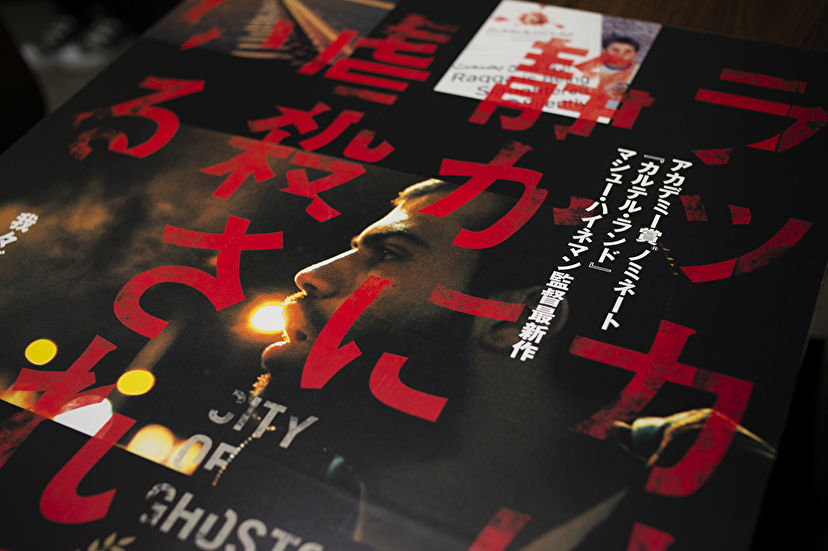

「平和的なデモ」の様子を伝える新聞。50万人の列は長さ10キロに及んだという

兄は「おまえの息子が死んだ」と告げた。デモに参加中、頭を撃たれ、即死だった。

これをきっかけに40年間勤めた警察を辞めたアントニオさんは、こう振り返る。

「(息子の死を聞いた瞬間)何も考えられなくなりました。ただ、もうここ(警察)では働けないと思いました。制服を脱ぎ、上司に差し出しました……。暴力はまっぴらです。(自分が参加した)革命政権はもう終わりだと感じました」

アントニオさんの息子の血が付いたニカラグア国旗

「今のニカラグアに自由はない」

2019年の首都マナグアは一見、普通の都会と変わらなかった。大勢の人が行き交い、前年の混乱は嘘のようだ。

もちろん、平穏は表面上のことである。国内の至る所で住民相互の“監視網”が築かれ、デモや集会といった反政府活動は抑え込まれているという。利用したタクシー運転手は「車の外で政治的な話はしない」と言った。

警備活動中の警察官。武装している

メディアへの締め付けも厳しい。

全国紙の「ラ・プレンサ」と「ヌエボ・ディアリオ」は、弾圧に走る政府を批判したところ、新聞発行に必要な用紙やインクの流通を止められ、大幅な紙面縮小を余儀なくされた。「ヌエボ・ディアリオ」のダグラス・カルカチェ副編集長は今年8月、取材にこう語った。

「経済的、物流的な締め付けの上に、記者が(政府側に)脅迫されています。すでに潰されたメディアもある。それでも私たちは弾圧には屈しない。事実を伝える役目を果たします」

このインタビュー後の9月末、同紙は結局、廃刊に追い込まれた。

「ヌエボ・ディアリオ」紙のダグラス・カルカチェ副編集長

政府によるメディア弾圧は続く。独立系テレビ局「100%ノティシア」のスタジオは警察に占拠されている

革命40周年式典の裏で市民が殺害された

ニカラグアのいまを知るこの旅では、多くの市民に会った。

「ブライアンの姉」もその一人だ。今年7月17日、22歳の弟ブライアンさんが自宅で警官に殺されたのだという。他の家族2人も重傷を負った。

「朝5時、警官は寝ている弟を撃ち、さらに殴って殺したんです。その後、彼らは他の家族も撃ち始めました」

逮捕されそうになったブライアンさんらが暴れたため、警官が発砲したとされている。しかし、何の罪状によるものだったかは明確にされていない。一部の報道は、ブライアンさんを含む家族3人が前年の抗議活動に参加したからではないか、と伝えた。

ブライアンさんの自宅には、警察官による銃弾の痕が今もある

ブライアンさんが殺害された2日後の7月19日。首都マナグアでは「革命40周年記念式典」が予定されていた。各国から多くの要人が招待されており、政府も弾圧を強化していた。

人権団体の記録では、2018年4月〜2019年7月の犠牲者は624人(警官34人を含む)を数える。負傷者も4000人余り。およそ1000人に及ぶ市民が不当逮捕され、勾留中の拷問も報告されている。

看護師だったマリア・レオノルさんも拷問を受けたという。

当時妊娠中だった彼女は、腹を何度も殴られて流産した。拘束の理由は「反政府活動家を治療するな」という政府の圧力を無視し、勤務先の病院でけが人を受け入れたことだ。

マリア・レオノルさん(前列中央)は家族とコスタリカに亡命した

人権問題に取り組むパブロ・クエルバ弁護士は「オルテガ政権による暴力は今に始まったことではありません」と話す。

「オルテガ政権下では以前から拷問が多数報告されています。特に地方では、警察や軍による令状なしでの市民の拘束や暴力が繰り返されてきました。農村では、報復を恐れて告発できない人が多く、外部から見えにくい」

革命40周年記念式典の様子

式典でのオルテガ大統領(右)と夫人のムリージョ副大統領

再び内戦へ “革命”政権でも腐敗は止まらず

40年前に革命政権が進めた「新しい国づくり」は、どこで困難にぶつかったのだろうか。

革命当時は東西冷戦の時代である。ニカラグアの近くには米国があり、米国からの“自立”を模索する革命勢力は、社会主義国のキューバやソ連に近付いた。だが、新政府の急速な左傾化に対し、政府内の保守派が反発して政権から離脱。さらに、旧政府派を含む人々が革命政権の転覆に動きだすと、米国はこれを軍事支援し、1982年には内戦に突入した。

1989年の内戦終結までに、死者は約4万人、難民は約100万人。国民は長い内戦と米国による経済封鎖で疲れ、オルテガ氏率いる解放戦線は翌年の選挙で敗北した。その後の保守政権の下で格差が拡大し、政権の腐敗が顕著になると、2007年にオルテガ氏は政権に返り咲く。

キューバの故カストロ元国家評議会議長とオルテガ氏の壁画

返り咲き後のオルテガ政権を支えたのは、社会主義国ベネズエラからの石油を介した巨額の援助だった。その規模は年平均5億ドル。オルテガ政権はこれを元に経済を立て直し、2009年に44.7%だった貧困率を2017年には41.2%へと改善させた。

その一方、オルテガ政権でもまた腐敗が進んだ。ベネズエラからの援助を自身の影響下にある民間企業に担わせ、議会の会計監査を逃れた。さらに、これら企業の子会社に彼の親族や側近を就任させ、資金を流用した疑いも出ている。

2014年に石油価格が下落し、ベネズエラからの支援が激減すると、社会保障費は赤字となり、積み重なった。大規模な反政府デモを招いた2018年の社会保障制度改革は、その赤字補填(ほてん)のためだった。JICA(国際協力機構)によると、いま、42%の国民が暮らす農村では、住民の55.9%が貧困状態にあり、子どもの53%が初等教育を終了できていない。

「革命」は成功しなかったのだ。

農村には電気・水道がない地域も

「この国は腐ってる」狙撃兵の怒り

昨年の反政府デモの際、狙撃兵としてこれを弾圧した元軍人の男性にも会った。狙撃隊の隊長だったという。現在57歳。身長は約160センチ。筋肉質の体が印象的だ。普段は自宅で溶接工として働いている。

彼は1980年、18歳で国軍兵士となり、内戦を生き抜いた。前線で戦闘を指揮。内戦が終わると除隊し、苦しい生活を送ってきた。

元軍人の男性

各地で反政府デモが始まった日、政府関係者から電話があり、「狙撃隊に隊長として参加できないか」と頼まれた。報酬は、日当1000コルドバ(約3300円)と8ヘクタールの土地の贈与。確かにお金は必要だった。だが、それだけが引き受けた理由ではないという。

彼の自宅はマナグア南部の小高い丘の上にある。土ぼこりが舞う未舗装道路ばかりの貧しい地区だ。丘の下には、革命政府の高官が住む高級住宅地がある。だから、「不平等な現状に疎外感を持っていた」。

だが、“国の危機”を前にして、高級住宅地の住人たちが自分の腕と経験を頼ってきた。「心がざわつきました」と彼は言う。狙撃隊には、彼のような元国軍兵士が集められ、デモ隊との最前線に立った。

元軍人の自宅近くには高級ショッピングモールがある

この元軍人には「革命のために戦った」という自尊心がある。それが支えだった、とも言う。

「俺たちは血を流し革命を守ってきた。デモ隊なんかに好きにさせるわけにはいかなかった。警官隊や解放戦線の青年たちは、仲間を撃っちまうほど、腕も経験もない奴らだ。だから、俺たちベテランに任せとけ、と思ったんだ」

最前線に立った彼やその他の狙撃兵は、顔を目出し帽で隠すよう指示されていたという。オルテガ大統領は当初、この狙撃隊の存在を「知らない」と否定していたが、後に国際社会の批判を前に認めざるを得なくなった。

大統領は自らを守るために、この元軍人らかつての「同志」も使い捨てにしようとしたのではないか――。

あなたはオルテガを支持しますか? そう問うと、彼はオルテガを「独裁者」と呼び、吐き捨てるようにこう答えた。

銃を持つ狙撃兵。経験者が一時的に国に雇われた=2018年7月17日(写真:ロイター/アフロ)

「笑わせるな。冗談じゃない。俺はサンディニスタ(解放戦線の支持者)だが、オルテギスタ(オルテガの支持者)じゃない。この国にはまだ革命が必要だ。俺たち元軍人が立ち上がれば、また国を変えられる」

取材中、彼は「悪い、たばこ銭を貸してくれないか?」と小銭をせびってきた。

彼の息子は今、刑務所に入っているという。きちんとした捜査もないまま、窃盗罪で懲役7年を言い渡された。出してほしければ、約8万円を納めろと刑務官に言われたそうだ。

「この国は腐ってる」

彼は半月ごとに息子へ差し入れを届ける。取材の日も、大きな買い物袋を担ぎ刑務所へ向かった。強い日差しの中、老いを感じる背中が遠のいた。

収監中の息子への差し入れに向かう元軍人

柴田大輔(しばた・だいすけ)

フォトジャーナリスト。1980年、茨城県生まれ。写真専門学校を卒業後、フリーランスとして活動。2006年からラテンアメリカの人々の生活を取材している。Frontline Press(フロントラインプレス )所属。