先の参院選で、重度の身体障がいがある2人の議員が誕生して話題となった。「当事者の声を国会で発信できる」と肯定的な声が広がる一方、身体介助や移動などにヘルパーが不可欠な議員に対して「職務が務まるのか」と懸念する声もある。議員となった障がい者が当事者の声を政治に届けることで、社会はどのように変わるのか。障がいの当事者として地方議会で活躍する3人の現役議員たちに、政界を志した理由と目指す社会のあり方について尋ねた。(ライター・庄司里紗/Yahoo!ニュース 特集編集部)

橋を渡るためのエレベーターを設置

古くから港町として栄えた新潟市。中心部には日本一の長さを誇る信濃川がゆったりと流れている。その信濃川を挟んで、新潟駅のある右岸と中心街のある左岸をつなぐ橋の一つに八千代橋がある。この橋の左岸側にはエレベーターが設置され、川沿いの歩道から車いすでも橋にアクセスすることができる。

八千代橋に設置されたエレベーターは自転車での乗降も可能。車いすユーザーではない多くの市民にも利用されている(撮影:八尋伸)

「八千代橋は市道の道路橋で、以前、橋を渡るには川沿いの歩道から階段を上るほかなく、車いすを使う市民から『橋を渡れない』という声が上がっていました。そこで、市側に掛け合ってエレベーターを整備してもらったのです」

そう語るのは、新潟市議会議員の青木学氏(53)だ。

1995年に28歳で初当選して現在7期目というベテラン。青木氏は全盲で、障がい者支援やバリアフリー政策に長く関わってきた。

「障がいがある人もない人も、平等に参加できるバリアフリー社会をつくる。それが政治の道を志した理由であり、議員としての私の役割であると思っています」

議会棟の廊下に立つ青木学議員。手にした白杖は欠かせない相棒だ(撮影:八尋伸)

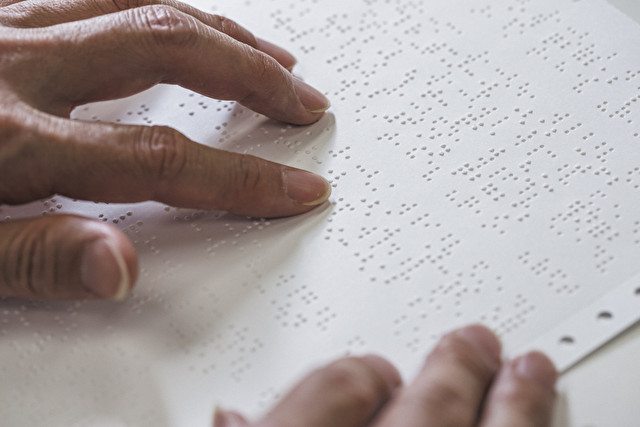

視覚障がいのある青木氏が議員となったことで、新潟市議会は当事者としてバリアフリー化に取り組んだ。1995年に点字プリンターが導入されたことを皮切りに、議場への点字表記の設置や議会資料の点字翻訳を進めた。

ただし、青木氏は「こうした配慮は私自身が要望して実現したわけではない」と強調する。

「同じ思いを持つ会派の議員たちが、障がいのある私でも活動しやすい環境をつくっていこうと要望書をまとめ、執行部に働きかけてくれたおかげです。彼らと協力しながら、これまで市職員採用試験における点字受験の実施や街中における点字ブロックの整備のほか、歩道橋へのエレベーター設置、超低床ノンステップバスの導入など、さまざまなバリアフリー対策を実現してきました。障がいの種類や程度は人それぞれですから、あらゆる障がいに対して目配りすることが重要だと考えています」

米国では周囲が障がい者に配慮することが法的義務

1966年、新潟県亀田町(現新潟市江南区)で生まれた青木氏は、小学6年生の時に網膜色素変性症を患い、全盲となった。高校卒業後は、当時全国でも珍しく点字受験を実施していた京都外語大学に進んだ。しかし、入学したものの、視覚障がい者に対する大学側の配慮は少なく、教科書や書類の点字翻訳のために自力でボランティアを探したという。

最近では、点訳される議会資料や委員名簿などの数も増えたと言う(撮影:八尋伸)

「目が見えないのは自分の欠陥だから仕方ない。当時は自分に責任があると思っていました」

そんな考えが180度転換したのは、同大学卒業後に留学した米セントラルワシントン大学大学院での経験だった。米国では1990年に合理的配慮の提供を義務づけた「1990年障害のあるアメリカ人法」が成立し、支援が必要な生徒には学校側が必要な便宜を図るという考え方が浸透していたと青木氏は振り返る。

「アメリカでの経験を通じて、障がいは『自分の欠陥』ではなく『自らの個性』だと思えるようになりました。そして、障がいのある人々の自立や機会を阻む社会にこそ問題があるのではないかと考えるようになったのです」

帰国して就職活動をすると、障がいを理由に門前払いをされた。悔しさを覚えながら、新潟で家庭教師や通訳の仕事をし、障がい者支援の活動に参加。そんな時、活動メンバーの一人から市議選への立候補を打診される。

青木氏が愛用する音声式のデジタル腕時計。ボタンを押すと時刻を音声で読み上げてくれる(撮影:八尋伸)

「障がいは個人に属するものではなく、社会との関係で生まれるもの。そんな社会のあり方を決めているのは何かと考えたとき、初めて政治の世界に目が向いたのです」

条例で障がい者と事業者が語り合えるように

これまでの議員活動の中で最も力を注いだのは、2016年に施行された「新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」の制定だ。

同条例では、障がい者がバリアなく暮らしたり働いたりできるよう、それぞれの困りごとに合わせた「合理的配慮」の提供を、市や民間事業者に求めている。合理的配慮とは、例えば車いす利用者のためにスロープやエレベーターを設置したり、視覚障がいのある人に対して音声ガイドや点字ブロックを設置したり、といった取り組みだ。国が定める「障害者差別解消法」(2013年制定)では国や自治体に合理的配慮の提供を法的に義務付ける一方で、民間事業者の配慮は「努力義務」に留められている。だが、同条例では民間事業者にも「法的義務」としていることが特徴だ。

議会のある新潟市役所(撮影:八尋伸)

青木氏は「条例の狙いは障がい者差別の糾弾ではない」と力を込める。

「慎重な意見もありました。しかし義務化すれば、少なくともどのような配慮が必要なのか、障がい当事者と事業者の間に話し合いの機会が生まれる。差別や偏見は、悪意ではなく、無知から生まれることがほとんどです。この条例の目的は、両者が互いに理解し合い、障がいに対する無知をなくすことにあるのです」

青木氏は24年の議員生活を通じて、新潟の街が大きく変わった実感があるという。

「市が新しく施策や事業を行う時、障がい当事者の声を聞くのが当たり前になりました。市の姿勢も大きく変わりました。人々の意識の小さな変化の積み重ねは、着実にまちづくりを変えていく。私はそう思っています」

障がい者だけではなく、性的マイノリティや女性、高齢者など、社会的弱者も含めたすべての人々が暮らしやすい街を目指すという(撮影:八尋伸)

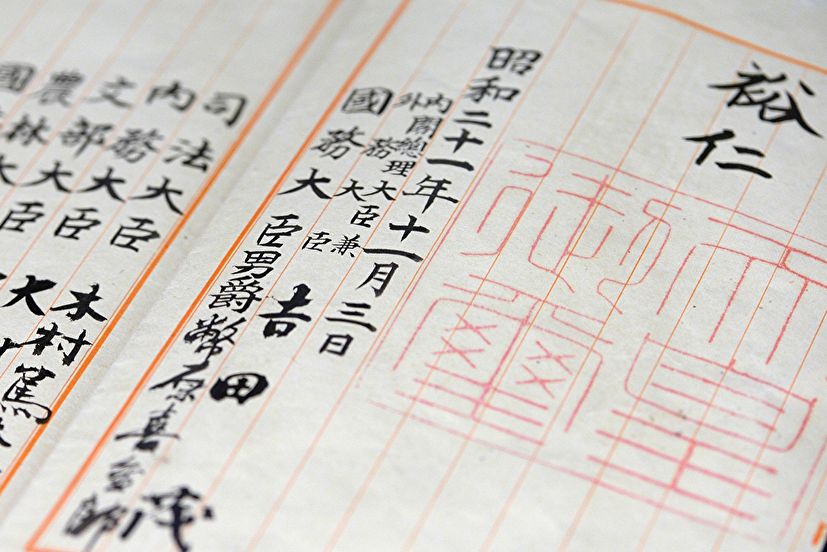

戦前にもいた障がい者議員

振り返ると、過去にも障がいをもつ国会議員はいた。古くは戦前、第1回帝国議会(1890年)の衆議院選挙で当選し、1897年に緑内障で視力を失った視覚障がい者の高木正年、戦時中の1942年、沖縄で衆議院議員となった聴覚障がい者の湧上聾人(わくがみろうじん)がいる。戦後でも、日本初の車いす議員として知られ、小渕恵三政権で郵政相も務めた八代英太氏など、複数の障がい者が政界入りを果たしている。ただし、その数が多かったとは言えない。

2006年に国連で採択され、日本も2014年に批准した「障害者の権利に関する条約」では、障がい者が選挙に立候補する権利が保障されている。2016年には障害者差別解消法も施行され、障がい者の権利に関する法整備は着実に進んできた。

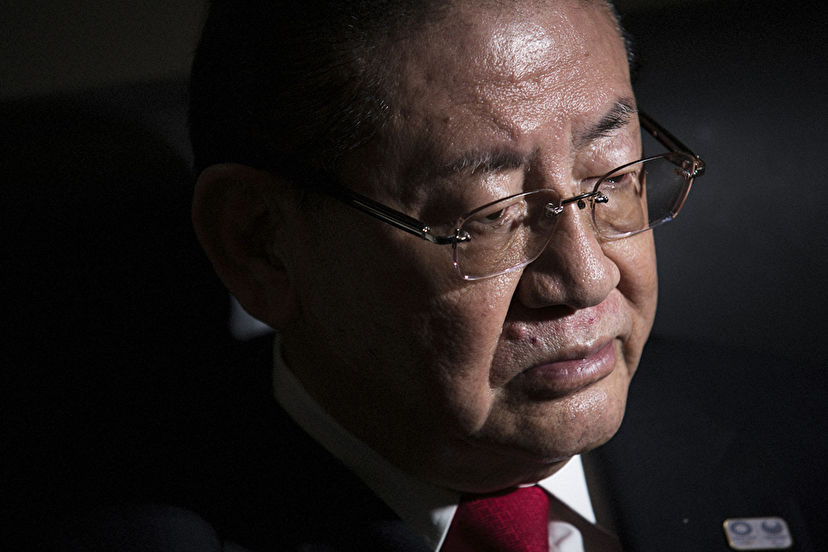

(撮影:八尋伸)

実際に議員となる障がい者が増えてきたのは、地方議会においてだ。全国の地方議員数、およそ3万2000人と比べると圧倒的に少ないが、全国の障がいがある地方議員らでつくる「障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク」には、障がいがある議員が16人(2019年8月現在)参加している。

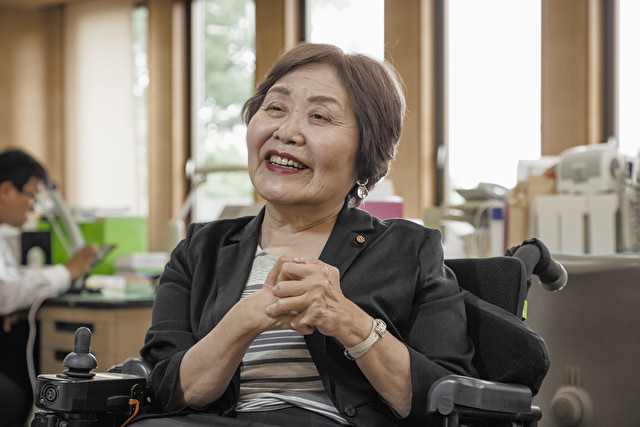

そのネットワークの代表が、さいたま市議で5期目となる傳田(でんだ)ひろみ氏(71)だ。

働く障がい者を自治体が支援する制度を

傳田氏が議場内の床を指さしながら説明する。

「ここはもともと段差がありましたが、私の当選を機にスロープが設置されたんですよ」

電動車いすを器用に操り、議会棟の廊下をスピーディに移動する彼女の姿は、議会関係者にとって見慣れた光景だ。2003年の初当選から今年で16年。車いすに乗る傳田氏のため、会派控室のドアには押して進めば開く開閉バーも取り付けられている。

後列に議員席がある傳田氏に配慮して、議場内の段差にはスロープが設けられた(撮影:八尋伸)

傳田氏が現在、力を注ぐのは障がい者の就労問題だ。

「国の障がい者福祉制度では、就労中は『経済活動』として介助ヘルパーなどの福祉サービスを使えない。これでは食事、排泄など全介助が必要な重度障がい者は働くことができません。福祉と労働は、常にセットで考える必要があります」

そこでさいたま市では、2019年度から在宅で就労する障がい者が在宅勤務中にも、ヘルパーが自宅を訪れて重度訪問介護を受けられる全国初の取り組みを市の予算を付け、モデル事業として始めた。

この夏、国政でも同じ議論が起きていた。2019年夏の参議院選挙で重度障がいがある2人の新人議員が当選。2人の議員活動に際して、障害者総合支援法に基づく介護支援は適用されないはずだった。2人が受けていた重度訪問介護は同法に基づく支援だが、「経済活動にかかる支援は認められない」とされていたためだ。結局、議論の末、参議院運営委員会は2人の要請を受け、介助費の負担を決めた。

国の姿勢は「障がい者の自立のための環境整備はまだまだ他人事という印象」と傳田氏は嘆息する。

2019年夏の参議院選挙で当選したれいわ新選組の2議員(写真:Natsuki Sakai/アフロ)

傳田氏は1948年、東京に生まれた。4歳の時にポリオ(脊髄性小児麻痺)にかかり、後遺症で手足に障がいが残った。

「小学校から大学まで一貫して普通校に通いましたが、私の存在が日常の風景の一部になっていたせいか、学校では誰も障がいを理由にいじめたりからかったりしませんでした。おかげで学生時代は、自分の障がいをほとんど意識することなく過ごしていました」

四肢に障がいがある傳田氏は自力での歩行は難しく、移動は電動車いすに頼っている(撮影:八尋伸)

当事者の声をダイレクトに市政に

立教大学卒業後の1971年、居住していたさいたま市で学習塾を開設。家族や周囲の支えのもと仕事に邁進し、障がい者団体とはほとんど関わりなく過ごしてきた。

1980年代後半、相次いで両親を亡くしたことをきっかけに自立を意識し、さまざまな活動に加わるようになった。大宮駅のバリアフリー調査に参加し、鉄道会社に要望書を出した。自ら障がい者団体を立ち上げもした。だが、街のバリアフリーはなかなか進まなかった。市議選への参加を勧められたのは、そんな時だ。

「当事者の声を、ダイレクトに市政に届けたい。その一心で立候補しました」

スロープ付きの選挙カーを借り、スピーカーを抱えて街頭に出続けた。結果は当選。傳田氏は政令市で初めての女性車いす議員となった。

さいたま市役所のエントランスには車いすやベビーカーが用意され、誰でも無料で利用できる(撮影:八尋伸)

活動は精力的だ。学校や公共施設のバリアフリー化をはじめ、障がい者の自立や社会参加を行政が支援する「誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」(さいたま市ノーマライゼーション条例)の制定に尽力した。また、2013年からは、「障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク」の代表も務めている。

傳田氏の理想は、障がい者と健常者が地域の中で共に支え合い、互いに理解しあえる社会だ。

「障がい者に接してこなかった健常者に、障がい者の立場を理解しろと言っても無理があるでしょう。真の共生社会を実現するには、障がいがあってもなくても、皆が交じり合って共に成長していく場が必要。そんな多様性を認め合う教育について、今後も粘り強く問い続けていきたいです」

「生活や仕事の場で、障がいがある人とない人が交わることの少ない現状を変えたい」と話す傳田氏(撮影:八尋伸)

障がい者が社会参加することの意識変化を

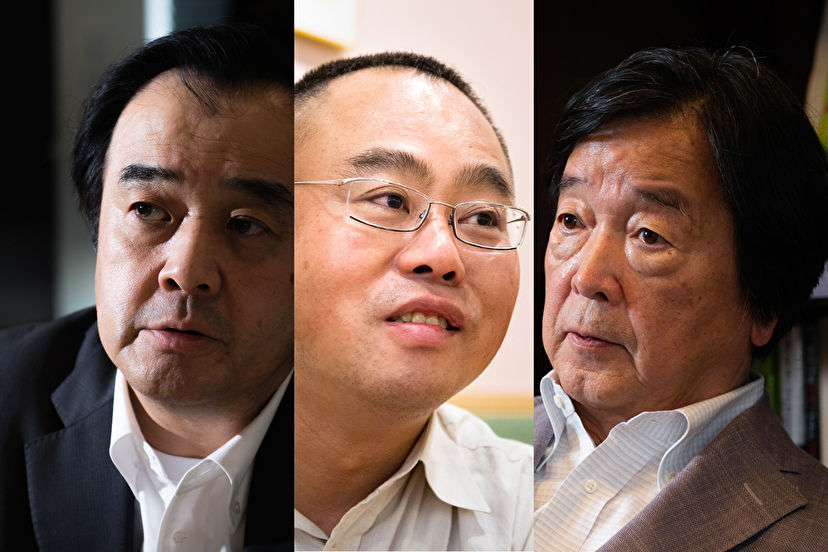

障がい者が健常者と同様に参加できる社会。そんな社会を志向する議員は若手でも出てきている。

埼玉・戸田市議会では聴覚障がい者向けに2種類の支援が実施されている。手話による通訳と発話者の音声を即座に文字にする音声認識システム。議会に聴覚障がいをもつ議員がいるためだ。そのコストに市民からは批判の声もあったという。

佐藤氏への配慮として、戸田市議会の本会議場には声を文字に変換して伝える音声認識システムが導入された(写真提供:佐藤太信氏)

2017年の戸田市議選で初当選を果たした佐藤太信(たかのぶ)氏(39)が言う。

「コストに対して疑義を唱える声があるのは承知しています。しかし、支援があれば、私と同じ障がいのある人々が市政に参加しやすくなる。私が障がい当事者として市政に参加する意義は、障がい者の社会参加に対する人々の意識を変えていくことにあると思っています」

会話は健常者と変わらない印象を受けるほどスムーズだ。補聴器をつけ、静かな環境であれば、一対一での会話も可能だという。

補聴器をつけ、相手の口の動きを読み取りながら会話する「口話」でコミュニケーションする(撮影:八尋伸)

「ただ、相手が複数だったり、雑音のある環境では会話は難しい。まして、大勢の議員たちと議論しなければならない議会では、やはり専用のサポートが必要です」

1980年、同市で生まれ育った佐藤氏は、2歳のときに高熱が原因で失聴。以来、補聴器が欠かせない生活となった。直後からリハビリ施設に通い、発声や読唇術の厳しいトレーニングを重ねた。大正大学・同大学院で学び、2013年、聴覚障がい者として全国2例目となる臨床心理士資格を取得した。その後、聴覚障がい児を対象とした入所施設や都内のろう学校などでカウンセラーとして働き、米国カリフォルニア州への留学も経験した。米国ではバリアフリーがいたるところで実現しており、その現実を実感したのは大きな気づきとなった。

手話通訳として同行することも多い妻の由里さん。公私にわたって佐藤氏を支える(撮影:八尋伸)

しかし、帰国後はアルバイトをしながら次の道を模索した。当時36歳。渡米直前に結婚した妻はフルタイムで働き、生活を支えてくれた。「政治家になって、この社会を自ら変える」という考えに行き着いたのは、そんなときだ。

年を重ねれば誰でも障がい者になり得るからこそ

「2014年に手話言語法の制定を国に求める請願活動をしていた頃のことを思い出したのです。当時、私は埼玉県聴覚障害者協会の青年部長でした。戸田市議会に提出した請願は、理解ある一人の市議の尽力もあり、無事採択されました。そのとき、政治によって社会は変えられるのだと実感したのです」

市政に挑戦することを妻に打ち明けると、「喜んで背中を押してくれた」という。選挙活動では、手話通訳のボランティアとともに街頭演説を行った。聴覚障がいのある議員の誕生は埼玉県内では初だった。

選挙活動中は「自分の声で思いを伝えたい」と手話と発話で街頭演説を行った(提供写真)

現在は手話と口話でコミュニケーションを取りながら、公務にあたる。目下の課題は、手話を公的な言語として普及させるための条例制定だ。乳幼児支援や聴覚障がい者へのコミュニケーション支援なども包括的に盛り込むことを提言している。

そんな彼が見据えるのも、健常者と障がい者が交じり合い、互いに支え合うまちづくりだ。

「障がいのない人と、障がいのある人の意識には見えないギャップがあります。でも、年を重ねたり、病気になったりすれば、誰でも動きづらく、見えづらく、聞こえづらくなります。障がいは、決して他人事ではありません。障がい者に優しいバリアフリー社会は、すなわち全ての人に優しい社会でもあると、私は信じています」

(撮影:八尋伸)

庄司里紗(しょうじ・りさ)

1974年、神奈川県生まれ。大学卒業後、ライターとしてインタビューを中心に雑誌、Web、書籍等で執筆。2012~2015年の3年間、フィリピン・セブ島に滞在し、親子留学事業を立ち上げる。明治大学サービス創新研究所・客員研究員。公式サイト

写真撮影:八尋伸