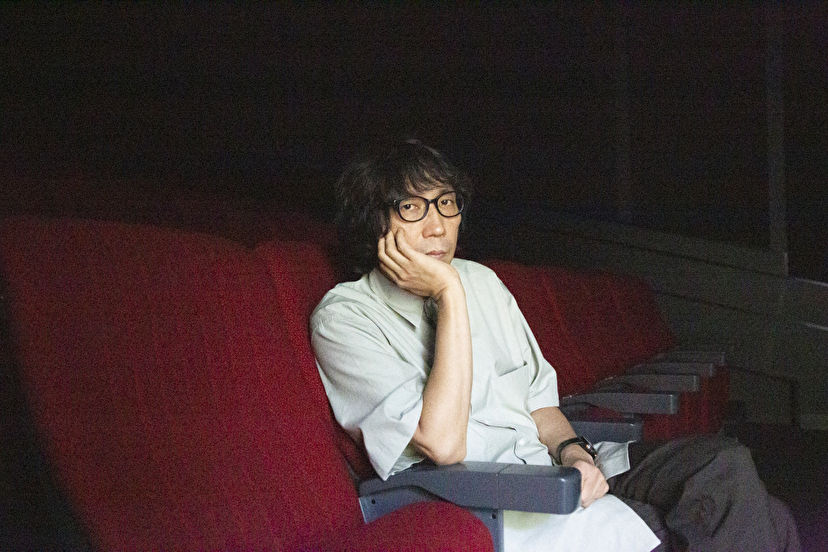

「当たりそうになくても、なんとかヒットするように作る。そのプロセスが面白いんです」。映画『ALWAYS 三丁目の夕日』『永遠の0』など、多くのヒット作を生み出してきた山崎貴監督(55)。2020年の東京五輪では、開閉会式の演出を統括する。VFX(CGなどによる映像表現)の技術者から映画監督になった異端の経歴で、日本のVFXの第一人者だ。ヒットを生むこと、VFXの現在、日本映画界の課題について語った。(取材・文:作道雄/撮影:藤原江理奈/Yahoo!ニュース 特集編集部)

ヒットしないと、フラれた気分

「ヒットさせなきゃいけないというよりは、ヒットしたい。ヒットが大好物なんです。商業的に成功することが、目的の一つ。当たらないと、朝起きるたび、何かつらいことがあったなって思い出して、そうだ今、うまくいっていないんだ……って。お客さんのために誠心誠意告白したのにフラれた、という気分になる。当たったときは相思相愛なわけです」

「ヒット」に対する考えを尋ねると、驚くほどストレートな答えが返ってきた。山崎貴、55歳。『ALWAYS 三丁目の夕日』『永遠の0』『STAND BY ME ドラえもん』をはじめ、数々のヒット作を世に送り出してきた。

山崎が所属する映像制作会社「白組」の調布スタジオで

CGなどによる高度なビジュアルを駆使した映像表現「VFX」の第一人者だ。映画監督として広く世の中に知られたのは、2005年の『ALWAYS 三丁目の夕日』。監督・脚本・VFXを担い、昭和30年代の街並みをミニチュアとVFXでノスタルジックに描いた。興行収入は30億円を超え、日本アカデミー賞の全13部門のうち12部門で最優秀賞を受賞した。

山崎は、VFXを駆使したエンターテインメント作品を次々と生み出している。『STAND BY MEドラえもん』(2014年)はドラえもんシリーズ初の3DCG作品でありながら、観客に子ども時代を思い起こさせるストーリーで、新しくも懐かしい作品だった。

「ノスタルジックなものは、すごく好きです。子どもでいられないっていうことや、大人になっても子どもでいいじゃん、みたいな感じとか。自分自身が全然大人になっていない感じもある。映画を作っていると、文化祭をずっとやっている気分になるんです」

白組の調布スタジオで、話し合いながら作業するスタッフ

物語とVFX、両方を携えて

1964年に生まれた山崎は、物心ついたころから怪獣映画や特撮映画に夢中だった。『ウルトラマン』の放送が始まったのが、1966年。中学生のときに映画館で見た『ロッキー』『未知との遭遇』『スター・ウォーズ』が、人生を決定付けることになる。

名作に衝撃を受け、友人と8ミリカメラで初めてのSF映画を撮影。高校では映画研究部に入部した。やがて上京し、阿佐ヶ谷美術専門学校に進む。このころアルバイトで通い始めたのが、今も所属する株式会社「白組」だ。白組はCGやアニメーションの制作会社で、山崎はVFXの技術者として歩み出した。

「自分で映画を作り始めた30代のころには、既に“歴戦の勇士”でした。CMやいろいろな監督の映画で、たくさんVFXをやっていましたから」

すべてをデジタル作業で行うわけではなく、スタジオ内には、金属加工を行うスペースやミニチュアを制作するスペースもある

当時はまだ、VFXの担い手が少なかった。アルバイトからそのまま白組に就職し、伊丹十三監督の作品でVFXを担当するなど、着実に腕を磨いていく。しかし、その状況に満足はできなかった。

「宇宙船やロボットを作りたいのに、そんな企画がない時代だったんです。例えば、夏の景色を冬にしてください、とか。『俺、こんな渋いVFXだけ作って一生終えるのかな……』って、身もだえするような焦りがありました。やっぱり『スター・ウォーズ』に憧れたわけですから。じゃあ自分で監督すれば、企画を出せる人間になればいいんじゃないかと思って、監督を目指しました」

山崎が長年愛用している台本カバー

そうして山崎は、VFXの技術者から映画監督になった。助監督として経験を積むわけでもなく、映画祭やコンクールで賞を取ってデビューするわけでもない、異端の経歴だった。

「そのころ、VFXの世界にどっぷり入って、そこから監督になるというルートをたどった人は、ほとんどいなかったんです。ジェームズ・キャメロン監督(『タイタニック』『アバター』など)が、その流れのはしりなんですよ。そういう人がアメリカに出始めて、自分もやれるかもしれないなと思った」

2000年、36歳のときに、初監督作品『ジュブナイル』が公開された。VFXをふんだんに取り入れたSF冒険活劇だ。続いて製作した『リターナー』(2002年)もオリジナルのSF作品。そして3作目の監督作品が、『ALWAYS 三丁目の夕日』だった。

『ALWAYS 三丁目の夕日』のために作られたミニチュア模型

「宇宙船を作りたかった人間が、昭和の世界を再現するなんてやりたくないわけです。『三丁目』でVFXを使うって言われても、僕は全然乗り気じゃなかった。でも公開してみたら、みんながすごく喜んでくれた。それで、VFXを一つの武器として使おう、という感じになりました」

VFXで再現された昭和の世界で、描かれたのはヒューマンドラマだ。「物語とVFXの両方が揃っていないと嫌なんです」と、山崎は言う。

「『ロッキー』ってVFX一つも使ってないけど、すごく心が動かされる。それが自分の原体験としては大きいんです。VFXだけが優れている映画って一番つらいんですよ。たくさんの人たちが人生を削るような時間を費やしているのに、見る人の心を動かさない。ただ『なんかすごいね』ってなってしまう。VFXが輝ける舞台を、物語という形で用意したい」

見せものとしてのVFXは終わった

「アベンジャーズ」シリーズなど、VFXの技術の粋を集めた映画が世界的にヒットしている。いまやVFXは当たり前の時代になった。若き映像の作り手たちにとっても、VFXの技術を手に入れやすくなっている。

「厄介だなと思います。『ジュラシック・パーク』(1993年)の1作目のころみたいに、恐竜が出てきただけでみんなが大興奮っていう時代じゃない。見せものとしてのVFXの時代は終わっている。極端な話、誰でもVFXを使えるようになっています。“絵の具”がみんなに行き渡っちゃったんです。昔はパトロンのいる、宮廷に仕えている人たちしか絵の具なんて使えなかったけど、もう誰でも買える。じゃあどういう絵を描けるのかっていうことに、優劣を付ける時代になりつつありますね」

「VFXが物語に貢献したときには、ものすごく力強い相棒です。みんながもう大体のものは見たと思っているところに、まだ見たことのないものを見せたい。だから大事なのは、ビジョンですよね」

公開中の新作『アルキメデスの大戦』は、太平洋戦争直前の日本海軍を舞台に、戦艦大和の建造を阻止しようとした天才数学者の物語だ。この作品では、どんなビジョンを思い描いていたのだろうか。

『アルキメデスの大戦』で描かれる戦艦大和 ©2019「アルキメデスの大戦」製作委員会 ©三田紀房/講談社

「戦争は日本が受けた傷の中で一番大きい。日本で映画を作るときのすごく重要なモチーフだと思うんです。僕は、戦争体験者から話を聞いた最後の世代だと思いますし。それと、大きいスクリーンで大和を見たいという気持ちがある。反戦映画を作りたいという思いと、今の技で大和を作ったらどう見えるんだろうという、相反する二つの感覚を一つの作品にしようとしました」

「大和は横転して大爆発して沈みました。今まで戦艦大和っていろんな映画で登場していますが、沈没のプロセスはあまり描かれてこなかった。タイタニック号が沈没する映画はいっぱいあったんですけど、『タイタニック』(1997年)を見たとき、ああやって沈没したんだって初めて分かったんです。新鮮だったし、映画としての面白さや深さにつながっていたと思う。『タイタニック』のように、大和はこうやって沈んだというのを見せたかった。デジタル時代だからこそできる絵で沈没シーンを見せて、なぜこういう悲劇が起きたのかを解き明かす。それが僕の中で『アルキメデスの大戦』の重要なポイントでした」

写真上がグリーンバック上での撮影風景。写真下が劇中シーン。戦艦大和の機銃隊 ©2019「アルキメデスの大戦」製作委員会 ©三田紀房/講談社

製作のうえでは、予算の壁もある。

「“人数×期間”が、たぶんハリウッドの40分の1くらいです。僕らはわりと少ない人数で6カ月くらいかけて作る。ハリウッドは1年くらいVFXにかけていて、人数は20~30倍。日本人は器用だし、それなりのものは出してくれますが、やっぱりハリウッドとは全く違うと思うんですよね。それを受け入れながら戦わなきゃいけない」

「『アルキメデスの大戦』も全体予算との駆け引きの中で製作しました。横転していく戦艦大和を撮ろうとしたら、本当に傾くセットがほしいけれど、実際に作れるセットはすごく小さい。ワンカットのためのセットなんか作れない状況で、どうすれば汎用性があって、自分のビジョンを裏切らないセットが作れるか。どこをCGでやればいいのかとか、そういうバランスを技術チームや制作チームと話し合って。結果、セットのサイズと範囲からすると、とんでもなくすごい絵がたくさん作れたと思います」

写真上が駐車場に作られたセット。写真下が劇中シーンの戦艦長門 ©2019「アルキメデスの大戦」製作委員会 ©三田紀房/講談社

日本の映画業界が直面する課題

『アルキメデスの大戦』に続き、総監督・脚本を務める映画『ドラゴンクエスト ユア・ストーリー』も公開される。「ドラクエ」の愛称で親しまれる、言わずと知れた人気ゲームの3DCGアニメーション映画化だ。

「この作品はある種ロードムービーなので、いろんな場所に行かないといけないし、キャラクターの数も多い。作らなければならない物量がすさまじく多かった。企画のスタートから完成まで4年以上かかっています。今回、半分実写化するような方向を目指したんです。主人公・リュカのビジュアルは、声を務める佐藤健さんの顔を意識して造形しました。僕もラフを描き、監督の八木(竜一)さんと花房(真)さんと共に、表情のバリエーションに富んだモデルを作って、アニメーションと実写の中間みたいなビジュアルにしています」

写真左が初期のラフデザイン画。写真右が完成したモデル。ラフからモデルの制作まで1年以上かけられている ©2019「DRAGON QUEST YOUR STORY」製作委員会 ©1992 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

映画化のオファーを受けた当初は断っていたという。

「僕、最初は絶対やめたほうがいい、この仕事は受けられないって随分抵抗してたんです。ゲームと映画は全然違うメディアだから、『ゲームの映画で成功した例がありますか』と言って、逃げていた。けどある日、『こうやったら面白くなるかも』という映画にできる方法を思い付いたんです。自分の中で、これなら超人気ゲームに映画として対抗できるなって。進まないほうがいいよ、という赤ランプはぶんぶん回ってたのに、やりたい気持ちの方が強くなって、結局向かっちゃった(笑)」

©2019「DRAGON QUEST YOUR STORY」製作委員会 ©1992 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

そういった“綱渡り”の企画を選ぶのは、山崎にとってめずらしいことではない。「ヒットが大好物」と語りながら、ヒットの定石とは言えない題材を選んできた。

「『間違った企画をやってヒットさせる』というのが僕のやりたいことなんです。ヒットが確実な企画ばっかりやっているよねって言われるんですけど、そんなこと一つもないですからね。基本的にはまず当たらない内容です。『永遠の0』のときだって、今の人は戦争映画なんて見ない、と言われていましたから」

「ヒットしそうな企画に便乗して、当たらなかったら馬鹿みたいじゃないですか。当たりそうもなくても、なんとかヒットするように作る。そのプロセスが面白いんです。よく『お金のにおいがしてくる』という言い方をするんですけど、企画の本質を崩さず、切り口や新鮮さを考えて、いろんなことを仕掛けていく。これは絶対に、伊丹十三さんのせいですね。あの人は、普通じゃヒットしない企画ばっかり作っているんです。『スーパーの女』(1996年)とか無理ですもん。スーパーマーケットの裏側を映画にして大ヒットさせるなんて神業だと思います。それを見ていたので、僕も王道大当たり路線は目指していません」

ヒットを意識する背景には、日本の映画業界への問題意識も見える。

「日本の映画業界は、自分も含めてお金持ちにならなきゃいけないと思うんです。稼がないと、やりがい搾取になってしまう。スタープレーヤーが出なければ、なろうという人がいなくなる。物語を語るとか、ビジョンを作る才能のある人間が、みんな漫画業界やゲーム業界に行ってしまったりして、映画業界に来ないという状況は本当にまずい。映画業界は楽しくて、普通の仕事とは違う体験ができて、お金も儲かっちゃうんだぜってならないと、優秀な人は来てくれない」

「一方で、VFX業界で言えば、アメリカやカナダに行くと、作業が細分化されていて、歯車になってしまう部分はある。日本は人数が少ない分、中核に近いところで作業ができるので、知識とノウハウを得て帰国する技術者もいて、頼もしい限りですね」

そんななか、ビジョンはさらに広がりつつある。

「今、中国が市場として大きくなってきています。昔は大きな予算で大規模なことをやるのは自滅行為だったんですけど、なんとかなるかもしれない、というルートが見えてきた。もっとお金を使った映画を作りたいし、一緒に育ってきたスタッフに、いつもの倍のお金を渡したら何ができるのか見てみたい。凝った映画を作りたいですよね。濃厚なVFXの映画を作りたいなと思います」

山崎貴(やまざき・たかし)

1964年生まれ。長野県出身。2000年、『ジュブナイル』で映画監督デビュー。主な監督作品に、『ALWAYS 三丁目の夕日』『SPACE BATTLESHIP ヤマト』『永遠の0』『寄生獣』『海賊とよばれた男』『DESTINY 鎌倉ものがたり』など。『アルキメデスの大戦』が公開中。『ドラゴンクエスト ユア・ストーリー』は8月2日公開。『ルパン三世 THE FIRST』が公開を控える。

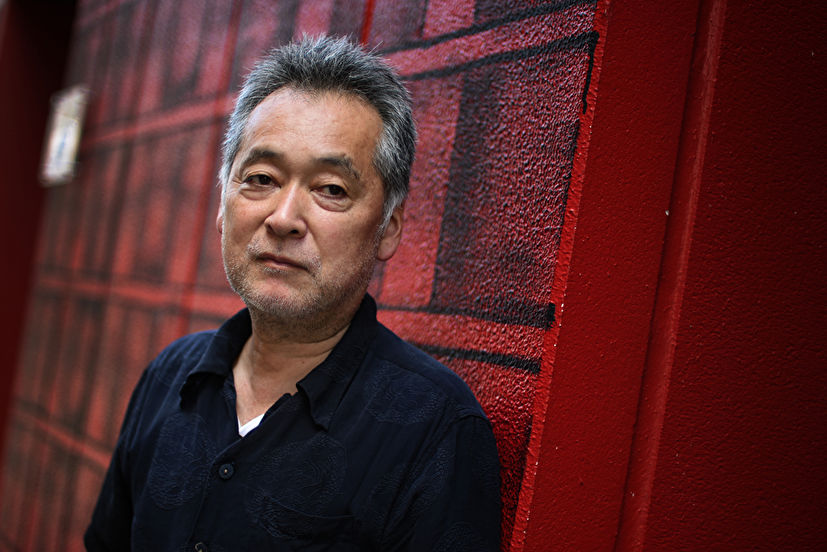

作道雄(さくどう・ゆう)

1990年生まれ。大阪府出身。脚本家・映画監督。2018年、映画『神さまの轍』で映画監督デビュー。脚本を担当した映画『いのちスケッチ』が2019年11月に公開。脚本担当作『鬼ガール!!』『ミステリーサークル・チルドレン』が公開を控える。