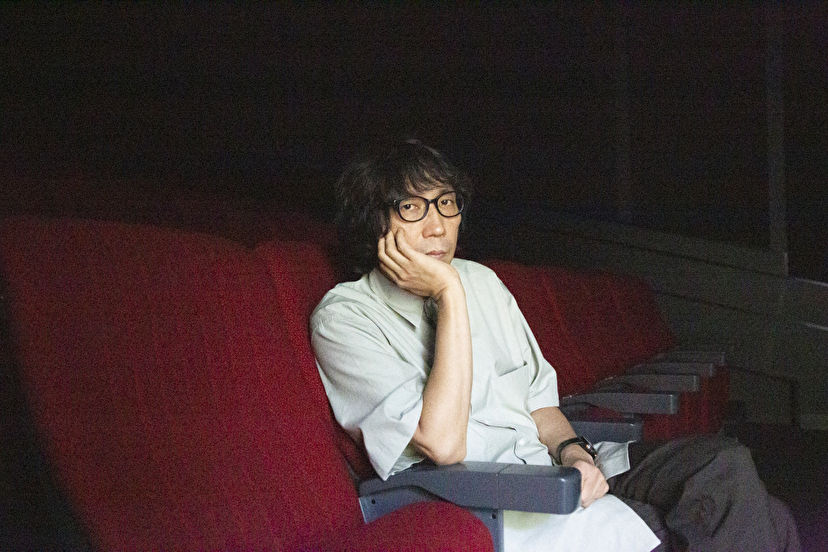

興行収入250億円超を記録した『君の名は。』から3年。新海誠監督(46)の最新作『天気の子』が公開される。制作のスタート地点には、メガヒットとなった前作の反響に対する「反発」があったという。新海監督に単独インタビューした。(取材・文:藤津亮太/撮影:藤原江理奈/Yahoo!ニュース 特集編集部)

『君の名は。』のヒットで裁量権が広がった

――新海監督は、制作の追い込みの様子を、ツイッターに投稿していました。公開ギリギリまで制作していたので、ドキドキしたファンも多かったと思います。

実はスケジュールは予定通りなんですよ。昨年12月の時点で「完成は7月」と発表してますし。もっとさかのぼると、最初に企画書を出した2017年3月の段階で、作品のボリューム感からして2019年夏公開だとスケジュール的にはいっぱいいっぱいという話はもう出ていて。それでも『君の名は。』ではとれなかった、夏映画のど真ん中の時期に公開させてもらえるという話があったので、ぜひそこでやらせてもらいたいという気持ちもあり。だから完成がギリギリになる、というのは最初から見えていたんです。

――『君の名は。』が歴史的ヒットになったことは創作に影響を与えましたか?

そういう影響はありません。むしろ今回はこちら側の裁量権が広がって、何をやっても許される感じになったことが単純にうれしかったです。ただ創作ではなく、自分自身の生活に関していえば、ぐっと窮屈になりました。なにかの俎上に載せられやすくなったし、そのつもりはないんでしょうけれど、監視されているような気分も常にありますし(笑)。

しんかい・まこと/1973年長野県生まれ。アニメーション監督。2002年、ほぼ1人で制作した短編アニメーション『ほしのこえ』で注目を集め、以降『雲のむこう、約束の場所』『秒速5センチメートル』『星を追う子ども』『言の葉の庭』を発表し、国内外で数々の賞を受ける。2016年公開の映画『君の名は。』は社会現象となる大ヒット。自ら執筆した『小説 君の名は。』も170万部を超えるベストセラーとなった。

前作『君の名は。』は、千年ぶりの彗星の来訪を1カ月後に控えた日本で、山深い田舎町に住む女子高校生・三葉と、東京に住む男子高校生・瀧が入れ替わってしまう……というストーリー。夏休みの終わりに公開されたこの映画は異例のロングランヒットとなり、観客動員数1900万人を記録。社会現象となった。

あれから3年。最新作『天気の子』が公開となる。2018年12月に制作が発表されると、新海さんはツイッターに「大いに笑って泣ける(はずの)ドエンタメ映画です。」と投稿した。

――そもそも、どうして天気を題材にしようと考えたのでしょうか。

『君の名は。』のプロモーションで忙しい時期に、空の雲を眺めていて「あの雲の上でぼんやりゆっくりしたいな」みたいな気分だったのが発端かな(笑)。それが「天気」という形になっていったのは、誰もが自分との関わりを感じられる題材にしたいと考えたからです。天気は、人間のスケールをはるかに超えた巨大な大気の循環現象なのに、それによって体調が変わったり、気分まで影響を受けたりする。これは結構おもしろいモチーフだぞと。

もう一つは、自分が一番気になってることをテーマの中に入れようとしたからです。僕はこれまで、映画の中で、日本の美しい穏やかな四季を折々の天候も含め、情緒として描いてきました。でも近年、猛暑が続いたりゲリラ豪雨が当たり前になったりするなかで、「天候が変わってきた」と強く意識するようになりました。こうなると天気は、情緒というより、人間に相対するもの、備えなくてはならない対象に変わってきます。そういう生活実感が時代の気分の中にあるので、天気を通じて、今の気分を映画の中に持ち込めるんじゃないかと考えたんです。

帆高(ほだか)と陽菜(ひな)――当時はひなたという名前でしたけど――と帆高の面倒を見るライターの須賀という、主要な登場人物は企画書の段階で決まっていました。あと「物語の中で叫ばせたいのはこの言葉である」という内容も企画書に書いてありました。その言葉というのが、クライマックスで帆高が叫ぶせりふなんです。

©2019「天気の子」製作委員会

トラウマで駆動される物語を作りたくなかった

『天気の子』の主人公・帆高は、家出して東京にやってくるが生活に困窮し、オカルト雑誌のライター・須賀に拾われる。そんななか、不思議な力を持つ少女・陽菜と出会う。陽菜は弟と2人きりで都会の片隅で暮らしていた。2人の出会いが運命の歯車を回していく――というストーリーだ。

――『天気の子』の主人公たちも10代です。先の見えない時代を生きる10代に対してエールを送る気持ちがあるのでしょうか。

うーん、スッと簡単に説明できないことではあるんですが……。まずひとつ現状として、世の中がだんだん不自由になってきている感覚がありますよね。それは僕個人が感じている部分でもあるし、周囲でもメディアでも、日本の将来についてあまり楽観できないという話は多い。何かが、今あまりよくない方向に向かっているという感覚は、結構な数の人が共通して感じていることだと思います。でも、子どもにはその気持ちを共有してほしくないんです。

例えば、僕らは「季節の感覚が昔と変わってきてしまった」と感じて、ある意味、右往左往しています。でも、今の子どもたちにとっては、それが当たり前なわけですよね。ですから「異常気象だ」なんて彼らは言わないし。『天気の子』は雨が降り続いている東京が舞台ですが、帆高も陽菜も、雨が降り続いてることについて何もネガティブなことを言わないんですよ。周りの大人たちやニュース番組はそういう話をしているんですけれど。そんな大人たちの憂鬱を、軽々と飛び越えていってしまう、若い子たちの物語を描きたいなと強く思いました。

7月に行われた製作報告会見の様子。左から新海誠監督、帆高の声を務めた醍醐虎汰朗さん、陽菜の声を務めた森七菜さん。2018年7月2日、東京・六本木の東京ミッドタウンホールで。©2019「天気の子」製作委員会

――『天気の子』は、40代の須賀や、須賀の事務所で働く大学生の夏美といった、帆高よりも年長のキャラクターによって作品世界に広がりが出ていると思いました。キャラクターの配置について、気に掛けたことはありますか?

先ほど、帆高の叫びを描きたいという話をしましたけれど、その叫びってどういう叫びかというと、帆高と社会の価値観が対立したときに生まれた叫びなんです。そこを描くためには、社会に属している、あるいは属そうとしているキャラクターを描く必然性がありました。須賀や夏美もその一部です。

大人を描くときには、岩井俊二監督がおっしゃっていたことをいつも思い出します。岩井さんは「大人っていうのは、だいたい子どもの役に立たないんだよ」って言うんです。これは本当に、そうだよなって思うんですよ(笑)。僕も子どもにとっては、役に立たない大人だし。でも自分としては須賀みたいな、役に立たない大人のほうを愛してしまう部分がありますね(笑)。

©2019「天気の子」製作委員会

――一方で、主人公の背景について、あえて描いていない部分もありますね。

公開されたら絶対何か言われるだろうと思っていますが、迷いはなかったです。どこかで聞いたような物語にはしたくなかったし、もっと強い言葉で言うと「トラウマで駆動されるような物語を、僕は今は作りたくない」というふうに考えたんです。そこはプロデューサーの川村元気も「完全に同意」と言ってくれて。それよりは、既に走り出してしまって止まらないキャラクターたちを描きたいと。

そこについては今回も、RADWIMPSの(野田)洋次郎さんが、描きたかったことをズバリ言葉にしてくれました。例えば予告でも使われている「グランドエスケープ」が届いた瞬間は、「これで映画が何かを突き抜けた!」っていうふうに思えました。

――『天気の子』では、RADWIMPSによる主題歌は5曲かかります。

洋次郎さんのことは、人としても好きだし、彼の作るものが本当に好きです。「この映画はこういう気分なんだ」っていうことを、彼の曲が教えてくれた部分がすごくたくさんありました。やりとりとしては『君の名は。』のときと同じで、デモをもらって映像と合わせて編集して、それで修正をお願いして、それをまた映像に合わせて――という繰り返しです。

ただ『君の名は。』のときは、彼らがすごく苦しそうだったような気がするんですよね(笑)。取材でも「千本ノックみたいなものだった」って語っていましたし。でも今回は、すごく楽しそうにやっているように感じました。例えば、劇中に使う主題歌5曲がフィックスして絵コンテも決定したのに、洋次郎さんから「もう1曲できました!」って曲が届いたんですよ(笑)。

「こんな主人公を愛せない」という人がきっと出てくる

新海誠監督は2002年に『ほしのこえ』で商業デビュー。25分のフルデジタルアニメーション映画で、監督・脚本・演出・作画・美術・編集と、ほとんどを自ら手掛けた。その後も、『秒速5センチメートル』『言の葉の庭』などの作品を生み出し、熱心なファンを獲得した。そして、観客の層をぐっと押し広げたのが世界的にヒットした『君の名は。』だった。

――次の作品を、「主人公と社会の価値観が対立する」映画にしようと思ったのはなぜだったのでしょう。

それは……僕自身の気分だったとしか言いようがないですね。直接的な理由を挙げるなら、『君の名は。』がすごく批判を受けたということはあります。『君の名は。』の公開期間中だと、テレビをつけても、雑誌を見てもそういう感じで。「ガキっぽい映画だ」みたいな言われ方もずいぶんしましたし、「代償なく人を生き返らせて、歴史を変えて幸せになる話だ」とも言われました。「ああ、全く僕が思っていたことと違う届き方をしてしまうんだな」と思いました。

瀧も三葉も、代えがたいものを失う経験をし、それによって決定的に変えられてしまった人ではあるんです。そうした反響への反発のようなものが、『天気の子』をスタートさせるときに、最初にあったんだと思います。

でもそこで「じゃあ、怒られないようにしよう」というふうには思わなかったです。むしろ「もっと叱られる映画にしたい」と。そのとき自然に浮かんできたのがそちらの感情だったんですよね。『君の名は。』に怒った人をもっと怒らせたい。たぶんそれこそが、そのときの僕の表現欲求の核にありました。

制作中のスタジオの様子。©2019「天気の子」製作委員会

――これまでは長編と中編を交互に制作してきましたが、今回も長編ではなく中編を作ろうという発想はなかったのですか?

なかったですね。企業さんからのCMのお話も全てお断りしましたし。普段だったら、短い作品を挟んで一息つくんですけど、今回は『君の名は。』でもらったものを、すぐ使いたいなっていう気持ちのほうが大きかった。

例えば『言の葉の庭』(2013年)のような規模(全国23館スタートで公開)の映画をここで作ったとしたら、好きな人は褒めてくれたと思うんです。でも、それによって大きな意見の対立のようなものは生まれない。『天気の子』は、公開したらきっと批判もされるだろうし、逆に「すごくよかった」って言ってくれる人もいるだろうし、そこで想像もしないいろんな言葉がたくさん聞けるような気がするんです。そういうことができるのは、大きな舞台で上映されて、普段はそういう作品を見ない人にまで届く作品だけですから。

制作中のスタジオの様子。©2019「天気の子」製作委員会

――自作を小説化した『小説 言の葉の庭』の経験が映画作りにも役立ったと、過去のインタビューで答えています。今回もその経験が生きている部分がありますか?

『小説 言の葉の庭』は、映画の中では一瞬しか出てこない登場人物を毎回の主人公としてとりあげた連作短編集になっています。さまざまな職業も登場するので、毎回取材をしながら、それを短編に落とし込んでいくのがとても楽しかったです。

その経験は、映画の中のサブキャラクターの描き方に影響が出ていると思います。『天気の子』でも「モブキャラクター(主要人物以外の名前のないキャラクター)一人ひとりをモブにしないように描きたい」という気持ちがあって、チンピラにせよ刑事たちにせよ、映画で見える裏側にもうひとつの人生があると思って描きました。

制作中のスタジオの様子。©2019「天気の子」製作委員会

『君の名は。』のときは、僕たちはある種チャレンジャーだったので、ワクワクした気持ちでそれに向かっていったんですけど。今回全く分からないです。ただ確実に言えるのは、強い嫌悪感を持つ人はいると思います。「こんな主人公を愛せない」という人がきっと出てくるのは、断言できます(笑)。

僕が最初に描きたいと思った帆高の叫びは、政治の言葉でもないし、教科書に載るような言葉でも、報道の言葉でもない。人の純粋な思いを叫びにすると、それは一般的には流通できない言葉になってしまったりもする。でもそれはエンターテインメントという形であれば、表現できるし、そこで気持ちを動かされる人はたくさんいてくれるはずです。この映画が最終的に描くものについて、反発するにせよ、よかったと思ってもらうにせよ、映画館でかけていただくにふさわしいアニメーションができたとは思っています。

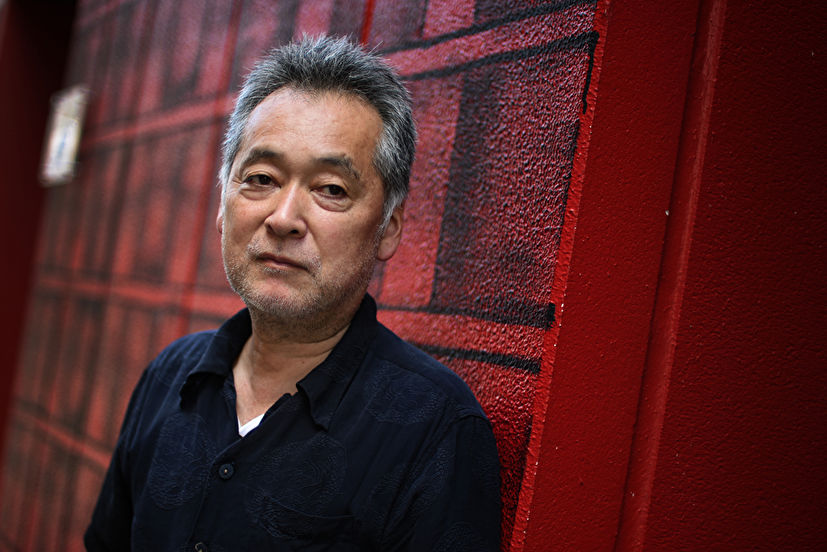

藤津亮太(ふじつ・りょうた)

1968年生まれ。アニメ評論家。主な著書に『「アニメ評論家」宣言』『チャンネルはいつもアニメ―ゼロ年代アニメ時評』『声優語―アニメに命を吹き込むプロフェッショナル』『プロフェッショナル13人が語るわたしの声優道』など。